晚清“筆受”譯員群體的職業走向

■齊 君

作為晚清西書中譯的重要力量,江南制造局翻譯館的“筆受”譯員在離館后,積極投身近代文教事業、政界或其他領域,不僅對中國文教近代化起了積極的推動作用,更應和了中國由洋務自強、維新變法至辛亥革命的近代變革全過程。其職業走向顯示,晚清大變局的時代背景為其職業選擇提供導向,愛國情懷是其動力源泉,譯書經歷為助力鋪墊,知識結構系重要基礎,傳統主流價值觀則使他們存在強烈的糾結心態。而“筆受”譯員群體的職業走向亦體現出近代知識分子在晚清中西沖突、新舊更替中的抉擇與糾結,以及他們在近代中國政治、社會轉型中的積極探索。

晚清翻譯高潮催生出了近代早期“西譯中述”的中國“筆受”譯員群體,成為“被動開放的中國在急需引進西學而又缺乏人才情況下的過渡時代的譯才”[1](P538)。對于這一群體,學術界已有部分研究成果①。實際上,“筆受”譯員在譯書后大多選擇他職,職業走向較為多元。他們是晚清相當數量中國譯員的縮影,為近代西書中譯及近代科技文化在中國的傳播貢獻良多。分析其在晚清大變局中的職業走向,不僅可以呈現近代譯員群體更為豐富的面相,亦能考察近代知識分子在中西沖突、新舊更替中的糾結與抉擇,明晰其在晚清社會轉型中的地位和作用。

作為近代規模最大、影響最廣的官辦譯書機構,江南制造局翻譯館(以下簡稱翻譯館)先后聘請中外譯員可考者63位,其中西人9名、中國譯員54名(中國譯員以“筆受”譯員居多,共有39位,占中國譯員總人數的75%)。鑒于此,筆者不揣淺陋,以該館為中心,對晚清“筆受”譯員的未來職業走向做一系統梳理,旨在將其置于晚清社會變革的大背景中,考察譯書活動之外的職業走向情況,探究這一群體因譯書經歷而受到的影響及其改造社會的積極訴求,進而客觀評價其歷史作用。

一、投身政界,推動晚清政治變革

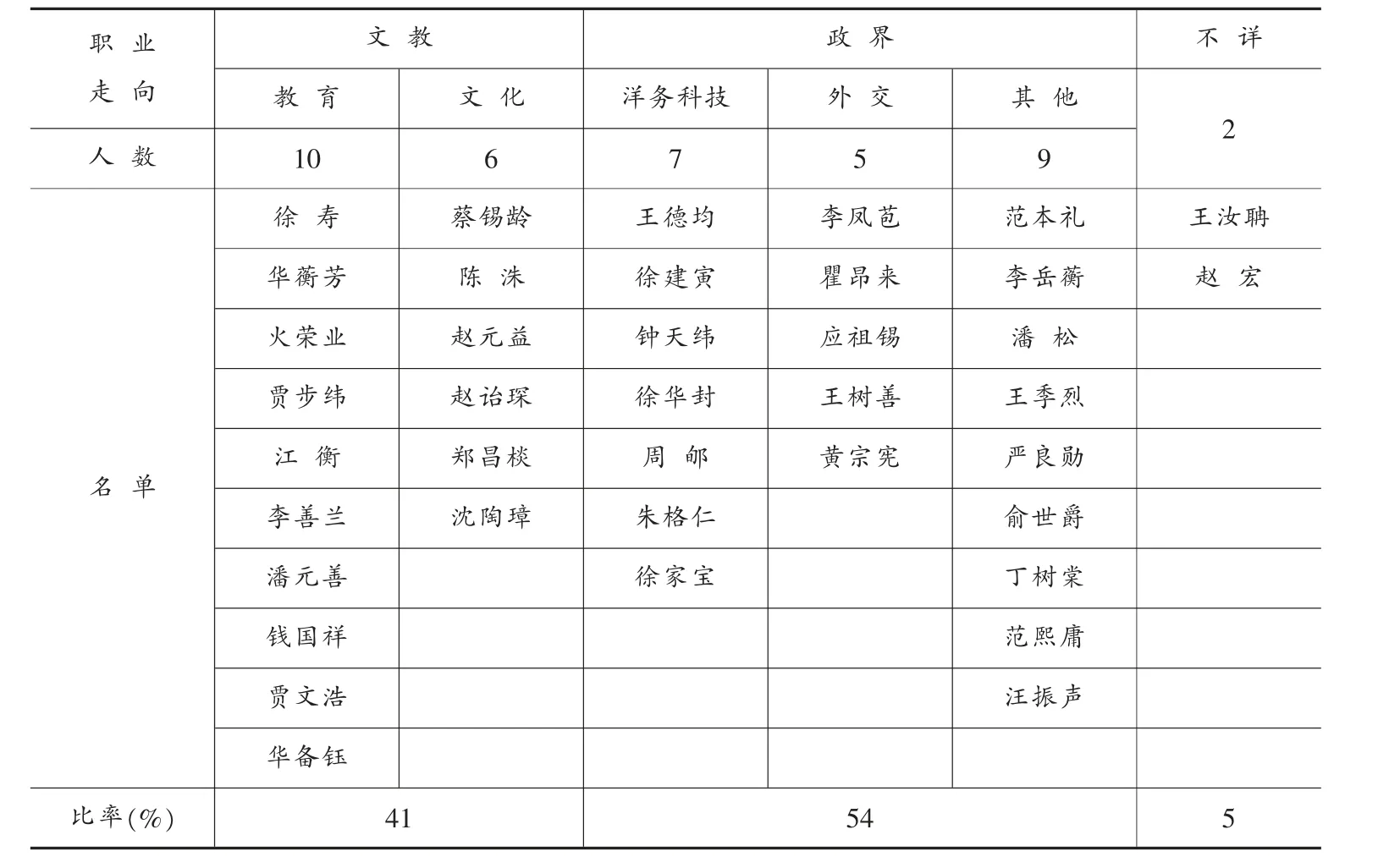

對于翻譯館內“筆受”譯員的職業走向,我們根據相關史料,鉤稽爬梳,發現其職業發展比較多元,遍布教育、文化、政治、外交等領域。具體情況見表1。

表1 翻譯館“筆受”譯員群體職業走向分析表②

據表1所示,已知職業走向的譯員中以投身政界最多,從事文教事業者次之。究其原因,則是因為翻譯館本身系洋務運動所催生出的新型文化機構,“筆受”譯員大多在離館后投身政界,以洋務人才身份被延攬入不同的政府機構。他們或參與近代新式工業的興辦,或投身外交界,或就職于各級官府部門,積極參與各項洋務事業,為晚清政治近代化進行了積極探索。

(一)參與洋務,興辦實業

翻譯館“筆受”譯員在各項洋務實業的開辦過程中,不畏艱難,精心鉆研,或以科技助力洋務事業,或給予理論擘畫,成為洋務大員們倚重的科技專家。他們是洋務運動的技術中堅,為西方科技的引進及中國近代科技的發展做出了努力,是中國近代化過程中的先行者。

其中,徐建寅于1875年奉調山東機器局,1877年赴德國考察,游歷英法,1900年總辦湖北營務處兼教吏館武備總教習,幫辦保安火藥局、漢陽鋼藥廠。王德均,1865年至1866年任江南制造局幫辦、主管,后調任天津機器局會辦,1876年任山東制造局總辦。徐華封曾幫辦山東機器局,任淄川提煉局委員,督辦山東淄川鉛礦,后創辦廣藝公司、廣藝機器制冰廠、大明電氣廠等。鐘天緯,1888年受盛宣懷之邀幫助籌辦煙臺礦務學堂,后歷任武昌鐵政局、漢陽代理鐵廠幫辦,上海江南制造局機器廠委員兼任吳淞電報局局長等職。徐家寶,歷辦湖北槍炮局、鐵政局、工藝局、洋務局等洋務事業,總辦保安火藥局,任四川兵工廠、機器新廠及造藥所等機構總辦、會辦,后任北洋政府陸軍部技師。周郇,1881年因究心洋務被“交總理各國事務衙門存記”[2](P248)。朱格仁,曾任北洋大臣公署翻譯,是中國電報局創始人之一。

通過對這批譯員資料的梳理可知,其洋務經歷有很多相通相似之處。因熟諳西方科技,他們成為積極引進西方近代科技、籌辦近代企業的洋務專家和工程師,備受重用。如“一人足抵洋匠數人”[3](第一卷)的科技專家——徐建寅,被各方洋務大員爭相延攬。山東巡撫丁寶楨擬辦山東機器局時,得知徐建寅“志正才明,洞精西學”,慕才心切,迅即申請將其咨調赴山東,允諾:“俟其到東,即須委辦從前。”[4](卷一一,P52)光緒五年七月(1879年8月),李鴻章籌建北洋水師,需才孔亟,因徐建寅“于西洋軍械兵船探討已久,熟悉門徑”[5](卷一二《八月十八日論海防》,P28),特委以訂購軍艦之重任,后因其“所論悉中機竅,戰守機宜,頗知要領,忠勇之發,溢于言表”,特建議清廷“或為提督幫辦,或作監戰大員,良多裨益”[6](卷一五,P549)。翰林院侍讀學士文廷式贊其“才大心細,誠樸耐勞……于攻戰防守之事尤所熟諳”,特奏請調至其麾下幫辦水師。[7](P27-28)光緒十六年二月二十七日(1890年3月17日),張之洞上書清廷,提到徐建寅、徐華封“長于礦學,中國似此者不多”,申請“速飭該兩員來鄂,以便分發赴湘勘礦”。[8](第七冊,P5454)而河東河道總督吳大澂則兩次上書奏調王德均、徐華封赴吉林創辦機器廠,允諾由其“布置一切,酌帶委員、工匠,以供策遣”[3](第一卷,P1087)。通過各洋務大員的延攬與優遇,亦可知“筆受”譯員們在洋務事業中的影響力和地位。

(二)隨使西洋,辦理外交

翻譯館“筆受”譯員因參與譯書事業而系統接觸西學,并與西士在合譯過程中互動頻繁,對西方的政治、經濟及社會歷史情形較為熟悉,是近代中國最早了解西方政情民俗的洋務知識分子。尤其是畢業于京師同文館、上海廣方言館的譯員,因精通英語、法語,成為總理衙門辦理外交所亟須的西學人才。

其中,李鳳苞于1877年任留歐學生監督,1878年署理駐德公使,兼任駐奧意荷公使,1884年任駐法大臣。王樹善于1892年任駐英法意比使館隨員[9],1896年任駐日二等參贊,代辦使事,1897年派駐金山總領事署隨員,1915年署理荷蘭泗水正領事[10](卷三,P3)。黃宗憲,1876年隨郭嵩燾赴英,充公使館監印官,后任駐西班牙使館供事八年。瞿昂來,曾以二等翻譯官身份出使英法意比四國;應祖錫曾任二等參贊隨使西班牙。

在出使期間,譯員們恪盡職守,積極獻計獻策,為捍衛國家利益、促進國家進步進行了不懈努力。一方面,他們利用所學,在外交政策及理念方面提出改革意見,積極推動中國外交近代化。如:瞿昂來建議清廷從海外華人中求才取賢,“定一功令”,在南洋各國學院“分別錄取”,以“隱樹國援于海外”。[11](P15)王樹善認為,“中國今日至急之務,為保護華工、為聯絡華商、為南洋各島之多設領事、為南美洲各國之遍訂條約”[12](P12),積極推動清政府與南美各國訂約以保華工,并建議當局“及早儲才”,通過總理衙門派遣部分學生,“以備充補”。[12](P14)另一方面,他們積極參與國內政治變革運動,提出改革意見。如:應祖錫呼吁清政府“集捐籌費廣開藝學”,認為“此國富民強之左券也”。[13](卷十二,P215)王樹善向外務部上折,提出“開商埠”“興商務”“興農務”“興工藝”“譯西書”“開學堂”等六大方案,以推動中國的經濟、文化之進步。[12](P2-11)瞿昂來呼吁政府“廣開藝學”“洋貨加稅”“設局戒煙”“立會考工”“減厘恤商”“整頓絲茶”以“收回利權”。[14](P3-5)這些改革意見因明確的針對性,對中國的政治改革無疑是積極的推動。此外,基于出使期間的優異表現,部分譯員還獲得出使國政府所授獎章予以肯定。如李鳳苞“歷德義奧和瑞諸國,其國君皆以頭等寶星為贈”[15](卷二一五,P7),應祖錫曾獲西班牙國王贈予寶星勛章[16](P184)等。

(三)擔任普通官吏

部分譯員在離開翻譯館后投身政界,擔任各級官吏。如:王季烈歷任“刑部主事,調學部,補員外郎,生郎中,任專門司司長,京察一等記名道府,兼充京師譯學館監督,資政院欽選議員”[17](卷一,P27)。嚴良勛,曾任福建福寧府知府,“留心洋務,堪備使才”[18]。潘松,歷任山西平定州孟縣知縣、米脂縣令,“兢兢然,以弗克稱職為慮”[19](卷一二,P2)。俞世爵,曾以候選詹事府主簿身份任職于北洋水師。丁樹棠,歷任行知補用縣、代高安縣、都昌縣令,獲贊“才具明練”[20]。李岳蘅,歷任五品銜江蘇試用府經歷[21]、縣主簿、正典獄等職。馮國士,歷任江南制造局炮隊營補用主簿、金陵炮臺總臺官。汪振聲,曾“佐沅陵吳桐云觀察操練輪船”[22](卷九一,P219)。其他不再一一贅述。

二、從事文教事業,促進晚清文教近代化

“筆受”譯員雖投身政界者眾,但部分譯員并不熱衷從政,他們或投身近代教育,或從事各種文化事業,懷著一種兼濟天下的社會理想,為中國文教近代化做出了積極的努力。

(一)投身教育事業

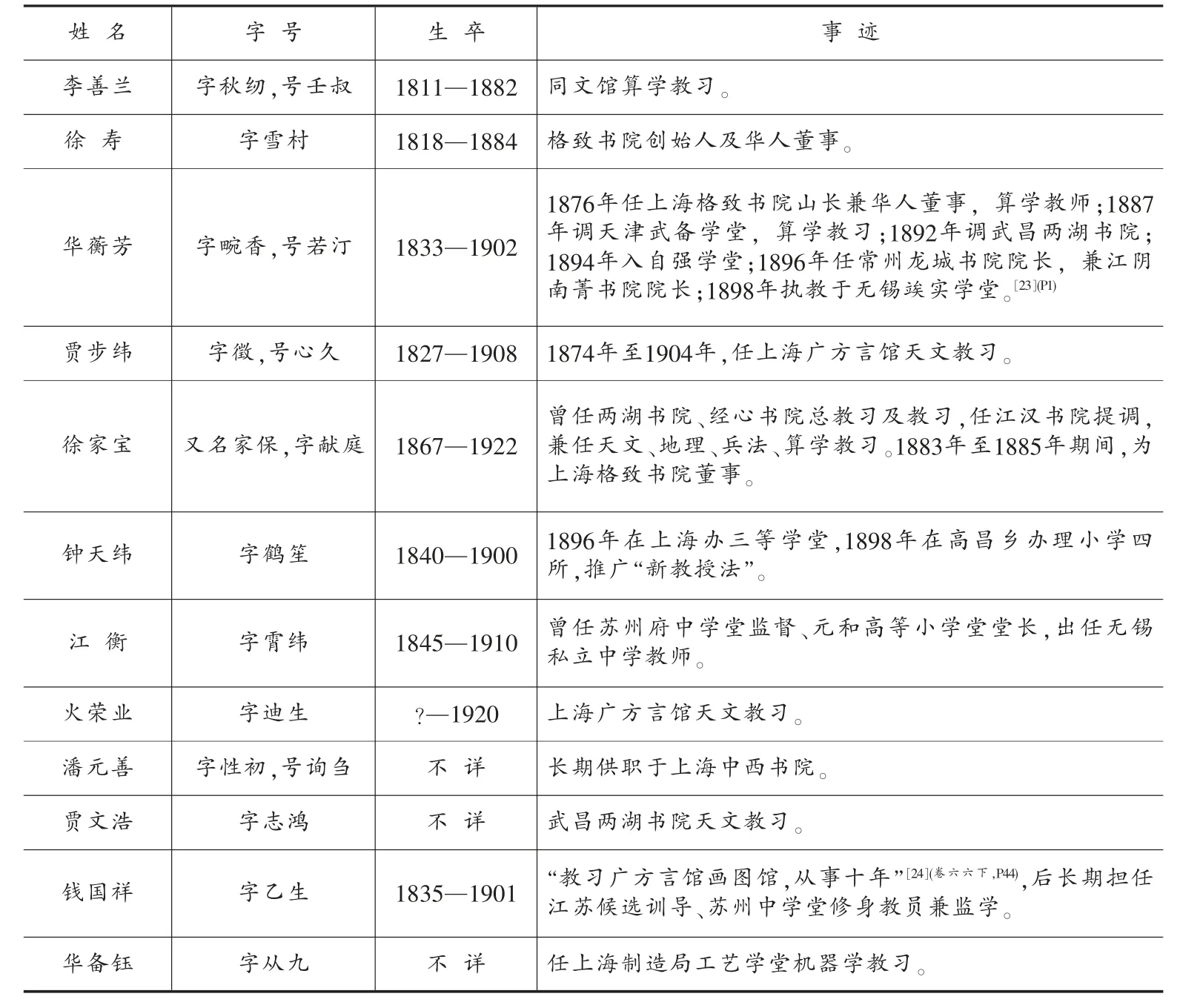

洋務運動以來,新式學堂漸次開辦,近代教育改革應運而生。翻譯館的部分“筆受”譯員積極投身近代教育事業,成為近代教育改革的先行者(具體人員名錄見表2)。

表2 翻譯館“筆受”譯員從事教育工作者名錄③

由表2可知,基于中西結合的知識結構,部分譯員致力于近代中國的科技教育,其中尤以徐壽、華蘅芳最具代表性。他們在傳統的科舉文化氛圍中,開創了一條全新的科學教育之路,成為中國近代科學教育的先驅。其他部分譯員積極探索近代教育的改革之路,也頗有成效。首先,他們開科技教育新風。徐壽認為,“格致之學大之可躋治平,小之可通藝術,是誠盡人所宜講求,今日所當急務也”[25],以此為宗旨,積極參與格致書院的創辦。“自是風氣漸開,國人皆知制器尚象之學,其端蓋自壽實啟之焉。”[26](卷四三,P16)華蘅芳,“一意研精理數之學”,將主要精力放在教育事業上,“誘掖獎勵,孜孜不倦,因材施教,造就尤多”。[27](P3)賈步緯與其“入室弟子”火榮業,在廣方言館擔任天文學教習,系近代最早從事天文學教育的中國學者。[28]其次,他們呼吁廢科舉。如鐘天緯在1881年即提出“停科舉”,認為科舉“使人專務虛文”,“實亦壞盡人才”,1887年更呼吁廢除“八股之虛談”,以“求格致之實際”。[29](P83)此外,他們積極參與新學科的創辦。如化學教育方面,他們在新式學堂講授化學知識,進行化學實驗,為化學學科的建立提供助力。如格致書院1879年的招生啟事中,即首次將化學作為專業學科開班授課。徐華封曾在江南制造局工藝學堂擔任化學教習,進行化學演示,成為一種行之有效的教學方式。在外語教育方面,嚴良勛、瞿昂來等人在上海廣方言館擔任英文教習,“諄諄教誨,進境頗速”[30](P11),打破了洋教習的壟斷局面。

同時,他們還積極倡導普及教育和社會教育。如:鐘天緯建議“民間廣設小學堂,使閭閻家自為學,人自讀書”[31](上冊,P297),呼吁“廣設蒙館經館,以補蒙養之不足”[32](序,P1),于1896年創辦三等學堂,系中國近代第一所具有新式意義的小學堂[33](丙編,P421)。江衡編寫《人道須知》以“啟發兒童天性之資”,使其“自全其為人格,即自盡其為國民”[34](卷一,P1),積極推動國民教育。潘元善曾創設廣益學會、嘉定學會,為嘉定教育研究機構之濫觴,還曾在供職于上海中西書院期間積極倡言“女性不纏足運動”[35](P551)等。正是他們的積極進取,一定程度上為落后的中國樹立了文教發展的新風尚,開風氣之先。

(二)從事其他文化事業

在翻譯館“筆受”譯員中,長期堅持譯書者不多,僅有徐壽、趙元益、賈步緯、鄭昌棪等寥寥數人。他們在館時間長,將譯書工作視為報國之途,所譯之書具有量多、質高等特點④。如徐壽,“以譯書行世”[36](P4),“高尚不仕,專心纂譯”[27](P9),“專譯格致諸書,不辭勞瘁者十年于茲”[37](P1)。賈步緯編譯《航海通書》,因譯作質量高且契合民眾所需,人多喜用之。

此外,譯員們亦熱衷于文藝創作,并有所成就。如趙元益、趙詒琛父子搜羅古籍善本,系“人所未見之秘籍,擇之精而勘之勤”[38](P23-24),先后刊印《高齋叢刻》《峭帆樓叢書》行世,建藏書樓“峭帆樓”(因可見“江帆點點,如飛鳥之出沒檐際”而得名[39](P2)),成為享譽江南的著名藏書家。蔡錫齡,擔任《申報》的“襄理筆政者”,撰寫大量的竹枝詞及其他類型的詩歌,供民眾賞讀[40](第五卷,P24),成為中國最早的報人之一。沈陶璋則成為一代“畫家,擅山水”[41](P167)。

三、翻譯館“筆受”譯員群體的職業走向影響因素

通過對翻譯館“筆受”譯員群體職業走向的考察和分析可知,譯員們的愛國情懷、譯書經歷、知識結構及晚清大變革的時代背景成為其職業選擇的重要影響因素,而傳統主流價值觀也使得譯員們在職業選擇時存在強烈的心態糾結。

(一)愛國情懷——職業選擇與發展的動力源泉

大部分譯員都是熱心實業的愛國知識分子,一方面,他們想國家之所想,譯國家之所需。如:徐壽率先倡議翻譯西書以求格致之理,多次以“譯書行世,較專治一事影響于社會尤大”[27](P8)之辭拒絕入仕。王樹善在出使期間亦不忘譯書以應國用,因“國家正當講求礦務”[12](P19)而譯《開礦器法》,因“富國之本在農務”[42](P1)而譯《農務化學簡法》等著。趙元益更因帶病堅持譯書,致“積勞王事,病隕天年”[43](第二卷,P28)。另一方面,從事其他職業的譯員們也以實際行動踐行愛國情懷。如:光緒二年正月(1876年2月),丁寶楨上書清廷,贊譽華蘅芳等制造局成員“竭慮殫精,不遺余力,沖寒冒署,蚤作夜思,寢饋于刀鋸湯火之側,出入于硝磺毒物之間,性命所關,如對強敵……心力交瘁,實非尋常勞績可比”[3](第一卷,P1077)。王德均主持順德煤礦,時人曾贊嘆:“辦事之不在鋪張局面,老成持重,敬佩之至,欣賀彌深。”[44](第二冊,P444)尤其是徐建寅,于1901年成功試制中國最早的無煙棉花火藥,3月31日親至“炸藥房,督同委員、工匠人等拌和藥料”,因工匠操作不當致機器炸裂當場殉職,為中國化工制造的近代化奉獻了畢生的精力甚至生命。[3](第一卷,P1136)

同時,譯員們雖主張學習西方,但并不崇洋媚外,不依賴洋匠,堅持自力更生,具有強烈的實驗精神。如:徐壽與華蘅芳不假西人之力,成功制造中國最早的蒸汽輪船——黃鵠號。1875年,徐建寅總辦山東機器局事宜,“胸有成算,親操規削”[3](第二卷,P1082),“未嘗延用西人,三年有成”[26](卷四三,P17);在幫辦保安火藥局期間,“親自指授工匠,自造機器,制辦仿真洋火藥。閱三月告成,試之竟與外洋上等火藥相埒”,督辦漢陽鋼藥廠期間,更“手自試造,極意考核……制成棉花火藥胚”。[45](P149)華蘅芳任職天津武備學堂時,提倡實驗精神,曾有德國教習購得“法越交戰時所用行軍瞭望已敝輕氣球一具”,居奇而久不授,華蘅芳“乃督工別制徑五尺小球,用強水發輕氣以實其中,演放飛升,觀者贊嘆”。[27](P3)

無論投身文教或政界,譯員們都努力推進中國的改革進步,以實現救亡圖存,體現出其深沉的愛國情懷和社會責任感。

(二)大變革之時代背景——職業選擇與發展的重要導向

作為近代知識分子群體的一部分,“筆受”譯員生活的時代,恰逢中國先進知識分子將眼光投向世界,積極尋求挽救民族危機良方之時,他們面對時代變局,應時而起,其職業走向也應和了國內大變革的時代背景。洋務運動中,各項洋務事業需才孔亟。譯員群體的命運隨之發生巨大變化,西學成為其安身立命的重要資本。部分譯員因精通科技,經洋務大員舉薦辦理各項洋務事業,官職屢有晉升。如李鴻章在1876年2月14日為翻譯館中外譯員向朝廷懇恩給獎的清單記:“花翎知府銜、江蘇候補直隸州知州王德均,擬請免補本班,以知府各留原省盡先補用。花翎運同銜、候選同知、直隸州知州華蘅芳,擬請免選本班,以知府不論雙單月歸部選用。花翎候選郎中徐建寅,擬請俟補缺后以道員選用。候選員外郎李鳳苞,擬請加四品銜。候選縣丞徐壽,擬請免選本班,以通判不論雙單月歸部即選,并請加同知銜,賞給該員父母正五品封典。”[3](第一卷,P1078)政府的這種嘉獎和認可,是大多數“筆受”譯員選擇投身政界的重要原因。同時,隨著中西文明的碰撞與交融,近代傳統士人對西學的接納程度逐漸提高,使得“筆受”譯員在民間獲得較高聲譽,備受尊敬。如唐尊恒曾稱贊徐壽“格物致知精妙訣,名流中外重奇才”,嚴鐘爵亦說“一物不知儒家恥,而今應讓雪村翁”[46](附錄頁)。而譯員們在譯書之外,還通過出版文集、為報刊撰稿及廣泛的社會交游等方式,自覺傳播西學。由此,作為中國最早系統接觸并譯介西學的近代知識分子,譯員群體的未來發展及職業走向與晚清民風逐漸開化、輿論評價日益提高形成了一種良性的互動,使其在職業選擇上增加了更多的可能性。

及至甲午戰敗,不少蒿目時艱的先進知識分子極力尋求新知識、新道理以救亡圖存、富國強兵。部分譯員即在考察西方的基礎上,政治參與意識增強,成長為近代維新派。如:徐建寅倡言“農政為工商之權輿,商務乃農工之樞紐”,受到光緒皇帝的欽點,在戊戌變法期間“賞給三品卿銜,督理農工商總局”。[47](P2)王季烈則提出“人才者,改良政體之根本也”,贊嘆光緒皇帝“銳意維新,廣開學校而又令大臣修改刑律,實為頒布憲法之先聲,將見人才群體,百度俱興,明治變法之效,不得專美于東方矣”[48](第90冊,P411),成為積極推動清廷立憲的維新人士。

(三)譯書經歷——職業選擇與發展的助力鋪墊

首先,制造局翻譯館為譯員晉升提供一定保障,影響其職業選擇。隨著翻譯館制度建構的漸趨完備,工作優異者多由洋務大員向清廷保舉予以嘉獎。1876—1877年間,直隸總督李鴻章、兩江總督沈葆楨等人以“各該員等數年辛勤,不遺余力,較之尋常勞績,奚啻倍蓰”[3](第一卷,P1077-1085)為由,奏請獎勵上海機器局各員,徐壽、華蘅芳、馮國士、楊召芬等人皆在奏請之列。受到褒獎的譯員多以洋務人才身份調往其他洋務機構任職,如:徐壽先后被推薦參與山東、湖北、四川等地機器局的創設,“每為擘畫,或夠辦機器,或代雇華洋工匠,遙為布置,成效以昭”[49](P36)。李鳳苞,于1877年經李鴻章、沈葆楨聯名奏薦,出任留歐學生監督一職。其他如王德均、徐建寅成為有名的洋務科技人才,瞿昂來、黃宗憲等人成為外交使臣,嚴良勛等人則入仕,“俱當要職”[50](P13)。由此可見,“筆受”譯員的譯書經歷已成為其仕途進身的重要資本。

其次,譯書工作所產生的社會網絡,影響其未來的職業選擇。在譯書期間,譯員群體普遍重視社會網絡的拓展,通過積極的交游,形成了一種與社會公眾良性互動的人際關系。如徐壽父子、華蘅芳等人與傅蘭雅、金楷理等西士私交甚密,因此在格致書院的辦理過程中,徐壽積極作為,成為書院的創始人之一,華蘅芳、李鳳苞等人則成為該院的華人董事。各位洋務大員如李鴻章、李宗羲等人在徐壽的游說下,“不但助銀,尚贊美此事”[51](第三冊,P1563),保障了書院的順利開辦。郭嵩燾、薛福成等外交官與趙元益、黃宗憲等人來往密切,曾邀趙元益以醫官身份隨團赴歐,延攬黃宗憲以監印官隨團赴英,為其后來的出路開拓了新的領域。汪振聲被機器局總辦馮焌光“以國士目之”[22](第91冊,P219),后于馮氏官拜蘇松太道時被招至幕中,走上仕途。

(四)知識結構——職業選擇與發展的重要基礎

譯書活動使譯員們在知識結構上新舊雜陳,有了“學擅中西”之勢,對其未來職業選擇產生了直接影響。其中,部分譯員因具備較高的科技素質而受到洋務大員的青睞,從而調職辦理洋務事業。如徐氏父子先后翻譯化學譯著六部,具備近代化學知識,最早使用鉛室法制造強水(即硫酸或硝酸),后來在火藥、工藝制造等方面也取得突出成就,技術來源大多出自翻譯館譯著的相關知識。丁日昌曾感嘆“若各廠匠人皆能相觀而善如徐壽之獨開生面,則始而人力不必假借于外人,繼而煤炭、五金亦可取材于中土”[52](P305-306)。成長為外交官的譯員,大多畢業于洋務學堂并具備外語優勢,譯書時對西學的深入了解與學習,為其投身外交事業打下基礎。如李鳳苞,在館期間自學英語,與徐壽、傅蘭雅等中外科技學者接觸頻繁,逐漸成長為一名“究心洋務,才識精明”的洋務人才,李鴻章稱其“于西洋輿地、學術及各國興衰源流,均能默討潛搜,中外交涉要務尤為練達,實屬不可多得之才”[53](P379),薦之出任留歐學生督學。其他如應祖錫、瞿昂來等人,皆來自于上海廣方言館,精通英文,離館后即被清政府延攬,投身外交領域。

客觀上,因譯員們通曉中西之學,成為洋務及維新運動亟須之人才。主觀上,由于教育背景、知識結構迥異于傳統知識分子,譯員們在職業選擇方面大多傾向于新興職業,或在傳統職業中注入新思想、新訴求,為其職業發展提供更多助力。

(五)傳統主流價值觀下的心態糾結——職業選擇與發展的歷史困境

在中國近代化過程中,先進知識分子向西方學習面臨諸多阻礙。面對“歐風美雨”的異質文明,他們追求新知、自我調適,但內心仍未突破對傳統儒家思想、倫理秩序的認同與堅守。受此影響,通西學、曉洋務的翻譯館“筆受”譯員,在職業選擇上充滿了趨新與懷舊、憧憬與迷惘的困惑與焦慮,存在強烈的心態糾結。首先,部分“筆受”譯員仍未跳出科舉窠臼,堅持走科舉之路。如:江衡在譯書期間,先后參加江蘇省鄉試、“光緒甲午科”會試、殿試,最終獲“第二甲四十四名,賜進士出身”[54](第20卷,P350)。王季烈參加光緒壬寅年(1902)朝廷補行的“庚子辛丑恩正科”考試、光緒甲辰年(1904)會試、殿試,被賜“進士”出身。[48](第90冊,P398-399)范本禮于1888年參加“光緒戊子科”選拔,考取“優貢”資格[48](第372冊,P17)。應祖錫,參加1888年“光緒戊子科”浙江省鄉試,以“中式第十六名舉人”的成績題名。[48](第277冊,P79)

其次,“筆受”譯員們雖具備新知識體系及一定的近代化意識,但受傳統價值觀影響深遠,舊的習氣無法擺脫,部分譯員將西學視為向“正統”仕途行進的跳板。傅蘭雅即提到翻譯館“另有數君,譯書之時,暫久不定,或因嫌譯書為終于一事者,或因升官而辭職者”[50](P13)。如江衡、黃宗憲等譯員基于對西學的求知欲入館譯書,但很快便借助翻譯館的歷練與人脈入仕,進而參與其他洋務事業。黃宗憲在館不足一年即隨調歐洲從事外交活動,姚棻、周郇等人亦在館僅一年有余⑤。在已知職業走向的“筆受”譯員中,51.4%的人選擇投身仕途,即是主流價值觀的直接體現。

當然,受西學影響,傳統主流價值觀對譯員思想的控制力已大大削弱。隨著晚清風氣漸開,譯員們投身新興行業者眾,如蔡錫齡投身近代報業,賈步緯、火榮業等人從事天文學等近代學科教育。他們在文化心態上逐漸開放,以西學為利器,以實現國家、民族復興及個人價值為最終目標,成長為近代中西文化交流過程中的先鋒力量,為中國政治、文化的近代化進行了積極探索。

四、結語

在社會文化巨變的晚清時期,翻譯館“筆受”譯員因西學而發跡,亦因西學而受困。他們積極融合中西文化并參與社會變革,投身近代文教事業、政界或其他領域,對中國知識近代化起了一定的推動作用,更應和了中國由洋務自強、維新變法至辛亥革命的近代變革全過程。其中不乏近代享譽全國的著名人物,如:徐壽是“學貫中西,可傳不朽”的近代著名化學家、教育家;華蘅芳系“一時學子所宗仰”的著名教育家、數學家;徐建寅為“名達帝京,謀參軍府”的著名洋務科技專家[46](卷九,P4);李鳳苞號稱“奇才異能、當代無兩”[55](P22),在外交方面頗有政績。當然,大多數譯員在離館后并未聲名鵲起,默默無聞,但其所走的職業道路與譯書工作都有著千絲萬縷的聯系,其歷史作用值得我們深究和肯定。

同時,在近代中西方文化激烈交鋒的歷史背景下,譯員們的歷史際遇亦一定程度上折射出中國近代社會與政治轉型過程中的艱難與曲折。如李鳳苞在1886年由歐洲回京復命,因熟悉洋務,朝廷正欲重用,卻遭一些朝臣妒忌。他們“以在德造艦報銷不實”一事為把柄,竭力排擠。李鳳苞因此受到同僚傾軋,后被貶直隸,但“妒忌者猶不罷休,終被免職返鄉”。[56](P892)同時期,中國首任駐英公使郭嵩燾亦在回國后,遭到頑固派誹謗,“罵名傳九州”。二人的晚景相似,一定程度上反映了晚清時期的政治氣候之保守。而鐘天緯主張“欲期國富兵強,人才輩出,則莫如令民間廣設小學堂”[31](P297),與經元善等人在上海開設義塾八所,經館、蒙館各居其半,每館以12人為限額,并將義塾改稱“公塾”,但不久即因“異議蜂起”[32](P1),詬病者多,無奈只得脫離學堂,亦可見晚清文教氛圍的保守性。

注釋:

①學術界關于近代“筆受”譯員群體的研究成果多集中于在館譯書時期的代表人物、所譯成果等,代表性成果有:于醒民《近代來華基督教傳教士譯著中的代筆問題》(《社會科學研究》1985年第4期),楊代春《華人編輯與〈萬國公報〉》(《湖南大學學報》社會科學版,2008年第6期),王揚宗《〈格致匯編〉之中國編輯者考》(《史林》2011年第2期),齊君《近代“筆受”譯員群體探析——以江南制造局翻譯館為中心的考察》(《歷史教學》2017年第11期)。

②資料來源:根據《清代朱卷集成》《清代詩文集匯編》及各譯員的家譜、傳記文集、各類地方志等資料綜合而成。由于譯員的職業走向并非單一,筆者特取其從事時間最長或影響最大的職業作為主要職業走向,如徐壽在教育、洋務方面建樹頗多,但鑒于文教方面貢獻巨大,故歸“教育者”行列。在政界人員方面,根據譯員所從事工作的性質及影響進行區分,如徐建寅、鐘天緯等人雖在內政、外交等領域都曾任職,但因長期服務于新式洋務機構,特將其納入“洋務科技專家”之列;而李鳳苞、王樹善等人曾長期擔任駐外使節,故歸“外交”之列,其他則統歸“普通官吏”范圍。

③資料來源:據《錫金四哲事實匯存》《清代科舉人物家傳資料匯編》(學苑出版社2006年版)、《上海通志館期刊》(文海出版社1977年版)、《清代詩文集匯編》 及相關人物的傳記文集等資料綜合而成。

④徐壽在館16年(1868—1884),譯書31種;賈步緯在館時間40年(1868—1908),譯書3類;趙元益,在館時間29年(1869—1890,1894—1902),譯書21種;鄭昌棪,在館時間26年(1876—1902),譯書21種。

⑤姚棻曾于1873年與金楷理合譯《西國近事匯編》一年。至1875年6月28日,《申報》即刊發姚棻的告白,稱其“自制造局移硯報局歷有年”。周郇于光緒五年(1879)入館譯書,七年便“客揚州,作《治原策》《富強策》,為學政黃體芳所賞識……薦于朝廷”,可推斷其在館時間不足兩年。