渭南市水土保持區劃劃分及防治布局研究

婁現勇,洪傳勛,李 芳,焦 斌

(1.陜西環保集團生態建設管理有限公司,陜西 西安 710000;2.渭南市水土保持和移民工作中心,陜西 渭南 714000)

黨中央、國務院歷來高度重視水土保持工作的開展,特別是十八大以來,生態文明被提到前所未有的高度,水土保持工作也逐漸被納入政府工作考核[1]。水土保持區劃作為水土保持工作的技術指南,工作十分重要。

自新中國建立以來,渭南市水土保持工作取得了巨大進步,1987年編制了渭南市水土保持專項區劃,該區劃結合自然、經濟、社會等條件,比較符合當時的水土保持形勢。但自改革開放以來中國國情發生了天翻地覆的變化,特別是隨著新修訂的《中華人民共和國水土保持法》及批復的《全國水土保持規劃(2015-2030年)》的實施,原有區劃已經不能滿足新時期渭南市水土保持工作的需求。

因此,為了科學預防和有效治理水土流失,合理利用土地資源,改善生態環境,渭南市水土保持區劃的重新劃分已十分必要。

通過渭南市水土保持區劃的劃分,以期為渭南市開展水土流失防治、維護生態系統、改善人居環境、規范生產建設行為、加快轉變經濟發展方式和建設生態文明提供技術支撐,為今后開展水土保持工作提供依據。

1 渭南市水土流失基本情況

渭南市地處陜西省關中地區東部,是陜西省的“東大門”。東瀕黃河,西臨西安,南倚秦嶺,北接延安。地質呈南北隆起、中部斷陷的地塹構造特征,地形南北高,中間低,東西開闊。全市國土面積11538.31 km2。截至2016年底,全市仍有水土流失面積3400.92 km2,占總土地面積的29.48%,是陜西省水土流失較為嚴重的地區之一。

按照水土流失類型區劃分,渭南市位于西北黃土高原區[2]。受氣候、地質地貌、水文、土壤、植被等自然條件影響,水土流失類型復雜,主要包括水力侵蝕、重力侵蝕、風力侵蝕等類型。其中水力侵蝕為主要的侵蝕類型,分布最為廣泛;在山區、溝壑區等地區部分存在滑坡、崩塌等重力侵蝕;風力侵蝕主要集中在大荔、華陰、潼關等地區。

渭南市現有水土流失面積3400.92 km2,其中輕度流失1216.4 km2,占流失面積的35.77%,中度流失1666.45 km2,占流失面積的49%,強烈流失476.92 km2,占流失面積的14.02%,極強烈流失41.15 km2,占流失面積的1.21%。可以看出渭南市水土流失以中度、輕度侵蝕為主。渭南市各縣區水土流失現狀見表1。

表1 渭南市水土流失現狀表

經過近幾十年的人工治理與生態修復,渭南市水土流失狀況持續改善,但當前水土流失綜合治理的任務依然艱巨,依然有較大面積的水土流失存在,依然存在水土流失投入尚不能滿足生態建設需要的問題。十八大以來,生態文明被納入“五位一體”總體布局,水土保持工作逐漸被重視起來,但目前水土保持部門綜合監管能力還尚有不足,公眾對水土保持意識也需要進一步提高。

2 水土保持區劃劃分

2.1 區劃原則

(1)在同一類型區內自然條件、存在的問題、生產發展方向、水土流失特點、分布、強度、防治措施布局應有明顯的相似性。

(2)依據區域地貌類型、土壤區劃和氣候區劃、水土流失類型、水保功能等,保持區域土壤類型和水熱條件、水土流失類型、水土流失治理方向的一致性。

(3)以鄉鎮為最小劃分單元,同一類型區集中連片,盡量保持鄉鎮界限的完整性。

2.2 區劃依據

(1)水土保持功能類別和措施配置基本一致;

(2)水土流失基本類型一致;

(3)地貌類型基本一致;

(4)植被覆蓋率基本一致;

(5)社會經濟條件基本一致。

2.3 區劃成果

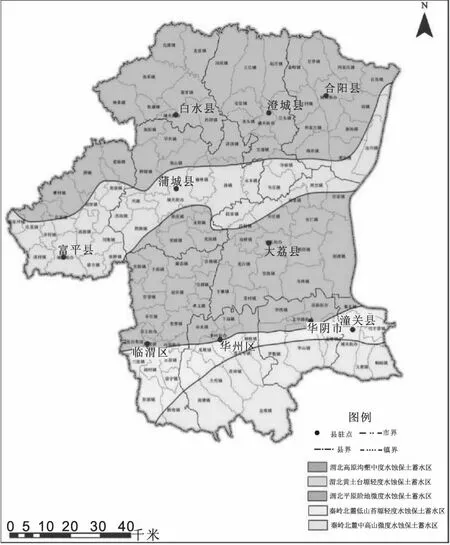

根據渭南市自然和社會經濟條件、水土流失特點、強度和危害,以及水土流失治理方法的區域相似性和區域間差異性,結合陜西省水土保持區劃及渭南市原有水土保持區劃[3],進行水土保持區劃劃分。渭南市自北向南依次劃分為渭北高原溝壑中度水蝕保土蓄水區、渭北黃土臺塬輕度保土蓄水區、渭河平原階地微度水蝕保土蓄水區、秦嶺北麓低山臺塬低山輕度水蝕保土蓄水區、秦嶺北麓中高山微度水蝕保土蓄水區等五個區。渭南市水土保持區劃成果見圖1。

圖1 渭南市水土保持區劃成果圖

3 各分區基本情況及防治布局

3.1 渭北高原溝壑中度水蝕保土蓄水區

該區位于渭南市北部高原溝壑地區,涉及合陽縣、澄城縣、白水縣、富平縣、浦城縣等五個縣,國土面積占全市總面積34.5%。區內以黃土塬和殘塬溝壑地貌為主,塬高溝深,溝壑分布廣泛,總體上塬面侵蝕較輕,溝坡侵蝕嚴重,溝谷溯源侵蝕強烈,并分布崩塌、滑坡等重力侵蝕。侵蝕模數多在3000 t/(km2·a)~4000 t/(km2·a)之間。

針對本區水土流失特征及發展需求,水土流失治理應采取以小流域為單元的山水田林路統一規劃和梁峁溝坡渠綜合治理的模式,配設相應的水土保持工程措施,形成“塬面坡改梯、溝頭攔護蓄、坮前經濟林、溝坡水保林、溝底淤地壩”的立體式綜合治理體系。并強化監督執法工作,制止邊治理、邊破壞的現象。加強宣傳力度,全面樹立水土保持意識、環境意識和法制觀念,依法保護和合理開發利用水土資源,控制人為水土流失。

3.2 渭北黃土臺塬輕度保土蓄水區

渭北黃土臺塬輕度保土蓄水區北連高原溝壑區,南接渭河平原階地區,涉及澄城縣、合陽縣、富平縣、蒲城縣、大荔縣等5個縣。國土面積占全市總面積19.3%。本區為高原溝壑地貌向渭河平原地貌的過渡地帶,區內地貌主要為黃土臺塬和河流高階地,地形陡、坡度大,夏季多暴雨,天然殘存稀少。總體以水力侵蝕為主,臺塬地區多為面蝕,部分溝壑及塬邊地區遇暴雨會發生重力侵蝕。

水土流失治理應緊密結合當地經濟發展,發展特色產業,促進群眾脫貧致富。水土保持措施布局宜采用“基本農田建設+灌溉農業+溝谷斜坡種草+生態修復”的治理模式。在增加耕地資源的同時,發展現代農業,加快產業結構調整,提高區域經濟發展水平,在水土保持治理和生態恢復的同時,控制水土流失,保障下游生產生活安全,改善區域生態環境。

3.3 渭河平原階地微度水蝕保土蓄水區

本區位于渭南市中部的平原地區,北連渭北臺塬地區,南接秦嶺北麓低山臺塬地區,在涉及臨渭區、華陰市、華州區、潼關縣、蒲城縣、大荔縣等6 個縣(市、區)的。國土面積占全市總面積26.6%。本區地形平坦,水熱等自然條件優厚,人口密集,經濟發展水平較高,是國家“一帶一路”戰略實施的重點區域。土壤侵蝕以水力侵蝕為主,主要是河流沖刷塌岸侵蝕。在大荔縣洛河與渭河交匯處以及下游裸露的渭河河漫灘,河流沖積沙層受風力侵蝕和再堆積作用形成沙地,侵蝕程度較大。

按照陜西省主體功能區劃,結合分區自然地理、經濟社會發展需求,水土保持宜采用“基本農田建設+水利設施建設+生態保護和恢復+城市水土流失防治”的治理模式。該區水土保持的基本功能為蓄水保土,加大基本農田建設,田、林、路、渠統一布局,保障區域糧食安全,加強水生態建設,促進生態自然恢復,強化城市生產建設活動監管,有效控制水土流失,改善區域生態環境。

3.4 秦嶺北麓低山臺塬輕度水蝕保土蓄水區

本區位于渭河以南、秦嶺北麓低山臺塬地帶,屬于秦嶺山地與渭河平原的過渡地帶,涉及臨渭區、華陰市、華州區、潼關縣等4 個縣(市、區),國土面積占全市總面積8.3%。區域地貌類型復雜多樣,土壤貧瘠,夏季多暴雨,天然植被稀少,目前以農業植被為主。土壤侵蝕以水力侵蝕為主,大部分區域水土流失較輕,破碎塬周邊斜坡,水力侵蝕較強,并伴隨有重力侵蝕,侵蝕模數較大。

本區秦嶺北麓支流眾多,是渭南城市發展的重要飲水源地,開展黃土臺塬區和山前洪積扇裙的水土流失治理是保障下游群眾防洪安全、飲用水安全的重要支撐。總體土壤侵蝕比較輕,水土保持宜采取“基本農田建設+灌溉農業+溝谷斜坡種草+生態修復”的治理模式。加強山前坡耕地治理并配套水利基礎設施,因地制宜治理侵蝕溝道,減少下游河道泥沙淤積,實施封禁保護,促進生態修復。

3.5 秦嶺北麓中高山微度水蝕保土蓄水區

本區位于秦嶺北麓低山臺塬保土蓄水區南部,位于秦嶺分水線以南,涉及臨渭區、華州區、華陰市、潼關縣等4 個縣(市、區),國土面積占全市總面積11.4%。本區海拔高度在1280 m~2600 m 之間,地表高差大,區內地貌以中低山石質丘陵和土石丘陵為主,土石低山丘陵地帶巖層松散、風化強烈,降雨量較大且分布集中。天然植被覆蓋較高,區域水土流失以水力侵蝕為主,局部(峪道)存在重力侵蝕。

本區位地貌以石質丘陵和土石丘陵為主,人均耕地面積小,且坡耕地面積比例大,水土保持宜采取“退耕還林+基本農田建設+生態修復+低山丘陵綠化+河岸邊坡整治”的治理模式。加大陡坡耕作的治理,提高群眾人均糧食水平,積極開展山地丘陵林草恢復,減少泥沙下泄,由于區內經濟發展比較落后,應在水土保持治理的同時,加大對農業的投入,調整農業產業結構,改善群眾生產生活條件,對于礦產開發可能引起的人為水土流失,應加強監督、監測和防治。

4 結論

水土保持區劃劃分是區域水土保持的基礎性工作,是區域未來水土保持工作開展的指導方針,本次渭南市水土保持區劃的劃分過程采用以RS與GIS 技術為主、室外踏勘為輔,定性分析與定量分析相結合等諸多新技術、新方法、新手段,將渭南市水土保持區劃劃分為渭北高原溝壑中度水蝕保土蓄水區、渭北黃土臺塬輕度保土蓄水區、渭河平原階地微度水蝕保土蓄水區、秦嶺北麓低山臺塬低山輕度水蝕保土蓄水區、秦嶺北麓中高山微度水蝕保土蓄水區等五個區,該方案的劃定解決了原有區劃劃分存在的精度差、邊界模糊等諸多問題。在做好充分分析區域當前水土流失情況的基礎上,針對各區域特點制定了比較符合實際的水土保持防治布局,指出了區域未來水土保持工作方向,也為下一步渭南市水土保持規劃的開展奠定了基礎。