下肢外骨骼康復機器人人因工程研究進展

王秋惠,姚景一

下肢外骨骼康復機器人人因工程研究進展

王秋惠,姚景一

(天津工業大學機械工程學院,天津 300387)

下肢外骨骼康復機器人是專門針對下肢運動障礙及行動不便者,提供康復鍛煉的智能化裝備,其發展對于中國康復事業具有重大的理論意義與實際應用價值。人因工程研究可有效提高下肢康復機器人HRI人機交互安全性與交互效率。因此,深入探討國內外下肢外骨骼康復機器人人因工程研究進展,對其研究現狀、發展趨勢進行總結歸納。通過文獻檢索方法對相關文獻進行分析,發現人機交互、步態行為、結構設計、安全問題等是下肢外骨骼康復機器人人因工程領域的研究熱點,并從人因出發,系統梳理國內外下肢外骨骼康復機器人人因工程研究進展和發展動態,提出我國在下肢外骨骼康復機器人人因工程領域所面臨的挑戰,研究重點和未來發展趨勢。

下肢外骨骼機器人;康復機器人;人因工程;人機關系;研究與應用進展

中國人均壽命普遍延長,老齡化群體逐漸擴大,截止2019年數據顯示,中國60周歲及以上的老年人占總人數的18.1%,65周歲及以上的老年人占總人數的12.6%[1],而且這個比重還在逐年增長。快速老齡化及高齡化趨勢導致下肢康復服務的需求不斷加大,使得各國加強了對醫療康復機器人相關技術的研究。通過康復師利用專業知識幫助患者恢復下肢運動功能是各國的傳統方式,由于康復師人數有限,康復治療時間和地點有限,總是滿足不了需求。為此,醫療機器人經常因成本低、治療效果好、安全可靠等優勢被各國醫療機構用于患者康復訓練[2]。

而隨著社會老齡化進程不斷加深,康復機器人的社會需求得到廣泛關注。高校、企業和科研機構開始研究下肢外骨骼康復機器人,并希望能夠造福人類。

國防軍工最初使用下肢外骨骼機器人作為單兵作戰武器,旨在提高士兵作戰能力與后勤保障能力,而后在醫療康復領域得到迅速發展。目前,該技術在國外已經步入全面發展時期,而國內研究時間較短,在研究成果和經驗方面相對不足。隨著科學技術的更新和國內需求的增加,國內部分高校和科研機構如上海交通大學、電子科技大學以及中科院合肥研究所等,正在加大對其研究,且取得一系列研究成果[3]。

在研究下肢外骨骼康復機器人如何輔助下肢運動障礙患者行走過程中,人因工程是十分重要的環節,良好的人因工程設計可以提升產品的工作效率,提升患者的舒適度和心理接受能力。本文從文獻綜述的角度對國內外下肢外骨骼康復機器人的發展現狀、人因工程研究進展、人機協作安全問題等進行梳理,并闡述其目前面臨的挑戰及未來的發展趨勢。

1 國內外研究與應用現狀

1.1 國外研究與應用現狀

全球第一個下肢外骨骼機器人是由俄羅斯YAGNN[4]于1890年研制的,該機器人可有效提高使用者的下肢運動能力[5],從而帶動各國對其研究的熱潮,并積極地推動了下肢外骨骼康復機器人后續的發展,此后越來越多的國家和科學家投入到康復醫療機器人的研究中。

1935年,美國研發出Wind-up機器人應用于協助下肢運動障礙患者行走[6]。1970年初,南斯拉夫研制出下肢外骨骼機器人,該裝置采用氣動作為動力源,對此后的下肢外骨骼康復機器人發展產生深遠的影響[7]。

2001年,美國國防高級研究計劃局啟動了“Exo-skeletons for Human Performance Augmentation”(增強人體機能外骨骼)項目[8],極大地推動了外骨骼機器人在醫療康復方面的發展。

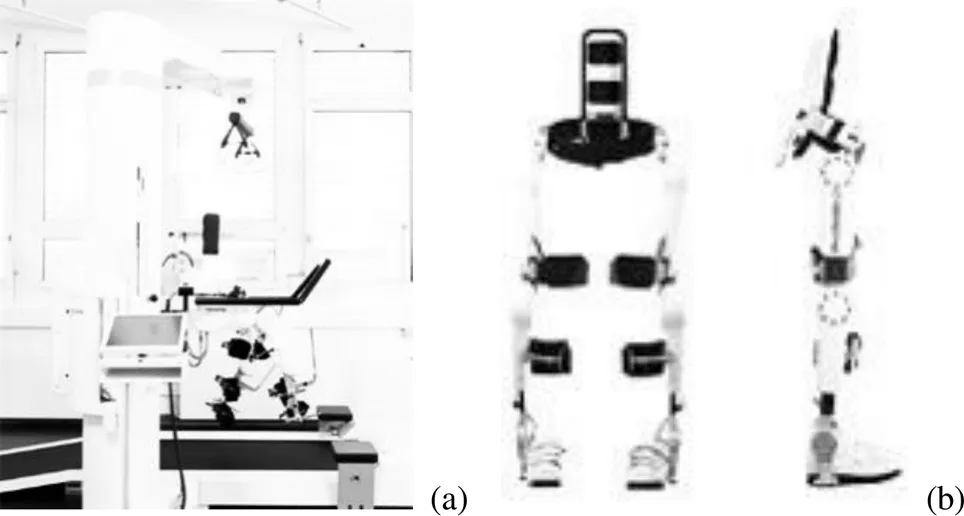

Lokomat康復機器人是第一臺懸掛式下肢外骨骼康復機器人并搭載全自動步態評估訓練系統(圖1(a)),其特點是適用年齡廣、適用人群多[9]。該康復機器人的驅動設計主要作用于下肢的髖關節和膝關節,結構主要是滾珠絲杠,單腿自由度個數為2個,電機驅動力主要靠其傳遞,進而完成髖關節和膝關節在矢狀面上的運動[10]。荷蘭研發的Lopes康復機器人所使用的控制器為阻抗控制器,可控制外骨骼穿戴設備與下肢同步運動,驅動裝置的反向驅動通過串聯彈性致動來實現,并可實現步態恢復、運動學功能評估和實時監測康復狀態功能[11]。美國研發了ALEXⅠ機器人,其運動信號是借助機械裝置中的非線性濾波器傳遞的,并引導用戶按照外骨骼機械裝置的預設軌跡進行運動[12]。經過不斷改進技術,其視覺反饋優勢明顯[13]。

HAL外骨骼機器人由日本筑波大學于2001年研制成功,可為佩戴者提供步態訓練和下肢質量支持,輔助患者實現行走功能(圖1(b))[14]。經過研究人員不斷開發新技術[15],配合上肢機械外骨骼的使用,導致其結構更精簡、質量更輕便、續航時間更持久[5]。

圖1 Lokomat機器人和HAL機器人

((a) Lokomat robot[9]; (b) HAL robot[14])

ReWalk機器人適用人群主要是因脊髓損傷而導致下肢運動機能受損的患者[16],由電池供電,關節傳遞的運動信號可由傾斜傳感器感應并傳遞,從而輔助患者行走[17]。

WalkTrainer機器人是由法國洛桑聯邦理工大學設計的,驅動下肢運動的力可以借助該裝置采集到的肌電信號計算。腿部相應肌肉可由電極刺激傳遞相關信號,動力來自機器人的線性制動器,并可由曲柄機構傳遞動力,輔助下肢運動障礙患者實現運動功能[18]。

MOLTENI等[19]認為,康復機器人可以對患者產生復雜可控的多感覺刺激,應該從機器人的運動強度、復雜性和特異性來判斷機器人治療的功效和效率。HAMZA等[20]提出動靜平衡、防止跌落、確保控制器的穩定性等對用戶安全至關重要,并通過相關研究驗證。

1.2 國內研究與應用現狀

中國與發達國家相比在該方面研究起步時間較晚。

2014年,上海交通大學研制出一款下肢外骨骼康復機器人,很好地融合了表面肌電信號與交互力,功能更完善,性能也得到更大提高[21]。2016年,哈爾濱工業大學研發了HIT-LEX機器人[22]。

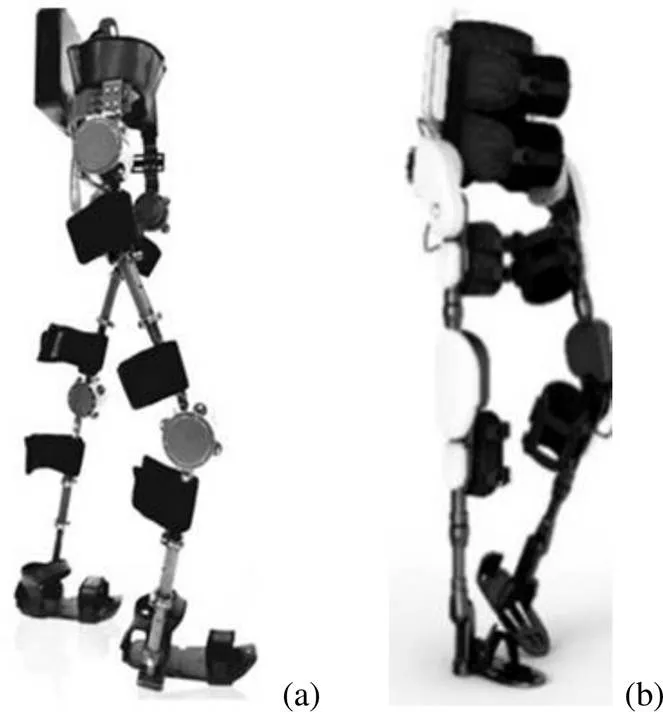

2018年,北京大艾機器人科技有限公司研制出了Ailegs機器人。該裝置的動力來源為電動機,髖、膝關節的動力也來自于電動機,可與拐杖配合使用,保證使用者的安全,提高產品的安全系數,并盡量不改變使用者的步行習慣,提高產品的適用性,并配合患者康復(圖2(a))[23]。該機器人各部位可根據使用者自身情況自由調節,并輔助適應因各種問題產生的下肢障礙,滿足使用者各自目的[5]。

2017年,上海傅利葉智能科技有限公司研制出FourierX1機器人,可以提高用戶使用時的安全性,感知周圍環境。2019年,該企業研制出第二代康復機器人產品FourierX2,該裝置在第一代的基礎上又增加了許多功能,提高產品的適用性(圖2(b))[24]。

圖2 Ailegs機器人和FourierX2機器人

((a) Ailegs robot[23]; (b) FourierX2 robot[24])

2019年,中國科學院深圳先進技術研究所研發出Auto-LEE,該裝置自由度個數為10,各個部位可獨自運動,共同輔助人體行走,保證安全,不需借助其他裝置協助,這與傳統外骨骼大不相同[25]。

由人口老齡化導致的下肢病患問題是各國共同面對的問題,為了更好地提升老年人下肢康復效果、康復效率和舒適度,國外一直在下肢外骨骼康復機器人領域開展探索性研究,取得一定成果,并不斷投入醫療市場。中國雖然步入該領域時間不長,但是高校、企業和科研院所等都在積極開展基礎與應用研究,力圖打造舒適度高、人機協作安全程度高、續航時間久、質量輕,適合中國老年群體的下肢外骨骼康復機器人。

2 下肢康復機器人分類

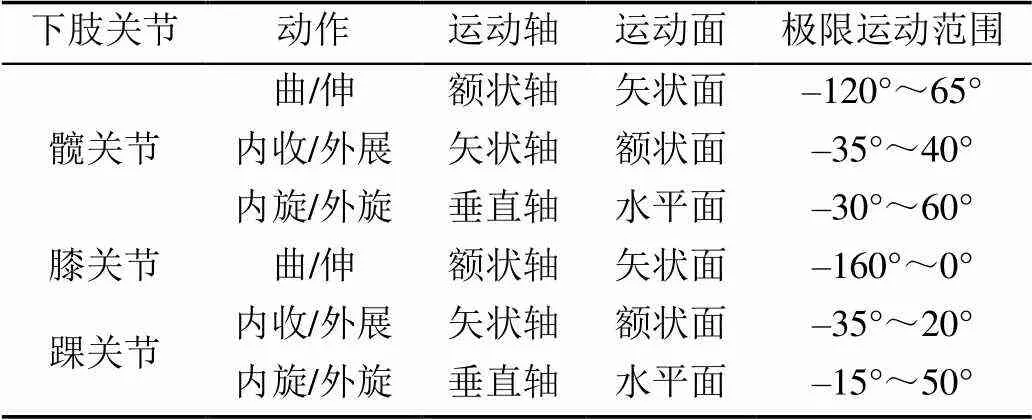

人體的運動是依靠關節轉動來實現的,髖關節、膝關節、踝關節均影響著人體的下肢運動[10],關節運動范圍見表1。

表1 人體下肢關節運動范圍[26]

按照關節作用部位、力傳動方式和自由度的不同,下肢康復機器人可分類如下:按照關節作用部位的不同,可分為髖關節、膝關節和踝關節下肢康復機器人以及多關節結合下肢康復機器人;按照力傳動方式的不同,可分為齒輪傳動、鮑登線傳動和絲杠螺母下肢康復機器人以及多種傳動方式組合的下肢康復機器人;按照自由度的不同,下肢外骨骼康復機器人可分為單側自由度為1~7的機器人。驅動方式的改進有助于改善患者的康復效果,并且影響整個裝置的結構設計、控制策略和功能等[10]。

3 人因工程設計研究

3.1 人因工程學內涵

人因工程的研究重點是提高使用者在使用產品時的舒適性和滿意度,讓使用者在使用產品時能夠得心應手,提高使用效率[27]。人因工程學在二戰中迅速發展,人因工程學在儀表盤等的應用,在很大程度上減少了駕駛員的傷亡。安全有效的人因系統架構是提升使用效率、使用安全以及設計體驗的重要保證。

用戶在使用下肢外骨骼康復機器人的過程中,與周圍環境共同構成了完整的“人-機器人-環境”復雜人因系統。在其設計過程中,人機交互關系顯得尤為重要,從“人”方面需要充分考慮到人體的基本素質、心理生理特點;從“機器人”方面需要充分考慮到性能、相關參數等;在“環境”方面需要充分考慮到環境的作業特征。充分考慮到人與機器人的動作分析、穩定性、適應性和運動軌跡,并結合周圍環境進行綜合分析[28]。因此,人因工程研究對下肢康復機器人人因系統至關重要,且對其整個結構設計等有較大影響。目前,各國都非常注重人因工程在下肢外骨骼康復機器人的應用,在設計中考慮到用戶人體的尺寸、生理和心理特性,以人為中心,提高產品的舒適度和人機協作關系。

3.2 下肢康復機器人人因工程研究內容

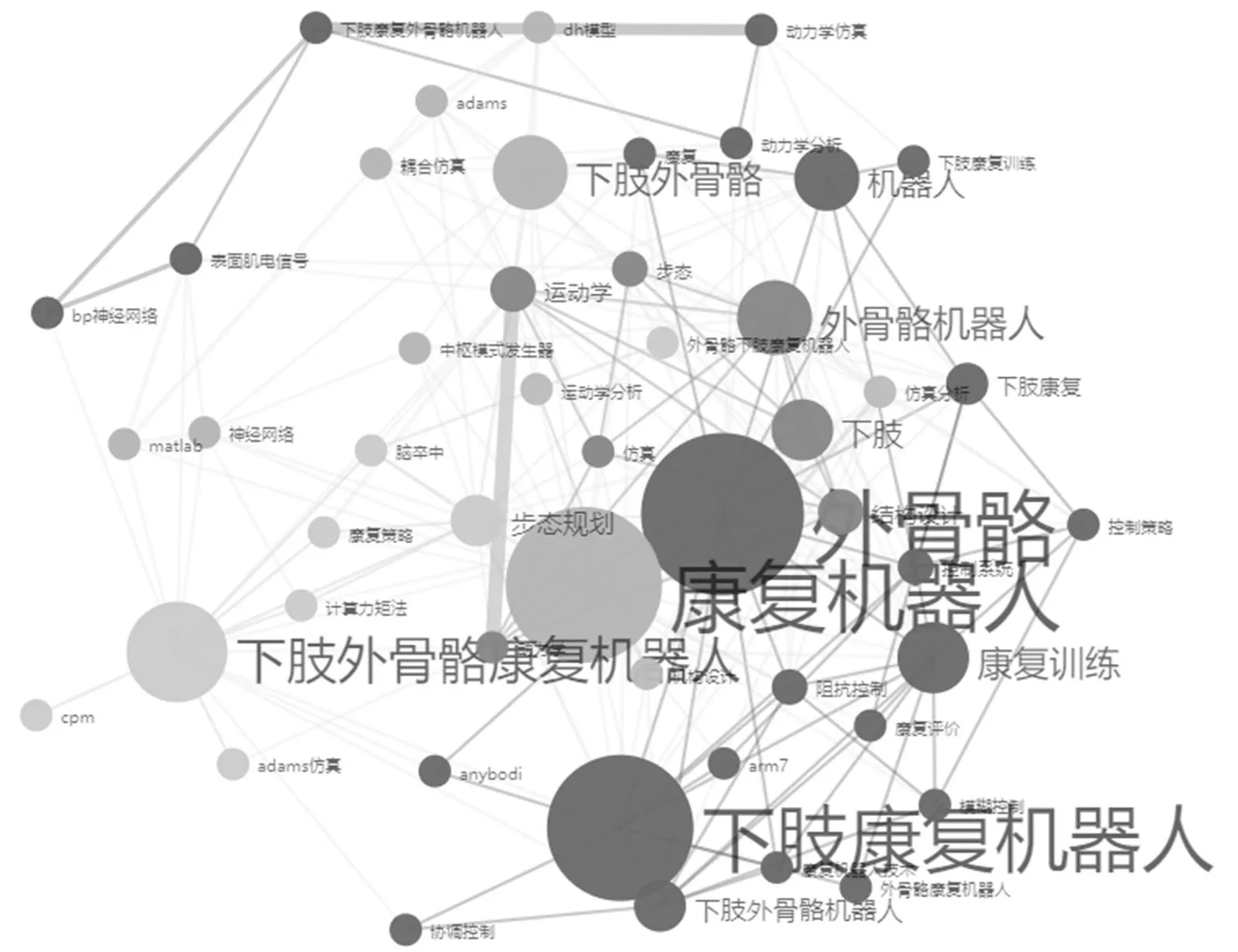

面向下肢外骨骼康復機器人的人因工程,從人的需求出發,系統梳理該裝置中人因工程的研究內容,論述國內外在其領域的研究重點和不足之處。以下肢外骨骼機器人、康復機器人、人因工程等為關鍵詞搜索到二百余篇來自國內外期刊的文獻,并通過SATI軟件進行分析,發現步態規劃、結構設計是研究熱點,如圖3所示。

圖3 分析研究熱點

3.2.1 步態分析

人類的行走是周期性過程,配合雙腿交叉搖擺前進,其是通過肢體協調配合運動并前進,步行、跑步等均屬于步態。全球的下肢外骨骼康復機器人的運動方式主要為2種,①用戶提前設定裝置的運動軌跡;②機器人通過實時提取分析用戶的需求,配合人行走[29]。只有深入分析步態行為,才能設計出符合人機工程學的下肢外骨骼康復機器人。步態分析在人機工程學的研究中占據重要地位,通過對人的步態行為分析,人的尺寸分析,可以設計出產品的合適尺寸和角度。

2015年,香港中文大學研制出機器人CUHK-EXO,該裝置的驅動來源為電動機,髖、膝關節的動力也來自于電動機,并可與外部裝置如拐杖配合使用,幫助使用者實現行走等功能。該裝置可對使用者的行走數據進行分析,從而更好地提高人機協作能力[30]。該款機器人有良好的人機協作能力,可以輔助使用者進行穩步行走,減少運動過程中的障礙,人機工程學在其中得到很好的應用。由荷蘭的特溫特大學研制出的MindWalker機器人,可幫助使用者以0.8 m/s實現行走等功能[31]。該裝置可實時監控人體行走狀態,及時調整機器人作業姿勢,并配合相關檢測及時修正[5]。通過精確的步態分析,能夠極大提高產品的舒適性和工作效率,保證人機關系的協調和安全性,步態分析是人機工程研究領域不可缺少的組成部分。

3.2.2 結構設計

良好的結構設計必須要考慮人因工程學。傳統的人因工程學涵蓋人體解剖學、測量學、生理學和生物力學等[32]。在下肢外骨骼康復機器人結構設計中,人因工程學主要包括各關節自由度分析,人使用時的安全及心理生理反應,有良好人機關系的結構設計,實時健康檢測等。

為了提高使用者舒適性和人機協作關系,機器人應該充分考慮到人體關節的特征。通過對人體進行步態分析,得到下肢運動時的關鍵部位是髖關節、膝關節、踝關節,并將1~2個自由度分給髖關節,僅將1個自由度分給膝關節,踝關節結構使用球鉸結構,有3個自由度[33]。

文獻[33]采用曲柄滑塊機構設計髖關節,能夠輔助用戶完成行走等功能。文獻[34]設計的機器人髖關節自由度個數為2,膝關節自由度個數為1,踝關節自由度個數為3。該款機器人可以通過調節螺栓的松緊來調節適合使用者的寬度和長度,實現無極調節。

3.2.3 人機關系

在研究下肢外骨骼康復機器人人因工程過程中,人機關系是必須要考慮的內容,良好的人機關系是該機器人成功的關鍵。在各國的研究中,如何處理人機關系,提高用戶安全性和使用效率一直是研究重點。

人機關系中最基本的關系就是共存關系[35],即人與機器人之間互相依存、單獨存在,可共同執行相同的任務,彼此之間互相協作。在此基礎上產生了另外一種關系——交互關系。交互關系也是人機關系中重要的組成部分,交互關系與共存關系最根本的區別在于具有交互關系的人和機器之間可以互相“理解”彼此意圖,有交流溝通的環節,不再是單獨執行任務。人機關系中還有合作關系,即人與機器為了完成同一目標,互相幫助,也有溝通的環節[32]。

在這里,裝置與人之間是直接物理接觸,并執行行走這一相同的任務。人和下肢外骨骼康復機器人既是交互關系也是協作關系。通過對人的步態行為分析,機器可以順利地輔助使用者實現行走的功能,和諧共生是人機關系的發展方向。

3.2.4 人機交互安全性問題

人機交互的安全性問題是人因工程要解決的關鍵問題。最好的人機關系不是靠外部裝置或外力來保證使用者的安全,而是在人與機器人共同工作的過程中,機器人產生的一種本能的反應,能夠提前預判或及時發現存在的安全隱患,及時發出警告或立即采取保護措施[36]。在評估人機交互安全性的問題上,HORVáTH和ERD?S[37]建議使用仿真手段。人機交互安全性問題是急需解決的難題。例如一些下肢外骨骼康復機器人,還需要借助拐杖等外部裝置維持用戶行走時身體的平衡,可能會在用戶進行上肢操作時,產生安全問題[32]。

有些機器人還可以配合輪椅使用,安全性得到很大程度上的提高。某些裝置還可以及時上傳并分析使用者的生理、心理等數據[38]。信息的迅速準確傳遞還可以及時預防或發現問題。如,當機器人感受到使用者有摔倒趨勢或步態角度異常,會及時報警并保護使用者。

從以上對人機關系的分析可以看出,下肢外骨骼康復機器人人機一體化趨勢明顯,其首要任務仍然是保障人的安全,提升人機交互的安全性[36]。由于該機器人面臨的人群主要是下肢運動障礙的老齡群體,所以在其設計過程中要預防產品出錯,給使用者帶來二次創傷。這就要求在設計過程中,充分考慮到人體各部位尺寸,神經敏感度以及機器如何在出現危險和故障時能首先保證使用者的安全。考慮到老年人面臨的生理變化,如感知能力下降、神經功能衰退、認知能力退化等,以及心理上的變化如安全感降低、孤獨感增強、適應性變差等,從色彩上的選擇到機構的建立都要慎重選擇,考慮到老年人的審美和實際需求,盡量減少操作步驟,延長機器人的使用壽命。在滿足使用功能的前提下如何提高產品舒適度,提高工作效率,完善良好的人機關系,簡化操作方式,是一直要面對和突破的問題。機器人的步態分析、整體結構設計、人機關系分析等是該裝置的研究重點和突破點,各國在人因工程方面都投入了很大的人力和財力,都在積極利用人因工程學技術提高下肢外骨骼康復機器人使用效率和交互安全性,改善人機關系,逐漸由“以技術為中心”轉變成“以人為中心”。

4 挑戰與展望

國內外在下肢外骨骼康復機器人研究方面都還存在著一些問題,尤其中國在下肢外骨骼康復機器人研究時間相對國外晚,人因工程學在國內發展也不夠成熟,因此,有必要分析下肢外骨骼康復機器人人因工程方面的不足和挑戰,并據此提出一些發展建議。

4.1 挑 戰

國外在下肢外骨骼康復機器人人因工程方面所面臨的挑戰主要是能否增強人與下肢機器人的人機協作能力及使用者的心理適應能力。

國內在下肢外骨骼康復機器人人因工程方面所面臨的挑戰主要是學科建設、科學研究和社會接受度等方面。

人因工程學引入國內時間不長,在知識儲備和影響力方面還存在諸多不足。高等工程教育階段對本學科的基礎理論知識的培養重視程度不高,且很多企業在研發過程中,只注重產品的功能性,很少考慮到“人”的因素,導致人機關系協調性差,使用者體驗感較差,產品的工作效率也大大折扣。

“人”是下肢外骨骼康復機器人的研究核心,而人本身就是一個復雜的研究對象,在生理、心理等方面存在大量復雜問題和不確定性。尤其是心理方面,人的心理非常復雜,很難通過數學模型或程序分析,這對人因工程也提出了挑戰,需要更加細致地進行分析,提高人機協作能力[32]。

該裝置能否及時發現危險,保證人的安全,降低使用者的心理負擔,順利完成輔助行走功能,準確充分理解使用者的感受等都是能否被大眾所接受的關鍵。大眾對機器人的信賴程度還有待提高,尤其是老齡人群,在思想上能否從傳統的人工康復向機器人康復轉變,也是一個需要解決的問題。

4.2 展 望

根據上述挑戰,綜合下肢外骨骼康復機器人在國內外研究及應用發展情況,提出如下建議。

(1) 加強對人因工程學方面的研究與普及。國家要將人因工程學列為重點發展的學科內容,凸顯人因工程學在相應課程體系的重要性。同時,鼓勵高校和科研部門,加強對人因工程學方面的研究,讓人因工程學的理念應用到機器人等的智能裝備設計與制造中去,推動人因工程學在機器人等領域的發展與延伸。

(2) 構建下肢外骨骼康復機器人設計中的信息反饋環節,建立人體信息分析數據庫,及時分析使用者生理和心理數據,包括感知能力,認知能力,運動機能衰退,心理適應性變差等,及時調整機器人的下一步操作,預防和發現危險,保證使用者的安全。

(3) 加強在社會中宣傳康復機器人較傳統康復手段的優點,解答大眾對康復機器人的疑問與憂慮,從心理上減輕使用者負擔。同時,各國要加強合作,充分利用現有技術,改善人機關系,優化結構設計,提高產品舒適度,增強產品耐久性,輕便性。加強該裝置的模塊化設計,實現個性化的康復功能,可分析不同患者的需求采用不同康復方法的針對性訓練。

5 結 論

通過以上的研究與分析,更加明確人因工程在其研究與應用中的重要性。未來的下肢康復機器人會向著智能化、人性化方向發展,舒適度、安全性、滿意度等會得到提高,用戶也會更加愿意借助該設備輔助行走,可以很大程度上提高老齡群體的康復效果。

[1] 國家統計局. 中國老年人口達到2.54億人[EB/OL]. [2020-01-21]. http://feng.ifeng.com/c/7tJA9u9P5jt.

National Bureau of Statistics. China’s elderly population has reached 254 million[EB/OL]. [2020-01-21]. http://feng.ifeng.com/c/7tJA9u9P5jt(in Chinese).

[2] MENG W, LIU Q, DE ZHOU Z, et al. Recent development of mechanisms and control strategies for robot-assisted lower limb rehabilitation[J]. Mechatronics, 2015, 31: 132-145.

[3] 蔡玉強, 曾健. 下肢外骨骼康復機器人的設計及仿真分析[J]. 華北理工大學學報: 自然科學版, 2019, 41(4): 82-88, 94.

CAI Y Q, ZENG J. Design and simulation analysis of lower limb exoskeleton rehabilitation robot[J]. Journal of North China University of Science and Technology: Natural Science Edition, 2019, 41(4): 82-88, 94 (in Chinese).

[4] YAGNN. Apparatus to facilitate walking and running[EB/OL]. (1890-01-28)[2019-07-21].https://www.mendeley.com/research-papers/apparatus-facilitate-walking-running.

[5] 李龍飛, 朱凌云, 茍向鋒. 可穿戴下肢外骨骼康復機器人研究現狀與發展趨勢[J]. 醫療衛生裝備, 2019, 40(12): 89-97.

LI L F, ZHU L Y, GOU X F. Current status and development trend of wearable lower-limb exoskeleton rehabilitation robot[J]. Chinese Medical Equipment Journal, 2019, 40(12): 89-97 (in Chinese).

[6] YASUHARA K, ENDO Y. Walking motion assist device: US9610209[P]. 2017-04-04.

[7] VUKOBRATOVICM. Biped locomotion: dynamics, stability, control and application[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1990: 36.

[8] GARCIA E, SATER J M, MAIN J. Exoskeletons for human performance augmentation (EHPA): a program summary[J]. Journal of the Robotics Society of Japan, 2002, 20(8): 822-826.

[9] HIDLER J, WISMAN W, NECKEL N. Kinematic trajectories while walking within the Lokomat robotic gait-orthosis[J]. Clinical Biomechanics, 2008, 23(10): 1251-1259.

[10] 徐飛, 佀國寧, 程云章, 等. 下肢康復機器人結構設計的研究進展[J]. 北京生物醫學工程, 2018, 37(1): 96-102.

XU F, SI G N, CHENG Y Z, et al. Research advances in structural design of lower limb rehabilitation robot[J]. Beijing Biomedical Engineering, 2018, 37(1): 96-102 (in Chinese).

[11] VENEMAN J F, KRUIDHOF R, HEKMAN E E G, et al. Design and evaluation of the LOPES exoskeleton robot for interactive gait rehabilitation[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2007, 15(3): 379-386.

[12] BANALA S K, KIM S H, AGRAWAL S K, et al. Robot assisted gait training with active leg exoskeleton (ALEX)[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2009, 17(1): 2-8.

[13] ZANOTTO D, STEGALL P, AGRAWAL S K. Adaptive assist-as-needed controller to improve gait symmetry in robot-assisted gait training[C]//2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). New York: IEEE Press, 2014: 724-729.

[14] SANKAI Y. Leading edge of cybernics: robot suit HAL[C]//2006 SICE-ICASE International Joint Conference. New York: IEEE Press, 2006: 1-2.

[15] KAWAMOTO H, LEE S, KANBE S, et al. Power assist method for HAL-3 using EMG-based feedback controller[C]//2003 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. Conference Theme - System Security and Assurance. New York: IEEE Press, 2003: 1648-1653.

[16] ESQUENAZI A, TALATY M, PACKEL A, et al. The ReWalk powered exoskeleton to restore ambulatory function to individuals with thoracic-level motor-complete spinal cord injury[J]. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 2012, 91(11): 911-921.

[17] TALATY M, ESQUENAZI A, BRICE?O J E. Differentiating ability in users of the ReWalkTM powered exoskeleton: an analysis of walking kinematics[C]//2013 IEEE 13th International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR).New York: IEEE Press, 2013: 1-5.

[18] STAUFFER Y, ALLEMAND Y, BOURI M, et al. The WalkTrainer—a new generation of walking reeducation device combining orthoses and muscle stimulation[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2009, 17(1): 38-45.

[19] MOLTENI F, GASPERINI G, CANNAVIELLO G, et al. Exoskeleton and end-effector robots for upper and lower limbs rehabilitation: narrative review[J]. PM&R, 2018, 10(9): S174-S188.

[20] HAMZA M F, GHAZILLA R A R, MUHAMMAD B B, et al. Balance and stability issues in lower extremity exoskeletons: a systematic review[J]. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2020, 40(4): 1666-1679.

[21] 范淵杰. 基于sEMG與交互力等多源信號融合的下肢外骨骼康復機器人及其臨床實驗研究[D]. 上海: 上海交通大學, 2014.

FAN Y J. Study on lower limb exoskeleton for rehabilitation based on multi-source information fusion including sEMG&interactive force and its clinical trail[D]. Shanghai: Shanghai Jiaotong University, 2014 (in Chinese).

[22] 張超. 下肢助力外骨骼機器人研究[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業大學, 2016.

ZHANG C. Research on lower limbs powered exoskeleton robot[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2016 (in Chinese).

[23] 帥梅. 雙足型下肢外骨骼康復訓練機器人: CN304822498S[P]. 2018-09-18.

SHUAI M. Biped lower extremity exoskeleton rehabilitation training robot: CN304822498S[P]. 2018-09-18 (in Chinese).

[24] 上海傅利葉智能科技有限公司. FourierX2產品介紹[EB/OL]. [2019-07-21]. http://www.fftai.com/product/X2.php.

Fu Li intelligent technology co., LTD. Shanghai FourierX2 product introduction [EB/OL]. [2019-07-21]. http://www.fftai. com/product/X2.php (in Chinese).

[25] HE Y, LI N, WANG C, et al. Development of a novel autonomous lower extremity exoskeleton robot for walking assistance[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2019, 20(3): 318-329.

[26] PonsJL. Wearable robots: biomechatronic exoskeletons[M]. Souther Gate, Chichester: John Wiley&Sons Ltd, 2008.

[27] 孫林巖. 人因工程[M]. 北京: 中國科技出版社, 2005.

SUN Y L. Human factors engineering[M]. 2nd ed. Beijing: China Science and Technology Press, 2005 (in Chinese).

[28] 王年文, 朱亦吳, 姜文博等. 下肢外骨骼康復機器人人機交互系統分析[J]. 現代商貿工業, 2018, 1: 181-183.

WANG N W, ZHU Y W, JIANG W B, et al. Human-computer interaction system analysis of lower extremity exoskeleton rehabilitation robot[J]. Modern Business Trade Industry, 2018, 39(1): 181-183 (in Chinese).

[29] 林焰, 衣正堯, 李玉平, 等. 一種塢內船體外板噴涂新方法研究[J]. 大連理工大學學報, 2018, 58(1): 43-49.

LIN Y, YI Z Y, LI Y P, et al. Research on new method for ship shell plate spraying in dock[J]. Journal of Dalian University of Technology, 2018, 58(1): 43-49 (in Chinese).

[30] CHEN B, ZHONG C H, ZHAO X, et al. Reference joint trajectories generation of CUHK-EXO exoskeleton for system balance in walking assistance[J]. IEEE Access, 2019, 7: 33809-33821.

[31] WANG S Q, VAN DIJK W, VAN DER KOOIJ H. Spring uses in exoskeleton actuation design[C]//2011 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics. New York: IEEE Press, 2011: 1-6.

[32] 王柏村, 黃思翰, 易兵, 等. 面向智能制造的人因工程研究與發展[J]. 機械工程學報, 2020, 56(16): 240-253.

WANG B C, HUANG S H, YI B, et al. State-of-art of human factors/ergonomics in intelligent manufacturing[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2020, 56(16): 240-253 (in Chinese).

[33] 汪步云, 王月朋, 梁藝, 等. 下肢外骨骼助力機器人關節驅動設計及試驗分析[J]. 機械工程學報, 2019, 55(23): 55-66.

WANG B Y, WANG Y P, LIANG Y, et al. Design on articular motion & servo driving with experimental analysis for lower limb exoskeleton robot[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(23): 55-66 (in Chinese).

[34] 周偉杰, 韓亞麗, 朱松青等. 下肢外骨骼助力機器人關節驅動設計及試驗分析[J]. 現代制造工程, 2020, 3: 48.

ZHOU W J, HAN W L, ZHU S Q, etal. Design and experimental analysis of joint drive for lower limb exoskeleton assist robot[J]. Modern Manufacturing Engineering, 2020, 3:48(in Chinese).

[35] WANG L, GAO R, VáNCZA J, et al. Symbiotic human-robot collaborative assembly[J]. CIRP Annals, 2019, 68(2): 701-726.

[36] 王秋惠, 張一凡, 劉力蒙. 老齡服務機器人人機界面設計研究進展[J].機械設計, 2018, 35(9): 105-113.

WANG Q H, ZHANG Y F, LIU L M. Advance in Human-Robot interface design of service robot for the elderly[J]. Journal of Machine Design, 2018, 35(9): 105-113 (in Chinese).

[37] HORVáTH G, ERD?S F G. Gesture control of cyber physical systems[J]. Procedia CIRP, 2017, 63: 184-188.

[38] ROMERO D, STAHRE J, WUEST, et al. Towards an operator 4.0 typology: a human-centric perspective on the fourth industrial revolution technologies[C]//The International Conference on Computers and Industrial Engineering (CIE46).New York: IEEE Press, 2016: 29-31.

Progress in the research of exogenic lower limb rehabilitation robot

WANG Qiu-hui, YAO Jing-yi

(School of Mechanical Engineering, Tiangong University, Tianjin 300387, China)

Lower limb exoskeleton rehabilitation robot is a kind of intelligent equipment providings rehabilitation exercise for the patients with lower limb dyskinesia or impaired mobility. Its development is of great theoretical significance and practical application value for the rehabilitation in China. Human factors engineering research can effectively improve the safety and efficiency of human-computer interaction of lower limb rehabilitation robot HRI. The research progress of human factors engineering of lower limb exoskeleton rehabilitation robot at home and abroad was deeply explored, and its research status and development trend were summarized. The related literatures was analyzed by literature retrieval method. It was found that HRI, gait behavior, structure design and safety issues are the research hotspots in the field of human factors engineering. Starting from human factors, this paper systematically reviewed the research progress and development trend of human factors engineering of lower limb exoskeleton rehabilitation robot at home and abroad, and presented the challenges, research focus and future development trend in the field of human factors engineering of lower limb exoskeleton rehabilitation robot in China.

lower limb exoskeleton robot; rehabilitation robot; human factors engineering; the human-robot interaction; research and application progress

TP 391

10.11996/JG.j.2095-302X.2021050712

A

2095-302X(2021)05-0712-07

2021-01-08;

2021-02-17

8 January,2021;

17 February,2021

王秋惠(1969-),女,山東濰坊人,教授,博士。主要研究方向為智能人因學、設計人因學、機器人HRE人因工程及機器人HRI人機界面設計。E-mail:wangqiuhui@126.com

WANG Qiu-hui (1969-), female, professor, Ph.D. Her main research interests cover smart robot ergonomics, ergonomics in design, robot HRE human factors engineering and robot HRI human-machine interface design, etc. E-mail:wangqiuhui@126.com