從大規劃到小規劃:社區營造新范式

——以北京市海淀區西北旺鎮屯佃村人居環境改造為例

佘高紅,馬梓涵

(北京交通大學建筑與藝術學院,北京 100044)

0 引言

2011年,我國城市化水平首次突破50%,標志著我國城市化發展進入后半段,城市化的動力、目標和內容相應發生轉變。黨的“十九大”報告明確指出,要把人民對于“美好生活”的追求放在新時代社會主義建設的核心位置,要求“加強社區治理體系建設”和“形成共建共享共治的社會治理格局”[1]。作為人們日常生活組織和城市空間規劃的基本單元,社區是存量提升時期不可或缺的基礎平臺和中堅力量,其良性發展的重要性日趨提高。社區營造活動成為當前城市內涵式發展的必要手段,這對傳統城市規劃范式提出了新的挑戰。

1 當前城市規劃的轉型

經30余年持續飛速的城鎮建設,我國大中小城市實現了前所未有的擴張。隨著城市化進入后半程,城市的投入效率不斷下降,大拆大建式的城市開發進入尾聲。我國正緩慢步入以城市內部功能單元改造升級為主要形式,以全面提升城市經濟、文化、社會和生態服務水平為目標的小規劃時代[2]。城市規劃面臨著一系列轉型。

1.1 規劃作用發生改變

在計劃經濟時代,城市規劃作為落實國民經濟計劃的技術工具,主要服務于工業化需要。其主要內容體現在重大生產項目的選址與布局上。規劃的形式以工程圖紙為主,因長期堅持“先生產后生活”的方針,使當時城市普遍面臨生產與生活失調的問題。

改革開放后,隨著社會主義市場經濟的建立,城市建設的動力突然加速,城市建設的主體日趨多樣。尤其是20世紀90年代住房制度的改革和土地市場化改革的出臺,極大地釋放了城市建設的活力。加入WTO進一步使我國的城市發展融入全球經濟體系,城市一方面成為國際資本逐利的舞臺,另一方面也成為地方追逐、迎合市場投資的競爭利器。在全球競爭的環境下,經營城市理念成為各地政府普遍的選擇。此時的城市規劃主要作為地方增長的工具,服務于城市經營的需要,強調戰略選擇、空間高效利用和城市形象塑造,提升城市競爭力為基本目標。

當前,全球化正進入全新的階段。英國脫歐,中美2個大國之間的角逐,加上新冠肺炎疫情,標志著全球化無法以過去的形式繼續下去,給我國的城市發展帶來不確定性。其不確定性與前期城市粗放型增長的遺留問題(如環境問題、社會極化問題、過度投資問題、債務危機問題等)疊加,給我國的城市發展帶來空前的挑戰,倒逼城市轉變發展模式:一方面要補社會、環境方面的短板;另一方面經濟需提質增效,其對城市規劃提出了全新的求:城市規劃必須從增長的工具轉變為城市綜合治理的工具。

1.2 規劃內容發生改變

隨著規劃角色轉變,其內容也隨之改變。在宏觀尺度上,規劃的敘事重點發生轉移,從原來的要做什么轉向要守住哪些底線。在微觀尺度上,規劃的技術內容從土地利用與基礎設施布局轉變為微基建、軟基建布局及經營性活動策劃。在服務方式上,規劃師的服務周期從過去的項目周期向全程陪伴延伸。規劃師從技術人員轉變為社會行動者。2018年,北京、上海等地陸續推出社區責任規劃師制度,正是新時期規劃角色、內容和形式轉變的體現。

下面以北京市海淀區西北旺鎮屯佃村為例,探索小規劃的具體內涵與形式,總結其主要特點,為當前我國規劃的范式轉型提供借鑒。

2 西北旺鎮屯佃村情況簡介

2.1 社區基本概況

西北旺鎮位于北京市海淀區西北部,面積65.3km2。屯佃村位于西北旺鎮最西端,位于四鎮交界處,村域總面積4.14km2。距鎮政府4km,距海淀核心區12km。根據《北京城市總體規劃(2016年—2035年)》的要求,北京城鄉接合部的鄉村發展必須滿足非首都功能疏解、生態保護、用地減量的基本目標。屯佃村緊鄰海淀重要發展區,屬山前風貌控制區。根據規劃,村莊的形態和功能不再適應發展要求,已被列入未來搬遷計劃。

本次營造規劃范圍主要以屯佃村的村域行政邊界范圍為準,致力于解決村莊突出問題,滿足居民基本生活需要,實現社區“自主、整潔、有序、安全”的規劃目標。

2.2 社區現存營造難點

2.2.1 居民構成復雜,鄰里關系淡漠

屯佃村共有本地村民1 289戶,共2 552人,其中常住外地人口約4 000人,以青壯年為主,職業集中在周邊服務業和務工務農。人口老齡化嚴重,村民普遍文化素質偏低,生產方式單一落后。本地居民在日常生活中少有互動,對社區缺乏認同感和歸屬感,對社區事件的關注和參與積極性較低。

2.2.2 用地集中,內部閑置用地不足

屯佃村作為北京區位極其便利的城中村,外來務工人員多在此地租賃房屋以便通勤,當地也形成了村民將自有房屋向外租賃以獲得經濟來源的模式。但因建成年代久遠,村民以聚居模式建立社區,使內部可供騰退及改造的用地較少,停車空間及活動空間短缺,無序停放的私家車、大型通勤車及電動車爭奪公共空間,帶來極大的安全隱患。

2.2.3 綠化面積少,生活空間品質低下

村內過多的道路和廣場硬化面積,導致社區缺少綠化面積且養護不佳,路旁綠化多為村民自發種植的綠化箱,較零散且分布不均。社區中居民的空間分布不合理、社區人口流動性大、不同群體間生活習慣差異、不文明的種植和養犬方式、較落后的社區管理制度等極大降低了社區居民的生活品質。

3 以社區營造的角度破解非保留村社區治理問題

在前期的調查走訪中,對當地居民和社區管理組織普遍反映的問題進行深入了解,并在后期進行規劃層面的集中改造。但因社區改造可投入的經費有限,以及該社區可能在短時間內進行部分拆遷的實際情況,全面整體改造顯然不現實。基于居民和管理部門對改善該社區的生活環境有著迫切愿望,在改造點的選擇、改造方案的確定和改造后的維護機制建立等過程中,需激發社區居民的興趣,動員社區居民參與其中,培養居民社區公共精神和社區共同體的意識,進而實現真正意義上的社區重造。

3.1 多元合作的建設主體

該社區在社區營造的過程中,由當地政府邀請高校設計團隊進行改造行動,團隊借由自身專業知識和對該地的實際調研情況,結合當地政府的各項要求提出改造方案。方案經過多方協商,在社區管理部門和居民同意后進行落地建設。在對屯佃村的實際情況整體分析后,采用“一帶兩翼多節點”的改造方式進行節點示范,以縱向屯佃路為軸進行“社區活力”打造,以屯佃西路為軸進行“社區參與”的主題打造,并以村莊橫向道路為橫向紐帶連接2條縱軸,形成“一帶兩翼”社區活力更新發展結構。對現有存量設施進行整合,形成7大節點,以解決停車問題、改善居民出行、滿足綠化建設及提供公共活動空間。7個節點互相支撐,通過彼此間的溝通交流提升社區空間質量。

3.2 公共交往空間和文化傳承空間的營造

公共交往空間的營造是激發社區活力必不可少的一環,在屯佃村的改造項目中,屯佃西路的綠化帶形狀規整、面積較大,沿東北方向有蒲柳人家度假區,擁有較好的空間和市場條件。在前期走訪調研時,本地居民有較強烈的種植需求,但是因空間限制和社區環境管理的沖突無法合理實現。通過把現有步道改造成可參與式的社區綠化帶景觀,其中融入了綠化、休憩、集市、停車等功能,通過“綠化—種菜—買菜”結合的模式,既滿足居民對于經濟來源和綠化的需求,同時讓居民在參與的過程中提高對社區的歸屬感。

在整合騰退出的空地中根據居民的實際需求,在臨近幼兒園和村莊干道的居住區設置了童星廣場和社區公園2個節點,結合附近的道路和立面改造共同組成了社區公共交往的物質基礎。因屯佃村內有傳統的評劇文化環境,為挖掘和展示社區文化,選取部分節點制作評劇主題墻繪。以評劇藝術家和當地愛好者自身為原型,號召居民參與到墻繪的設計和制作中,激發民眾對當地特色文化的熱情和傳承。在改造過程中就經費支出、空間騰退、后期維護等部分邀請居民參與討論,為社區居民提供便利的交流交往平臺。因與自身利益以及日常生活緊密結合,居民對場所建成后的維護自覺性也很高,從而實現“物”為主導到“人”為主導的社區營造。

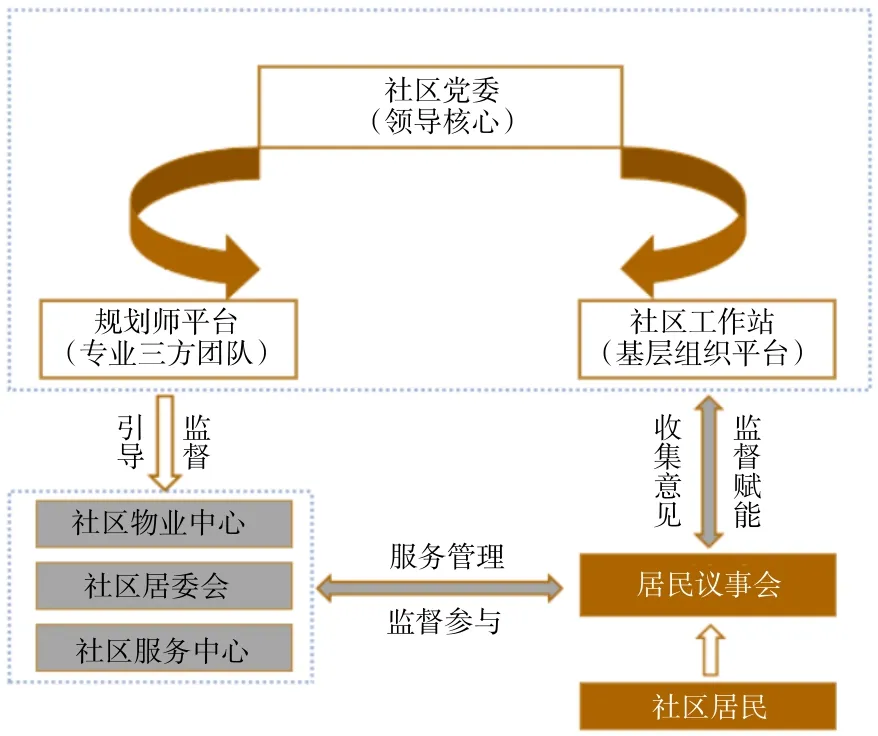

3.3 社區治理模式更新

在前期與社區管理者的溝通過程中,當地的治理模式較老舊,政府的建設需和居民的實際需求有明顯的脫節,社區管理者“自說自話”的領導模式導致居民無法參與到社區建設中來。高校團隊在改造過程中對各方利益主體的訴求上傳下達,最終達成意見統一,通過營造過程參與到后續成果的使用、監督、維護,實現居民在社區治理的過程中由“形式參與”到“實際參與”的本質轉變。讓居民在社區營造的過程中,在各環節真正地參與進來,由多方利益主體對社區賦能(見圖1),拉近社區組織與社區居民的心理距離,使“讓我們說”變成“我們要說”,激發居民提高對社區“大事”的關注度和參與度,將整個社區建設為利益和精神的共同體。

圖1 社區治理模式更新

4 社區規劃發展新范式

4.1 從“大項目”到“小行動”

基于我國目前存量提升的整體背景,大拆大建的整治方式已不再適用。現代都市再生在不新增建設容量的基礎上,強調細致而微小的介入措施。由“大”到“小”的社區營造行動應著眼于社區的局部改造和功能置換,杜絕大規模建設,學會由“建設”到“更新”的社區公共空間再造。

粗略化到精細化的社區建設轉變,主要體現在社區存量資源的挖掘能力和空間設施的更新能力。在屯佃村舊改項目中,將原有的廢棄綠地進行整合,改造為社區內集中停車場;將零散的建筑門前用地改造為地域性文化空間;將社區邊緣綠化帶和無組織道路重新整合,形成集種植、通行、交往、綠化、買賣為一體的復合空間;將原本單一的建筑立面化整為零,改造為具有地方特色的宣傳空間。在社區內分節點打造多功能社區空間,是節約成本、發掘資源潛力的有效營造方式。

4.2 從“改變物”到“改變人”

我國現行的城市規劃及社區規劃政策大多以政府相關的規劃部門主導負責,規劃的具體落實部分則依賴于政府管理下的設計研究院及相關企業,部分企業因自身的利益追求和宏觀調控要求,缺乏實地勘探和長期調研,無法充分立足于居民的實際需求完成前期規劃任務。規劃后期缺乏對空間、物品及制度的維護與修繕,使得很多工作內容無以為繼,無法實現社區的全面可持續發展。

在存量規劃的新時代背景下,城市規劃的主導部門及工作者必須轉變現有價值觀和方式方法,完成從依賴政策和高端技術設計的自上而下的規劃方式,逐漸到自下而上培養居民對社區歸屬感、認同感、參與感的轉變。無論是社區公園的營造,還是文化傳承空間和新型買賣市場的營造,均給社區居民的交流交往提供了平臺,打破居民與社區空間的“次元壁”,居民在社區中參與度、歸屬感、交往頻次的提高,是社區營造體系的重要價值所在。

4.3 從“創造性”到“激發性”

“激發性”公民的自我意識是創造性意識的轉化,應在社區內建立廣義的社區營造機制,以政企—政校合作為建設核心,在當地政府的政策指導,企業或高校專業團隊的統籌規劃下,結合民眾的廣泛需求和群眾智慧,針對各地區的實際情況,形成多方參與、共同治理的社區治理模式。考慮到日趨多元化的社區規劃主體,在引導過程中應摒棄“自說自話”的社區管理模式,廣泛普及社區營造知識,培養居民的社區意識,呼吁社區居民參與到社區的治理和營造中來,強化公眾參與,發掘社區人才,增強居民賦能,從而實現以民眾為主的自發性社區營造。

在現代社區“自主化”的轉變過程中,自我意識發展受制于現代都市“快節奏”和“高流動性”等特點,人們易對所處生活空間產生陌生感,難以對其擁有認同感和歸屬感。在社區建設中,應讓社區空間不繼續只作為“物質”存在,而是通過事件的產生,體現個體的獨立性和自主選擇,使空間可持續賦予居民幸福感。日常生活空間的構建應由突出政府、企業創造性,轉為注重居民的參與度,讓居民和生活空間互動協調,形成有機的共同體,是公民自我生活方式構建的新路徑。

5 結語

當談到“事物”概念時,通常把它等同于“物”。實際上,事物作為 1 個復合詞,它包括“事”(events)和“物”(objects)兩部分。就其世界構成意義而言,“事”比“物”更重要。因為一切物由事件產生,一切物的運動皆是由事件推動。“物”往往只是事件的結果與表征。作為規劃師,應從作為物質的城市,走向作為事件的城市,達到作為事物的城市。本文旨在根據實踐和理論的經驗總結,為社區營造的本土性發展提供理論補充。