旅游資源匱乏地區脫貧攻堅路徑研究

摘要:截至2014年底,中國仍有7000多萬農村貧困人口。2015年11月23日,中共中央政治局審議通過《關于打贏脫貧攻堅戰的決定》。習近平強調,消除貧困、改善民生、逐步實現共同富裕,是社會主義的本質要求,是中國共產黨的重要使命。2020年5月22日,國務院總理李克強在發布的2020年國務院政府工作報告中提出,2020年要優先穩就業保民生,堅決打贏脫貧攻堅戰,努力實現全面建成小康社會目標任務。2021年2月25日,全國脫貧攻堅總結表彰大會在京隆重舉行,習近平莊嚴宣告:我國832個國家級貧困縣全部脫貧摘帽,脫貧攻堅戰取得了全面勝利。威遠縣脫貧地區普遍發展滯后,有效推動脫貧攻堅工作的開展,找準貧困發生的主要原因是關鍵,產業扶貧是解決生存和發展的根本手段,是脫貧的必由之路。本文以禾豐村為例研究威遠縣脫貧攻堅的路徑,以期探索出一種可推廣的脫貧模式。

關鍵詞:脫貧攻堅;路徑;產業扶貧;禾豐村

一、禾豐村概況

威遠縣高石鎮禾豐村位于威遠縣東北部,高石鎮西南部,距縣城11公里,距離高石鎮政府所在地2.5公里,蓉昆高鐵、內威榮高速、資威(207省路)快速通道、達高路橫穿全村,交通便捷。土地總面積3.4平方公里,旅游資源匱乏,難以發展旅游產業。共有13個社,981戶2618人。常住人口2016人,是建檔立卡貧困村,有建檔立卡貧困戶95戶218人,已于2016年整村退出。2020年村民人均純收入1.8萬元,村集體經濟收入7.24萬元。是全國鄉村旅游扶貧重點村,省級“文化扶貧示范村”、“衛生村”、“四好村”,市級“特色村”、“脫貧攻堅先進村”、“文明村”。

二、致貧因素分析

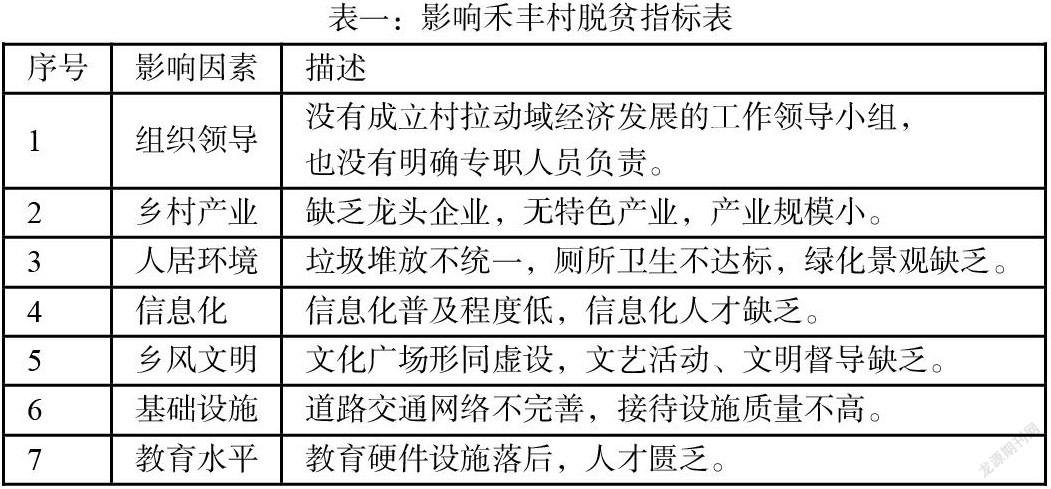

通過查閱禾豐村相關政府文件、相關報道,以及走訪當地對行政部門人員和農戶進行隨機訪問,得出以下幾個因素,作為影響禾豐村脫貧致富的最主要指標。如表一:

在禾豐村脫貧致富的道路上,組織領導的制度不健全;鄉村產業不成形,無法產生有規模有體系的經濟效益;人居環境未有綠色、現代化改良;信息化普及程度偏低;鄉村文化活動匱乏,農戶的精神生活不夠豐富;基礎設施如公廁、道路、停車場等無法滿足經濟發展的需求;教育水平滯后,無法培養或引進高素質人才。以上7個因素大大制約了禾豐村脫貧的步伐。

三、脫貧舉措

針對影響禾豐村脫貧致富的相關因素,禾豐村開展了一系列的探索行動。緊扣“打造百業鄉村,建設四時田園”的目標定位,圍繞“傳承農耕文化,助推鄉風文明”主題,進一步宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

(一)精準服務,滲透鄉風文明

依托豐富的陣地資源,組建4支志愿服務小分隊,不斷開展新時代文明實踐理論宣導、科技指導、文化健身、移風易俗等活動,帶動和引領群眾積極參與文明實踐活動,打響“文明禾豐村,志愿幫幫匠”志愿服務口號。打造“一堂一墻一廊一場三基地”7大實踐平臺,讓禾豐村新時代文明實踐站成為集學習培訓、專題講座、文化普及、休閑娛樂、便民服務為一體的綜合性活動中心。

(二)壯大產業,拉動鄉村經濟

圍繞“四時田園漁果特色農業園區”的產業規劃布局,依托枇杷基地、稻魚基地、柑橘基地、草莓基地等多個精品農業示范基地,組織“田秀才”志愿者開展農業技術、農產品加工等技能培訓,建立科技與科普服務平臺。以打造“一產+三產”農旅融合示范園為目標,努力讓產業優起來、群眾富起來、環境美起來。

(三)探索創新,善用新媒體宣傳

用好移動互聯網、媒體平臺等新技術新手段,不斷擴大參與率覆蓋面,增強吸引力感染力。創新宣傳平臺建設,依托愛威遠和高石公眾號,建立文明實踐傳統媒體與新媒體融合平臺。邀請高石網紅作為宣講人,與禾豐村民自選主題共同錄制“禾豐故事”小視頻,提升鄉村群眾政治覺悟、思想境界、文化素養和致富能力。建立禾豐短視頻創作基地,吸引更多的文創人才匯集禾豐,宣傳禾豐,形成合力和影響力。

四、脫貧路徑

根據禾豐村的脫貧舉措以及取得的成績,提煉出一套適合與禾豐村相似鄉村的脫貧路徑。

(一)堅持規劃引領

禾豐村按照鄉村振興戰略實施意見,編制《禾豐村鄉村振興規劃》。規劃建設“一心五區”,即“鋤禾豐收”綜合服務中心、“枇杷熟了”農莊游憩區、“四時田園”采摘體驗區、“問蓮魚說”漁采體驗區、“禾黃魚麗”禾鄉體驗區。科學前沿的規劃體系是貧困村整體發展的保障。

(二)培育鄉風文明

禾豐村針對陳規陋習和不文明現象,推出了系列文明行動。加強綜合文化服務中心建設,興辦農民夜校、文化廣場,安裝健身器材,購買音響、LED等設備,常態化開展文化體育活動,關愛弱勢群體,全面跟蹤全村空巢老人、留守婦女、留守兒童、低保五保戶以及殘疾人動向。建立安定秩序。積極推進平安村建設,組建治安巡查隊。常態化開展民主法制教育,邀請鎮司法所工作人員開展普法教育。

(三)實施“互聯網+現代農業”

借力農村電商助推鄉村振興。打造區域農村電商品牌,采用“包裝+冷藏+物流”模式,通過鑄品牌、育產業、拓銷售,建成服務全縣的農產品聚合平臺。建成農產品電商物流中心,打造電商品牌,積極上線農產品。發展多樣化的聯合與合作,指導、幫助小農戶建好基地、對接市場。建立鄉村金融綜合服務站。

(四)堅持產村相融

開展“五清”+人居環境整治三年行動,打好宜居鄉村第一仗。圍繞特色農業園區建設,充分利用水資源的保障能力,在稻田區域推行“稻魚、稻蝦”共生糧食增產項目,在山丘地帶發展“千畝柑橘園”“大五星枇杷”農業增收項目,利用財政專項扶貧資金發展養殖業,利用產業扶持基金入股公司,增加村集體經濟收入。

(五)完善基礎配套

改善交通設施條件。修建完善內外交通道路。改善水利設施條件,建蓄水池整治山坪塘、磚砌田埂、新建水渠。改善田、水、路、林、村、網等基礎設施。黑化道路、綠化庭院道路河道、安裝太陽能路燈、新建民俗館、小型停車場。以“三改”為切入點,新建公共衛生間,改建無害化廁所、改廚、改院,提高全村戶用廁所普及率。

作者簡介

文智麗(1992.05)女,漢族,四川,碩士,旅游管理,四川外國語大學成都學院,四川省成都市610000。