便攜式自動站故障判別主機研究與設計

彭濱 羅成 查驊

摘要:[目的]在當前地面氣象觀測中,觀測設備越來越自動化、智能化的發展,為更好的完成氣象觀測工作,計劃綜合運用氣象探測技術、計算機信息處理技術和現代氣象科學技術等,對自動氣象站故障判別進行研究與設計,設計一款便攜式主機,主機具備便攜、移動工作的能力。對當前氣象行業內所使用的主流傳感器、采集器等進行快速的現場故障判別、采集器檢測等工作。實現準確的故障判別,在發生氣象數據異常時無法準確判斷故障點。此舉可以提高地面氣象觀測維護工作的效率,精準定位故障位置,提高氣象探測設備的維護效率。

關鍵詞:自動氣象站;傳感器;故障判別;維護

地面氣象觀測是氣象工作的基礎,同時又是整個氣象事業不可或缺的重要組成部分。國家級地面氣象站 是根據國家氣象站網的統一布局逐漸建立起來的。隨著自動化程度不斷提高,自動氣象站采集的氣象要素已經取代了人工觀測數據,因此保證自動氣象站的正常運行是目前地面氣象觀測工作的重要任務。從自動站采集系統、傳感器工作原理等方面入手,開發一套便攜式自動站故障判別主機,其兼具數據采集和傳感器信號模擬輸出的能力,可用于自動氣象站在發生故障時,快速判別故障位置,以最快的響應速度解決自動站故障,確保自動氣象站順利運行。

氣象觀測業務的發展主要經歷了三個階段:地面觀測形成階段、高空探測階段和遙感階段,其中地面觀測業務是氣象觀測業務的重要組成部分,是氣象精細化預報的數據基礎和數據來源。

氣象觀測站發展經歷了三次革命性變化。第一代研制以人工觀測為主的氣象觀測只能測量溫度、濕度、氣壓、風速、風向、降水等少數幾個大氣要素;上世紀60年代中期,由于半導體元件和脈沖數字電路的普及,第二代自動氣象站產生。它的感應元件能近似觀測云高、降水、輻射總量、雷暴等天氣狀態。然而,該類氣象儀器的數據釆集主要以非電子技術(如機械慣裝置,)為主且觀測自動化水平較低,需要在人工干預的方式下釆集實況資料,數據正確性仍以人工檢查為主。70年代后,氣象站已發展到第三代,無線傳感器技術、電子計算機和通信技術的興起,使得地面氣象觀測站自動化程度大大提高,觀測氣象要素明顯增多,尤其是高密度的時空分辨率、觀測標準化、自動化等優勢是傳統人工觀測技術無法比擬的。目前常見的氣象觀測要素有:降水,氣溫,風速,風向,濕度,氣壓,能見度,地面溫度,云量,日照,輻射,霧,霾等基本要素,其中,對降水,氣溫,風速,風向等氣象要素已經實現觀測采集全自動化過程。

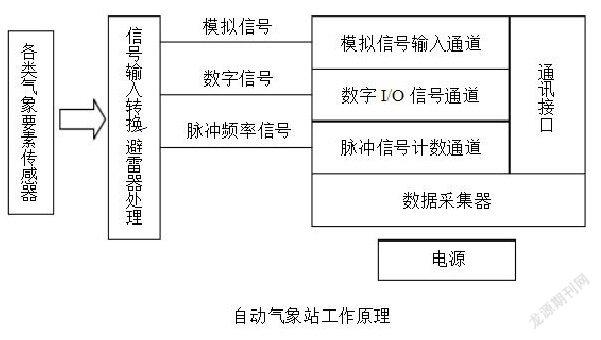

第三代自動氣象站是一種能自動觀測和存儲氣象觀測數據的設備,主要由傳感器、采集器、通訊接口、系統電源等組成,隨著氣象要素值的變化,各傳感器的感應元件輸出的電量產生變化,這種變化量被CPU實時控制的數據采集器所采集,經過線性化和定量化處理,實現工程量到要素量的轉換,再對數據進行篩選,得出各個氣象要素值。基本原理如下圖所示:

自動氣象站在運行過程中,不可避免的會出現各類故障,縱觀自動化氣象觀測發展的歷程,故障主要集中發生在傳感器或數據采集器上,能否及時有效的定位故障并解決故障,是保障氣象觀測數據質量的根本。依據多年從業經驗,提出便攜式自動站故障判別主機設計,其設計思路如下:利用豐富的嵌入式資源,將當前地面氣象探測中所常用的傳感器、采集器進行統計匯總。設計一款便攜式故障判別主機,同時具備高精度的數據采集能力和傳感器模擬輸出能力,同時接口端子設計成無縫替換現場設備的形式。在實施故障判別或巡查任務時,攜帶此款便攜式故障判別主機。可以快速高效的展開工作。

設計主要圍繞當前國家站、區域站的主要氣象傳感器(風雨溫濕壓)、數據采集器展開,設計的主機具備兩部分功能,第一部分是數據采集能力,可對現場的各類傳感器實現采樣,若傳感器有問題則立刻檢測;第二部分為信號模擬功能,可模擬各類傳感器輸出已知的電阻、單端電壓、差分電壓、電流、數字、串口等信號,上述信號經采集器采樣后,若采集器采樣值與已知信號不符,則判斷響應數據采集功能有故障。

外觀擬設計如下圖所示,主機設計分為兩大區域

數據采集部分的設計分為數字和模擬兩部分,具體設計如下:

1 數字量采集部分設計

1.1 數字通道連接

數字通道的每路傳感器連接端子,均由5V、Dn(數字輸入腳)、G組成(第一路僅有Dn和G線,可連接如雨量筒等無需5V激勵的頻率輸出傳感器使用)。

(1)5V線:該線可為傳感器輸出5V電源,所有5V電源累計輸出電流不能大于400mA。

(2)Dn線:n代表數字通道號,每個數字輸入線可定義為頻率輸入或開關量輸入。

(3)G線:為地線,既作為5V電源地,也作為數字信號地。

1.2 數字通道方式

數字通道的每路傳感器通道,均可以設置為高頻輸入、脈沖輸入2種工作方式:

(1)高頻輸入方式:檢測信號的上升沿和下降沿,確定信號的頻率值,數值每秒刷新一次。

(2)脈沖輸入方式:檢測信號的上升沿和下降沿的同時,也檢測信號電平的脈沖寬度,信號脈沖寬度小于最小寬度的脈沖作為干擾信號剔除,并記錄每秒脈沖的個數,每秒清零。允許每個開關脈沖的最小寬度為30ms。

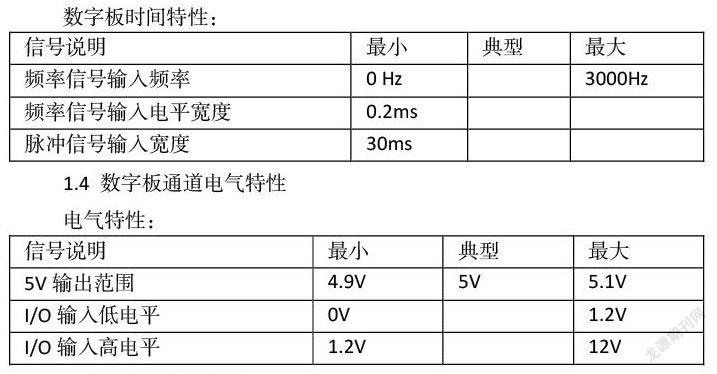

1.3 數字通道時間特性

通道工作在高頻輸入方式時,信號的采樣頻率為6000Hz,為了保證采樣的穩定、去除干擾雜波,每兩個采樣周期確定一次電平。因此,每通道最大采樣頻率為3000Hz。高頻輸入工作方式,記錄每通道的頻率值,頻率的刷新周期為1秒。因此,每路通道每1秒刷新一次采樣值頻率。

通道工作在脈沖輸入方式時,信號的采樣頻率為100Hz,同時電平的脈沖寬度必須大于30ms。小于30ms寬度的脈沖,將作為機械抖動信號,該次脈沖將不進行計數。因此,脈沖每秒的最大計數個數為16個。脈沖輸入工作方式,記錄每通道的脈沖個數,每路通道的脈沖個數將在每秒的最開始清零。

1.4 數字板通道電氣特性

2 模擬通道部分設計

2.1 模擬采集通道連接

模擬板的每路傳感器連接端子都由A1/A2/A3/A4四路通道組成,配置為4線制電阻、單端電壓、差分電壓和電流的模擬信號采樣類型。

(1) A1:電阻方式—作為電阻采樣的激勵電流線。

單端方式—作為單端電壓的信號采樣線。

(2) A2:電阻方式—作為電阻采樣的信號﹢線。

單端方式—作為單端電壓的信號采樣線。

差分方式—作為差分電壓的信號﹢線。

(3) A3:電阻方式—作為電阻采樣的信號﹣線。

單端方式—作為單端電壓的信號采樣線。

差分方式—作為差分電壓的信號﹣線。

(4) A4:電阻方式—作為電阻采樣的激勵電流回路線。

電流方式—內部連接100Ω精密電阻對地,作為電流采樣的信號采樣線。

2.2 模擬通道方式

模擬板的每個4線端子由A1、A2、A3、A4組成,可以設置為1路電阻、1路差分電壓、3路單端電壓或1路電流工作方式:

(1)電阻采樣方式:使用4線制測電阻連接,占用端子的所有口線。其中,A1線作為電阻電流激勵,A4線作為電阻電流回路,A2/A3線作為電阻信號采樣。

(2)差分電壓采樣方式:使用2線制差分電壓連接,占用端子A2、A3兩線。其中,A2線作為差分電壓信號+,A3線作為差分電壓信號-。如果差分信號的A3端與系統電源地沒有連接,可選擇差分偏置方式,以進一步提高采樣精度。

(3)單端電壓采樣方式:單端電壓信號是最常見的模擬采樣信號。A1、A2、A3均可以設置為單端電壓采樣方式,并連接單端電壓的信號線。而所有單端信號的地線,則統一與系統電源地連接。

(4)電流采樣方式:使用端子上的A4線。

2.3 模擬通道時間特性

模擬板的信號采樣頻率為50Hz,即每個信號每次的采樣時間為20ms。因此,模擬采樣的信號源,變化周期不得小于20ms,模擬板每秒最多采樣任務為50次。

電阻采樣和差分電壓的采樣需要兩個采樣周期。

單端電壓和電流采樣需要一個采樣周期。

2.4 模擬通道電氣特性

3 傳感器模擬部分設計

數字輸出通道具備定值的脈沖/高頻/多位協同高頻輸出的能力。分別對應翻斗式雨量計/風速/格雷碼風速傳感器,其定值輸出,固定頻率的頻率信號,經傳感器計算公式可得到準確的要素值;

模擬輸出通道具備定值的電阻值/單端電壓值的輸出,分別對應溫度/濕度/氣壓/風向傳感器,準確的模擬輸出可以模擬定值傳感器,例如電阻值模擬100Ω,其準確對應溫度為0℃。

4 結論

此項設計綜合運用自動氣象站和觀測要素傳感器工作原理、計算機信息處理技術和現代氣象科學技術等,對自動氣象站故障判別進行研究,在氣象站點發生氣象數據異常時,可以對現場的傳感器、采集器實現快速診斷和故障定位,立足于解決自動氣象觀測系統從采集到傳感器故障檢測問題,提升自動氣象站的排障效率,在確保氣象觀測數據準確性與連續性上具有重要意義。

參考文獻

[1]冉桂平,胡學敏,付晉,等.自動氣象站資料綜合管理應用系統[J].電腦知識與技術(學術交流),2007 (6):1658.

[2]馬祖勝,馬強,湯冬平.自動氣象站的日常管理和維護[J].氣象水文海洋儀器,2009(3):108-110.

[3]陳作瓊,覃愛金.淺談自動氣象站通信系統的管理與維護[J].農業與技術,2012(9):148.

[4]周欣,行鴻彥,季鑫源.多功能自動氣象站控制與管理系統[J].電子測量與儀器學報,2011(4):348- 354.

[5]段慧霞. 基于自動化氣象站特點的維護思路探索[J]. 赤子, 2018, 000(015):263.

[6]葉小嶺, 張穎超, 張齊東,等. 具有故障自診斷自恢復功能的自動化氣象站系統:, CN 103278868 B[P].