全球生產網絡下行業關聯度對跨國并購的影響

■賈利軍,袁 夢,李 雨

一、引言與文獻綜述

企業的兼并收購有助于企業資源整合,獲取戰略性資源。現今越來越多的企業通過跨國并購攫取更廣闊的資源,使跨國并購成為企業資源優化重組的重要方式,海外并購也成為中國參與全球經濟合作,整合國內外資源,增強核心競爭力,實現全球價值鏈攀升的重要途徑(Cozza et al.,2015)。

跨國并購相關研究已成為學者們關注的熱點。跨國并購是一個動態的、復雜的決策和博弈過程,整個過程通常包括并購前的決策階段、并購中的交易階段和并購后的整合階段(Zhou et al.,2016)。企業在進行跨國并購前到企業生產活動的微觀動因以及宏觀經濟動因等因素的共同作用。宏觀層面的動因一般是基于國際直接投資理論分析,壟斷優勢理論、國際生產折衷理論以及內部化理論等經典理論;微觀層面主要為企業為獲取規模經濟效應、市場勢力、以及財務和經營的協同效應等目的。行業是否關聯是跨國并購決策實施一個重要因素(Fan&Goyal,2006),但在并購決策中行業關聯的作用容易被決策者忽略。很多學者認為行業關聯與并購間存在著正向關系,Fan&Goyal(2006)認為企業產業縱向關聯性對并購成功有重要的影響;企業創新活動獲得的協同效應是并購的重要驅動因素,而由于行業關聯存在產品市場協同效應可以促進創新,引發企業并購(Bena&Kai,2014)。此外,行業關聯度的大小與并購績效的關系引起學者們的廣泛關注。多數學者認為,在并購發生后的整合階段,行業相關性較高的企業績效表現較好。李梅(2014)運用事件研究法分析了中國上市公司跨國并購前后的績效差,發現相較于跨行業并購,同行業之間的并購能夠顯著提升績效,帶來更多收益。但是尚未有文獻針對行業關聯特征對跨國并購的影響進行深入討論,關于跨國并購企業如何基于行業關聯度進行并購決策的研究也比較缺乏。

由于企業并購宣告前的決議階段主要為企業內部活動,信息難以獲取,跨國并購的研究主要落腳在并購中和并購后兩個階段,即基于并購公告后的信息和并購結果展開研究。因此,基于全球生產網絡的研究視角,以2004—2018年中國跨國并購數據為樣本,研究行業關聯度對跨國并購成敗及其績效的影響因素。本文的主要貢獻在于:一是與價值鏈所描述的行業間簡單的線性關系不同,本文從更為復雜的全球生產網絡的視角關注行業間上下游的傳遞關系。不僅從投入產出的數量與方向上,更從行業部門特點出發考察微觀企業經濟活動的影響因素,為企業跨國并購研究提供了全新的視角。二是借助社會網絡分析法運用世界投入產出表構建全球生產網絡,并使用廣義Dijkstra算法刻畫中外行業間的關聯程度,避免了單純使用直接投入產出比重而忽略復雜的全球生產網絡中存在的關聯聯系。

二、模型設定

(一)數據說明

1.世界投入產出表以及全球生產網絡

本文利用世界投入產出數據庫(World Input—Output Database,WIOD)中2016年①WIOD投入產出表分為2013年公布和2016年公布的兩種版本,2013版本涵蓋1995—2011年50個國家和地區的投入產出數據,2016版本涵蓋2000—2014年53個國家和地區。其中,2016版本在2013版本的基礎上對數據進行了修訂,因此本文將2016年公布的WIOT作為數據來源。公布的世界投入產出數據表(World Input—Output Table,WIOT)構建全球生產網絡,并計算行業間關聯度。由于WIOT的部門分類口徑與BVD—Zephyr全球跨國并購數據庫中行業分類標準不完全一致,所以需要對兩個數據庫中的部門進行歸并、分解和匹配。因此,本文首先參照國際標準產業分類體系(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities,ISIC)對投入產出表進行統一調整并與企業跨國并購所在行業相匹配,調整后得到2004、2009、2014三年的43個國56部門的國際投入產出表。

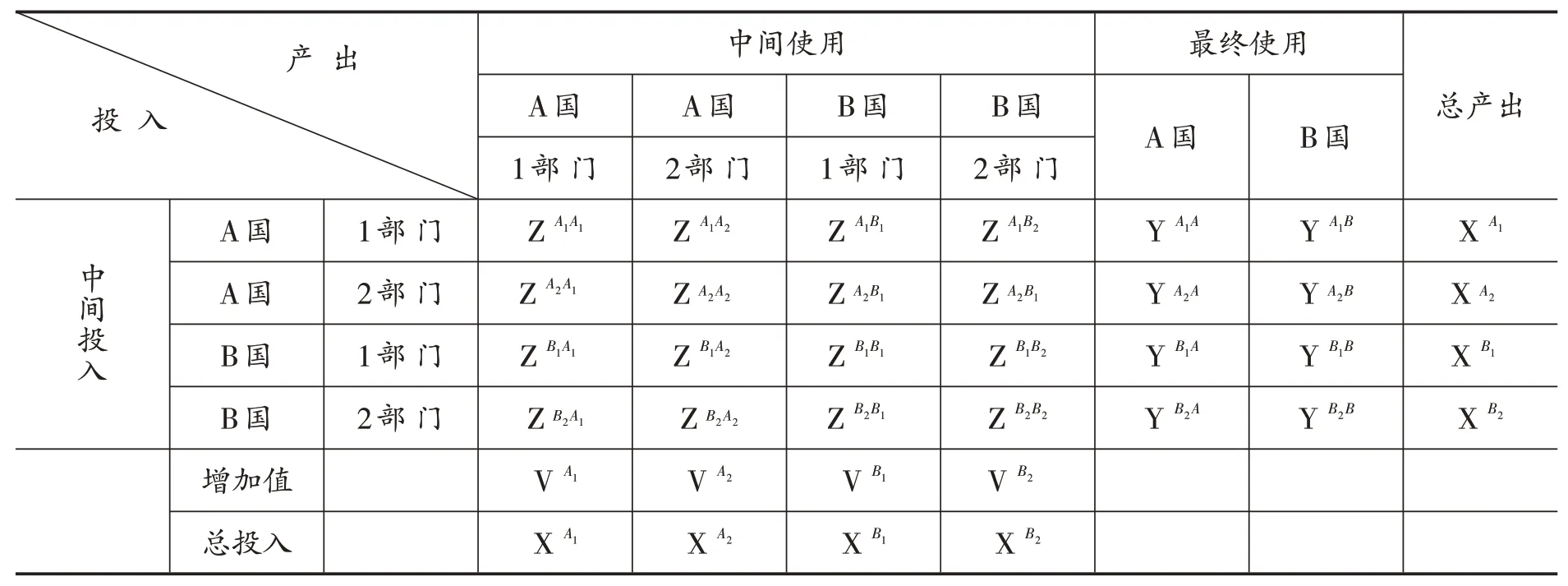

然后,本文使用上述調整后的WIOT中的中外行業間數據,整理出中外兩國間投入產出表(基本結構見表1),以便計算中國與其他國家的行業關聯度。其中,2004—2008年中國企業跨國并購涉及到的且在WIOT中的交易對手國共有10個,形成10張兩國間投入產出表;2009—2013年涉及到18個國家,形成18張兩國間投入產出表;2014—2018年共涉及到34個國家,形成34張兩國間投入產出表,最終根據本文跨國并購樣本共形成62個中外兩國間投入產出表。

表1 調整兩國間投入產出表基本結構(2國2部門)

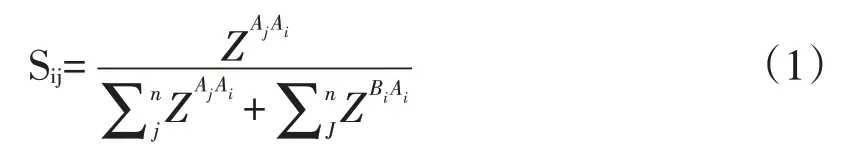

據此,進一步構建供給矩陣和消費矩陣:使用兩國投入產出表中間使用部分的數據,除以代表該國本行業在生產經營過程中消耗的中間投入和各種要素增加值的所在列數據的總和,得到N階供給矩陣(N為行業總數)[Sij]。以A國為例,假設每個國家有n個部門,則該國的供給矩陣中行業i供給行業j的價值量占行業j所消耗價值總量的比重表示為:

同理,將各表的中間使用除以表示該國本行業產品分配和使用情況的行數據總和后轉置,得到N階消費矩陣[Cij],A國行業i消費行業j的價值量,占行業j所供給產品總值的比重表示為:

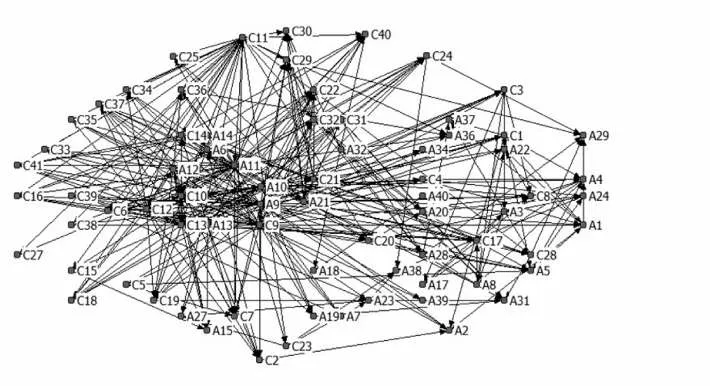

參考Fan&Goyal(2006)的做法,若Sij和Cij的值小于1%,則用0代替,基于以上方法可以得到兩類非對稱鄰接矩陣——供給矩陣和消費矩陣。最后,用分析軟件UCINET可以將得到的供給矩陣和需求矩陣表示為可視化有向圖。在所構成的兩國生產網絡中,兩國的各部門表示為圖中的頂點,生產網絡各部門的聯系通過頂點之間的連線表示,線條的粗細表現了供給或消費所占總額的權重,箭頭的指向為中間投入流動的方向。不難發現,生產網絡具有復雜性、傳遞性和互惠性,而頂點與邊的特性在生產網絡中起到決定性作用。以2014年中美兩國的供給網絡為例(見圖1),可以看出,行業性質的差異使得各部門在生產網絡中發揮的作用不盡相同,因此每個行業部門與兩國其他部門間的供給與消費關系及其權重都有差異。一些部門間的聯系比較微弱,幾乎不存在顯著的供給與消費關聯,另一些部門則具有明顯的中心性特征,與其他部門有很多的生產要素供給與需求。如美國的食品飲料和煙草制造業就對中美兩國的農牧漁業和中國的食品飲料和煙草制造業有較強依賴,廣播電視和衛星傳輸服務很大程度上依賴于計算機、通信和其他電子設備制造業。

圖1 供給消費網絡示例

2.跨國并購數據

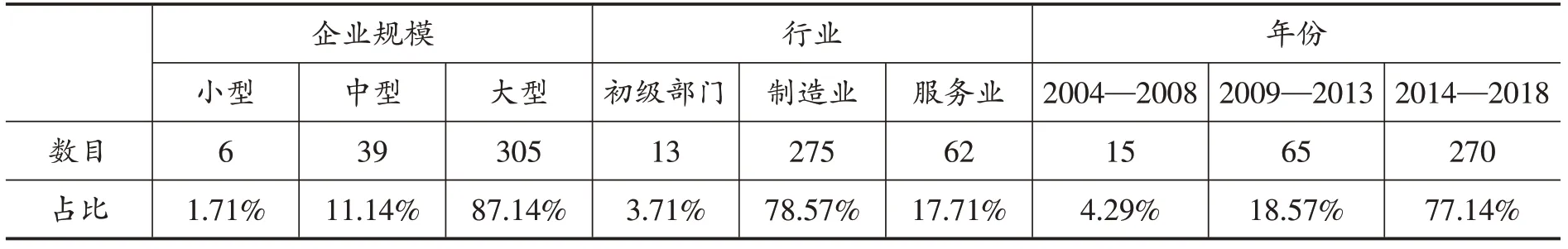

本文所采用的企業跨國并購數據來自BVD—Zephyr數據庫。中國商務部統計顯示,中國“走出去”戰略的實施取得顯著成果,對外投資和跨國并購在2003年以后進入了快速發展階段,因此選取中國企業在2004年1月1日—2018年12月31日期間宣告的跨國并購事件作為研究樣本。聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)定義跨國并購為:一國企業與東道國企業合并,或收購另一國企業超過10%的股份,獲得東道國企業的資產和經營的控制權。因此,樣本篩選標準如下:(1)主并方為中國上市公司;(2)目標方為WIOD世界投入產出表包含的43個國家的企業;(3)剔除股權轉讓比例不足10%的樣本;(4)剔除交易信息缺失以及財務數據嚴重缺失的企業。最終得到350個符合篩選標準的跨國并購事件,將記錄每個跨國并購事件宣告時間以及主并方和目標方所在行業等信息。之后再將調整后的世界投入產出表按照行業名稱與跨國并購事件進行行業匹配。表2匯報了篩選后的跨國并購數據的特征和基本情況。首先,用企業員工總人數代表企業規模,發現跨國并購樣本數據中500人以上的大型企業占到87.14%,中小型企業僅占約13%;然后從行業分布看,跨國并購的企業以制造業為主,其次是服務業,總體行業分布體現出多元化并集中化的特征;最后從時間趨勢看,跨國并購數量基本呈現逐年增加的態勢,且在2014年之后發展迅速。

表2 按企業規模、行業分類、年份的跨國并購企業數目及占比統計

(二)實證模型構建

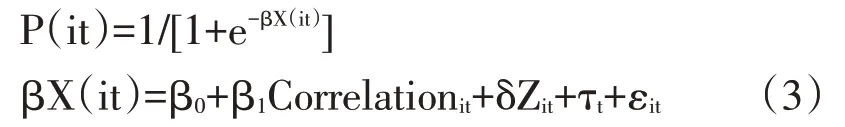

全文研究的重點是從全球生產網絡視角衡量并購雙方所在行業關聯度對并購成敗和主并方并購績效的影響,樣本數據更趨于混合截面數據。首先,采用Logit模型來研究行業關聯度是否能夠影響跨國并購的成敗。模型如下:

其中,P(it)表示跨國并購成功的概率,X(it)表示一系列解釋變量的集合,β表示解釋變量的回歸系數。在βX(it)的構成式中,Correlationit表示行業關聯度,Zit表示一系列控制變量,τt表示控制時間效應,εit表示誤差項。

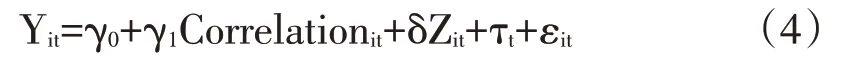

其中,Yit為主并方跨國并購績效,其他變量的含義與模型(3)相同。

(三)變量選取及描述性統計

1.被解釋變量

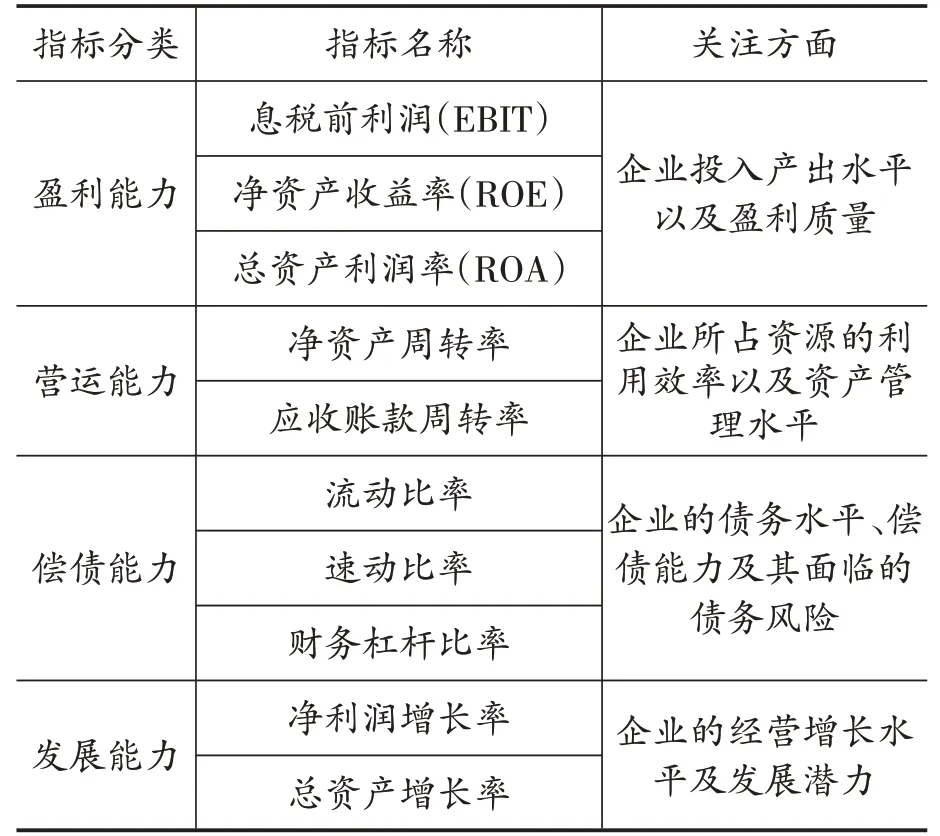

模型(3)中將跨國并購的成敗設為虛擬變量,若并購成功則取值為1,否則為0。并購績效通常用并購前后的企業績效變化表示,以此衡量企業由于參與跨國并購所產生的效率。模型(4)中將采用財務會計指標法衡量主并方的企業績效。為了構建一個可以代表各個維度的綜合績效指標,采用因子分析法,參照張翼等(2015)的指標選取方法,“從盈利能力、營運能力、償債能力、發展能力”四個維度構建績效指標,分別計算并購當年以及前后1年的綜合績效指數,然后用并購當年與并購前一年、并購后一年與并購當年的績效指數差值來衡量企業并購的績效改善。具體的財務指標選取如表3所示。

表3 績效評估的財務指標說明

2.解釋變量

本文解釋變量是行業關聯度,即并購雙方所在行業的供給和消費關聯強度。以“供給和消費矩陣”為基礎(董志勇等,2019),以各行業部門為節點,對兩節點之間邊的權重取倒數,然后使用“廣義Dijkstra算法”(Biswas et al.,2013),遍歷計算該部門到其他各點的“最短距離”,得到兩行業部門間的“最短供給距離”和“最短消費距離”,距離越短則供給和消費關聯度越強。由于計算得到的生產網絡最短距離與兩部門的關聯強度成反向關系,于是再取最短距離的相反數,以此作為兩行業部門間供給關聯度和消費關聯度的衡量指標。該算法在投入產出表可得性、真實性和有效性的基礎上明晰了并購方和被并購方分別所處的國家行業間的間接供給消費關系,更準確地體現了兩國行業間隱藏的聯系。

3.其他控制變量

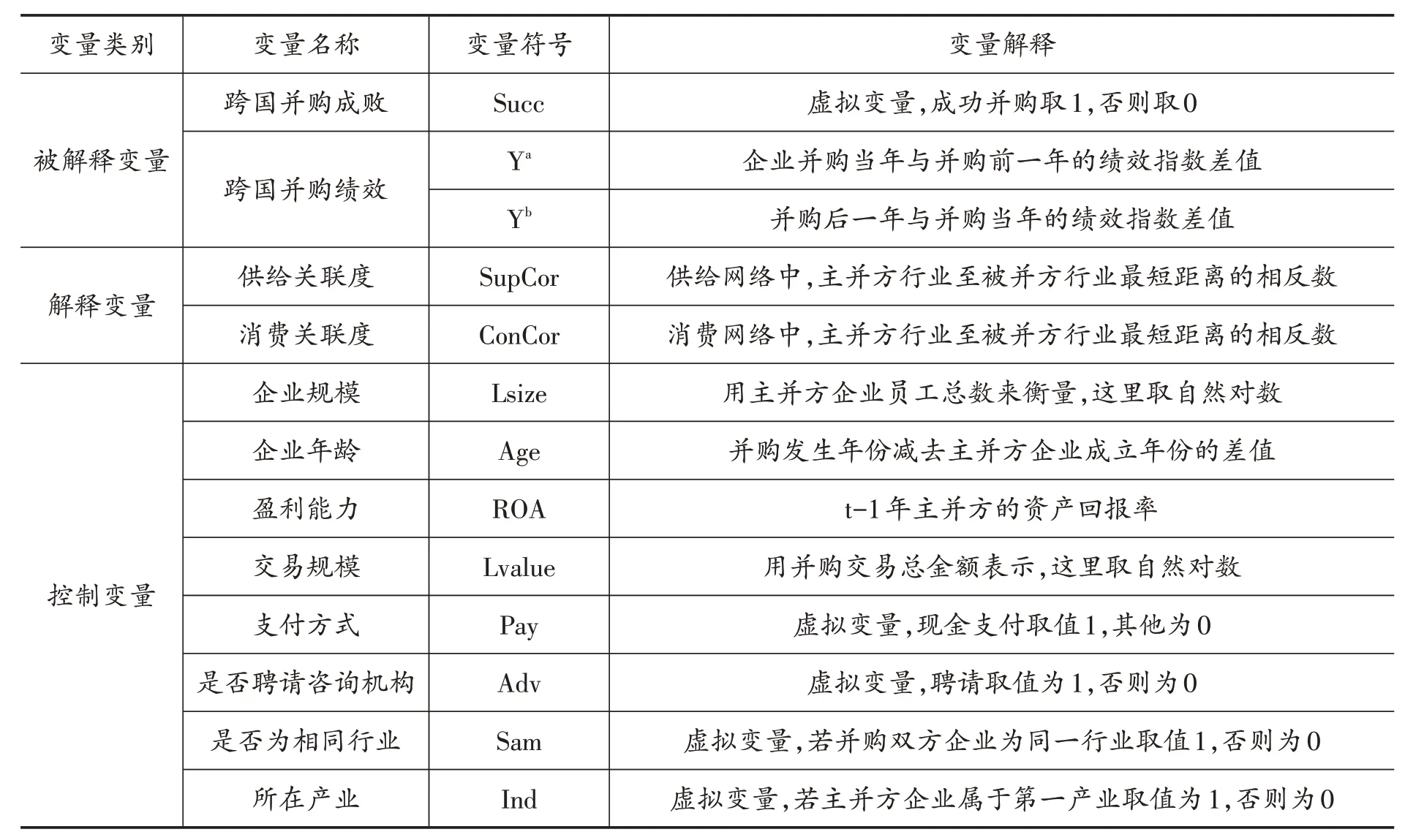

參考已有研究成果,選取的控制變量主要包括:公司層面(企業規模、企業年齡、盈利能力),行業層面(是否為相同行業、主并方所在產業),交易層面(并購規模、支付方式、是否聘請咨詢機構)。表4列出了各個變量的定義。

表4 變量的定義

所有變量的描述性統計如表5所示。

三、實證分析

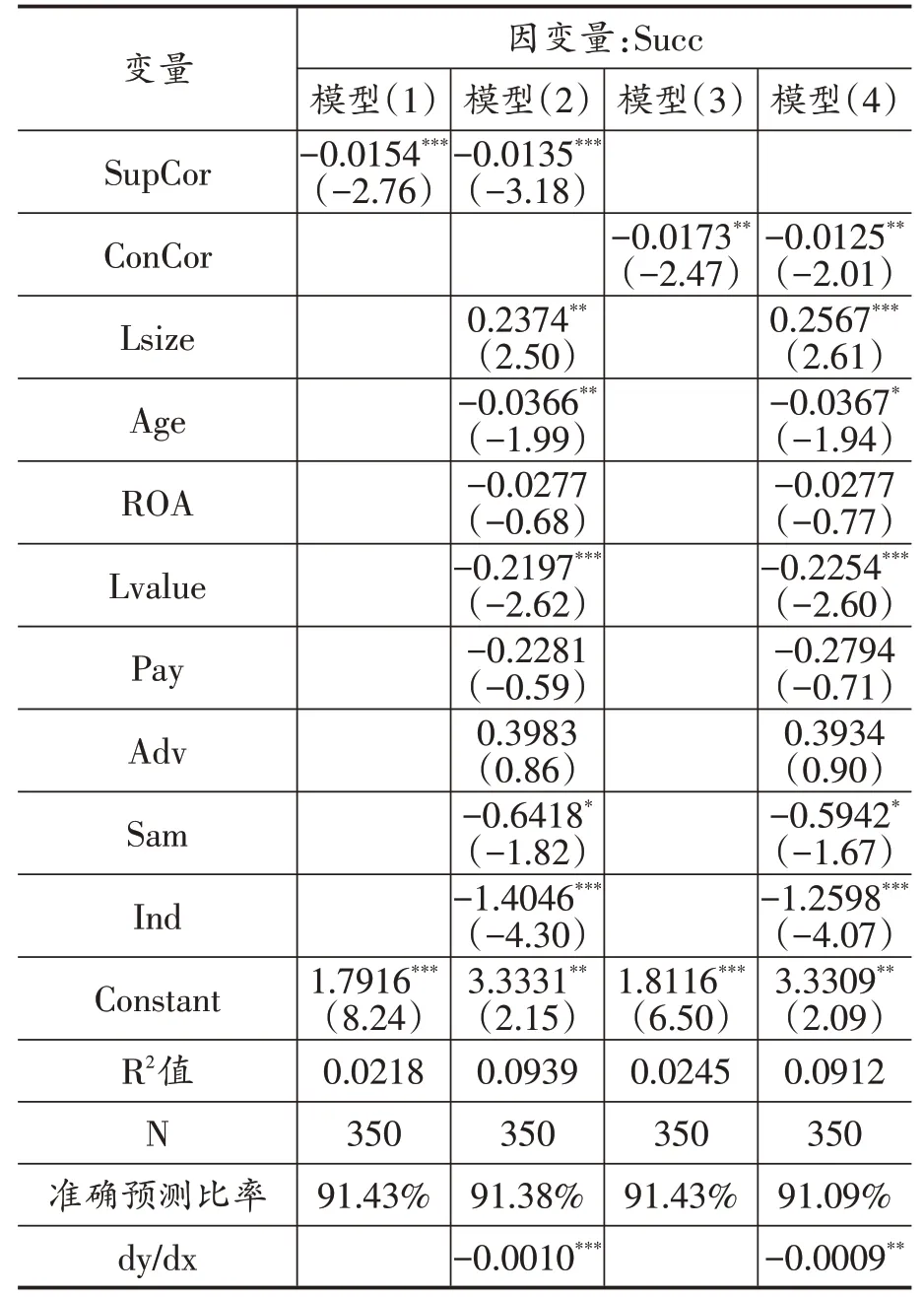

(一)行業關聯度對跨國并購成敗的影響

本文建立Logit模型實證分析了行業關聯度對跨國并購成敗的影響,結果如表6所示。模型(1)和模型(3)分別將并購雙方所在行業的供給關聯度和消費關聯度單獨代入模型回歸,模型(2)和模型(4)在模型(1)、(3)的基礎上加入了控制變量,可以看到,無論是供給關聯度還是消費關聯度,都未能正向促進跨國并購的成功,且該結果分別在1%和5%的水平下顯著。這說明在全球生產網絡下,并購企業不管是處于全球價值鏈相對位置的何處,并購企業所在行業之間的供給或消費關聯度的增加并未增加并購成功的機率。所有模型回歸結果在0.5的概率條件下,準確預測比率達91%以上。并且基于模型主要解釋變量的邊際效應dy/dx可以得出供給關聯度和消費關聯度的平均邊際效應回歸系數分別為-0.0010和-0.0009,即行業間的供給關聯度每增加1個單位,或消費關聯度每增加1個單位,并購成功的機率就下降0.1%或0.09%。這樣的結果也證實了雖然理論上并購行業相關性較高可以消除低效率,擴大市場規模,然而會減少同類型企業,并在一定程度上影響完全競爭市場。很多國家為了保護自己國家相關行業的健康發展,會制定反壟斷法等法律條款對高行業相關度的并購采取一定的限制措施,增加了并購的難度。

表6 行業關聯度對跨國并購成敗的影響

此外,在控制變量中,Lsize的系數顯著為正,說明大規模企業進行跨國并購比小企業更容易成功;Age、Lvalue、Sam、Ind的系數都顯著為負,這說明企業自然年齡越長、交易規模越大的并購越難以完成,而且同行業企業之間的并購以及初級部門企業的跨國并購也存在較大阻礙。

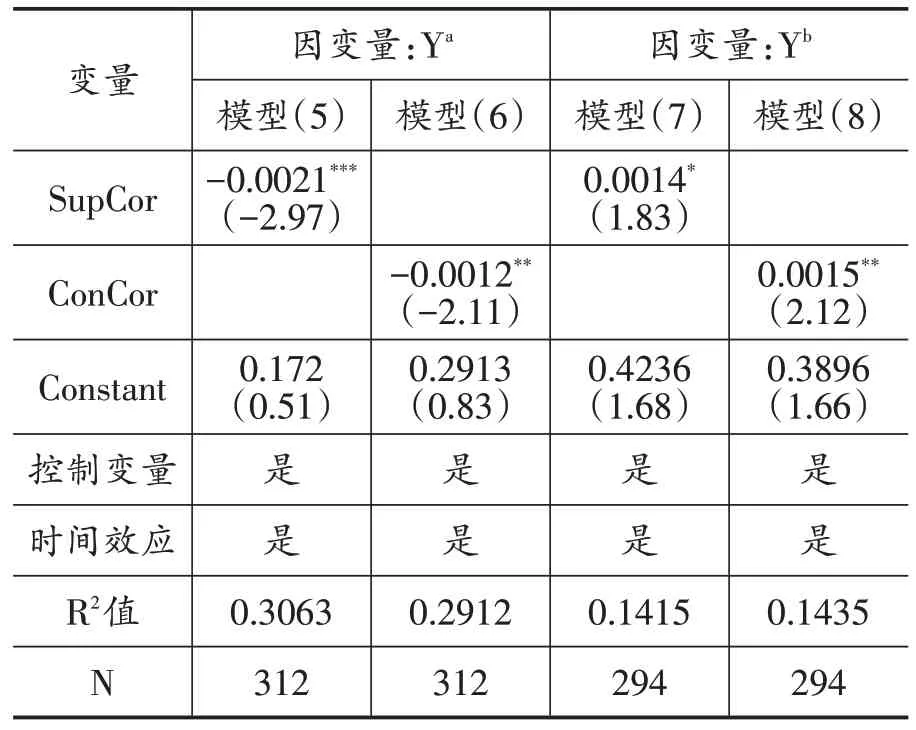

(二)行業關聯度對跨國并購績效的影響

因為并購績效是指基于并購成功后的企業績效變化,所以在研究行業關聯度對跨國并購績效的影響時只需要包含并購成功完成的樣本,剔除并購失敗的樣本。表7列出了以并購雙方行業關聯度為自變量、并購后公司績效的差值為因變量,并加入各種控制變量的回歸結果。模型(5)、(6)的因變量為并購當年與并購前一年的績效差,模型(7)、(8)的因變量為并購后一年與并購當年的績效差,控制時間效應后,得到行業關聯度對跨國并購績效的影響。

從表7模型(5)、模型(6)可以看出,在并購當年,并購雙方所在行業越是關聯,并購績效越不明顯,而從模型(7)和模型(8)可以看出,在并購后一年,行業關聯度與并購績效有明顯的正向關系。也就是說,如果主并方的目標企業與自身存在高供給關聯度或消費關聯度,那么在并購當年會降低企業的績效,企業整合跨國的產業鏈時面臨的管理壓力和阻礙會越大;但在并購后一年,企業績效又會與行業關聯度呈正向關系,這說明經過一年的整合和調整,并購關聯行業的企業體現出了協同效應,行業之間生產消費關聯帶來的優勢逐漸顯現出來。

表7 行業關聯度對跨國并購績效的影響

控制變量中,Lsize、Ind的系數顯著為正,表明大規模企業和初級部門的企業在跨國并購一年后績效會顯著提升;Lvalue、Pay系數顯著為負,說明較大規模的并購交易以及現金支付不利于企業并購后績效的提升。

(三)穩健性檢驗①

①限于篇幅,結果留存備索。

在研究行業關聯度對跨國并購成敗的影響時,前文使用了logit模型,其因變量的累積分布函數為“邏輯分布”,與標準正態分布相比具有厚尾的特征,使得殘差分布存在非正態性,而Probit模型的因變量累積分布函數服從標準正態分布,為使回歸結果在殘差正態分布時也穩健,本文借鑒Zhou et al.(2016)研究并購成敗時的做法,采用Probit模型再一次回歸檢驗本文結論的穩健性。主要解釋變量的系數符號和顯著性與上一節分析結果基本一致,證明了模型結論的穩健性。在檢驗行業關聯度對跨國并購績效的影響時,考慮到樣本量偏少,于是借鑒閔劍和劉憶(2018)的做法,采用自助法進行回歸。結果基本與前文所分析的保持一致,說明本文結果穩健可靠。

(四)進一步分析

因為本文的行業關聯度是基于國際投入產出表中各國的投入產出關系計算得出,更多地反映了兩個國家行業之間的投入產出關聯。但對于微觀企業而言,行業關聯度對跨國并購的影響程度也會隨東道國營商環境特征變化而變化,因此東道國營商環境對于行業關聯度與跨國并購關系的調節作用需要進一步探究。本文將從東道國對FDI的態度、東道國制度環境以及東道國對外開放度三個方面衡量東道國的營商環境,分別作為調節變量加入到模型中以進一步探究行業關聯度對跨國并購的影響情況。其中,東道國對FDI的態度用世界經濟論壇發布的《2016—2017年全球競爭力報告》中的“一國對FDI態度指數(Business impact of rules on FDI)”表示。東道國制度環境選用世界銀行公布的世界治理指標(World Governance Indicators,WGI)中的“法制情況(Rule of law)”來衡量。東道國對外開放度使用貨物和服務進出口占國內生產總值(GDP)的比重來衡量,所有貿易及GDP數據來自世界銀行數據庫。

1.東道國營商環境對行業關聯度與跨國并購成敗的調節作用

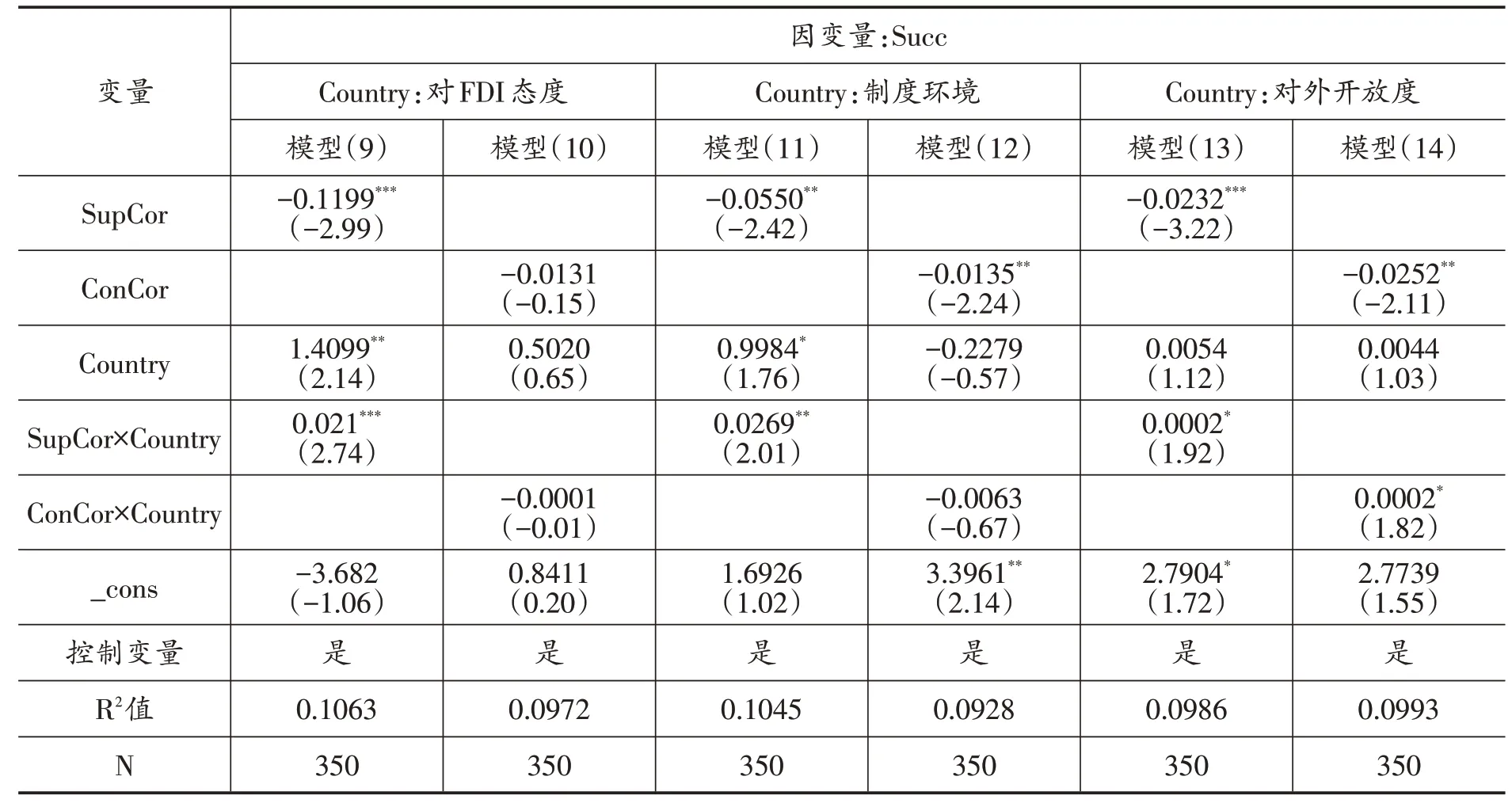

將東道國營商環境Country(東道國對FDI的態度、制度環境、對外開放度)與供給關聯度、消費關聯度的交互項分別代入logit模型中,以進一步探討東道國環境對行業關聯度與跨國并購成敗的關系,回歸結果如表8所示。

表8 東道國營商環境對行業關聯度與跨國并購成敗的調節作用

首先,加入東道國對FDI態度后,可以發現,模型(9)中FDI態度以及其與供給關聯度的交互項的系數都顯著為正,說明對FDI態度友好的東道國進行跨國并購時,并購越容易成功,友好的營商環境及良好的政策支持都會歡迎外商的投資,同時可以避免當地對高行業關聯度并購的敏感和阻撓,對行業供給關聯度與跨國并購成功率的關系起到正向的調節作用。其次,加入東道國的制度環境后,在模型(11)的結果中可以看出,制度環境及其與供給關聯度的交互項都顯著為正,表明良好的法律保障同樣能夠提升跨國并購的成功的概率,同時也能正向促進行業供給關聯度與跨國并購成功率的關系。但對比模型(10)和(12)的結果發現,FDI態度與制度環境的正向調節作用只在高供給關聯度的并購時顯著,在高消費關聯度的并購情況下并不顯著,由此可知只有當跨國并購的主并方處于產業鏈的上游時,東道國的優質環境才能在并購時起到積極作用,此時主并方參與跨國并購的目的以開拓下游市場為主;而如果主并方所在行業處于下游地位時,想要并購國外的上游企業獲得相應的技術和資源,仍然比較困難。

最后,加入東道國的對外開放度進行分析,從模型(13)和(14)的結果可以看出,對外開放度與行業供給和消費關聯度的交互項都顯著為正,說明東道國本身的開放程度越高,國內市場的發展和競爭環境就越自由,就越能正向調節行業關聯度與跨國并購成功率的關系,便于企業完善上下游的產業間關聯。

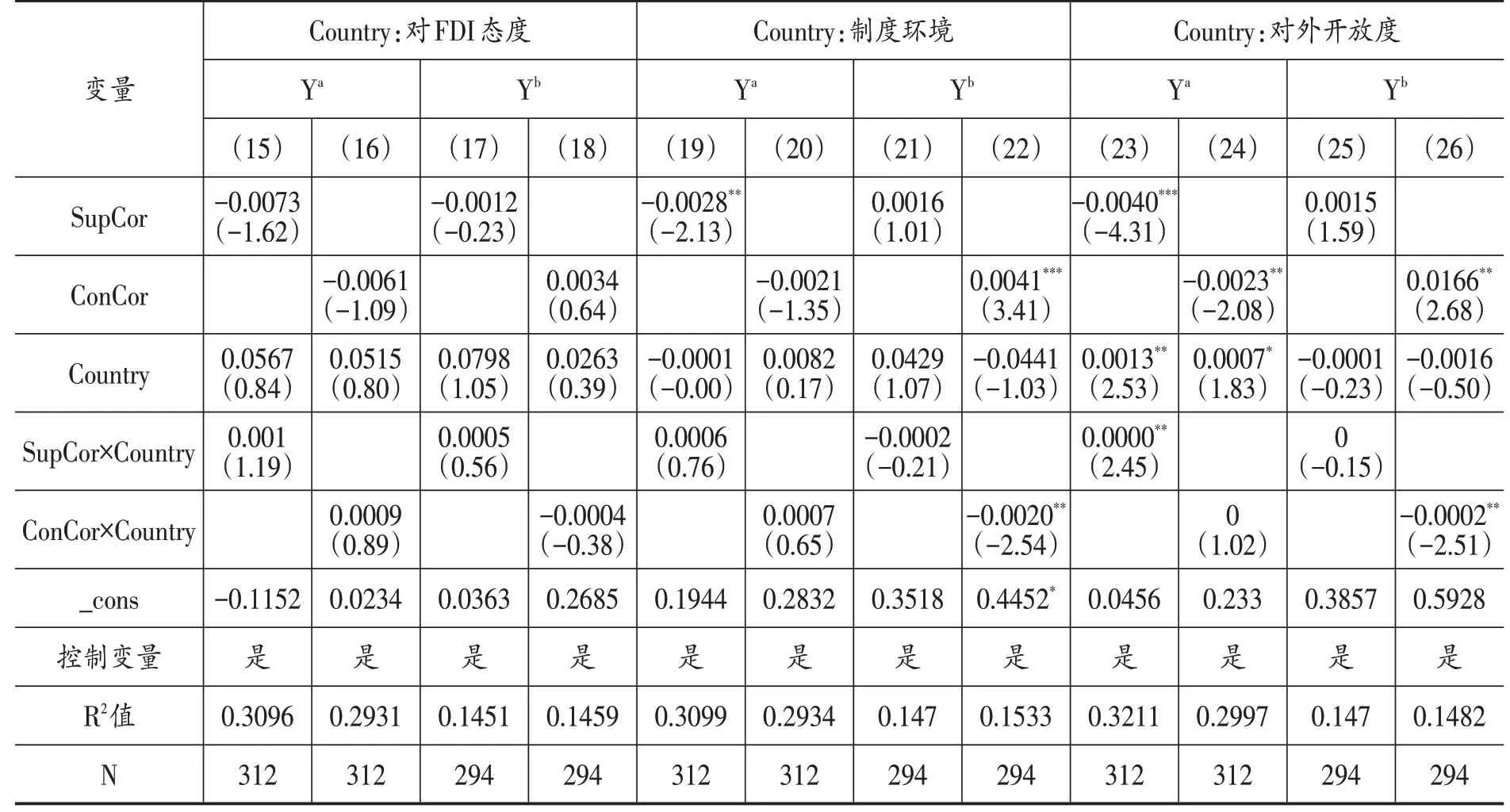

2.東道國營商環境對行業關聯度與跨國并購績效關系的調節作用

表9主要反映了東道國營商環境對行業關聯度與跨國并購績效關系的調節作用。模型(15)—(26)的結果表明,在已經順利完成跨國并購的情況下,東道國對FDI的態度并不能顯著影響企業并購后的績效,也不會對行業關聯度與跨國并購績效的關系起到調節作用。從模型(22)的結果看出,東道國的制度環境會負向影響消費關聯度與跨國并購績效的關系,說明若處于下游行業的企業作為主并方并購國外上游行業的企業,東道國的制度越完善,企業在整合過程中進行技術獲取、人員雇傭、引進設備等需要的流程更多,所背負的成本更高昂,不利于提升財務績效。模型(23)中,東道國的對外開放程度對供給關聯度與并購當年績效的關系起到正向調節作用。

表9 東道國營商環境對行業關聯度與跨國并購績效關系的調節作用

四、結論與啟示

利用2004、2009、2014年WIOD世界投入產出表構建國際間的行業關聯網絡,使用社會網絡分析法構建兩國間的供給矩陣和消費矩陣,并結合圖論中最短路徑算法,刻畫跨國并購雙方所在行業的供給和消費的最短距離,從而計算出行業的供給和消費關聯度。接著將行業關聯度數據匹配到2004—2018年的中國企業跨國并購的微觀數據中,進而研究了跨國并購雙方的行業關聯度對跨國并購成敗和并購績效的影響。研究發現,并購雙方所在行業之間較強的關聯度,會降低跨國并購成功率。并購行業關聯度較高的企業,企業績效雖然在并購完成當年會有所降低,但并購后一年,企業績效會顯著提升,這說明經過一年的整合和調整,行業關聯帶來的優勢才能展現出來。進一步地,考慮到并購結果會受到東道國對外商資本的態度和監管的影響,又引入東道國營商環境作為調節變量進行分析,發現東道國對FDI的態度以及制度環境可以正向調節行業供給關聯度對跨國并購成功率的影響,對外開放度則能夠同時促進行業供給和消費關聯度對跨國并購成功率的影響;而東道國的制度環境會負向影響消費關聯度與跨國并購績效的關系,對外開放程度可以正向調節供給關聯度與并購當年績效的關系。

基于上述結論,提出以下建議:首先,了解國家間行業關聯網絡情況,有利于企業跨國并購決策的合理制定。企業在選擇跨國并購的國家和行業時要重視企業在整個生產網絡中的地位和作用,從生產網絡的整體出發評估企業的跨國并購成功率和績效。其次,在全球化浪潮下,各國應結合經濟發展特征精準施策,引導企業積極融入全球價值鏈。行業相關度高的企業并購可以提高跨國并購的績效,所以各國應該通過制定政策合理引導資本的跨國流動,提高并購的自由度、多元化和價值最大化。同時,在制定實施企業層面的跨國并購戰略時,中國作為主并方應綜合考慮跨國并購雙方所在的行業內在聯系,以及東道國環境可能產生的影響。