工業化和城鎮化對代際職業流動的作用分析

李 萍 諶新民

一、問題提出及文獻述評

社會的職業流動性是衡量社會公平的重要指標,代際流動反映的是子輩相對于父輩社會地位的變動情況。代際流動性強表明代際之間經濟、社會地位、職業階層的相關性較弱,階層固化的力量弱。如果社會中個體的職業及其發展更多地取決于外生的市場環境因素和內生的個人能力因素,更少地受到其父母職業經歷和資源條件的影響,可以認為這個社會具有較高的機會公平程度。

目前代際流動問題的研究角度主要有兩類:衡量代際收入連續變量的變化,計算代際收入彈性;以職業、階層離散變量為衡量辦法,分析代際職業流動。首先,研究代際流動,采用收入為主要考察變量不可避免地產生終身收入偏差,因為只有單期或幾年的收入難以代表一個人的終身收入,個人收入在青年、中年和老年階段是有巨大差別的。鑒于職業與收入之間有較為密切的關系,且也能提供豐富的觀測值,本文采用職業變量來反映個人的社會地位,在總體上能夠減小早期收入和晚期收入的收入偏差。其次,對父母收入的回憶數據也可能帶有偏差。如果是父親當前的收入,則是拿處于職業生涯中后期收入與子女職業生涯早期收入比較,有失偏頗;如果采用回憶版的父親早年收入,那么回憶數據就難免帶有偏差。然而,對父親職業變量的回憶偏差則較小,受訪者不一定能夠知道或記得父親的收入,但基本能夠知道或回憶出父親的職業。并且職業基本上能夠反映個人的收入水平和社會階層(Abramitzky 等,2014;Mendolia 和Siminski,2016)。采用職業變遷作為研究代際流動的角度,理論而言結果偏差較小,較穩健。本文的研究主題正是代際職業流動。

自Blau 和Duncan(1967)、Featherman 等(1975)開始研究職業代際流動,已有大量研究分析父母與子女之間職業的關聯性(Carmichael,2000;Di Pietro 和Urwin,2003;Hellerstein 和Morrill,2011;Blanden,2013;Raitano 和Vona,2015),大多研究都認為父母職業經歷對子女職業選擇具有顯著正向影響,如果父母在某單位工作,子女被雇傭的可能性也較大(Bennedsen 等,2007;Kramarz 和Skans,2014;Corak 和Piraino,2011)。在中國的勞動力市場中也會出現這種情況:父母職業與子女職業間存在較強的相關性,二者處于同一層次勞動力市場的可能性較大,農村家庭中父母從事非農就業對子女從事非農工作有明顯的正向影響,城鎮家庭中子女職業會隨其職業生涯的發展逐步向父母職業“回歸”(邢春冰,2006;周興和張鵬,2014)。由于更好的家庭背景掌握著更優質的社會關系資源,進而影響了子女就業,所以官員及高級專業人才的子女會比普通家庭的子女更容易獲得晉升機會且更容易獲得起薪更高的職位(Walder 和Hu,2009;Li 等.,2012)。高度的代際關聯性意味著代際職業流動性低。

社會的代際職業流動在不同的時代背景表現各異。Long 和Ferrie(2013)基于英美兩國長期數據比較了兩國代際職業流動性變遷趨勢。主要結論是,從1880 年到1973 年,美國的代際職業流動性長期來看是下降的,與今天的美國或英國相比,1900年前的美國展現出異常高的社會流動性。1900 年左右的美國正是大量人口遷入、工業化起步的階段,代際流動非常劇烈。到了20 世紀尤其是下半葉之后,人口遷移逐漸穩定、工業化深入到一定階段,代際流動性也逐漸減小。謝宇團隊一系列的論文分析了代際職業關聯性的長期趨勢。Xie 和 Killewald(2013)采用不同于 Long 和Ferrie(2013)嚴格程度的數據和社會流動性的測量系數①Long 和 Ferrie(2013)采用的是離散模型的發生幾率比(作為代際關聯性系數)。Xie 和 Killewald(2013)補充采用了對數線性模型的回歸系數。,認為20 世紀美國的社會流動性下降主要是因為農民數量的減少,而工業化進程發展到成熟階段后,農民轉移到工業的上升幅度在下降,最終長期表現為流動性下降。由于新的研究(Song 等,2020)計算的代際職業等級關聯系數,從19 世紀50 年代的0.17 上升到如今的0.3,所以認為代際流動性從150 年的長期來看是大幅下降的,但是在控制了農民出生背景之后,現代社會流動性是較為穩定的。上述研究大多是側重于長期的歷史趨勢,研究采用的數據跨度是兩個世紀。這樣可以縱觀人類社會的長期流動趨勢,但會面臨長時間間隔的數據中農民占比劇烈減少的現實,計算各職業階層時發生幾率比的參照基數(農民)就會減少,系數偏差也較為明顯。如果是采用短期的時間跨度數據,面臨的局限性就相對較小。本文采用的樣本觀測對象出生在1960 年以后,大多是在1980 年之后就業,就業至本文使用的樣本最后調查期2015 年的時間跨度不到40 年,離散模型或對數線性模型計算代際關聯性系數的時候面臨的局限性相對較小。在中短期的時間跨度上,Hout(2018)指出美國工人的職業地位強烈反映了他們父母的職業地位。父母職業等級每上升1 個百分點,子女職業地位的中位數就上升0.5 個百分點。社會總體流動性下降是工業化推進的勞動力市場結構變化引起的,而不是代際關聯性引起的,代際關聯性并沒有發生太多變化。Benjamin 和Song(2017)認為美國在1969 年至2011 年間的職業代際流動性是在升高的。總之,從長期趨勢分析,職業的代際流動性是下降的,因為工業化初期需要大量農業人口轉移到非農職業就業,此時的社會流動無論是代際的還是代內的都是劇烈的。從短期跨度看,職業的代際流動性是不變或是上升的,因為工業化進程仍在前進,社會制度仍是朝著開放的方向調整。對于工業化大跨步前進只有幾十年的中國而言,研究職業代際流動性和關聯性問題適宜從中短期的角度出發。

在中國,職業流動的現象是明顯的,最具代表性和關注度的上層職業是體制內的政府機關、事業單位及大型壟斷國企的就業機會,最底層的職業是農民。這些職業由于工業化擴張導致職業結構調整,產生劇烈變動,農民職業在減少,非農職業在增加。中國的工業化進程中,代際職業流動有其自身特點:一是,層級效應較低。層級效應用于測量不同階層之間的社會距離或隔離程度,由于不同階層的距離不一樣,長距離流動與短距離流動的障礙是不一樣的。層級效應較低意味著父母的階層地位對子輩階層地位的影響較低。二是,城鄉之間的代際流動更為頻繁(Zhou 和Xie,2017)。中國大規模的城鄉人口流動主要是由勞動力流動引起的,農村剩余勞動力脫離父母的農業生產轉移到城鎮、非農產業就業,農村人口因此實現大范圍的代際職業變遷。雖然大多數農民子女走出農村后也很難成為頂層的社會精英,但大多進入產業工人、服務人員、辦事人員等職業,實現了大量的非農就業,與身為農民的父母相比實現了向上代際流動,這種階層短距離流動的累積同樣也會降低代際繼承性。中國代際關聯在各個時期都明顯存在,總體社會流動率是逐步提升的,社會開放性呈波浪式變化(李路路和朱斌,2015)。研究中國的代際職業變遷問題,無論從理論上還是社會實踐上都有重要意義。中國的勞動力遷移規模是龐大的,快速的工業化、城鎮化與市場化體制轉型緊密聯系在一起,工業化對勞動力市場的結構調整、城鎮化過程中農村人口的大規模遷移、勞動力市場化水平進一步提高、教育擴張和教育制度不斷調整,各種因素綜合影響了當前的職業結構,代際職業流動也在各階段有所變化。本文綜合認為:隨著城鎮化和工業化的擴張,父母對子女職業的影響力在減弱。越是城鎮化、工業化程度高的地方,父母對子女職業的影響力越小,職業代際流動性越高;城鎮化和工業化程度低的地方,父母的職業和教育條件對子女職業的影響越大。

二、工業化和城鎮化過程釋放更多推動代際流動上升的因素

工業化和城鎮化必然導致勞動力市場運行規則、教育資源的分配規則、就業機會和職業選擇的供給發生變化,諸多方面互相影響最終削弱了父母對子女職業的影響力度,提高了代際職業流動。

(一)教育資源擴張和分配不平等減弱,抑制了父母對子女教育和職業選擇的影響力

教育與代際流動性之間的關系存在兩面性:一方面,教育是個人在勞動力市場獲得優勢的主要途徑,教育資源擴張使個人能力不斷提高,獲得更多職業選擇的機會,教育擴張能夠促進職業的代際流動(Breen 等,2010;Pfeffer 和Hertel,2015),另一方面,雖然市場機制逐漸替代再分配權力機制成為資源分配的主要機制,但教育本身也是優勢階層家庭實現階層代際傳遞的工具(Ermisch 和 Gambetta,2010;Bukodi 和Goldthorpe,2013)。

我國的教育資源擴張和教育資源分配雙重作用于代際職業流動的。在20 世紀80年代初,社會的優勢階層是體制內就業人員,由于體制的庇護作用,存在大量的“接班”與“內部安排”,他們容易將職業地位優勢傳遞給子女。隨著勞動力市場的深化改革,逐漸弱化了傳統制度性的代際職業傳遞機制,原來的優勢階層若要保持代際職業地位優勢,必須通過投資子女的教育來實現。子女具有較高的受教育程度,才能容易保持其職業地位優勢。隨著職業技術的發展與科層組織的膨脹,社會對專業技術人員與辦事人員的需求增加,中國教育規模的擴張則為此提供了大量高素質勞動力。隨著工業企業增加與制造業訂單量上漲,企業對產業工人的需求大量增加,而中國大規模的農村勞動力涌向城鎮,為此提供了大量熟練的產業工人。目前,中國兒童凈入學率達到99.9%,初中階段毛入學率甚至達到了100%,義務教育在中國基本普及。始于1999 年的高校擴招,使中國高等教育快速進入大眾化時代,高等教育毛入學率從1978年的2.7%迅速增長到2019 年的45.7%。大學生數量快速增加,降低了高等教育的代際傳遞功能,使社會中上層的代際職業關聯性下降。誠然,中國的教育不平等境況仍然廣泛存在,教育不公平會循環加固社會階層差距。但中國教育系統的標準化與客觀化程度會使教育資源更易傾向于公平化發展。教育系統標準化和客觀化程度高的教育系統中,學生接受的教學內容和考核方式都容易實現統一,只要納入教育系統,學生得到的教育資源都是類似的,教育的公平性和透明度較高。統一招考意味著影響資源分配結果的更重要因素是個人的稟賦和努力程度,高階層父母的影響力受到一定程度抑制。在標準化和客觀化程度低的教育系統中,人才篩選和更高層次的教育資源分配無法形成統一和客觀的標準,更易傾向于多維評判標準和多元分配方式。不同層次、區域、機構的學校自行招考而非統一標準;各教育層次資源分配取決于地區、社區的經濟支持能力而非全國統籌。學生得到的教育資源受到家庭背景、社區環境的影響更大。中國的基礎教育系統是朝著標準化方向前進的,中考和高考都是標準化的統一考試,在很大程度上抑制了父母背景的作用(李路路等,2018)。教育不公平在優質教育資源方面變得更加明顯,如更好的私立中學、更高要求的國際學校等。但在主要的基礎教育方面,中國的教育系統是更加標準化和客觀化的。隨著教育擴張,教育機會平等程度提升,使得代際階層流動性變大。

中國過去40 多年的教育資源持續擴張讓個人有更多的人力資本,就業和職業選擇的空間更大,父母對子女職業的影響減弱,子女本身人力資本的影響力加大。基礎教育的標準化和客觀化為大部分子女提供了公平的教育資源,一定程度上抑制了父母對子女教育的影響,從而減少了父母對子女職業的影響。教育是影響個人就業和職業選擇的最重要的個體特征,教育資源不平等被削弱的結果就是個體在就業和職業選擇上有更多的平等性。

(二)工業化趨勢要求勞動力回報更追求經濟效益原則

工業化社會的一大特點是市場經濟逐步發展并走向成熟,在市場經濟條件下,效率優先決定了以能力和學歷給予勞動報酬的原則,勞動力市場的運作規則更注重經濟效益(Treiman,1970;Nee 和Cao,1999,2002;Maas 和Leeuwen,2016;Cilliers 和Fourie,2017)。改革初期,人們剛經歷過激烈的政治運動,社會階層被打亂。社會重新開始構建資源分配秩序,開始積累新的社會階層。市場化的工業生產追求經濟效益,市場報酬是依據勞動者的實際產出支付的。此時,勞動報酬更依靠勞動者的受教育水平、自身稟賦和努力程度等能夠最終提高經濟效益的因素,而非家庭背景等先天性因素(Gugushvili 等,2015、2019)。子女實際產出與父母經濟社會地位的關系隨著經濟發展水平的提高而減弱,工業化進程中的社會流動模式日趨公平。隨著中國工業化進程的推進,由自身努力形成的后致性因素會對個人的經濟地位和社會階層有更重要的影響,父母的條件對子女就業、經濟收入等的影響力會減弱。隨著中國的市場化改革進程的推進,社會階層長期處在高流動狀態。進入21 世紀之后,中國的勞動力流動障礙式微,城鎮化發展更加迅猛。大量勞動力從農村流向城鎮、從農業流向工業和服務業。在農業生產領域,父子的職業代際傳承性是很高的,追求經濟效益的原則在農業領域并不強烈。在工業生產領域,經濟績效原則非常明顯且強烈,流水線生產關系代替了田間人情關系,辦公室契約合作關系代替了鄉土團結情懷,績效成為收入分配的主要原則。當更多的人從農業轉移到工業和服務業,意味著追求經濟效益的原則滲透的范圍更廣。城鎮化和工業化的推進擴大了非農勞動力市場(Zhou 和Xie,2019)。勞動力配置更加注重效率,完善的勞動力市場能夠有效配置與個人能力相匹配的勞動回報,勞動報酬的分配趨于市場化,從而削弱了家庭社會地位對于個人經濟回報的影響,抑制了家庭背景在勞動力市場中的作用。

(三)職業供給范圍和渠道增多,提高了代際流動性

工業化發展會導致社會勞動分工結構持續、迅速變化和分化,并由此帶來勞動人口的重新配置。工業化的過程伴隨著大量新技術的應用,技術進步導致職業細分,不斷產生新工種和新崗位,這些新領域是父母未涉及過的領域,父母的資源不能干涉到這些新領域,從而減少了職業代際傳承的機會。新經濟業態中出現的自媒體、新科技企業等大多是年輕人創造和培育出來的新市場,父輩從未涉獵過的領域也就不存在新領域的代際傳承。新職業類型和供給機會吸納的子女就業,與父輩就業的傳統職業相比,是明顯的代際職業流動。此外,工業社會的技術發展會大量增加專業技術人員和產業工人,工業職業類型規模擴大,必然導致新一代勞動力流入的比例增加。市場經濟打破了體制內單位對職業機會的壟斷(陽義南,2018)。改革開放之前的中國,大部分的行業都存在國有企業壟斷,人們獲得好的職業機會并不容易。好的職業機會被壟斷在體制內,包括黨政機關、國有企業等。體制內就業存在明顯的代際傳遞性(Walder 和Hu,2009;韓雷等,2016;盧盛峰等,2015)。但是到了20 世紀90 年代,開始出現大量的私人部門,打破了原來的職業機會被體制內單位壟斷的局面。父母是否在體制內單位工作,對子女尋找私人部門工作機會的影響相對較小。勞動力市場中各種職業機會的供給增加,供給渠道多樣化,子女對父母的職業繼承性大大減弱。私人部門和公共部門的雇傭和報酬有不同的運作規則(Maczulskij,2013),在私人部門更追求前文所述的經濟效益原則;體制內單位作為勞動力市場的一種優質就業類型,由于“工作穩定、福利優厚”而備受追捧,體制內就業機會的代際流動性小會弱化底層勞動者向上流動的概率,即社會資本能促進子女向相鄰上級階層流動,但抑制了父母處于最低職業階層的子女的跨層級流動。政府部門、事業單位以及國有企業的招聘逐步強化對新入職者的學歷要求,同時實行全國性或地區性的統一公開考試,用考試的形式提高就業過程的公平性,體制內單位的代際職業繼承被大范圍打破,代際流動性提高。

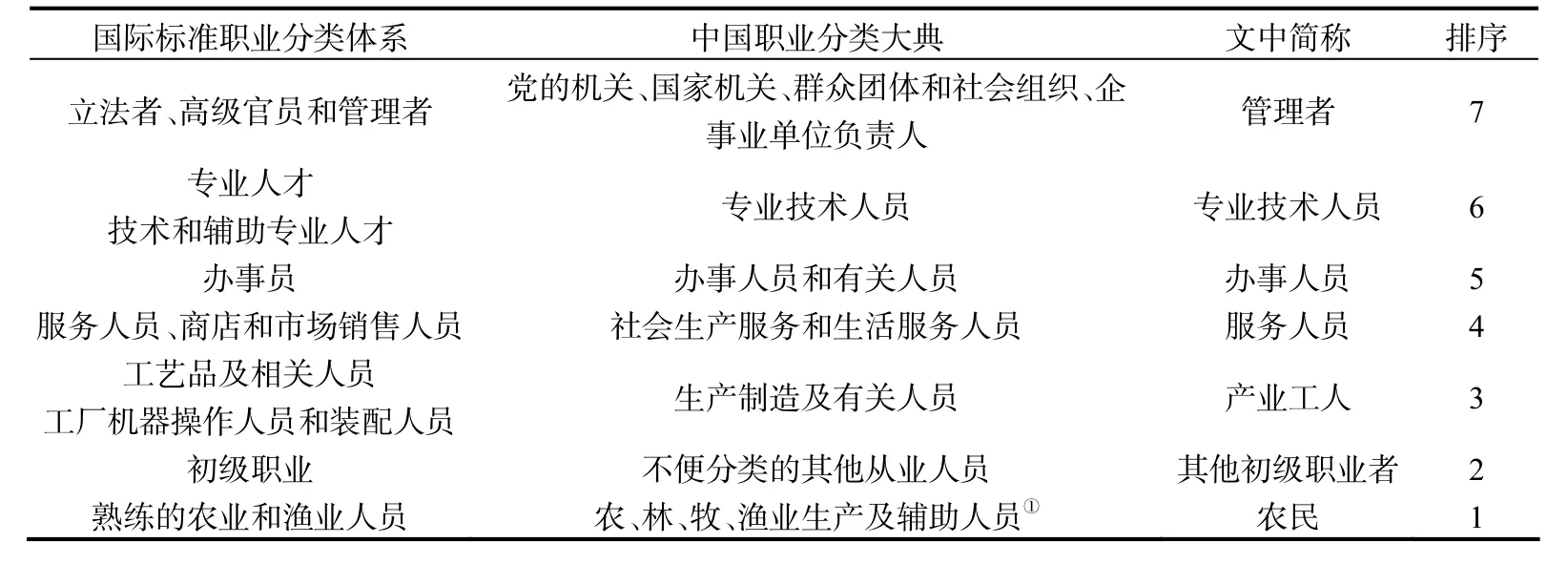

三、中國代際職業變遷的事實表現

本文選取中國綜合社會調查(Chinese General Social Survey,CGSS)2011 年、2012年、2013 年和2015 年的調查數據①中國綜合社會調查是中國全國性、綜合性、連續性的學術調查項目。到目前為止共進行了兩期,2003—2008年是CGSS 項目的第一期,共完成5 次年度調查。2010—2019 年是CGSS 項目的第二期,已完成5 次年度調查。本文采用的數據是第二期的調查數據,包含了2011 年、2012 年、2013 年和2015 年的數據。,合并后的數據作為實證分析數據。在CGSS 的調查中,包含被訪者的職業和個人信息、父母的職業和受教育情況,這些信息為本文考察子女與父之間的職業傳承與流動提供了非常好的數據支持。本文對CGSS 原始數據進行了以下處理:(1)將職業進行分類合并后排序;(2)本文分析重點是職業變遷,我們從中篩選了具有被調查者和父母的職業的樣本來分析子女和父母的代際職業流動。在論文后半部分的模型估計中,我們則刪除了個人特征及父母特征變量值缺失的觀測對象。(3)子女年齡限制在18 歲以上,出生年份限制在1960 年及以后,因此最終的總樣本包含了出生于1960—1997 年的群體,年齡在18~55 歲,這個年齡段包括了大部分就業者的年齡,樣本覆蓋了60 后、70 后、80 后和90 后四大出生群體,最年長的60 后出生群體的初次就業是在20 世紀80 年代,正是中國改革開放的起始年代。20 世紀80年代以前,中國職業階層的劃分與現在有所差異,在改革開放前的職業分層中都傾向于自我歸類的農民和工人階層,與后來的職業多樣化分布有明顯差異。為了便于對不同出生群體的職業代際流動進行比較分析,應該選取初次就業年份在20 世紀80 年代以后的樣本,減小測量偏差。(4)把父母的出生年份限制在1900—1980 年之間,以保證有效樣本。CGSS 采用國際標準職業分類體系(ISCO88)對職業進行編碼,使得數據具有國際可比性。出于研究需要,我們參照《中華人民共和國職業分類大典》對樣本數據的職業重新劃分為七個職業類型并排列等級。把被調查者和父母的職業信息缺失的樣本刪除,把軍人的樣本刪除。ISCO 與2015 年版的中國職業分類的對比情況如表1所示。

表1 職業分類對比

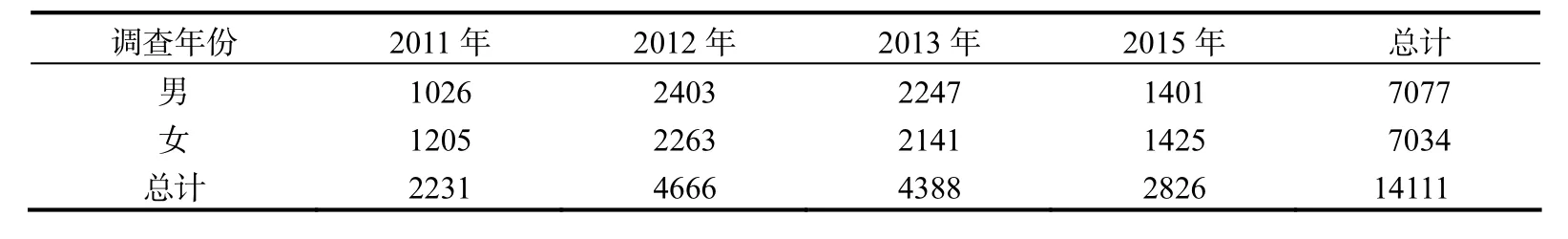

合并了多期的調查數據之后,樣本量是14111,兒子樣本為7077,女兒樣本為7034,性別構成基本平衡。各期調查的樣本量如表2 所示。

表2 樣本的調查年份構成(單位:人)

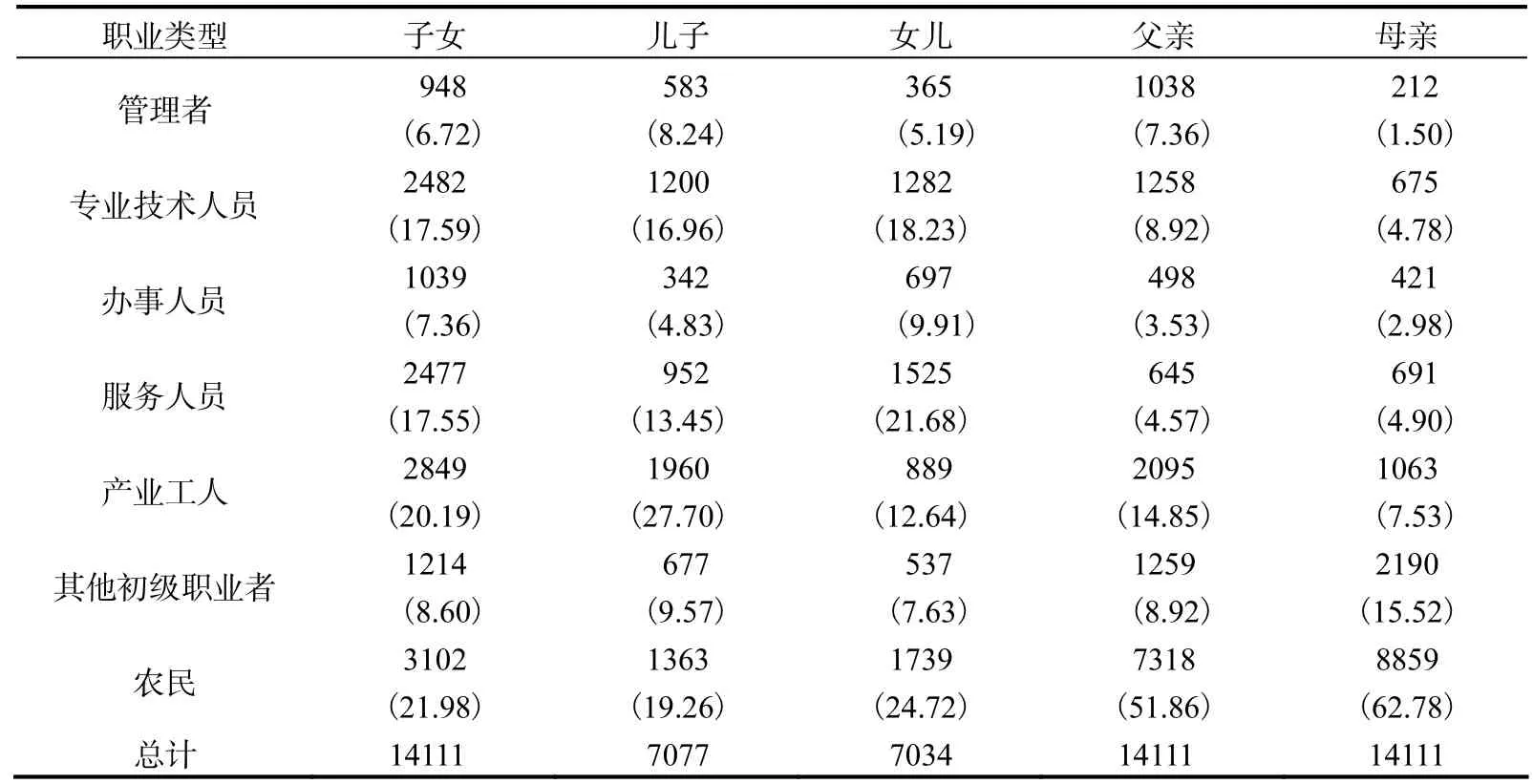

子女和父母的職業分布結構如表3 所示。子女的職業分布較為平衡,農民的觀測樣本量最大,占比22%;人數最少的是管理者,占比不到7%。兒子樣本中,成為管理者、產業工人和其他初級職業者的比例高于女兒,這三個職業類型是較多男性勞動者選擇的職業。兒子和女兒的兩個子樣本的職業分布也都比較均衡,不存在某種職業非常龐大的現象。但是父母的職業結構就出現嚴重的不均衡:父親和母親的樣本中,農民的觀測值占了52%和63%。大多數人的父親或母親(也有可能是父親和母親)是農民,出生在農民家庭的孩子比例很高。這種分布結構很符合20 世紀改革開放前的中國勞動力市場:大量的勞動力囿于農村,勞動力自由流動的機會被束縛,在農村的大規模工業生產尚未萌發時,農民是農村勞動力唯一的職業。在非農職業中,母親成為管理者(1.5%)、專業技術人員(4.8%)和產業工人(7.5%)的比例都比父親低很多,女性想要從事薪酬水平高和社會地位高的職業,難度相對更大。子女樣本中管理者的比例為6.72%,略低于父親的7.36%,可能的原因,一是,在“管理者”職業在中國的職業分類定義是“黨的機關、國家機關、群眾團體和社會組織、企事業單位負責人”,經過政府結構的優化調整之后,部門和團體的職能更加清晰,負責人的崗位減少;二是,可能很多人在回答父親的職業時記得父親是在體制內工作,具有一定職務等級,都歸類為管理者。但總體上看,子女和父親的管理者的比例相差不遠。父母與子女的農民占比有巨大的差距,正是中國工業化進程的體現。當勞動力市場的要素流動逐漸被激活,中國新一輪的工業化進程被啟動,大量人口從農村流出加速了城鎮化,非農產業大量的工業就業機會讓勞動力從農民流動到其他非農職業中。表現為:農民在子女的職業結構中占比大幅下降,降至不到父母的一半。代際職業結構從農業向非農業的變遷,伴隨著工業化過程一同行進,是無數勞動力從農村到城鎮的流動,是中國人口規模宏大的城鎮化過程。

表3 子女和父母的職業分布結構(單位:人,%)

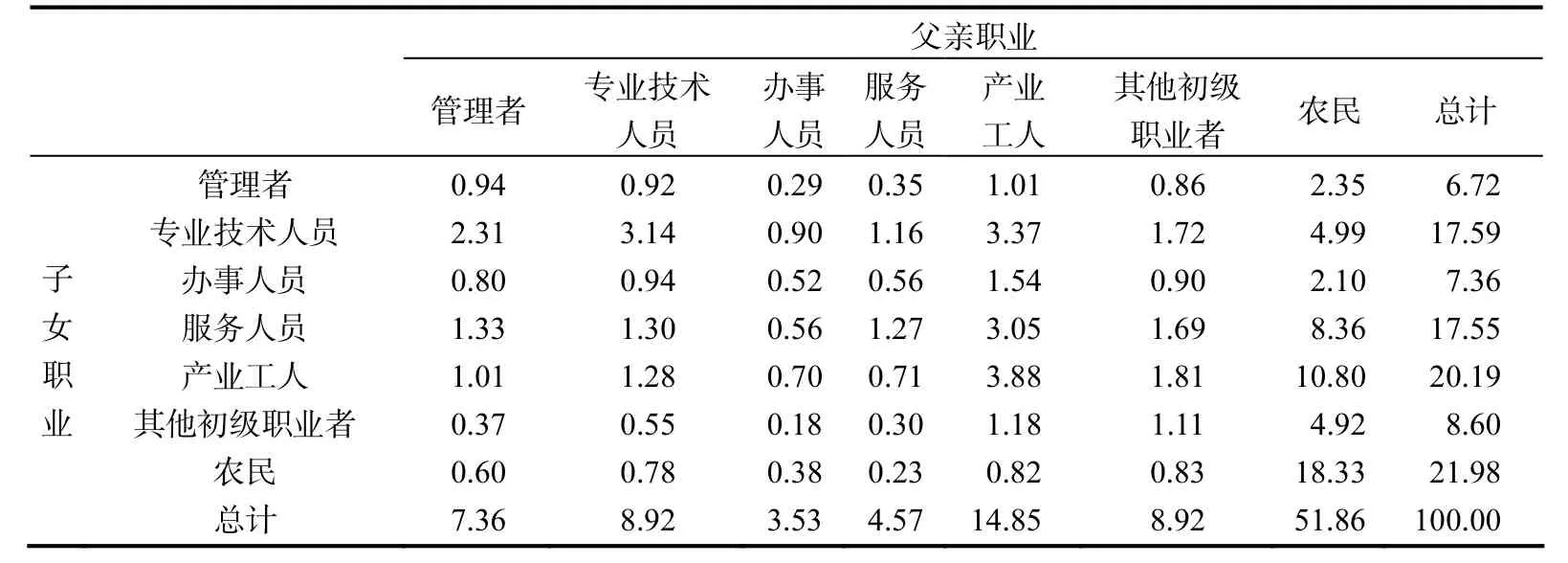

為了反映父母與子女職業的代際關聯性,人們通常考察兩者的交叉列聯表。以父親與子女的職業為例,如表4 的原始列聯表所示,列表示父親職業類別,行表示子女職業類別,每個單元格表示子女和父親相應職業的個人,占全部子女樣本數量的百分比。行與列的合計數分別表示子女和父親職業的邊緣分布。在原始列聯表中,兩者顯然是不相同的,如父親是專業技術人員的比例為8.92%,而子女的比例是17.59%,是父親占比的2 倍;子女是辦事人員的比例為7.36%,父親的這一比例是3.53%,父親是辦事人員的比例僅為子女比例的一半。而農民占比的差距就更為明顯,父親是農民的比例是子女比例的2 倍多。職業邊緣分布的這種代際差異,反映了工業化和城鎮化發展所導致的農業職業縮減、非農職業增多現象。

表4 子女與父母職業原始列聯表(單位:%)

代際職業變動的最終結果是兩種結構調整導致的綜合結果:一是工業化城鎮化擴張造成的整體結構調整,使得非農職業增加而農民減少,同時也增加了高社會層級職業的比例,減少了低社會層級職業的比例。二是代際之間的關聯性,使得子女在職業結構分布上具有一定的循環作用,出生于農民父親的家庭的子女,成為農民的比例遠高于成為其他職業從業者。出生于管理者和專業技術人員家庭的子女也比較可能成為管理者和專業技術人員,從事其他職業的比例會較低,這是代際關聯作用的表現。工業化形成的結構調整和代際關聯性形成的循環流動,綜合作用產生了子女職業結構分布的最終事實結果。

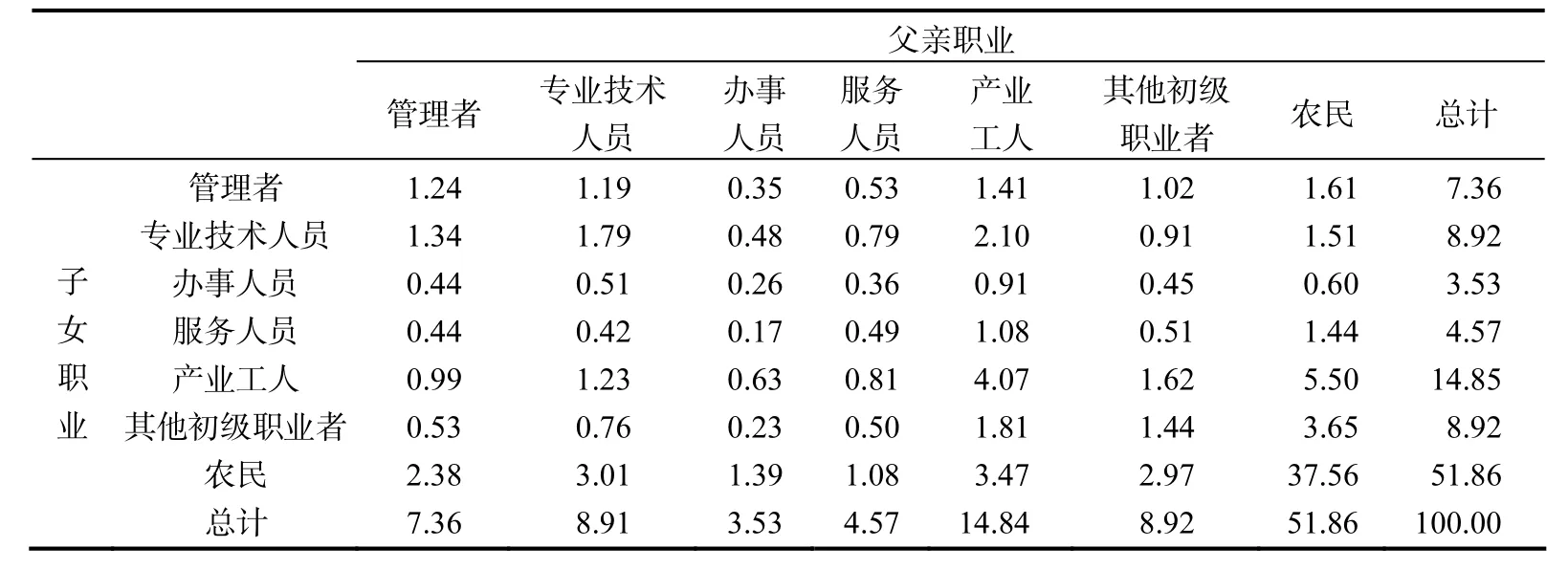

如果子女與父親的職業具有相同的邊緣分布,那么職業的代際分布具有怎樣的特征?假設不存在工業化帶來的職業結構的變動,子女的職業結構與父親完全一致,從管理者到農民,職業占比也分別為 7.36%、8.92%、3.53%、4.57%、14.85%、8.92%、51.86%,在此假設條件下子女的職業結構與現實結構之間的差異就能體現出工業化擴張的結構調整作用。本文借助Mosteller 的矩陣轉換方法,對現實結構列聯表進行標準化處理,得到假設沒有工業化和城鎮化作用的結構列聯表5。Mosteller 矩陣轉換改變了子女職業結構的邊緣分布,子女和父親具有相同的邊際概率分布,但沒有改變行與列之間的關聯性。比較Mosteller 矩陣轉換之后的假設條件列聯表和原始列聯表,兩者存在比較大的差異。子女和父親同為農民的人數比例為37.56%,比實際觀測值18.33%高很多,如果沒有工業化和城鎮化對非農職業的擴張,子女成為農民的概率都會比事實比例高。工業化擴張效應使得出身農民家庭的子女,成為非農職業的概率大大增加:產業工人的比例從假設的5.5%變成現實的10.8%;專業技術人才的比例從假設的1.51%變成現實的4.99%;服務人員的比例從假設的1.44%變成現實的8.36%。假設條件列聯表和現實列聯表之間的比率差異就是工業化擴張效應。Mosteller 矩陣轉換之后的列聯表反映的則是剔除了工業化擴張效應之后,子女與父親職業之間的代際關聯性,即循環流動的作用。工業化和城鎮化擴張使子女成為農民、其他初級職業者的比例大大縮減,專業技術人員、辦事人員和服務人員的比例大大增加。不同職業類型有不同的代際關聯性,在農業生產部門,代際繼承的作用表現更為明顯;而在非農業職業類型中,勞動力報酬更加追求經濟效益原則,代際職業關聯性會比農業部門低,代際流動性會更高。因此,職業分布結構的轉變最終也會改變社會總體的代際職業關聯性。

表5 Mosteller 矩陣轉換列聯表(單位:%)

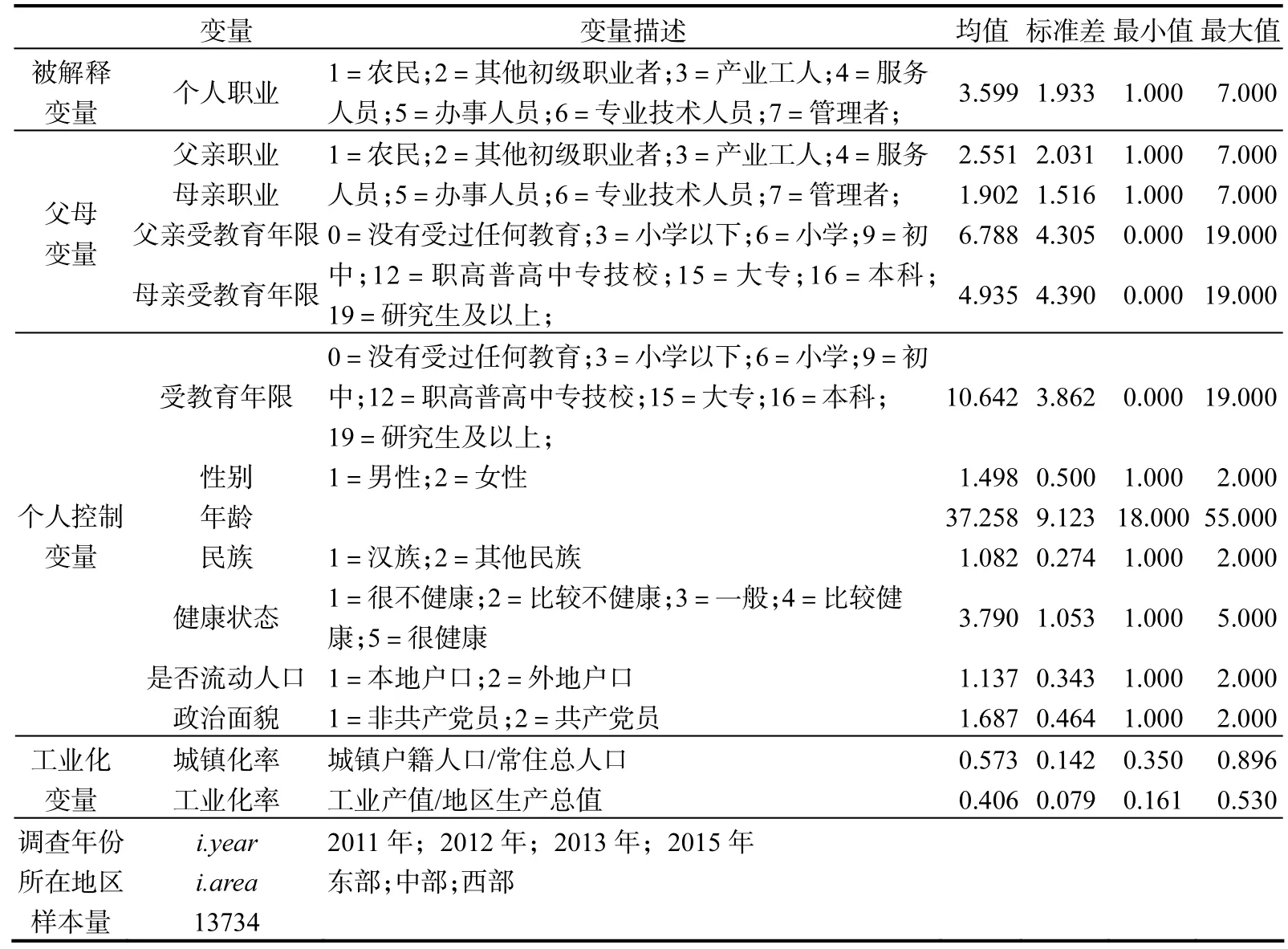

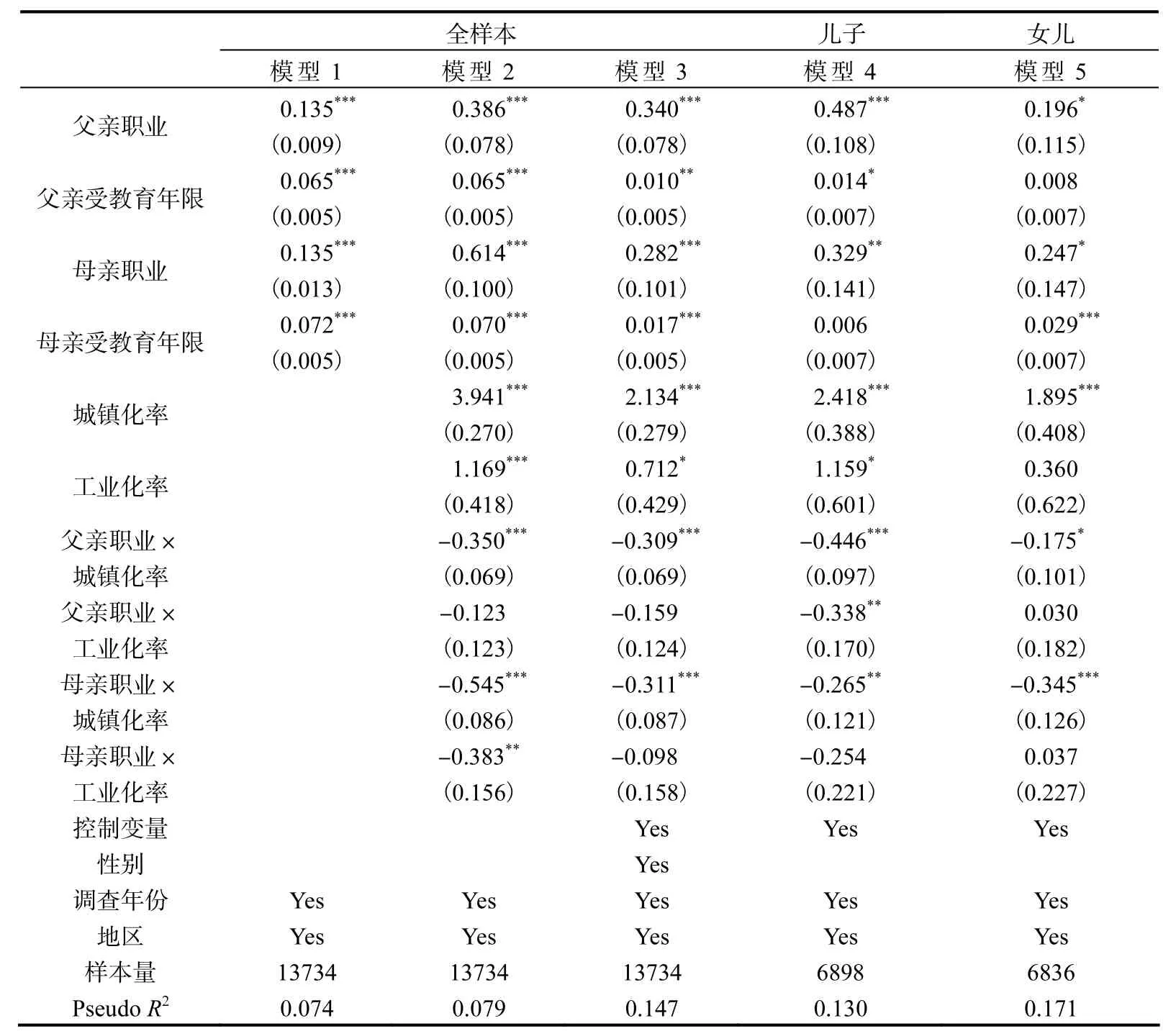

四、工業化擴張對代際職業流動的影響

為進一步驗證工業化和城鎮化進程對代際職業流動的影響,本文采用排序logit 分析來探究影響子女職業的影響因素。所使用的變量包括三類:父母變量、子女變量和工業化變量。(1)父母的職業和受教育年限是研究代際職業關聯性的關鍵變量。在個人的職業生涯初期,父母對子女的就業和職業發展都有重要影響(Bukodi 和Goldthorpe,2011;H?rk?nen 和Bihagen,2011;Manzoni 等,2014;Passaretta 等,2018)。一是,父母的社會地位對子女教育獲得有重要作用,父母的教育期望、文化素養等都會通過言傳身教傳遞給子女,增加了擁有良好家庭背景的子女未來獲得較高社會地位的可能。用父母的受教育年限能夠很好體現該因素。二是,父母的社會資本、家庭的社會關系會影響子女的工作機會(Magruder,2010;Mastekaasa,2011),父母通過向子女提供工作信息、社會關系,使得子女獲得勞動市場的就業優勢。用核心變量父母的職業能夠較全面且穩定地代表父母所擁有的社會資本、收入等資源條件。(2)城鎮化率和工業化率表示子女所處的工業化背景。用所在省份的城鎮人口所占比重表示城鎮化率,用所在省份工業產值占地區生產總值的比重表示工業化率。(3)影響個人就業的不僅有父母職業和父母教育這類先賦性因素,還有個人的稟賦特征。本文加入了個人的受教育年限、性別、年齡、民族、政治面貌、健康狀態、是否流動人口①中國在2014 年7 月《關于進一步推進戶籍制度改革的意見》中取消了“農業”和“非農業”的戶口劃分,所有公民的戶口均統一登記為居民戶口。農村勞動力流向城鎮,產生了大量農業轉移人口。農業轉移人口戶籍所在地為農村,但是在城鎮從事非農工作,戶籍為農業與否并不影響其就業機會和職業選擇。本文沒有使用戶口是否為農業戶口這一變量,而是采用了戶籍是當地戶籍還是異地戶籍,異地戶籍是指人們遷移到其他地方居住或就業。戶籍是當地或是異地,更能體現出當前中國社會的戶籍特點。戶籍是農業或非農業不是影響人們獲取本地社會公共服務的因素,而本地戶籍和異地戶籍卻是獲取本地社會公共服務的關鍵。等變量作為個體特征變量,變量如表6 所列。

表6 主要變量的定義與描述說明

許多文獻采用子女和父親職業比較的方式反映代際職業流動,如果子女的職業階層比父親高(低)就是向上(下)流動,如果子女的職業階層與父親一樣則是保持或繼承,用向上、向下流動和保持作為被解釋變量進行多項選擇模型的回歸。中國的父母數據中存在大量農民,在CGSS 這個合成樣本中,就有51.86%的父親和62.78%的母親是農民,子女與父親的流動相比,大概率是向上流動,而很少向下流動,各組的樣本量會差異巨大。為避免各選項的獨立不相關(Independence of Irrelevant Alternatives,IIA)約束,本文采用排序logit 模型估計子女和父母之間的職業關聯性。回歸結果如表7所示。

表7 排序logit 的回歸結果

本文首先在模型1 中反映了父母職業、父母受教育年限對子女職業階層都有正向顯著影響。這與我們一般的理論是匹配的:父母有好的職業階層、好的受教育水平會對子女的職業產生正向溢出。在后續模型中加入工業化變量和個人控制變量后,父母職業變量的回歸系數沒有本質變化,可以認為代際職業關聯性的正向作用是穩健的。在模型2 中,加入了城鎮化率和工業化率表示個人所處的工業化進程背景,結果顯示城鎮化水平和工業化水平較高的背景中,個人從事高階層職業的可能性更大。工業化進程使得更多的勞動力離開農業和其他初級職業,進入到專業技術人員、產業工人等職業中,跟前文的結構列聯表分析是一致的。模型2 還加入了父母職業與城鎮化率的交互變量、父母職業與工業化率的交互變量,以觀測在不同的工業化進程背景下,代際職業關聯性有何變化。父母職業和工業化率、城鎮化率的交互項回歸系數都為負值,說明隨著工業化率和城鎮化率的提高,父母職業對子女職業的影響將會被削弱。在工業化進程越發達的地方,父母職業的影響力越弱。模型2 的交互項結果能夠驗證前文的理論分析:工業化和城鎮化的推進,會讓父母的影響受到抑制。

模型3 是加入了個人特征的控制變量后的結果。已有研究(Chen 等,2013;Schwenkenberg,2014)表明兒子和女兒的代際流動性是有差異的。因此本文分兒子和女兒兩個子樣本,模型4 是兒子子樣本,模型5 是女兒子樣本。父母職業的影響力在兒子和女兒身上有明顯的差異。比較模型3、模型4、模型5,父母職業對兒子職業的影響力最大,對女兒職業的影響力較弱。模型3、模型4、模型5 的工業化率的系數結果有差別,在女兒樣本中工業化率的作用并不顯著,這與工業化進程中性別差異有關:提高工業化程度表現最明顯的是產業工人增加。從表3 中樣本的結構可看出,這個職業中更多的是男性,子輩產業工人的男性占了近70%,女性約30%;父輩產業工人的男性占了66%,女性占比34%。男性的產業工人更多,工業化程度高低的影響更容易體現出來。在女性樣本中,從事服務業的比重會更大一些,產業工人的比重會更小,工業化率的作用并沒有明顯體現。所以在模型3、模型4 和模型5 中,工業化率的主影響效應在兒子樣本中顯著,而女兒樣本不能證實;父親職業與工業化率的交互效應,在兒子樣本中顯著,在女兒樣本中不能證實,也導致全樣本中效果不能體現。父輩樣本中,母親從事產業工人的比例也遠低于父親,母親職業與工業化率的交互作用無論在兒子還是女兒樣本中都未能體現。但城鎮化率代表的是另一層面的含義:大量人口從農村遷向城鎮,不僅是滿足產業工人的勞動力需求,還有服務人員、辦事人員的用人需求,是綜合所有男性和女性的職業變遷結果。所以城鎮化率、父母職業與城鎮化率的交互項無論在兒子還是在女兒樣本中,都能夠表現出顯著的影響關系:在城鎮化程度更高的情況下,子女職業層級會提高;父母職業的影響作用會降低(交互作用為負值)。此外,回歸結果還有一些有意思的差異:父親受教育水平對總樣本和兒子樣本的職業都有顯著的正向影響,但是在女兒子樣本中卻沒有證明這一影響;母親的受教育水平在總樣本和女兒樣本中都有非常顯著的正值系數,但在兒子樣本中卻不能證實其影響力。

本文還對子女職業等級做了線性回歸模型,同樣加入了上述的交互項和控制變量,得到父親職業的系數為0.213,母親職業的系數為0.255。與Hout(2018)用美國1994—2016 年的數據計算得到的0.5 個百分點的系數有數值差異,但結論是一樣的:無論是在美國還是在中國,父母與子女的代際關聯性都很顯著。總體而言,在排序logit 的回歸結果中,可以驗證父母職業對子女職業有顯著影響,職業的代際關聯性確確實實存在。工業化和城鎮化對個人的職業階層有顯著影響,生產的市場化趨勢讓更多的人離開農業和其他初級職業,進入更高階層的職業中,社會整體的職業結構在調整,而城鎮化率對父母職業的影響力有一定的抑制作用。

統計學中常用誤差減少比例(Proportional Reduction of Error,PRE)來衡量兩個變量之間的相關性。Seiler 和Jann(2019)用基于誤差減少比例的M 指數表示代際職業關聯性,并對謝宇等人的研究使用該方法進行驗證。基本思路是:加入父母特征變量的前后模型差異為父母對子女職業等級的影響力,影響力越強表示代際關聯性越大,代際職業流動性越小。采用上述比較回歸系數來分析職業的代際關聯性是一種常用方法。本文的另一種思路是使用預測誤差減少比例的絕對值(Absolute Proportional Reduction of Error,APRE)來計算父母特征變量對子女從事職業的影響力,即代際關聯性。在不加入父母特征變量時,對子女職業預測所產生的誤差為 E0,在加入了父母特征變量之后,職業預測所產生的誤差是 E1。兩者之間的差異比率可以視為父母特征變量對子女從事職業的影響力度,父母影響力度越大,說明代際流動性越低。因此,代際關聯性系數為:

本文使用信息熵值的大小來度量預測結果的好壞:包含的信息越多,意味著模型對預測個人職業信息越有用。加入父母特征變量前和后的模型之間信息熵的差異,就是模型對預測個人職業概率的有用性差異。加入父母特征變量前后的模型差異被視為父母對預測個人職業概率的解釋力度。我們首先用上面的排序logit 模型3 去預測子女的職業概率,得到每個觀測對象從事7 類職業的預測概率。以預測概率為信息,計算每個個人的預測信息熵 entropyij:

熵值 entropyij越大表示該預測結果包含的信息量越小,則該預測結果對個人職業的預測結果的誤差E 就越大。反之,熵值越小表示該預測結果包含的信息量越大,該預測結果就更為有用。計算個人預測職業的信息熵等于每種職業的預測概率和預測結果所包含的信息量的乘積。而從事某個職業的信息量一般跟其不確定性有關,如某個人預測結果顯示其從事管理者的職業概率為0.9,則對于解釋個人職業不確定性的信息量log(1/0.9)就很小。當某個個人i 從事職業j 的預測概率為 pij時,其不確定性為log(1/ pij)。我們用這種不確定性表示預測結果所包含的信息量。

在不加入父母特征變量的回歸模型中,用各職業的預測概率計算得到的個人信息熵為模型誤差與其呈相反關系,為加入了父母特征變量之后的回歸模型得到的熵值為 entropyij1,模型誤差為前后兩個模型之間的誤差比例用來表示父母特征變量對子女職業的影響力,即代際關聯性,其系數為:

可以計算某個群體的誤差比例均值(Mean of APRE),得到該群體的代際關聯性均值。

本文用誤差比例均值(即代際關聯性系數)APRE 來分析代際關聯性系數在各個省份之間的差異,從空間維度探究代際流動性與工業化城鎮化的關系。然后,按照出生年份計算各年份出生群體的APRE 值,從時間維度探究隨著改革深化代際職業流動的變化趨勢。

(一)空間維度的差異

以調查當年全國的平均水平為界,把各地的城鎮化率和工業化率分為高城鎮化和低城鎮化兩種水平、高工業化和低工業化兩種水平,以此來分析比較代際關聯性差異。處在高城鎮化的背景下的個人,父母對子女的職業影響力雖然比較大,(代際關聯系數均值為2.645),但低于處在低城鎮化背景下的群體的代際關聯系數(3.441)。高工業化水平的群體的代際關聯系數為2.101,也比低工業化群體的代際關聯系數(3.68)低。與前文回歸模型中交互項回歸系數的結果表達意義相同:在工業化和城鎮化程度低的地方,父母的職業、受教育水平等更能通過教育、機會尋租、信息便利等方式作用于子女的職業,保持較高的代際關聯性,減少了職業代際流動。

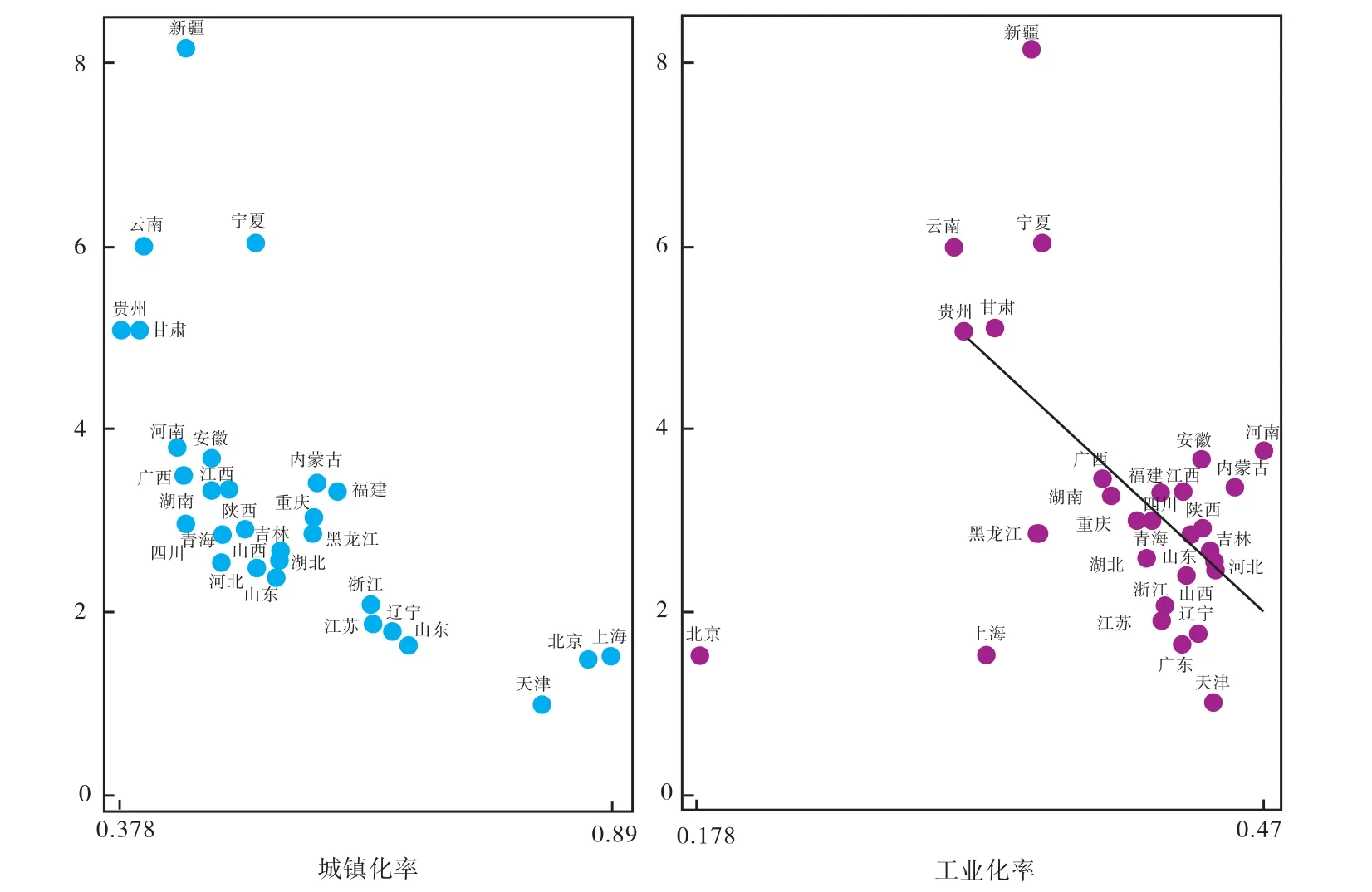

從地理位置上看,城鎮化率和工業化率先從中國的東部地區開始,其工業化進程更加深入,市場化程度更高。勞動力市場的資源配置更加注重經濟效益,快速經濟發展和技術迭代要求有大量的勞動力流動,包括地域的和行業的、代際之間和代內的,大量多維度的勞動力流動才能夠滿足生產和發展所需的要素供給。圖1 左右兩圖分別用代際關聯性系數(APRE)與2011 年、2012 年、2013 年、2015 年四個調查年份的城鎮化率、工業化率均值進行比較,兩圖的散點都有向右下傾斜的分布趨勢。從地域上看,APRE 值低的地方大多是東部沿海區域,它們的城鎮化率和工業化率更高。尤其是城鎮化率的分布趨勢明顯地與代際關聯性的分布趨勢相反。東部沿海地區的經濟發展創造了大量新經濟、新就業機會,技術發展細分了各種職業,出現新領域和新職業,而在新領域繼承性是很低的。父母資源的影響力在新職業領域內發揮作用更小。勞動力市場中的非農職業總體被擴大了,而擴大的新領域部分,是父母干涉力度小的領域,最終減弱了總體勞動力市場的職業代際傳承。

圖1 1961—1997年的代際關聯性(APRE值)與城鎮化率、工業化率的對比

(二)時間維度的變遷

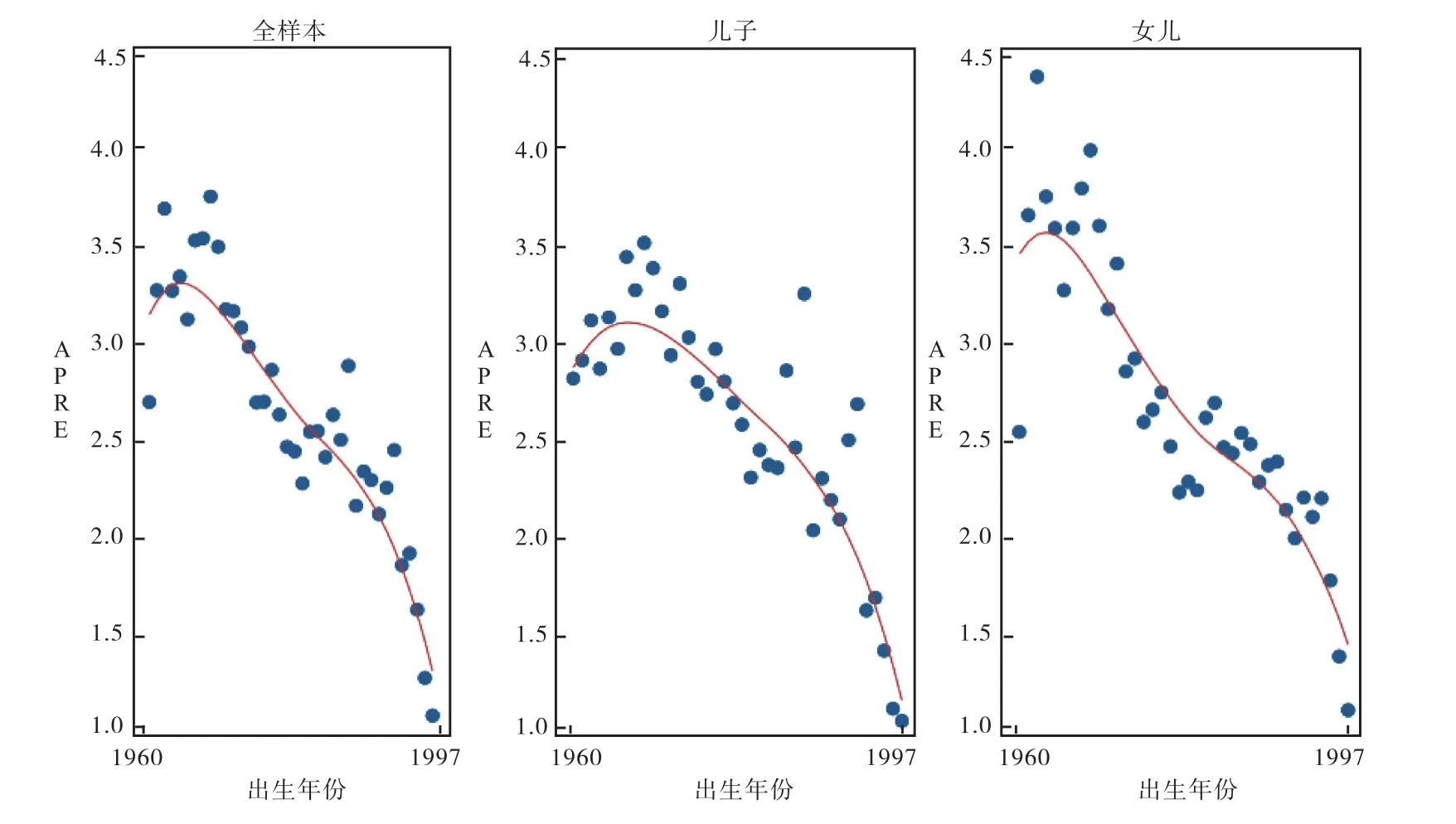

不同出生年代的群體在就業時,選擇職業受到父母影響的程度也不同。按照出生年代我們把所有樣本分為60 后、70 后、80 后和90 后四個出生群體,平均的代際關聯系數分別為3.39、2.85、2.47 和2.1。隨著工業化進程的推進,子女職業受父母影響的情況漸少漸弱。60 后群體的職業受到父母影響最大,60 年代出生的人首次就業是在80年代,此時的中國市場經濟才剛剛起步,市場的開放程度沒有那么高,個人的能力稟賦在勞動力市場的擇業就業中的作用受到限制。在改革開放初期,出現了一些零散的非公有制就業機會,但規模不大,且并不存在勞動力可以自由流動的市場環境,個人很難在有限的非公有制組織中實現自由就業。而在原有的公有制系統中的就業機會分配很大程度上依賴于系統內部人員的決策。家庭背景在個人就業和職業發展方面起到了很大的作用。父母可以依據自己職業的資源條件和社會地位,為子女提供更優質的就業機會。在公有制組織就業機會分配制的情況下,父母職業及其他家庭背景因素是子女分配到體制內工作的關鍵。工業化起步階段,非公有制經濟創造的就業崗位有限;城鎮化尚未開始階段,勞動力要素自由流動困難,父母職業及其他家庭背景對個人職業的影響是最大的。

隨著教育政策的撥亂反正,教育的重要性成為全民共識。市場在人力資本配置和定價過程中日益發揮主導作用,導致自身受教育水平對職業獲取的正面影響持續快速擴大。從20 世紀90 年代開始,大多數大學畢業生就業開始從國家分配轉向自主擇業,非公有制經濟發展迅速創造了大量的新職業和就業機會,農村勞動力到城鎮的就業和居住制度放松,規模龐大的勞動力城鄉流動標志著勞動力市場進一步自由化。70 后群體在就業時面臨趨向自由化的勞動力市場,人力資本和家庭背景同時發揮著作用。改革開放之后逐漸破除限制勞動力發展和流動的制度,恢復高考制度、允許自由就業、發展非公有制就業崗位,個人選擇職業的空間變大,職業的代際關聯性是在減弱的。70后群體的代際關聯系數已經明顯低于60 后群體。許多出身農村家庭的子女到城鎮就業,加入產業工人、辦事人員和自由職業者的隊伍中,實現了大規模的代際職業變遷,代際關聯性下降。

80 后群體在1986 年《義務教育法》施行后接受教育,大多是進入21 世紀后開始工作。首先,教育擴張使80 后和90 后群體受教育水平大大提高,個體人力資本水平提高對就業機會和職業選擇具有重要影響。在教育擴張過程中,農村和城鎮居民的教育收益率都在上升(趙西亮,2017)。人力資本的價值得到了市場回報認可。受教育程度高的群體的代際關聯性更低,較高的人力資本水平使其選擇職業的自由度加大。大學擴招提高了大學生在總人口中的比例,提高了社會整體的代際流動性。教育對職業選擇、晉升的影響更為明顯,社會關系網的回報變弱、社會資本帶來的收入效應減小,與此同時,信息資源帶來的收入卻在增加。其次,隨著信息化的推廣,越來越多的80 后和90 后在勞動力市場中獲得就業機會不是依靠父母關系,父母的資源條件也難以輻射到信息化的寬廣范圍。新生代勞動力的成長伴隨電腦和互聯網普及的過程,職業信息獲取更多采用現代信息手段,很大程度上替代了父輩的人情關系網提供的信息。年輕勞動力的職業選擇更加注重個性發展和自我實現,很多年輕人不再單一追求穩定的體制內職業生涯發展路徑,與父輩的職業發展觀念有明顯區別。

中國高速的經濟增長創造了大量新的就業崗位和新的職業,大多出現在私人部門中,私人部門的經濟規模和就業人數在整個國民經濟中所占比例提高。私人部門追求經濟效益的特點更明顯,更加傾向于勞動力回報的市場化原則,注重個人帶來的實際效益而非其家庭背景,人力資本的價值更能被體現。即使在黨政機關單位、大型國企等體制內部門,勞動力市場的運行規則也在悄然改變,更加透明和注重效率。公務員考試的統一標準、銀行國企招聘的客觀化公開化、事業單位的開放招聘,都是在強調個人能力,盡量弱化上層精英階層和體制內父母的影響力。在圖2 中,代際關聯系數從左側1960 年開始往右側1997 年向下傾斜,無論總樣本,還是兒子、女兒的子樣本,這個趨勢都非常明顯。此結果與陽義南和連玉君(2015)等的研究結果類似。縱觀過去40 年的工業化和城鎮化歷程,市場化水平提高,受教育、制度等因素的作用使得個人自身能力對職業的影響更大,父母的影響在不斷弱化,代際職業流動更加明顯。

圖2 1961—1997年的APRE值

(三)不同受教育水平和收入表現出的異質性

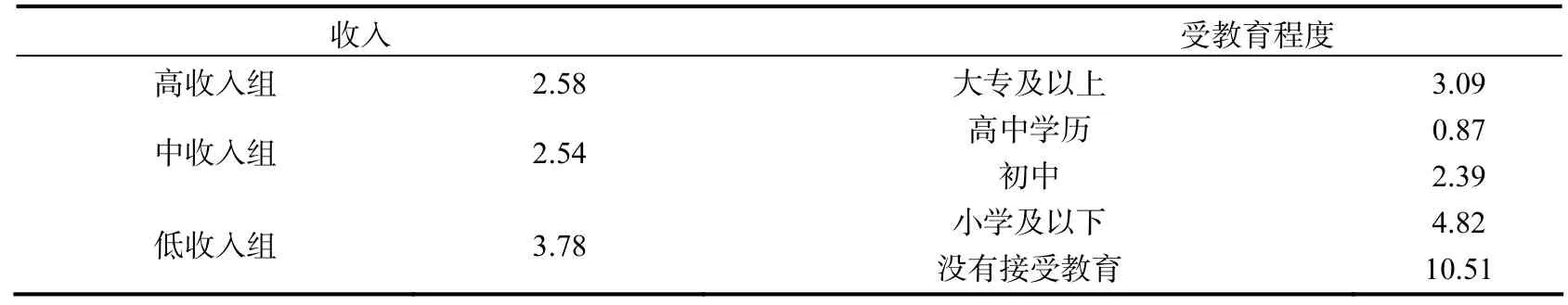

從理論上看,影響個人從事某個職業的原因有很多,最重要因素是教育(Ruiz,2016)。教育是勞動經濟學中常用的關鍵變量。父母的職業和教育所反映的社會資本和物質資本是通過三種作用到達個人的:一是,從態度和行為等方面影響個人的選擇和行為方式;二是,通過人力資本投資改變子女的人力資本水平,從而擁有更多的職業選擇能力;三是,通過在勞動力市場的尋租行為直接提供給子女更高薪水或更好條件的職位。表8 計算不同受教育程度的子女的代際職業關聯系數,從“沒有接受過教育”到“高中學歷”組別的代際關聯性是不斷減小的,但是在“大專及以上”學歷的子女中,代際關聯系數又突然增大。在前四種教育水平中,教育水平越高,個人在勞動力市場中獲得非農職業、獲得好的就業機會的可能性就越大,自身的人力資源因素更加起作用。父母通過機會尋租來實現對子女代際影響的力度減小,父母對子女職業的影響力是隨著學歷層級升高而降低的。把所有的子女樣本分為高中低三個收入階層①采用的變量為上一年個人全年收入,分為高中低三個收入層。低收入層為年收入低于10000 元,占比25.42%;中等收入組為年收入在10001 元至60000 元,占比59.05%;高等收入組為年收入大于60000 元,占比15.53%。,中高收入階層的代際關聯系數接近,為2.5,但低收入階層的代際關聯系數明顯更高,為3.78。父母對子女職業的影響力在低收入階層中最大,與學歷階層的代際關聯性相對應。在最低學歷的小學及以下、沒有受過教育的兩個群體中,父母的影響力是最大的。但是到了“大專及以上”階段的子女中,父母的影響力主要是通過教育資源發生作用。教育具有明顯的代際關聯性,尤其是在頂層和優質的教育資源(Florencia,2018、2011),最頂層的教育資源往往導致好的職業成就(Zimmerman,2019)。受到了更好教育的子女,在勞動力市場中的競爭能力加強,優質人力資本為其選擇職業提供了有利條件。市場機制強化追求經濟效益原則的同時,還會帶來新的不平等效應。在非基礎教育資源方面,父母所擁有經濟資源和社會資源會物化成新的影響因素,昂貴的學區房、私立學校高費用、優質中小學的擇校費或贊助費、海外留學的費用等,父母擁有更好的經濟條件就能夠給子女提供更好的受教育資源,讓子女在求學階段存在教育資源差距,從而最終影響子女的職業獲取能力。中國的教育資源分配在主要的大眾的基礎教育領域趨于公平客觀,在頂層的精英的教育領域表現為更集中固化。所以總體表現為:子女不具有大學學歷的群體,父母的影響力是隨著學歷升高而減弱的,市場機制發揮的作用越來越大。但在具有大學學歷的子女群體中,父母對子女職業的影響力反而是很大的,因為高學歷階層的勞動力市場競爭很倚重優質教育資源的獲取,父母的職業和受教育水平都會影響子女的受教育水平,從而影響其職業選擇。

表8 不同收入和受教育群體的代際職業關聯性

五、子女職業差異和父母影響力差異比較

為進一步驗證工業化和城鎮化不同水平下,父母對子女職業的影響力的差異,本文將樣本分成高工業化和低工業化兩個子樣本(與調查年份的全國平均水平比較),分別作排序logit 回歸,以觀察父母職業的代際關聯系數大小的差異。同樣,把樣本分成高城鎮化和低城鎮化兩個子樣本,比較父母對子女職業的影響力差異。估計結果如表9 所示。在模型6、模型7 中,父親職業的回歸系數從0.105 減至0.091,父親職業對子女職業的影響系數顯著減弱了。母親職業的回歸系數也從0.055 減至0.045,母親職業對子女職業的影響力依然非常顯著,但影響力也下降了。父母職業對子女職業的回歸系數曾被許多文獻用來表示代際職業的關聯性,如今回歸結果中該系數的變化說明一點:城鎮化水平高的地方,父母職業的影響力在下降。子承父業仍在同一職業階層的可能性在降低。

表9 分組排序logit 回歸結果

模型8、模型9 是工業化程度低和工業化程度高兩個子樣本的回歸結果,父親職業的回歸系數從0.109 減至0.093,父親職業的影響力是在下降的。但是母親職業的影響力卻有微幅上升,與父親職業的作用表現相反,與模型6、模型7 中的系數變化方向也不相符。出現這種回歸結果可能的原因是:模型6、模型7 的樣本量大體相當,樣本職業分布結構與總樣本較為類似,得到的結果很穩健,系數值和顯著性與前面的總樣本結果類似。但是模型8、模型9 的樣本量差別較大,模型9 的樣本量是模型8 樣本量的近3 倍。有可能是樣本量的巨大差異導致了模型8、模型9 母親職業的系數結果不穩健。但盡管如此,母親職業的系數值只是略高一點,差別不是很大,并不影響本文堅持的觀點:工業化和城鎮化發展水平越高,父母職業對子女職業的影響力越弱。

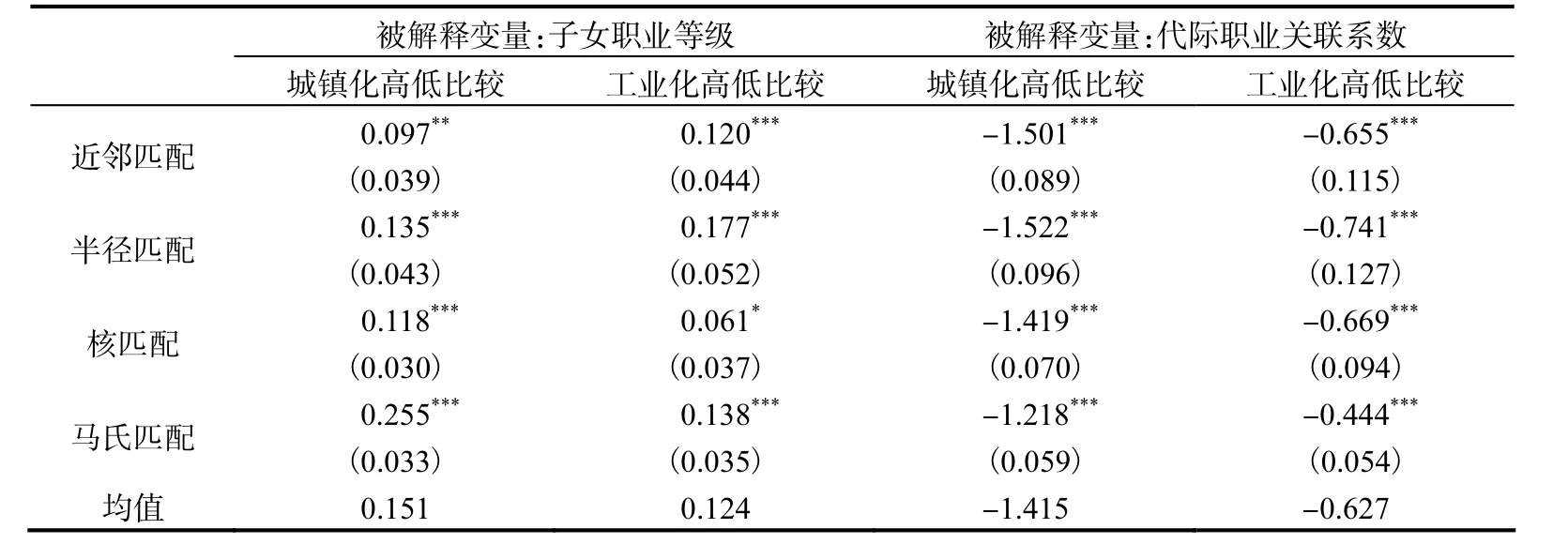

為具體化代際職業關聯性減弱的數值,本文采用傾向匹配得分法(PSM)對代際職業關聯性變化進行分析。表10 匯報了不同匹配技術下 PSM 分析的估計結果。本文采用了不同的匹配方法,得到參與者平均處理效應(ATT)均值。高城鎮化地區的子女職業平均比低城鎮化地區子女的職業高0.151 個等級,高工業化地區的子女職業平均比低工業化地區子女的職業等級高0.124 個等級,這說明城鎮化和工業化對勞動力職業結構分布有明顯影響:提高產業工人、專業技術人員、服務人員等所占的比重,減少農民和其他初級職業者的比重。社會整體的職業結構不斷擴大中高等級的比例,減少低等級職業的比例。

表10 PSM分析得到的ATT差值

以前文計算得到的代際關聯系數作為結果變量,再次比較高低城鎮化水平、高低工業化水平的父母影響力差異。高城鎮化地區的代際關聯系數比低城鎮化地區低1.415 個百分點,高工業化地區的代際關聯系數比低工業化地區低0.627 個百分點。這也可以支持前文的結論:代際關聯性在高城鎮化、高工業化地區被削弱了,城鎮化和工業化的推進抑制了父母對子女職業的影響。

六、進一步討論和相關檢驗

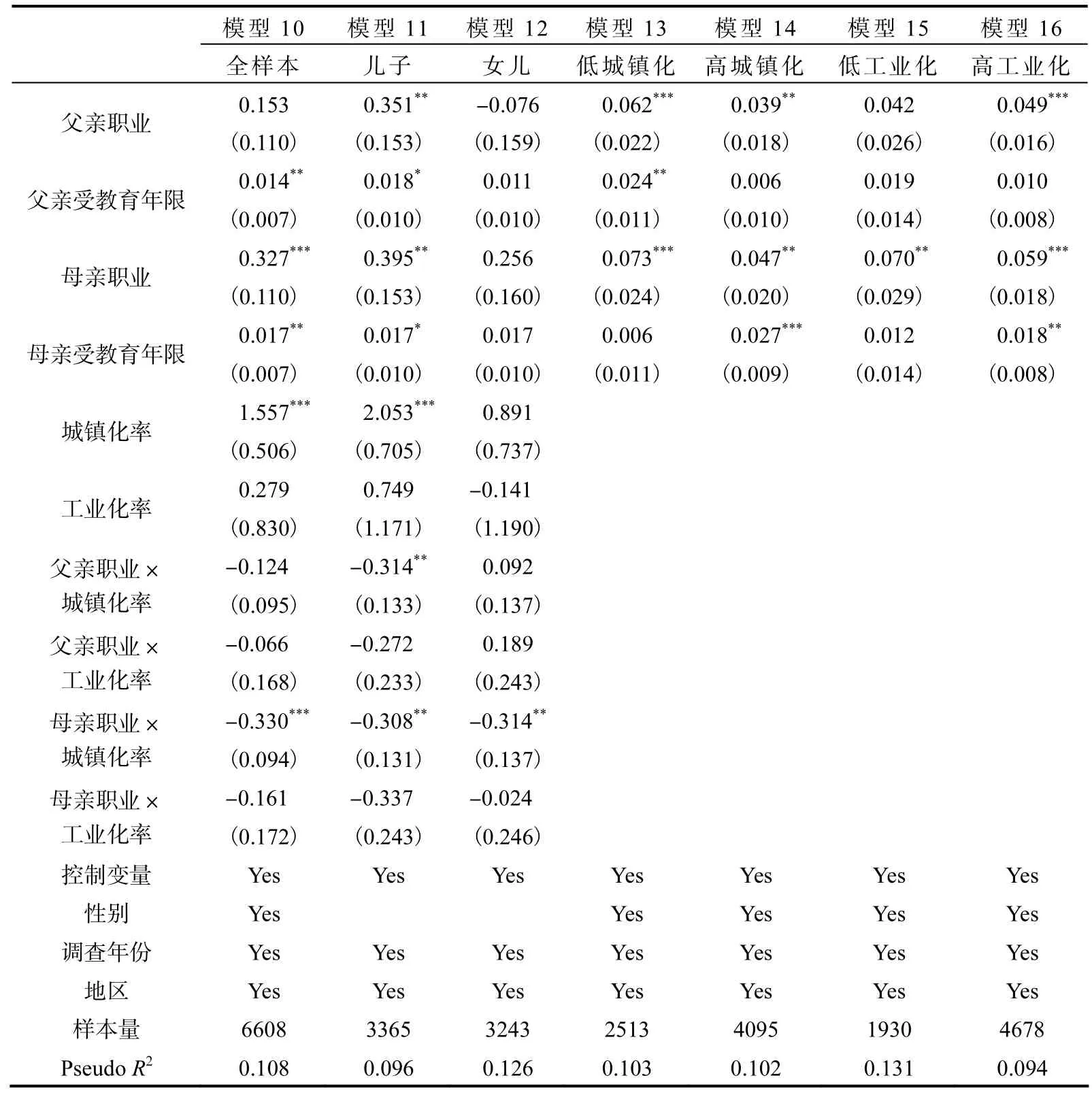

為進一步探討出身非農家庭的子女代際職業關聯性,本文嘗試對父親職業非農的子樣本進行分析。得到的排序logit 回歸結果如表11 所示。把所有非農出身(父親非農)的子女的回歸結果模型10,與前文全樣本子女的回歸結果模型3 相比較,母親的代際職業關聯系數有所上升。在兒子樣本中,非農出身的兒子的回歸結果系數也略有變化,但總體仍然能說明兒子與父親的代際職業關聯。有意思的是女兒樣本的變化:在全樣本的回歸結果模型5 中,父母的職業對女兒職業都有顯著影響。但這種現象在非農出身的女兒身上卻沒有得到驗證,模型12 的結果不能支持父母職業有顯著影響。這可能的原因是女兒樣本量為3593,其中父親從事農業工作的有1408 人,占比近40%。這一部分的父親女兒都為農民的樣本大大支持了代際關聯性。而剔除掉父親為農民的樣本后,非農出身的女兒與父親的代際職業關聯性大大降低。更多可能的原因還有待進一步分析討論。模型10、模型11 和模型12 的結果與前文表7 的結果有系數大小差異,但總體而言沒有改變結論。在表11 中,模型13 和模型14 分別是非農出身的子女在低城鎮化和高城鎮化的不同回歸結果,高城鎮化地區的樣本得到的代際關聯系數要更小些,無論是父親職業系數還是母親職業系數,父母職業對子女職業的影響力更弱些。模型15 和模型16 分別是低工業化和高工業化下的比較,母親職業系數在低工業化環境中會更大一些,工業化程度高反倒是減小了母親職業對子女職業的影響力。

表11 父親非農職業的子樣本排序logit 回歸結果

本文把出身非農家庭的子女的APRE 值也做了計算,得到的結果與全樣本略有差異,表現在:代際關聯系數APRE 值在60 年代略有上升,隨后下降。比全樣本的下降時期要晚一些,但最終都是呈現一個結果:60 后和70 后的代際職業關聯性更大些,80后和90 后的代際關聯性更小。對高、低城鎮化水平的子女職業等級作PSM 分析,得到城鎮化因素平均提升了子女職業0.558 個等級,而工業化因素在匹配分析中大多不顯著。但工業化和城鎮化因素使得代際關聯系數APRE 值分別降低了3.535 和0.4。總體而言,在非農出身的子女樣本中,城鎮化和工業化降低了父母職業的代際關聯性。

本文還做了如下嘗試:

(1) 把前文的排序logit 模型替換成排序probit 模型,系數值略有變化,但對結果沒有實質性改變。然后用排序probit 模型的預測結果計算代際關聯系數,也保持了上文的研究結論。

(2) 去掉父母教育的變量,只分析父母職業對子女職業的影響,得到父親職業的系數值為0.353,母親職業的系數值為0.29,與表7 的模型3 結果非常接近。用去掉父母教育變量的模型做預測計算代際關聯系數,即單純計算父母職業的影響力。得到高和低城鎮化率組別的代際關聯系數分別為1.959 和3.544;高和低工業化率組別的代際關聯系數分別為2.498 和3.327。東部、中部、西部地區的代際關聯系數分別為1.889、2.898、4.214,東部沿海向中西部依次遞增,與前文的分省份分析結果一致。按出生年份看,結果也是從1960 年向1990 年遞減。基本結論如下:低城鎮化和低工業化背景下的子女,職業的代際關聯性會更大些,高城鎮化和高工業化背景下的子女,代際職業流動性更大些。與前文的結論保持一致。

(3) 只探究父親職業的影響力,得到排序logit 回歸結果,父親職業的回歸系數值為0.444;只分析母親職業的作用,得到回歸系數值為0.525。在其他條件得到相同控制的情況下,僅有系數大小改變,結果穩健。

(4) 只對本地戶籍的人口進行分析。有些個人是遷移人口(戶籍為異地),當地的城鎮化和工業化水平不能作為其原先選擇職業的影響變量,其是從事某個職業之后才遷入到當地的。要尋找其選擇職業之時的城鎮化和工業化水平,才能體現兩個變量對職業選擇的影響。一個地區的工業化和城鎮化水平的改變需要數年甚至數十年的時間,不會在短期內改變,所以本文采用戶籍為當地的子女樣本,分析工業化和城鎮化水平對當地人口的代際職業關聯性的影響。使用本地戶籍子樣本做排序logit 回歸得到的城鎮化率和工業化率系數值分別為2.055 和0.714,交互項的系數仍然為負值。父親和母親職業的系數分別為0.281 和0.358,都對子女職業有顯著影響。但與表7 的模型3 的系數值有差異,此時父親的回歸系數值比母親小。用此模型重新計算代表代際關聯系數的APRE 值,結論與前文分析一致。

中國經歷了劇烈的市場經濟體制轉型,改革開放后,戶籍制度和人口計劃生育制度的影響不斷式微,市場化力量重組各種社會階層,勞動力市場化配置的要素被重新激活,職業的代際流動開始上升。教育擴張和主要的基礎教育資源分配客觀透明,在一定程度上抑制了高階層父母對子女獲得教育資源的影響,減少了父母對子女職業的影響,最終表現在職業的代際關聯性在城鎮化和工業化水平高的地方表現更弱。誠然,社會的代際流動不會一直升高下去,過高的社會流動意味著無序。當市場化改革進入穩定階段之后,勞動力市場機制完善、教育資源分配機制固定,新的社會階層形成。高階層或精英階層群體就會用現有規則去固化階層。所以從長期的歷史趨勢看,職業的代際流動性是會降低的。但從中短期來看,在中國改革正在步入深水區階段,各種機制和分配規則還不成熟穩定,職業的代際流動性仍在上升,父母對子女職業的影響力還在下降。職業的代際流動性是衡量社會公平程度的一個側面,繼續完善教育資源的分配,完善勞動力市場化運行機制,減少勞動力自由流動的藩籬,可以讓個人就業受到家庭背景的影響減小,社會整體的代際職業流動性持續增強。