不同心理健康問題學生的調查與個案研究

鄭曉偉

(廣東省湛江市第十中學 廣東湛江 524000)

初中階段的學生自我意識比較強烈,容易受到外界環境的影響;然而這一階段的學生心理發育并未成熟,面對許多問題不能用正確的方法去解決。在這樣的形式下,學生非常容易出現心理健康問題。因此,加強中學生心理健康教育是非常必要的。想要幫助學生解決心理健康問題,需要教師對學生出現心理健康問題的原因有充分的了解。因此,本文結合實踐,就不同心理健康問題的學生進行了調查和研究。

一、學生的不同心理健康問題

(一)自卑心理

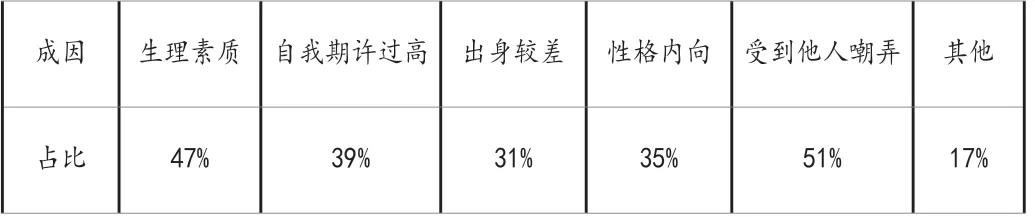

調查發現,當前許多初中生有存在自卑心理。通過認真劃分問卷調查,我們發現,學生自卑的內容主要包含外貌焦慮、學習成績、單親家庭等。而造成學生自卑的具體因素我們也進行了調查,并形成了以下表格:

成因 生理素質 自我期許過高 出身較差 性格內向 受到他人嘲弄 其他占比 47% 39% 31% 35% 51% 17%

從表格中可以發現,造成學生自卑的原因有許多,除了本身的生理素質,比如長相普通、身材不好之外,還有心理素質、社會環境、性格氣質等;甚至有的學生會同時面臨幾個誘因,自卑心理愈發嚴重[1]。

(二)依賴心理

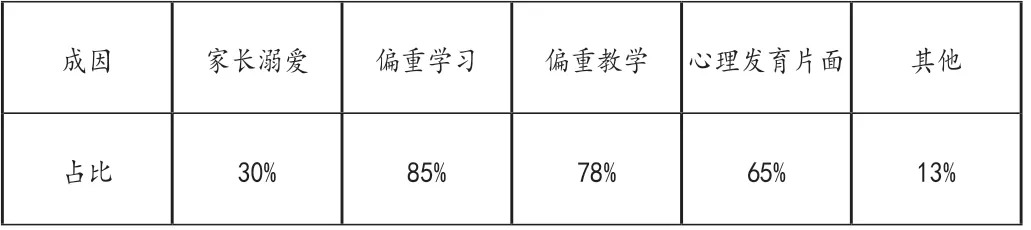

除了自卑心理,依賴心理也是初中階段學生比較常見的心理問題。雖然初中階段的學生已經具備自我意識,并強烈希望自己能夠獨立,然而無論是在生活自理還是面對問題時,往往會不自覺的對家長和教師產生依賴心理[2]。在調查過程中我們發現,導致學生產生依賴心理的因素主要包含家長對學生的寵溺、家長教育理念的偏差、學校教育理念的片面、學生心理發育較為片面,具體占比見下表:

成因 家長溺愛 偏重學習 偏重教學 心理發育片面 其他占比 30% 85% 78% 65% 13%

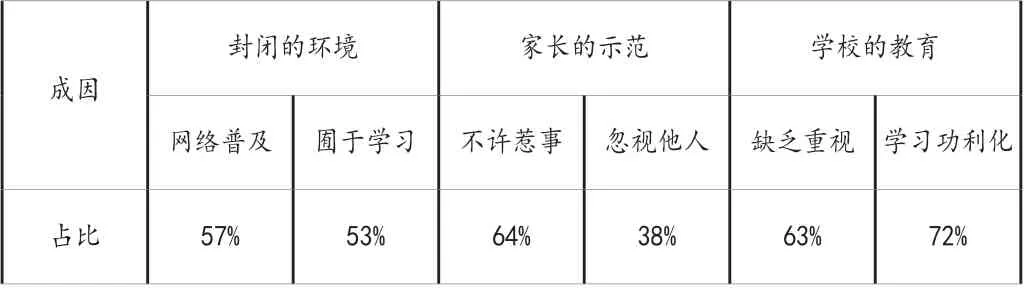

(三)自私心理

當前的初中生還存在自私心理,具體表現為不關心他人,不愿意幫助其他同學,看不起學習差的學生,把別人當作自己的對手等[3]。造成學生自私心理產生的原因主要包含幾個方面:相對封閉的環境、家長的示范作用和學校唯分數論的教育。具體因素見下表:

封閉的環境 家長的示范 學校的教育成因網絡普及 囿于學習 不許惹事 忽視他人 缺乏重視 學習功利化占比 57% 53% 64% 38% 63% 72%

(四)焦慮心理

當前,許多初中生存在焦慮問題,主要焦慮的內容就是學習成績。這種焦慮心理會使學生有失眠、脾氣失控、壓抑等表現。而造成學生焦慮心理的主要原因,包含以下幾點:

成因 自我認知偏差 家庭壓力 學校壓力 其他占比 25% 31% 35% 9%

(五)自大心理

現在許多中學生還存在自大心理。所謂自大心理,是指學生在自我認知方面出現偏差,在失敗時會嫉妒他人,會為自己找理由,抨擊和污蔑別人等[4]。造成學生自大心理的原因主要有以下幾點:

自我認知成因 他人過度夸獎偏差 優越的條件 自尊心補償 缺少挫折磨煉 其他占比 21% 26% 22% 17% 11% 3%

二、心理健康問題的解決策略

(一)自我調節

1.培養正確自我意識,確立正確人生目標

通過分析學生出現的各項心理問題我們可以發現,許多學生之所以出現心理問題,就是因為對自己的認知出現了偏差,對自己的期待過高或過低,造成產生心理失衡。教師在開展心理健康教育時,可以培養學生正確的自我意識,使學生能夠正確的面對自己的優缺點,促進學生能結合自己的實際情況確立正確的人生目標。這樣學生在面對任何事情時都不會受到影響,從而心理也會健康發展。

2.樹立正確價值觀念,樂觀看待周圍事物

教師在開展心理健康教育時,還要注意引導學生樹立正確的價值觀念。教師引導學生樹立正確的價值觀念,樂觀看待周圍事物,可以使學生產生積極向上的心態,并形成良性循環。在引導學生樹立正確價值觀方面,教師可以采取挖掘生活素材的方式開展教育活動。即教師可以觀察學生生活中發生的事情,以此為案例開展主題班會,鼓勵學生從不同的角度分析問題,進而樹立正確的價值觀,養成積極向上的樂觀精神[5]。

3.學會自我情緒控制,優化自身心理發展

教師在開展心理健康教育時,還要注意引導學生學會自我控制情緒。由于學生大多處于青春期,思想波動比較大,控制行為的能力也比較弱,因此自己的情緒容易出現較大的起伏狀態。結合教學經驗發展,許多學生因為不會控制情緒,導致人際關系變差,心情陷入低谷,周而復始,最終出現內向、自卑或暴躁的心理。也有的學生是不會克制過分激動的心理,影響了平時的學習、生活等。教師引導學生學會自我情緒控制,有助于促進學生心理的健康發展,以及學生的生活、學習的良好發展。在引導學生學會自我控制情緒時,教師可以提供一些建議,比如在心情不好時尋找空曠的地方放聲高歌;在日記中找一個“樹洞”,傾訴自己的心情;通過體育運動宣泄情緒等。教師也可以鼓勵學生分享控制情緒的方法,促進學生情緒控制能力的提升,這樣可以有效促進學生身心健康發展。

(二)教師輔助

1.開展針對心理輔導,優化學生自身發展

每個學生生活環境不同、人生際遇不同,導致心理健康出現問題的誘因也不同。因此教師在開展心理健康教育時,要遵循針對性原則,在充分了解學生實際情況的基礎上,開展針對性心理輔導,優化學生自身發展。在開展針對心理輔導之前,教師要做好充分的準備工作,通過家訪、與學生交流、與周圍其他同學交談的方式,對該學生有深入的了解,進而對癥下藥,設計針對性策略。

2.建立心理健康檔案,鋪平學生發展道路

教師在開展心理健康教育時,還可以通過建立心理健康檔案,為學生鋪平發展道路。所謂心理健康檔案,是指除了進行的公共心理測試之外,還包括在平時觀察學生的言行、與學生溝通過程中對學生心理健康的評估。心理健康檔案可以讓教師及時了解學生在每個階段的狀態,以及導致這些狀態出現的原因,進而促進教師有的放矢地引導學生,使學生健康成長。

3.開展匿名心理咨詢,保護學生個人隱私

教師在開展心理健康教育時,還可以開展匿名心理咨詢活動。這樣可以保護學生的隱私,也可以使學生產生傾訴的勇氣。在開展匿名心理咨詢活動時,教師可以借助信息技術,建立匿名的交流平臺。學生在登錄這一平臺時不需要明確自己的身份,只需要說明自己的狀況。教師則根據學生的狀況提出合理的建議。在這樣的方式下,學生會主動尋求心理引導,這對促進學生心理健康發展有積極意義。

(三)家校合作

1.全面關注學生心理發展

許多學生出現心理問題,是受到家庭的影響。因此教師在開展心理健康教育時,可以通過與家長的合作,全面關注學生的心理發展。在這一過程中,教師需要做的工作,除了常規的家訪之外;還要隨時結合學生在學校的狀態,及時利用信息技術與家長取得聯系,在與家長的溝通中了解發生在學生身邊的事情,進而對癥下藥,設計有效引導策略。

2.實現家長參與心理管理

教師在開展心理健康教育時,還可以讓家長參與到心理管理活動中。比如教師可以組織一些帶有心理檢測項目的親子活動,引導家長和學生同時參與,并與家長私下溝通,反映學生和家長存在的問題,促進家長在自我建設中科學地引導學生。另外,在學生遇到問題時,教師也可以及時與家長溝通,并明確家長需要配合的任務,從而為學生打造良好的成長環境。

3.建立完善心理輔助指導

許多家長雖然有培養學生健康心理的意識,但因為缺乏專業的知識,對學生的心理引導效果就相對較差。教師在開展心理健康教育時,可以通過與家長合作,建立完善的心理輔助指導,促進家長采用科學、專業的方式引導學生。比如,教師可以在平時整理總結自己引導學生的經驗,將其以案例或小短文的形式發布到班級群中。教師平時也可以制作一些微課,就一些常見的心理問題指導方法進行講解,并發送給家長。教師還可以借助信息技術建立交流平臺,鼓勵家長在交流平臺上匿名交流教育心得。教師則可以在觀察家長交流時滲透一些科學的引導方式。

(四)社會力量

教師在開展心理健康教育時,還要重視社會力量的應用。比如教師可以通過開展社區實踐活動,培養學生的奉獻精神,使學生懂得分享。或者在發生一些社會事件時,教師可以引導學生進行討論,并就相關評價進行評判,促進學生樹立正確的是非觀,進而促進學生健康心理的發展。

三、不同心理健康問題學生個案分析

筆者班級中有一名學生靜靜(化名),最開始學習成績比較優秀,但總喜歡和另外一名學生小倩(化名)比較。在每次考試不如小倩時,靜靜就會出現心理失衡的現象,產生影響學習情緒,進而也會將這種不良的情緒帶給其他同學,與其他同學產生矛盾。面對靜靜的心理失衡,筆者進行了這樣的引導:在每次與小倩比較時,不要比較考試成績,而是比較進步狀況;如果自己的進步比較明顯,那說明這一段時間都在認真學習;如果進步沒有小倩大,說明需要調整學習狀態。在這樣的引導下,靜靜逐漸學會了與自己比較,將自己的未來作為努力的目標,心態逐漸開始積極向上。在本次案例中,筆者就是通過引導學生進行自我比較,使學生逐漸認識自我,進而樹立的正確目標。

四、結束語

以上是本文關于不同心理健康問題學生的調查和研究。了解學生心理健康問題出現的原因,教師才能夠有的放矢地設計引導性策略,幫助學生解決問題,進而使學生在潛移默化中塑造健康的人格。當然,初中階段的學生成長環境已經逐漸開始復雜,除了學校和家庭以外,也比較容易受到社會環境的影響。因此,教師在設計相關教學策略時,可以從多個角度出發,為學生打造一體化、健康的成長環境,促進學生形成健康的心理,使學生獲得良好的發展。