融媒體背景下政治新聞的語言結構與傳播創新研究

賈世磊

政治新聞雖然有區別于我們日常使用的通俗語言,但其關系著國計民生和人們的切身利益。對于政治新聞而言,過去以文字符號為主的單一呈現方式已很難達到讓當下受眾喜聞樂見的傳播效果。在娛樂泛化和媒體融合的背景下,作為國家進步的“引航燈”,政治新聞傳播方式的創新顯得尤為重要。

一、政治新聞關于“報”和“道”的不平衡傳播

(一)新聞的 “報”和 “道”

在當下文獻研究中,既有堅持政治新聞不可解和不能解的單向看法,也有對政治新聞多元化解讀和探索的新看法。雖然大多數媒體在努力運用種種新手段,對政策綱領性的政府公文進行創新性報道,但只做到了形式上的“報”,沒有做到內容上的“道”。報只是消息內容的傳遞,如人民日報采用“中央廚房”機制對2018年全國兩會的報道,運用了同一時間內多平臺發布和傳播的方式。而道是對消息內容的通俗化解讀,這也是位于受眾和政治新聞之間最難擊破的一個壁壘。

(二)時事新聞與政治新聞的傳播方式對比

當下時事新聞更多指新聞事件的“快道”,準和快是其首要前提。如央視新聞的《主播說聯播》,不僅增加了時事新聞傳播的渠道,而且其解說貼合了受眾的通俗體驗、創新了新聞語言的樣態,這樣的傳播正是報和道的雙重結合。

而政治新聞更多指國家計劃的“細道”,其在準和快的基礎上還表達出極強的政治引領性。如何細細地解讀好政治新聞至關重要。由于當前普通受眾對政治新聞持有根深蒂固的刻板印象,如果在傳播過程中不以受眾為主要依托,不軟化內容本身,即使政治新聞的傳播渠道再多元化,也只會給受眾帶來“事不關己”的感受。

日常生活中,多以時政新聞進行表達,但事實上,其包含的是時事和政治兩種新聞。內容不同,解讀方式也有所區別。

二、政治新聞的話語分析

(一)政治新聞的特點

在政治新聞中,像“五年規劃”、政府工作報告、遠景目標、白皮書等多以政府公文的形式呈現。政府公文是具有特定效力和規范體式的文書,是傳達黨和國家方針政策、報告、通報和交流等內容的重要工具。因此分析政治新聞的話語,一定程度上也是在分析政府公文的寫作呈現格式。與一般的文章、文學作品相比,政府公文的個性特點比較突出,包括六個方面:鮮明的政治性、法定的作者、法定的權威、特定的體式、現實的效用、固定的讀者。

(二)政治新聞的復句語法剖析

由于政府公文多以政治新聞的立場呈現,因此,目前文獻的分析多以新聞視角來進行,而不是分析更深層次的新聞語法結構。這也是當下政治新聞傳播研究的一個空白地帶。復句語法在政治新聞中扮演著重要的角色,分為兩類:舊式復句語法和新式復句語法。

1.舊式復句語法(文字)

“(我們)研究一個文句,要了解這一個文句的形式和所盡的職務是怎么樣,應當有兩個觀察點:一個是看它對內的構造(Internal Structure),一個是看它對外的關系(External Relations)”①。簡言之,復句就是兩句或兩句以上的句子進行有序排列。對內,在含義上有相互關聯作用;對外,在各自結構上又是相對獨立的分句。例如并列、遞進、轉折、目的、條件、因果等,但是這些關聯詞一般不會直接出現在政治新聞的寫作中,多以隱藏的方式出現。

2.新式復句語法(多元)

以舊式復句語法為依托,將文字以多元化的方式表現出來,即新式復句語法。既可以采用媒體中的技術手段進行視頻化呈現,也可以由自媒體人進行口述解釋。因此,感性的表達是多元復句語法的一大特征。

“媒介的重要效果來自形式而非內容,這很好地解釋了商業聚合平臺的崛起,他們整合了大眾媒體的諸多內容訊息,但在形式方面超越了大眾媒體,因此在政治傳播領域呈現巨大潛力”②。復句語法盡管來自于內容的內部,但是轉化為形式的外部才是觸碰普通受眾視野和內心的關鍵所在。

(三)政治新聞的固定讀者

上述特點中的“固定讀者”和以受眾為中心的新聞市場形成了一種相違背的趨勢。

過去政治新聞的受眾是“不變的、單一的”,其形成原因可概括為四個方面:時間、技術、文體格式、受眾。在過去技術不夠發達的時代里,受眾的受教育水平影響著其對政治新聞的理解,且寫作格式嚴謹統一,政治新聞的內容主要面向的對象是黨政機關人士等,而非普通群眾。

當下政治新聞的受眾是多元的、普遍的,其形成的原因是新聞的公開化和表達的多元化。在受眾受教育程度不斷提高的情況下,媒體人需要逐漸打破政治新聞阻隔受眾的壁壘。政治新聞要不斷擴大受眾群體,深入百姓內心,才能促進國家政策的貫徹落實,使人民群眾更加明確國家的發展方向。

例如,軟化政治新聞的《半月談》以“談”取勝。紙媒起家的《半月談》是面向基層群眾創辦的雜志,從1980年開始,一直秉承為基層解讀的精準定位,如今已走過40余年,關于時政新聞談的視角也已轉變為從政策本身、受眾可接受程度、傳播方式多元的融媒體形式進行考量。雖然這是打破壁壘的重要辦法,但主要方向仍多為時事和政治新聞的少量結合,而不是以政治新聞為主,且在以快文化、碎片式為主流的閱讀背景的沖擊下,這種解讀方式并不占優勢,仍舊靠向固定化受眾群體(原政治新聞的固定受眾、考公考研的受眾等)。因此平臺只降低了固定受眾的門檻,但內容解讀仍未直接面向普通受眾。

三、融媒體背景下政治新聞解讀的創新走向

(一)內容上:強調復句圖像化和內容視頻化

首先,復句圖像化是將復句的關聯詞進行視頻化傳播。貝拉·巴拉茲在《電影美學》中指出,視覺文化就是視覺理論通過可見的形象,運用人們的聯想、感覺、綜合和想象來表達、理解和解釋事物的能力的體現形態。隨著技術的發展,很多關聯詞都可以用視頻特效呈現出來。視頻特效最初用于電影情節中,給觀眾制造逼真、獵奇的視覺效果。如果能夠掌握好政治新聞里的關聯詞,用視頻特效等新技術把要表達的新聞觀點進行軟化,就會讓政治新聞的傳播效果得到較大的提升。

其次,內容視頻化是政治新聞實現傳播效果的重要手段,也是最難的一個環節,是政治新聞多元表達的突破口。如果略有失誤,就會造成很大程度上的錯誤引領。在當下網絡監管的嚴格控制下,內容視頻化也受到一定的約束。只有通過網絡平臺嚴格審核后,才能發布視頻內容,這構成了新聞黃金時代的安全保障。

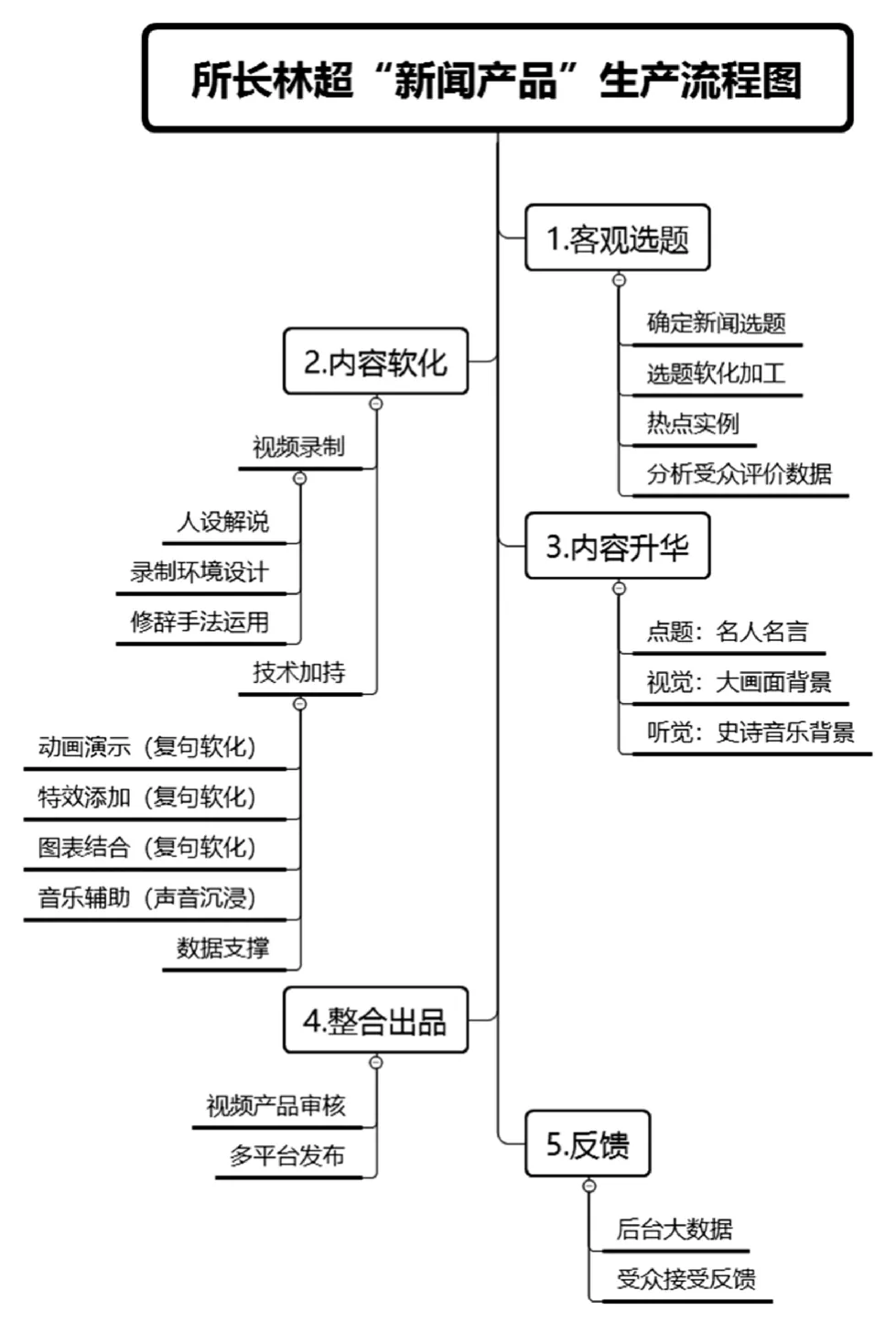

以“所長林超”為例,他是嗶哩嗶哩彈幕網站的科普類UP主,依靠《年輕人如何抓住5G時代紅利,中國未來發展超深度剖析》這一視頻解說走紅。他從國家最新戰略規劃中精選出受眾喜歡的主題,采用動畫演示、彈幕互動、圖表結合、數據展示等方式進行呈現,實現了個性化的解說和演繹。這種新的“復句語法”正以視聽結合的方式呈現出來。可見,政治新聞內容可視化是能贏得當下受眾青睞的方式。

(二)形式上:注重“碎片化”解讀和第一視覺創新

1.“碎片化”解讀

視頻內容的高速更新,壓縮著人們瀏覽消息的時間,也對傳媒人的內容生產提出了更高的要求,不僅要做到內容上量的減少,也要做到質的提高。碎片化解讀可以精準定位用戶的需求方向。在政治新聞中,喜歡了解國家走向和想要了解教育計劃的人,可劃分為不同的受眾群體。在生產“新聞產品”的過程中,對應不同的受眾,要充分考慮到對方的接受特點,才能將政治新聞分解為更有價值的“碎片”,發揮出更大的傳播效果。

2.解讀要有第一視覺意識

在碎片化的背景下,想要在碎片時間內拉長受眾對內容的停留時間,讓受眾在看到政治新聞產品的第一眼就被吸引,就要在標題上多些新意,激發受眾興趣。例如針對同一事件,自媒體和傳統媒體發布的兩個標題:自媒體發布的標題《未來五年!!中國定調》,只有八個字,但快、準、狠地將主題呈現出來,優點是受眾量大、親和力強,缺點是信服力較弱、真實性次之;主流媒體發布的標題是《中共中央關于制定驅動現代化國民經濟社會發展第十四個五年規劃和二零三五年遠景目標的建議》,共有42個字,且長、硬、冷地呈現出來,優點是客觀冷靜、信服力強、政治性強,缺點是親和力弱、受眾量小。

從日常接受程度看,普通受眾更青睞《未來五年!!中國定調》這一標題。但當下媒體對政策原文的“生搬硬套”現象仍比較多,這也是受眾對政治新聞傳播方式不滿的原因。可見,碎片化和第一視覺是受眾觀看政治新聞的重要切入點。

(三)流程上:形成生態良性閉環

以“所長林超”的生產模式為例,如左下圖所示,“所長林超”從自媒體人角度構建新聞生產的生態閉環,從受眾出發,將生產流程優化、生產要素整合,提供了服務式、體驗式、互動式的解讀新聞信息服務。只有良好的媒介生態,才能形成可持續發展的閉環,為主流輿論提供新鮮氧氣,對抗西方的中心主義和極端的民族主義。這一簡單的新聞解讀生態機制也體現著當下“萬物皆聯系”的鮮明特點,只有這樣,政治新聞所提及的領域,如養老、住房、教育、交通等,才能最大化且通俗化地穿梭在受眾的視野和交流中。并且,其所形成的輿論凝聚力可將受眾的政治訴求反饋給國家,國家政治機構對受眾反饋的建議進行合理采納。這種自媒體的創新模式一定程度上填補了政治新聞在傳播手段和時效價值上的缺憾和不足。

(四)理念上:高度重視政治新聞解讀的嚴謹性

無論何種媒體機構,在解讀政治新聞時,都需注意不能等同于時事新聞的解讀。政治新聞解讀的前提是傳播者本身對新聞具有準確的認識和科學的掌握。網絡平臺監管要適度放寬自媒體對政治新聞解讀的權限,拓寬受眾了解政治新聞的渠道。解讀政治新聞,要站在科學、客觀的立場上,要以黨的要求為根本去服務受眾。只有這樣,才能改變受眾對政治新聞的刻板印象,逐漸培養更多政治新聞的黏性受眾。

四、結語

只有充滿敬畏心的創新,才能把握住時代的潮流,盡到媒體人應盡的責任。在媒介融合的背景下,我們要變革過去一成不變的政治新聞傳播思路,既要研究傳播的手段,也要研究內容的語法構造,還要研究如何運用新技術將內容有效銜接。總之,政治新聞傳播要主動迎接傳媒新形態帶來的挑戰,才能更好地實現政治新聞的價值,傳遞出時代所需、人民所盼、國家倡導的主流價值觀念。

注釋:

①劉復.中國文法通論[M].長沙:岳麓書社,2012.

②強月新,劉亞.從“學習強國”看媒體融合時代政治傳播的新路徑[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2019(06):29-33.