常態疫情防控下大學生中醫體質辨識與武術擇項研究

張 杰,酈樹龍,黃振華

新冠疫情發生后,教育部連續發文要求各地做好疫情期間教學工作,提出“要關心學生身心健康,引導學生加強體育鍛煉”,2020年5月國務院聯防聯控機制印發《關于做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》,教育部應對新冠肺炎工作領導小組辦公室印發《在常態化疫情防控下做好學校體育工作的指導意見》,對于統籌疫情防控和體育教學活動都提出了具體的要求。在此背景下,探究武術運動主動適應健康中國建設,加強武術與醫療融合成為研究的焦點,由于影響健康的因素較多,大學生如何有效辨識體質健康,選擇適合自身體質狀況的武術運動項目成為急需解決的難題。中醫體質理論早在十年前就開始應用于臨床,對預防疾病、治療“未病”起到積極的指導作用,體質現象作為人類生命活動的重要表現形式,與健康狀況有較大的關聯[1]。人的體質與疾病的發生、發展和預后存在相關性,表現為體質決定發病與否及發病的傾向性[2]。采用中醫體質辨識不僅可以針對性地采取健康指導,還可以提高疾病的預防效果[3]。基于此,根據大學生的中醫體質健康需求,有針對性地選擇與體質相關的武術運動項目,改善自身亞健康狀況,對于疫情防控期間“治未病”具有重要的價值和意義。

1 常態化疫情防控下“武醫融合”訴求

“武醫融合”是武術運用與中醫之間的結合,不僅是理論知識的交叉,還有技術層面的整合,實現“武”與中醫的相互補充和相互滲透是促進健康的重要途徑。從廣義上講,“武”是武術套路與保健體育項目的一種總稱,既包括武術套路、格斗對抗和功法,也包含了養生氣功等傳統體育項目;“醫”也是基于大健康下的傳統中醫觀,即在整體生命觀下的中醫核心“治未病”養生法則和中醫特色療法[1]。在疫情防控常態化背景下,武醫融合的發展成為傳統武術服務健康促進的重要使命,也是對傳統武醫的繼承與發展。由于中國農耕文化背景,傳統武術在生存層面表現為外在的技擊性,在生活層面體現為強健體魄、健康生命的宏觀把握,傳統武術的內外兼修是“武醫同源”的真實反映。自古有“武者善接骨斗榫、跌打治療,醫者運用武術進行布氣、點穴、舒經活絡、打通經脈來醫治內科疾病”[2]的武醫融合實例,很多傳統武術是以中醫為基礎,通過經絡學、臟象學作為理論指導,在對身體機能和規律等理論的指導下,按照整體、系統的思維進行技擊、健身和娛樂實踐,故有武術內家功“拳起于易,理成于醫”之說。

在常態化抗疫的過程中,給中國傳統武術帶來了嚴峻的挑戰,但是也提供了很多機遇,應當樹立大健康觀,強調神形和通、天人合一,追求健康生活和行為方式,讓“武醫融合”與“防治并重”結合起來,傳統武術講究內外兼修,注重呼吸功法的配合,如太極拳、八段錦、易筋經等對于不同年齡層次人群的呼吸機能、心血管機能有不同程度的保護[3]。但是由于廣義的武術范圍較為廣泛,學生如何根據自己的體質狀況,選擇合適的武術項目成為常態化疫情防控下“武醫融合”的基本訴求。

2 中醫體質與適應武術項目分析

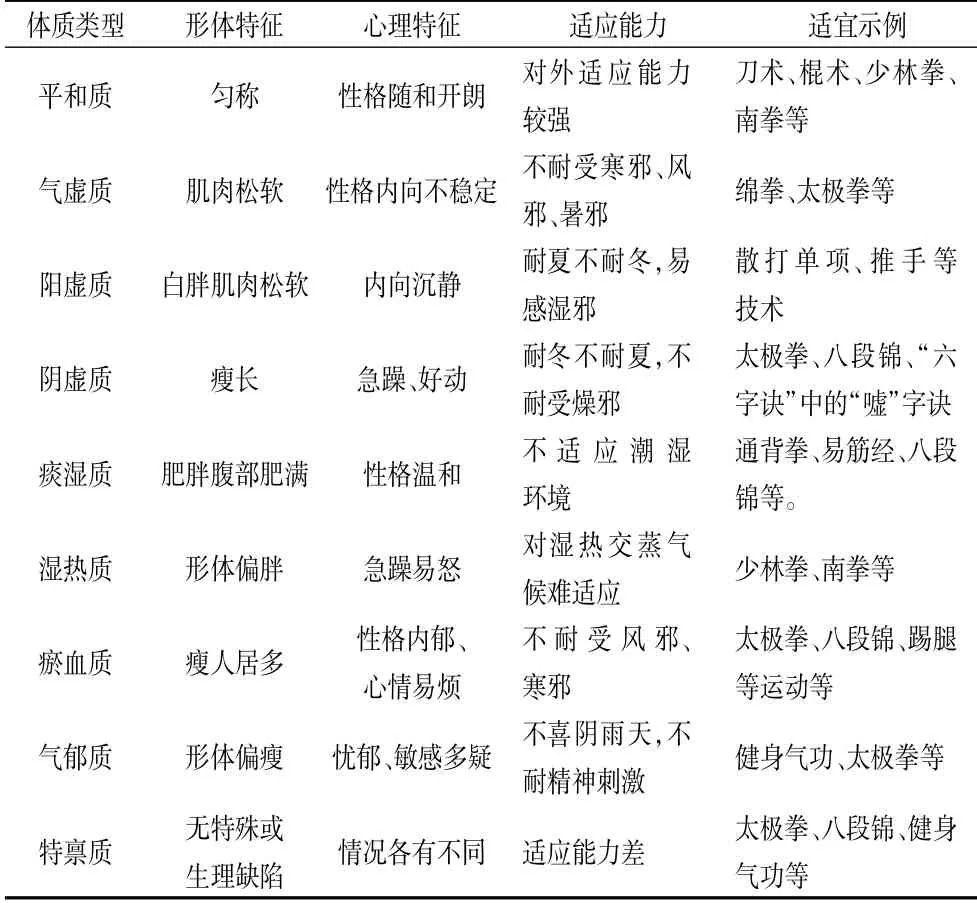

目前,有關武術運動與改善體質的研究較多,科學的武術鍛煉能夠改善人體內環境,有利于氣血運行,提高身體免疫力,從而達到治療“未病”目的。將中醫理論運用到大學生武術擇項,根據不同中醫體質制定不同的武術健康運動方案,可以提高武術鍛煉的有效性和針對性,利用武術鍛煉實現身體理論與中醫思想的有機融合,從而達到內外兼修的教育目的。中國康復醫學會發布了《2019新型冠狀病毒肺炎呼吸康復指導意見(第一版)》[4],中醫康復技術如八段錦、太極拳等運動在COVID-19中的應用也受到了關注。通過分析以往的研究數據發現,不同中醫體質有相適應的體育運動方式,如表1所示。

表1 中醫體質與適應武術項目一覽表

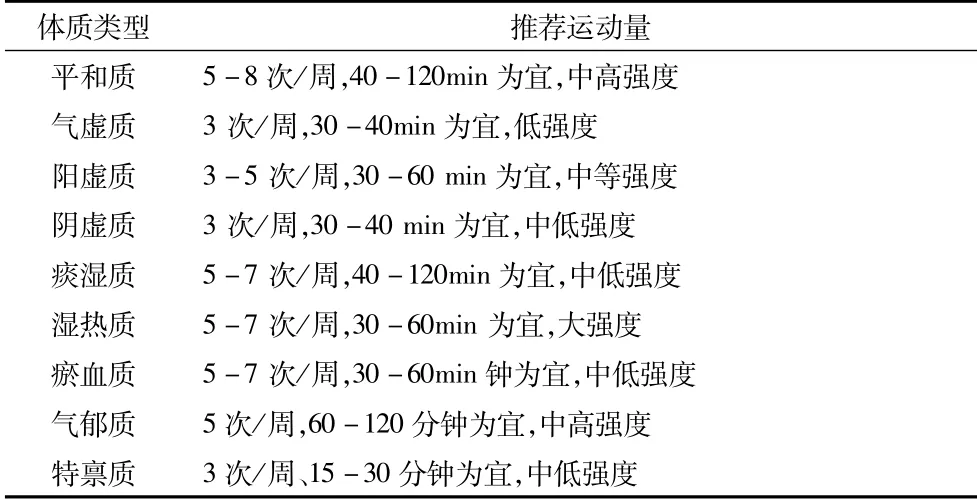

表1是在前人研究的基礎上,結合疫情防控時期的現實背景與前期的調查,融合中醫醫理與武術功能,提出武術鍛煉建議,以達到針對性鍛煉的效果。在運動強度的設置方面,以心率為主要的負荷判斷標準,因為心率與運動強度之間存在著近似線性的關系[5]。為了使運動量安排更加具體、直觀,借鑒美國運動醫學學會(ACSM)《體力活動強度分級》的標準作為參照,作為武術活動強度參考[6]。按照最大心率(HRmax)=220-年齡,計算出結果并分成四個等級,分別為低強度(40%-60%HRmax)、中等強度(61%-70%HRmax)、高強度(71%-85%HRmax)、極高強度(85%HRmax以上)[7]。

表2 不同中醫體質類型武術運動量安排

通過一覽表的形式,能夠更加直觀的了解不同中醫體質與武術擇項的關系,有助于大學生理解和選擇適合自己的武術項目。

3 中醫體質辨識理論在大學生武術擇項中的應用

3.1 體醫融合的武術擇項理念

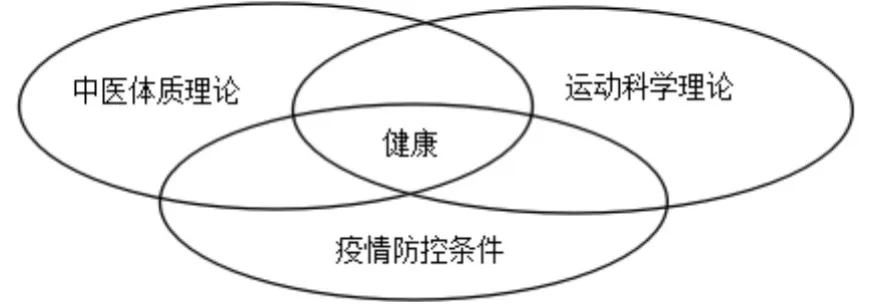

疫情防控期,由于免疫力低下的群體容易感染新型冠狀肺炎,人體的免疫力與體育運動方式有著密切關聯,科學合理的體育鍛煉能夠提高人體的免疫力,可以說,提高免疫力是應對疫情危機的最有效方式之一[8]。但是選擇武術項目時不科學或者選擇的強度與身體機能不適應,不但不會促進免疫力發展,還會引發疾病。疫情防控常態化背景下,大學生“宅”在家現象增多,居家體育鍛煉的項目選擇至關重要,無論是體育科學還是現代醫學,其核心都是圍繞“健康”進行的,體醫融合的關鍵是將健康的“關口”前移,預測疾病風險,達到“治未病”的目的。武術項目選擇應充分結合自身的醫學體質健康狀況,遵循中醫保健要求,因時、因地、因需開展武術鍛煉,發揮武術、醫療在抗疫中的作用,提升自身的健康水平,同時也為抗疫攻堅做貢獻。

圖1 疫情期體醫融合的居家體育擇項理念圖

體醫融合最根本的任務就是將醫學理論融入體育運動之中,同時在醫療環節有目的地融入體育運動的元素[9]。因此,大學生武術擇項需要在體醫融合理念指導下進行,將中醫體質理論與健康武術鍛煉融合,進行預防為主的武術健康鍛煉。結合疫情防控常態化期間的客觀條件,運用中醫體質的篩選方法、運動科學理論為大學生武術擇項提供指導,形成中醫體質與武術擇項服務的新模式。

3.2 中醫體質辨識在大學生武術擇項中的應用過程

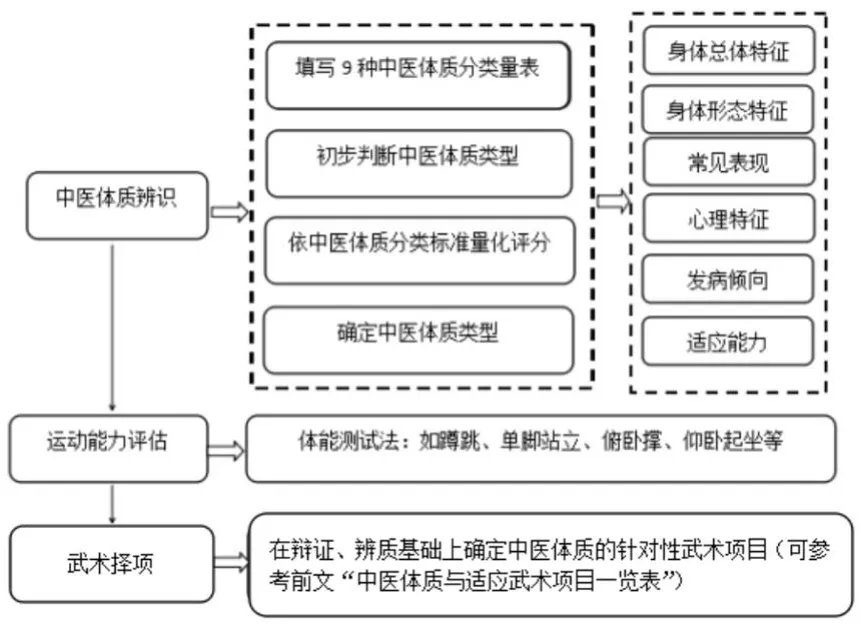

中醫體質的辨識與評價方式已經被廣泛應用,它在亞健康分類及健康指導干預中起到重要的作用。疫情防控期,運用中醫體質辨識指導大學生武術擇項,將中醫體質作為目標,根據體質分類、病理特點掌握大學生健康以及與疾病的關聯和差異,了解身體的健康狀態,提出科學性和針對性的武術項目選擇方案,具有操作便捷,流程簡單的優勢。本研究在體醫融合的武術擇項理念指導下,提出了常態化疫情防控中醫體質辨識在大學生武術擇項中應用的“三步法”,即中醫體質辨識——運動能力評估——武術擇項,具體流程見圖2所示。

圖2 中醫體質辨識在大學生武術擇項流程圖

3.2.1 中醫體質的辨識

中醫體質辨識的主要目的是幫助學生了解自己的身體亞健康狀態,讓他們能夠有針對性地進行武術擇項。由于大部分學生沒有醫學基礎,需要更簡單、直觀的辨識工具,《中醫體質分類量表》自2009年發布以來,成為中醫體質辨識的主要工具,在互聯網上就可以下載,且準確度高,內容包括身體形態、心理、生理和反應狀態,學生在短時間內就可以根據自身的感覺完成量表中的題目,從而對自己的中醫體質類型有初步的判斷;然后根據中醫體質分類量化評分標準,計算亞量表條目得分,計算原始分及轉化分,最后確定自身的中醫體質類型。

3.2.2 運動能力的自評估

運動能力是指人參加運動和訓練所具備的能力,在選擇某項武術運動前,應該對自身的運動能力有準確的認識,否則,運動強度超過了身體機能可承受的范圍,就會產生損傷。疫情防控期,學生可采用多種方式對自己的運動能力進行評估,如《運動能力評估量表》,這些量表不僅可以反映出運動能力發展狀況,還可以為武術擇項提供科學的信息,最簡單的方法是通過功能活動如蹲跳、單腳站立、俯臥撐和仰臥起坐等方式進行預評估[10]。

3.2.3 武術擇項

根據中醫體質辨識和運動能力的自評估,結合自身的體質類型選擇針對性的武術項目。武術擇項時需要考慮以下幾個方面因素:首先,體質類型與武術運動風格、強度等的適應性,保證練習武術項目符合自身的體質特點;其次,體育擇項應結合自身愛好、運動基礎、特長和客觀條件進行;再次,充分考慮身體的承受性,對運動風險提前預判,減少運動損傷的發生。

4 結束語

疫情防控常態化時期大學生的體育活動范圍受到一定限制,久坐少動行為較多,中醫體質辨識理論能夠為某種特定中醫體質的大學生武術擇項提供精準指導,并存在適應性關系,大學生應在武醫融合理念指導下,選擇適合武術運動項目,以提升預防疾病的能力。需要指出的是,本研究僅僅從理論層面介紹了武醫融合背景下的武術擇項路徑,若要做到精準的武術擇項,后續仍需要加強實證研究。