內蒙古自治區生態承載力歷史演化及預測

王路, 白晶晶, 鄭春麗, *

內蒙古自治區生態承載力歷史演化及預測

王路2, 白晶晶1, 鄭春麗1, *

1. 內蒙古科技大學能源與環境學院, 包頭 014010 2. 內蒙古科技大學白云鄂博礦多金屬資源綜合利用省部共建國家重點實驗室, 包頭 014010

論文選取中國重要的生態屏障內蒙古自治區為研究對象,通過收集研究區2010?2018年生態、環境和社會經濟各類指標數據,建立生態承載力三維評價模型,采用主、客觀綜合賦權法對模型中的指標進行賦權,計算研究區生態承載力現狀及對其變化敏感的指標,并預測未來發展趨勢,為保護我國北疆的生態環境安全提供科學依據和數據支撐。研究結果表明:影響研究區生態承載力的主要指標為人均水資源量和森林覆蓋率,研究區整體生態承載力呈逐漸上升趨勢,但短期仍處于中低水平,需加強生態、環境與社會經濟的互相協調與可持續發展。未來,研究區生態承載力將逐漸增高,增長速率加快,對經濟和社會的發展更具包容性。

生態承載力; 三維評價模型; 馬爾科夫鏈; 灰色預測模型; 內蒙古

0 前言

目前關于生態承載力的研究, 代表方法主要有生態足跡法、人類凈初級生產力占用法、狀態空間法、綜合指標法、系統模型法和生態系統服務消耗評價法等[1-6]。這些方法各有優劣, 根據研究目的的不同, 需要選取適合的方法進行研究。

內蒙古自治區作為中國北方最重要的生態屏障, 擔負著構筑我國北疆生態長城, 保護我國北方地區環境的重要任務, 它的承載力大小直接影響我國北方地區的生態安全。從1996年至2016年的21年里, 內蒙古地區生產總值增速一直高于中國國內生產總值增速, 然而, 這一階段經濟高速增長主要依賴能源、冶金等資源型產業, 對環境造成了較大污染[7]。因此迫切需要了解內蒙古自治區目前的生態承載力現狀及其未來發展狀況, 提前做好防控預案, 為區域生態安全措施的制定, 區域循環經濟及可持續發展提供依據。

基于此, 本文選取綜合指標法, 通過分析生態、環境和社會經濟發展之間的關系, 建立包含生態子系統、環境子系統和社會子系統的三維評價模型, 對區域生態承載力進行評價。

1 研究方法

1.1 生態承載力研究方法

生態承載力的研究方法各有利弊。其中, 生態足跡法中太陽能值和轉換率受不同產品、不同生態類型和效率變化的影響, 較難以提出系統可持續性的閾值; 人類凈初級生產力占用法只是在生產力角度對生態承載力進行評價, 不能反映生態環境的變化以及人類各種社會經濟活動對生態的影響; 狀態空間法對人的主觀能動作用、資源替代作用不夠重視; 綜合指標法主要存在的問題就是指標選取的依據和精度; 系統模型法模型構建困難, 結果驗證困難; 生態系統服務消耗評價法模型參數彈性較小, 小范圍承載力研究準確度低[8]。綜合指標法考慮因素較為全面, 可跨越不同單位尺度, 適合對內蒙古自治區生態、環境和社會經濟可持續發展的研究目的。

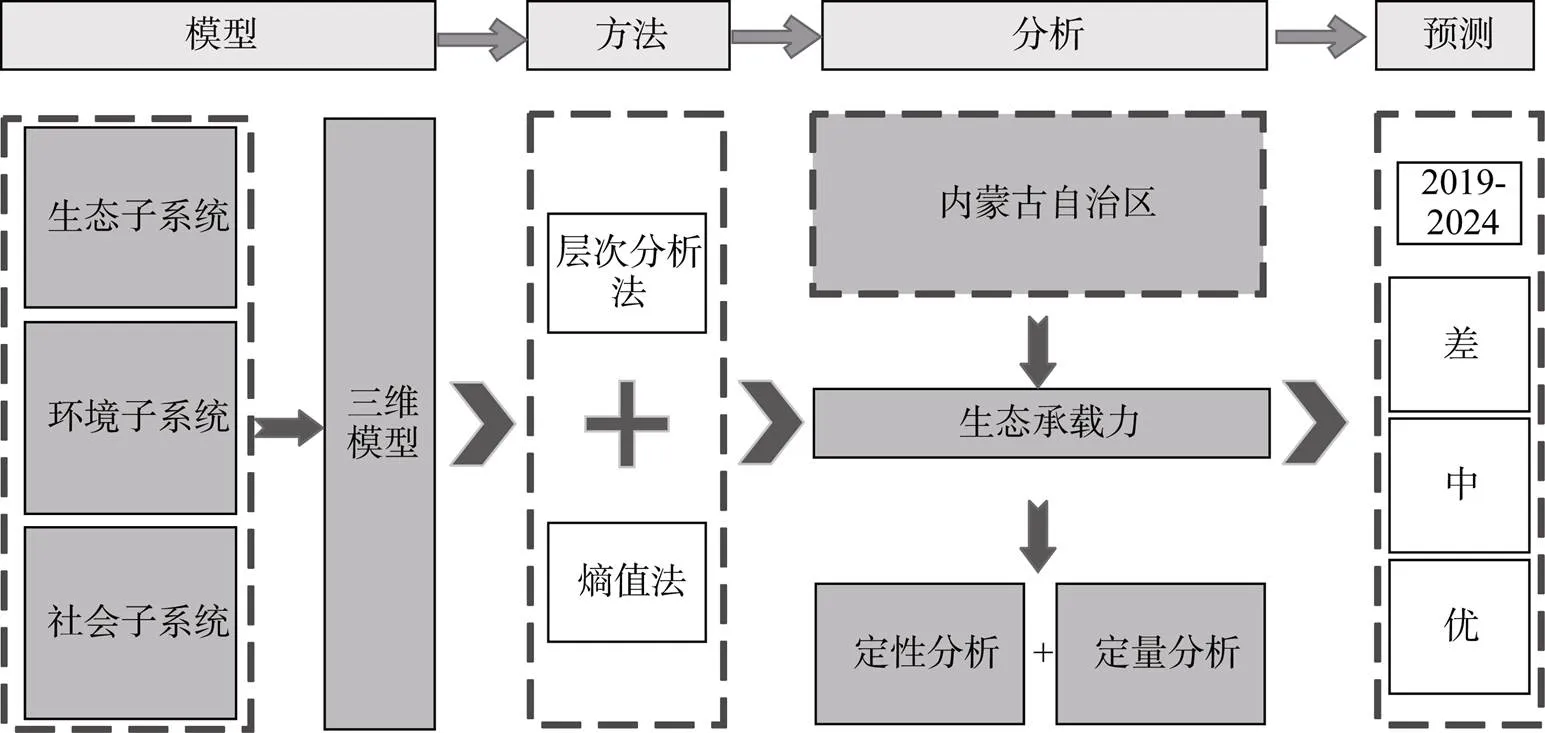

本文通過選取生態、環境和社會因素中有代表性的指標, 利用綜合指標法, 評價區域生態承載力的大小并預測未來變化(圖1)。

影響生態承載力的指標主要分為兩類: 基礎指標和特征指標。其中基礎指標主要指影響生態承載力的一些共有因素。本文通過總結前人進行生態承載力研究所使用的指標[9-16], 確定共有指標類型, 作為研究區域生態承載力的基礎指標; 特征指標主要針對研究區域的不同, 選取能代表各自特點的特殊指標。由于影響生態承載力的指標較多, 指標體系龐大, 在收集數據和計算時會耗費大量的時間和精力, 但有些指標對生態承載力的影響并不明顯, 因此本文采用“取舍原則”, 即對生態承載力的影響小于1%的指標舍去。需要注意由于不同地域的特殊性, 在使用該原則進行指標篩選時, 還需結合研究區的特點進行, 避免誤刪重要指標, 使結果不可信。針對較難收集的指標, 可以選取與其相關性較高的同類指標替代, 這樣既節省了精力, 又不會對結果產生較大影響。同時, 需要避免指標體系中出現相關度較高的指標, 這類指標不但增加了工作量, 還會干擾后期的分析。

圖1 基于三維模型的生態承載力研究路線圖

Figure 1 Research roadmap of ecological carrying capacity based on three-dimensional model

本文借鑒“資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價技術指南(試行)的方法”和前人研究成果[17-19],選取生態、環境和社會經濟指標進行生態承載力研究, 并對指標進行分級(表1)。所有指標分為差、中和優三個等級, 首先計算數據收集區間內某指標平均值, 然后再計算其標準差, 最后將均值減去標準差所得到的數值作為差等級界限, 將均值加上標準差所得到的數值作為優等級界限。

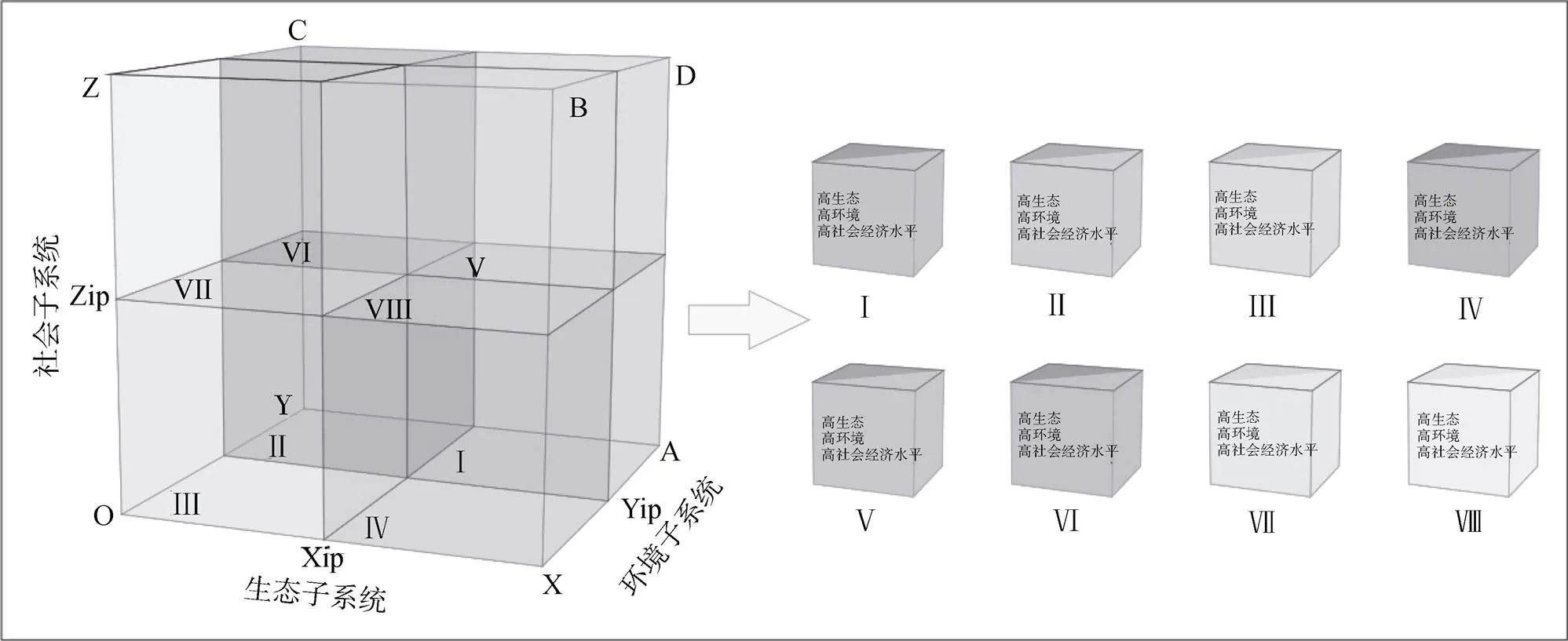

1.2 三維生態承載力模型

基于生態質量、環境質量和社會經濟發展的相互關系和發展變化, 建立區域生態環境對環境經濟發展承載能力的三維評價模型。對應的生態質量指數水平為X軸、環境質量指數水平為Y軸、社會經濟發展指數水平為Z軸, 構建更為完善的立方體評價模型[20]。X軸上的OX(YA), 隨著X值的增加, 生態質量逐漸增加。OY(XA)在Y軸上, Y值越高, 環境質量越高。Z軸上的OZ(AD)值越大, 社會經濟發展水平越高。模型分為Ⅰ—Ⅷ 8個區塊, 分別代表研究區內8種不同的生態質量、社會經濟和環境質量綜合狀況; 區域經濟—污染—環境三維評價模型可以通過空間化和可視化表達區域環境經濟綜合水平; 具有評價區域綜合狀態、所處經濟發展與環境治理變化階段、演變路徑等的功能[21]。(圖2)。

1.3 數據處理方法

本文各指標權重值按照主、客觀綜合賦權法進行賦權[22], 既兼顧到決策者對屬性的偏好, 同時又力爭減少賦權的主觀隨意性, 也將指標固有屬性的客觀性加入進去, 提高可信度和準確度, 使屬性的賦權達到主觀與客觀的統一, 進而使決策結果更加真實、可靠。同時本研究對指標未來發展使用了定性(馬爾科夫鏈)和定量(灰色模型)預測相結合的方法, 對區域未來5年的生態承載力進行模擬, 并對模擬結果進行檢驗。

表1 生態承載力綜合指標體系和分級標準

圖2 三維評價模型總體框架

Figure 2 Total framework of the three-dimensional evaluation model

1.4 數據來源

本次構建的三維生態承載力模型, 共21個指標, 指標數據來源于2010—2018年《內蒙古統計年鑒》及歷年《國民經濟和社會發展統計公報》。

2 內蒙古自治區生態承載力歷史演化及預測

2.1 內蒙古自治區生態承載力歷史演化分析

2.1.1 指標權重

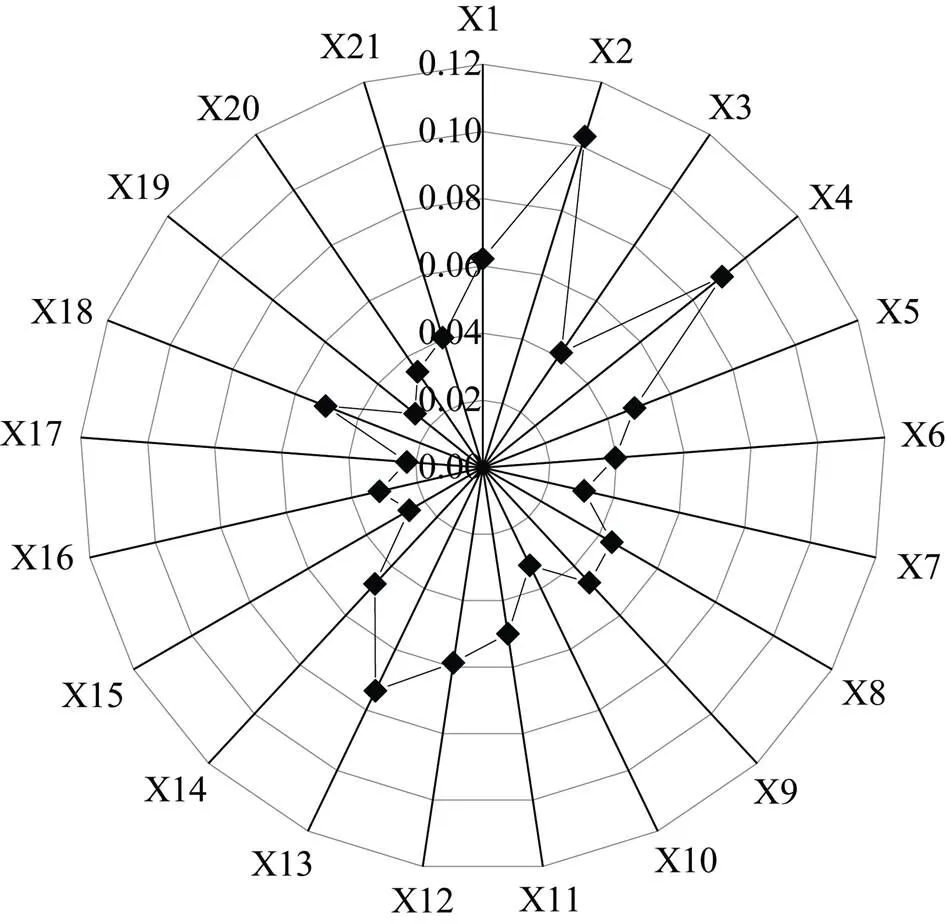

本研究共選取21項指標, 其中12項為正向指標, 9項為反向指標。對各指標進行標準化處理, 采用綜合賦權法計算各指標權重, 結果如圖3所示。

研究區生態承載力指標權重排名: 人均水資源量(0.1031)>森林覆蓋率(0.0911)>每千人擁有的醫院位數(0.0737)>草地占區域面積(0.0622)>農民人均純收入(0.0587)>城鎮登記失業率(0.0503)>城鎮居民可支配收入(0.0499)>工業固廢綜合利用率(0.0485)。其中人均水資源量、森林覆蓋率、草地占區域面積屬于生態子系統中的指標因素; 工業固廢綜合利用率屬于環境子系統中的指標因素; 每千人擁有的醫院位數、農民人均純收入、城鎮登記失業率、城鎮居民可支配收入屬于社會子系統中的指標因素。生態子系統、環境子系統及社會子系統的權重分別為: 0.2977、0.2100、0.4923。

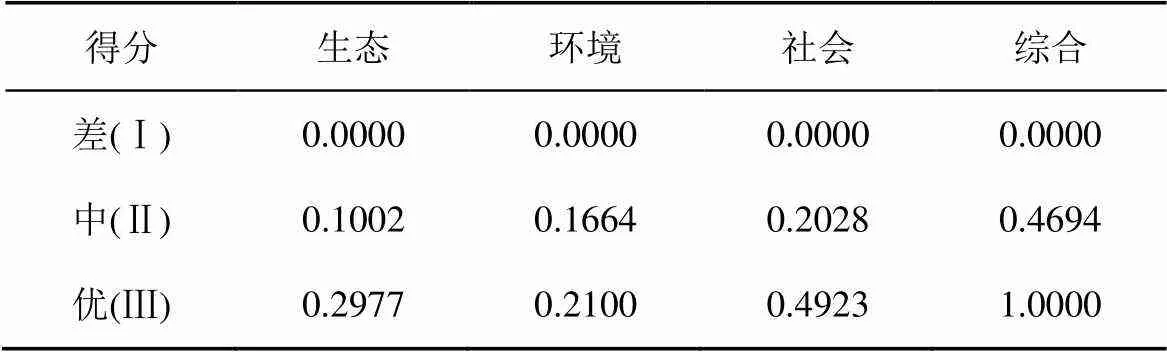

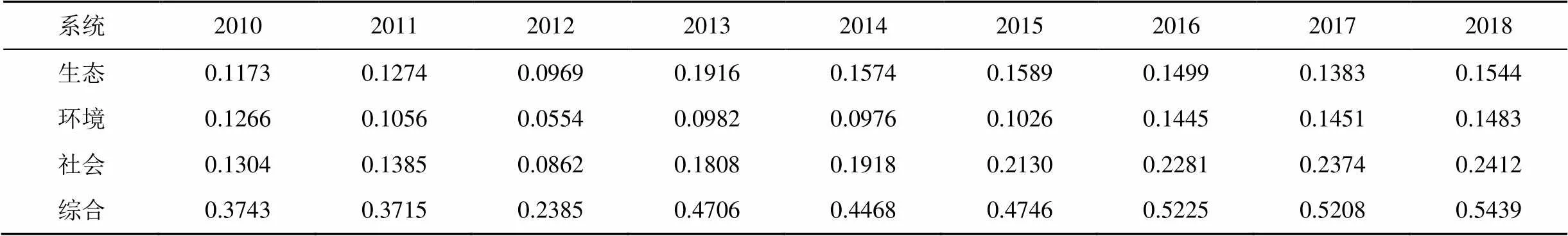

2.1.2 指標得分

根據綜合指標體系和分級標準, 計算各子系統得分及綜合得分的差、中、優三類標準值(表2), 然后計算各子系統及整體生態承載力綜合得分(表3)。結果顯示: 各子系統處于中等水平, 逐漸向較高水平發展, 但是發展速度較慢。

圖3 生態承載力指標權重雷達圖

Figure 3 Radar chart of indicator weights for ecological carrying capacity

2.1.3 內蒙古自治區生態承載力歷史演化

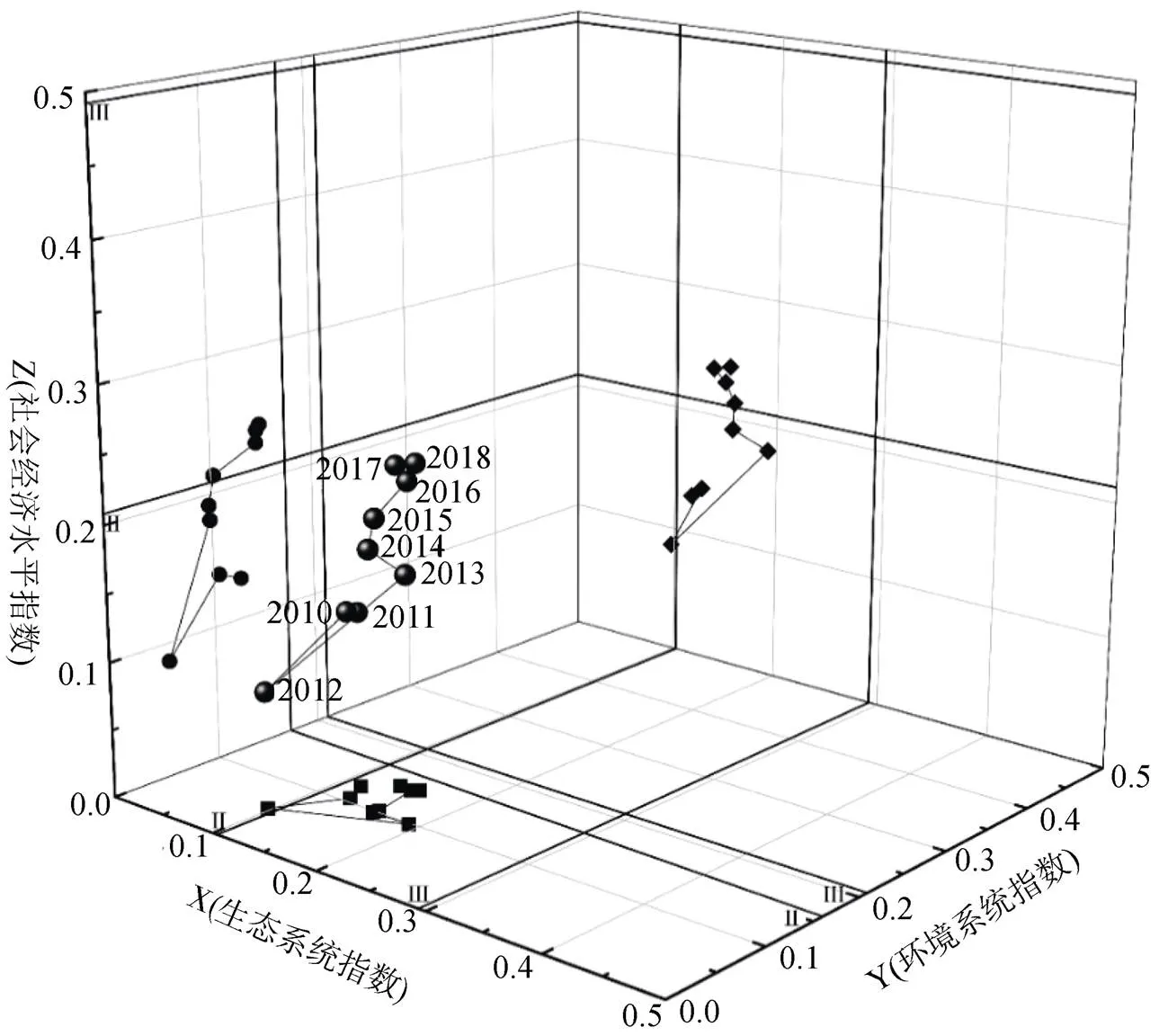

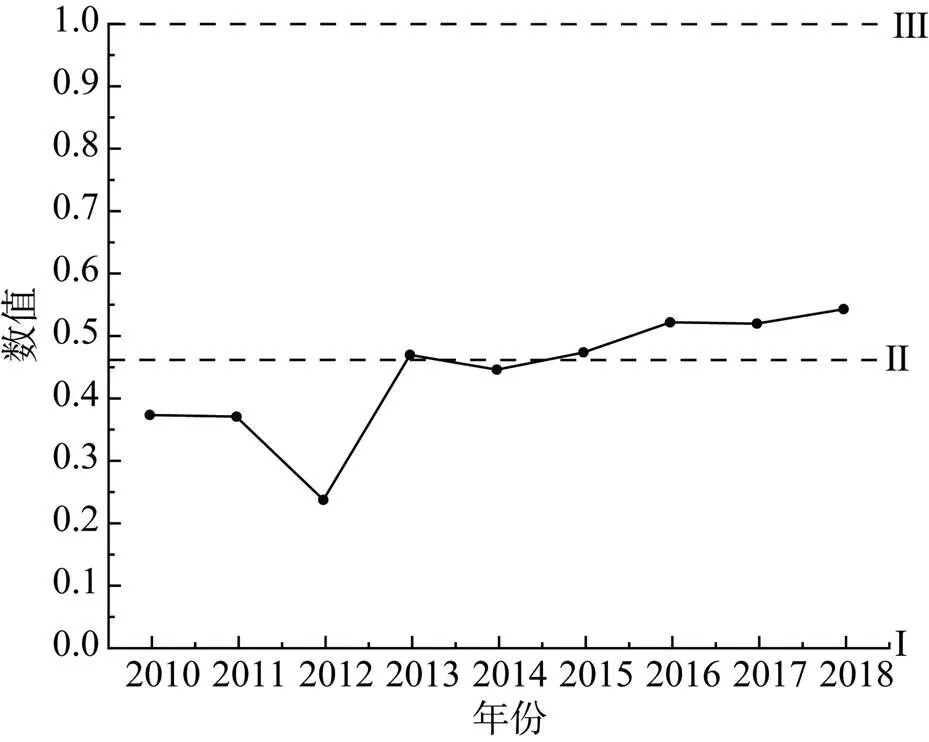

根據表3計算結果, 建立三維生態承載力評價模型。各子系統指標和區域生態環境綜合承載力水平對社會經濟發展的影響在三維模型中如圖4所示;生態承載力綜合指數如圖5所示。

從三維模型可以看出, 研究區2010—2014年屬于模型區塊Ⅳ。2015—2018年均處在模型區塊Ⅷ。生態承載力綜合指數整體呈逐漸上升趨勢, 后期超過中檔線。研究區生態系統良好, 均高于中值; 從選取的評價指標來看, 草地占區域面積、人均公共綠地面積和森林覆蓋率保持良好的積極發展趨勢, 人均水資源量略有波動。草地占區域面積在生態系統中有決定性影響, 與實際情況相符。環境質量有顯著上升, 總體呈現“W”型曲線, 但均處于中值以下, 未達到相對穩定狀態, 自身環境修復能力較差。在2012年達到拐點位置; 在此之后有所上升, 但仍未達到中級。從選取的評價指標來看, 化學需氧量排放量、SO2排放量和工業煙(粉塵)排放量呈逐年下降趨勢; 但工業固廢產生量逐年增加, 環境污染治理投資占GDP比率有所下降, 導致工業固廢綜合利用率有所下降。顯然研究區在經濟發展初期, 并未注重對生態環境的保護和修復, 導致出現生態系統的較大波動。社會經濟發展水平指數持續上升, 在2015—2018年達到中值水平; 從選取的評價指標來看, 第二產業占GDP比重較高, 第三產業占比相對較低。第二產業占GDP比重在工業化中期以后一般呈下降趨勢, 顯然研究區經濟發展并未改變依賴能源、冶金等資源型產業的狀況。

內蒙古自治區綜合發展水平在2013年達到中值, 2014年有所回落, 2015—2018年又回到中值以上; 研究區生態承載力發展狀態良好, 但生態承載力仍處于中低水平的“徘徊”階段, 需要經濟與環境協調發展。總的來說, 社會經濟發展水平較低、污染物排放量大是其癥結所在, 區域發展的不均勻, 與經濟欠發達和不合理的產業結構有重大關聯。

表2 生態承載力評價標準

表3 生態承載力子系統得分

圖4 內蒙古自治區生態承載力三維模型

Figure 4 Three-dimensional model of ecological carrying capacity in study area

圖5 研究區生態承載力綜合指數

Figure 5 Comprehensive index of ecological carrying capacity in study area

2.1.4 不確定性分析

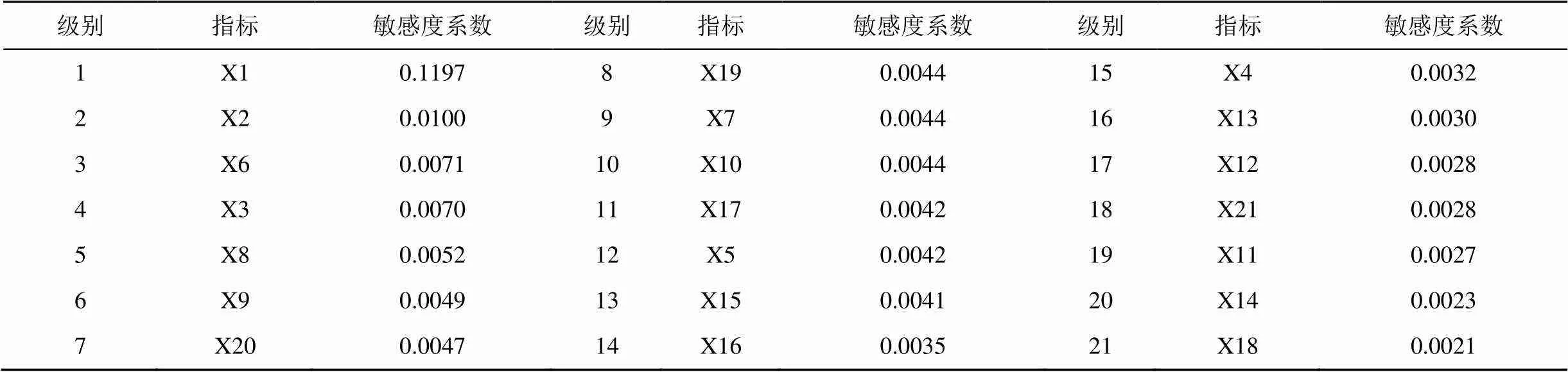

本文不確定性分析主要針對影響生態承載力的各類指標的敏感度進行。選取所有指標數值±10%的變化范圍進行敏感度系數的計算, 將2010—2018年影響生態承載力的21個指標的平均值, 作為敏感度分析的基礎數據, 將21個指標的敏感性進行排序如下(表4)。

敏感性分析結果顯示對研究區生態承載力影響前五位指標分別為: 草地占區域面積、人均水資源量、工業廢水排放量、人均公共綠地面積、SO2排放量; 從指標類型上來看, 影響生態承載力的指標主要集中在生態子系統和環境子系統。

2.2 內蒙古自治區生態承載力預測分析

對研究區生態承載力的預測主要采用定性(馬爾科夫鏈)和定量(灰色模型)相結合的方法對內蒙古自治區未來5年生態承載力的變化情況進行預測。

2.2.1 定性分析

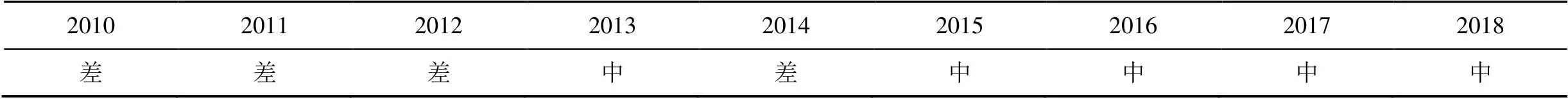

根據生態承載力評價標準(表2), 將研究區歷年綜合承載力狀況列表如下(表5):

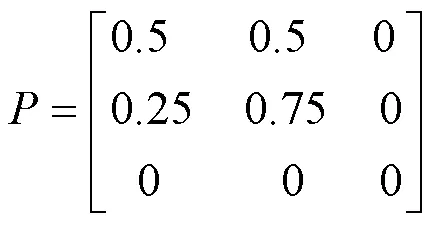

2010—2018年, 研究區綜合承載力處于差等狀態的情況有4年, 中等狀態有5年, 優等狀態有0年。計算研究區轉移概率矩陣如下:

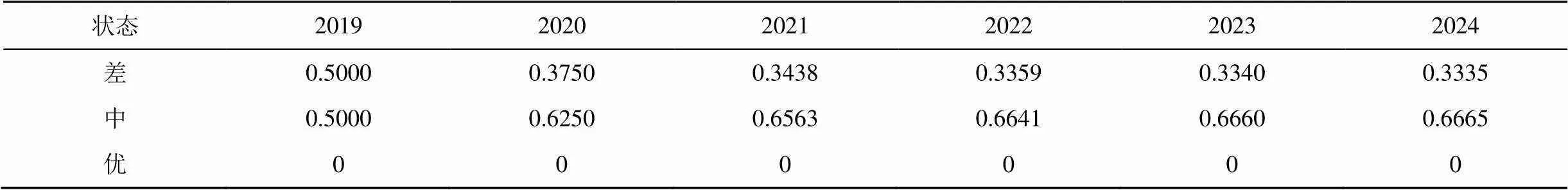

2018年研究區生態承載力狀態為中等, 因此初始狀態向量都定為(1, 0, 0); 經過矩陣計算得到2019—2024年共6年的生態承載力變化狀況預測結果, 見表6。

表4 生態承載力指標敏感度分析

表5 研究區歷年生態承載力狀態

表6 生態承載力定性預測

從表6可以看出, 研究區生態承載力水平未來將可能長期處于中差等水平, 但隨著時間的推移, 差等水平的概率逐漸降低, 中等水平的概率逐漸升高。

2.2.2 定量預測

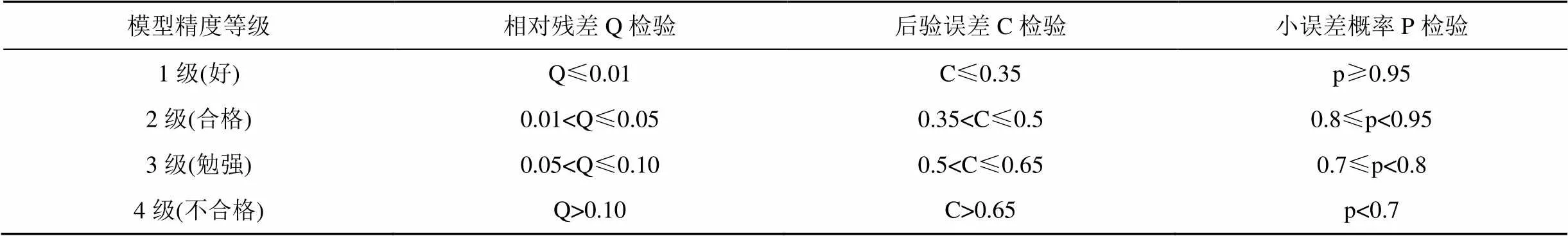

根據生態承載力計算結果, 建立灰色預測模型, 對未來指標進行預測, 并對模型進行檢驗。通常使用相對殘差Q檢驗、后驗誤差C檢驗、小誤差概率P檢驗對模型的精度精細判定[23-24], 精度檢驗等級如下(表7)。

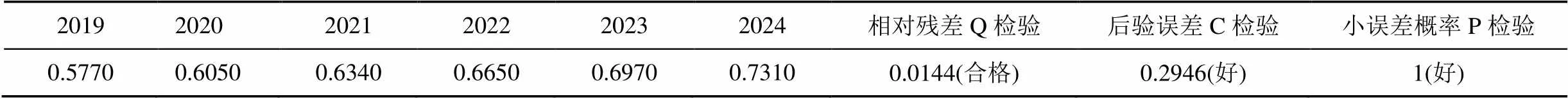

根據灰色預測模型原理建模, 得到2019—2024年內蒙古自治區未來6年生態承載力的預測值(表8)。

研究區預測模型檢驗2個好, 1個合格。預測模型通過模型檢驗標準, 模型精度較好, 預測結果可信。

研究區未來6年生態承載力處于中等水平, 但是僅是剛過中等線, 長期處于逐漸上升趨勢, 且上升速度較快。這一結果與定性預測結果一致, 兩種預測方法相互印證, 說明研究區環境治理方面成果顯著, 未來環境將持續轉好。

3 討論

指標選取一直是綜合評價法的一個需要嚴謹討論的問題, 指標選取受到多方面的影響, 比如指標的共性和特征, 指標之間是否具有相關性(相關性過高的指標, 會影響之后模型的計算)等。我們針對共性指標的選取主要建立在前人研究的基礎之上, 雖然是公認的指標, 但受到認知的不斷完善影響, 還是存在一定的不確定性。對于特性指標的選取我們也是從研究區公認的特殊性的角度出發進行選取, 隨著時間的推移這種指標體系可能會存在需要增加或減少指標類型的可能性, 但這并不影響本文的意義, 本文主要在當前認知的基礎之上, 對研究區現有生態承載力水平進行的系統性研究, 提供一套完整的、可推廣的研究方案。

預測模型一直是各領域專家討論的熱點問題。用統計學或數學的方法進行預測一直是公認的方法, 這類預測模型成熟, 并有相應模型檢測的方法, 可以最大限度的降低結果的不確定性, 增加預測結果的可信度。本次研究使用定性與定量兩種預測模型相結合的預測方法, 互相印證結果, 使得結果更加可信。但是這樣的預測往往忽略掉了生態環境本身的自然屬性以及各因素之間的相關性, 更加完善的預測模型, 需要基于數學和統計的方法之上, 從相關生態過程研究入手, 將這類變化加入預測模型之中, 模擬生態環境的自然變化, 會使結果更加準確和可信。

4 結論

(1)影響內蒙古自治區生態承載力穩定的關鍵指標是人均水資源量和森林覆蓋率。因此, 要想快速提升區域生態承載力, 應從增加水源供給、節約用水、退耕還林, 治理沙漠化等方面著手。另外, 環境污染仍是制約研究區生態承載力提高的重要因素, 其中工業固體廢棄物的再利用和無害化處理仍是關鍵。

(2)2012—2018年生態承載力綜合指數整體呈逐漸上升趨勢, 但仍處于中低水平的“徘徊”階段, 處于經濟與環境協調發展的階段。未來需要進一步協調經濟的發展與生態環境之間的關系, 在保證經濟發展的同時, 更加注重生態環境水平的提高, 構筑我國北疆綠色長城。

表7 灰色預測模型檢驗標準

(3)如果不改變現狀, 研究區生態承載力水平未來將可能長期處于中低等水平, 其余指標對生態承載力影響都較弱, 要想提高生態承載力, 仍需全方位的提升才可以使承載力有較大的提高, 實際上執行起來難度較大, 這也是內蒙古近年來生態承載力一直處于中游水平, 上升緩慢的原因。但值得肯定的是隨著時間的推移, 承載力水平是呈現逐漸上升趨勢, 相信隨著我國生態文明建設的推進, 這種趨勢會越來越明顯, 我國北方的生態環境也會因此更上一個臺階。

表8 研究區2019—2024年生態承載力預測及檢驗

附件:內蒙古自治區生態承載力指標數據

[1] 魏曉旭, 顏長珍. 生態承載力評價方法研究進展[J]. 地球環境學報, 2019, 10(05): 441–452.

[2] LEEMANS H B J, GROOT R S D. Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and human well-being: a framework for assessment[J]. Physics Teacher, 2005, 34(9): 534–534.

[3] 譚淼, 周啟剛. 2000-2015年典型山地區域凈初級生產力時空分布特征[J]. 水土保持研究, 2019, 26(06): 339–346.

[4] 張洺也, 趙春子. 基于生態足跡法的延邊州水資源生態環境研究[J]. 東北師大學報(自然科學版), 2019, 51(03): 135–142.

[5] 鄭琦, 王海江, 董天宇, 等. 基于不同評價方法的綠洲棉田土壤質量綜合評價[J]. 灌溉排水學報, 2019, 38(03): 90–98.

[6] 曲修齊, 劉淼, 李春林, 等. 生態承載力評估方法研究進展[J]. 氣象與環境學報, 2019, 35(04):113–119.

[7] 劉婕, 連婷婷. 影響內蒙古 GDP 增長的因素分析[J]. 北方經濟, 2013(11): 55–56.

[8] 趙東升, 郭彩贇, 鄭度, 等. 生態承載力研究進展[J]. 生態學報, 2019, 39(2): 1–11.

[9] FENG Zhiming, SUN Tong, YANG Yanzhao, et al. The Progress of Resources and Environment Carrying Capacity: from Single-factor Carrying Capacity Research to Comprehensive Research[J]. Journal of Resources & Ecology, 2018, 9(2): 125–134.

[10] WANG Yuq, HONG Xianyu, LV Dongke. Analysis on dynamic ecological security and development capacity of 2005-2009 in Qinhuangdao, China[J]. Procedia Environmental Sciences, 2011, 10(part-PA): 0–612.

[11] ZENG Chen, LIU Yaolin, LIU Yanfang, et al. An Integrated Approach for Assessing Aquatic Ecological Carrying Capacity: A Case Study of Wujin District in the Tai Lake Basin, China[J]. International Journal of Environmental Research & Public Health, 2011, 8(12): 264–280.

[12] 鐘業喜, 陸玉麒. 鄱陽湖生態經濟區人口與經濟空間耦合研究[J]. 經濟地理, 2011, 31(02): 195–200.

[13] ZHOU Xiyin, ZHENG Binghui, KHU S. Validation of the hypothesis on carrying capacity limits using the water environment carrying capacity[J]. Science of the Total Environment, 2019, 665: 774–784.

[14] LI Fangzheng, SUN Yinan, LI Xiong, et al. Research on the Sustainable Development of Green-Space in Beijing Using the Dynamic Systems Model[J]. Sustainability, 2016, 8: 965.

[15] DONG Hongwei, LI Peng, FENG Zhiming, et al. Natural capital utilization on an international tourism island based on a three-dimensional ecological footprint model: A case study of Hainan Province, China[J]. Ecological Indicators, 2019, 104: 479–488.

[16] ZHANG Yanzhen, WANG Qian, WANG Zhaoqi, et al. Impact of human activities and climate change on the grassland dynamics under different regime policies in the Mongolian Plateau[J]. The Science of the total environment, 2020, 698: 134304.

[17] CROPP R and NORBURY J. An eco-evolutionary system with naturally bounded traits[J]. Theoretical Ecology, 2019, 12(4): 401–412.

[18] YAO Yongxiang, LI Jia, DUAN Ping, et al. Research on three-dimensional model reconstruction of slope erosion based on sequence images[J]. Optics and Laser Technology, 2019, 110: 209–218.

[19] YANG Yijia, SONG Ge, LU Shuai. Study on the ecological protection redline (EPR) demarcation process and the ecosystem service value (ESV) of the EPR zone: A case study on the city of Qiqihaer in China[J]. Ecological Indicators, 2020, 109: 105754.

[20] WANG Jiayang, WEI Xiaomei, GUO Qian. A three- dimensional evaluation model for regional carrying capacity of ecological environment to social economic development: Model development and a case study in China[J]. Ecological Indicators, 2018, 89: 348–355.

[21] 樊新剛, 米文寶, 馬振寧. 區域經濟–污染–環境三維評價模型的構建與應用[J]. 環境科學, 2015, 36(02): 751–758.

[22] XU Shuobo, XU Dishi, LIU Lele. Construction of regional informatization ecological environment based on the entropy weight modified AHP hierarchy model[J]. Sustainable Computing: Informatics and Systems, 2019, 22: 26–31.

[23] LI Yan, MEI Yajun. Effect of bivariate data’s correlation on sequential tests of circular error probability[J]. Journal of Statistical Planning and Inference, 2016, 171: 99–114.

[24] BAEY C, COURNèDE P, KUHN E. Asymptotic distribution of likelihood ratio test statistics for variance components in nonlinear mixed effects models[J]. Computational Statistics and Data Analysis, 2019, 135: 107–122.

王路, 白晶晶, 鄭春麗. 內蒙古自治區生態承載力歷史演化及預測[J]. 生態科學, 2021, 40(5): 155–163.

WANG Lu, BAI Jingjing, ZHENG Chunli. Historical evolution and prediction of ecological carrying capacity in Inner Mongolia Autonomous Region[J]. Ecological Science, 2021, 40(5): 155–163.

王路, 白晶晶, 鄭春麗. 內蒙古自治區生態承載力歷史演化及預測[J]. 生態科學, 2021, 40(5): 155–163.

WANG Lu, BAI Jingjing, ZHENG Chunli. Historical evolution and prediction of ecological carrying capacity in Inner Mongolia Autonomous Region[J]. Ecological Science, 2021, 40(5): 155–163.

Historical evolution and prediction of ecological carrying capacity in Inner Mongolia Autonomous Region

WANG Lu2, BAI Jingjing1, ZHENG Chunli1, *

1. School of Energy and Environment, Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou 014010, China 2. Key Laboratory of Integrated Exploitation of Bayan Obo Multi-Metal Resources, Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou 014010, China

This paper selects Inner Mongolia Autonomous Region, an important ecological barrier in China as the study object. Through collecting the data of ecological, environmental and socio-economic indicators of the study area from 2010 to 2018, we established a three-dimensional evaluation model of ecological carrying capacity. The subjective and objective comprehensive weighting methods were used to weight the indicators in the model, calculate the current situation of ecological carrying capacity of the study area and the indicators sensitive, and predict the development trend. We provide scientific method and data support for protecting ecological environment security of Northern Frontier of China. The results show that the main indicators affecting the ecological carrying capacity of the study area are the per capita water resources and the forest coverage rate. The total ecological carrying capacity of the study area is gradually increasing, but it is still at a medium-low level in the short period. It is necessary to strengthen the coordination and sustainable development of ecology, environment and social economy. In the future, the ecological carrying capacity of the study area will gradually increase; the growth rate will accelerate; the economic and social development will be more inclusive.

ecological carrying capacity; three-dimensional evaluation model; Markov chain; gray prediction model; Inner Mongolia

10.14108/j.cnki.1008-8873.2021.05.020

X826

A

1008-8873(2021)05-155-09