一起編個故事吧!

趙紅梅

語言表達能力好的孩子,不僅能在同伴群體中脫穎而出,后續發展也會顯現諸多優勢:善于溝通,社會交往能力更強;性格開朗,情緒穩定,心態樂觀;能更好地適應學習生活。

語言表達能力大不同,原因在于這2點

短短幾年,孩子之間的語言表達能力有驚人的差異,可能緣于以下兩種原因:

練習表達的機會不同

從兒童發展歷程上來說,個體語言的早期出現,在很大程度上依賴于先天因素;但是后續表達性言語的發展獲得,則在很大程度上依賴于后天的成長環境。因此,在孩子的成長中,如果孩子練習表達的機會比較少,就很容易成為“悶葫蘆”,不愛說話,越不愛說越說不好,越說不好就越不敢說。

思維內容的準備不同

有些孩子的表達很單一,屬于無話可說,這種狀況往往與孩子內心的豐富性有關。如果孩子的生活過于單調,缺少新鮮和變化,就會在語言表達上也“墨守成規”,罕見激情與樂趣,導致孩子即使有機會說話,但腦子里也沒有什么可以表達,表達出來也會讓人覺得索然無味。

有心理學家認為,語言是思維的外殼,是思維的工具;而思維則是語言的本質,是語言的內核。所以語言表達其實是在反映孩子的腦子里有什么,他是如何看待和理解這個世界的。當孩子的內部“儲備”豐富,語言表達就會如同傾瀉而出的瀑布一般,自然順暢。

5步編故事法,提升孩子的語言表達能力

如果想提升孩子的語言表達能力,父母可以帶著他一起從編故事開始。孩子天生對故事有親切感,喜歡聽故事,也會喜歡上編故事。在這個過程中,可以給孩子盡情說話的機會,也能幫助孩子把現實和想象有機結合,實現思維中的整合,再用語言表達出來。

不過,即使有父母的參與和提示,如果孩子沒有一定的練習和累積,最初也是很難創編故事的。建議父母要循序漸進,從練習編一個小場景開始,甚至是可以把任何一次語言表達都看作是編故事,只要表達中包含了一些基本要素即可:什么人、什么時候、在哪里、做了什么事情等。最初編只有幾句的迷你微型故事就可以,后面再慢慢去駕馭復雜曲折的長篇故事,以及互動性很強的即興創編故事。可以按照以下步驟慢慢來:

第1步,共同設定故事主角。

這是孩子最喜歡的一步,可以讓孩子來設定主角是什么,可以是同齡人,也可以是孩子喜歡的小動物等,重要的是讓孩子有親近感。

第2步,搭建故事內容。

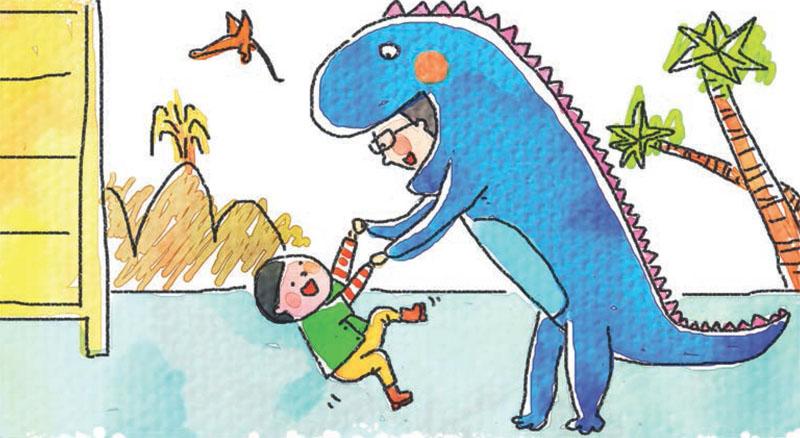

故事的內容盡可能是孩子熟悉的生活,或者是和自己的想象、愿望等有關。比如孩子最近想邀請小伙伴來參加自己的生日會,那么可以編一個魔法邀請函的故事;比如孩子最近看了不少和恐龍有關的書,很想回到那個時代親手摸摸恐龍等,那么就可以編一個穿越回恐龍時代的故事。只要是孩子熟悉的、感興趣的題材都可以成為故事內容的組成部分。

第3步,故意設障提高創編的難度。

孩子語言表達的學習,其實需要先進行內在的一些思考,才能輸出。所以,在創編過程中,父母不要替代孩子去想,而是要多提問題,創設一些小難題,“逼迫”孩子去想怎樣把故事編得更“圓滿”。比如問問:“他為什么哭了?”“他是怎么跳過去的?”不懂提問技巧的父母,可以把自己當成是孩子的小伙伴,真心提出不懂的地方請孩子解答。這樣的思考多了,孩子的語言表達才會不斷精進,習慣于表達有邏輯性,而且會組織語言。

第4步,增強故事的細膩度。

孩子語言表達的最初動力,就是對于自身內在情感體驗的表達,將別人看不見的,只有自己能夠體驗到的內隱的、感性的內容借助于語言表達出來,使其外顯化。父母要把握住孩子這樣的思維特點,避免粗魯地糾正、限制和否定孩子的情感,而是要善于疏導、順勢而為,讓孩子把童真的情感能夠大膽、盡情地舒展開來,表達出來,將自己的情感體驗付諸在故事人物上,給故事增添細節,增加細膩度。

第5步,開闊創編的思路。

專為孩子量身定制的影視作品和繪本越來越多,高品質的作品,能讓孩子感受到十分豐富的信息。父母不要盲目認為孩子看動畫片就是不好,其實,孩子看后父母沒有及時跟孩子溝通、互動才是做得不好的地方。如果知道孩子最近喜歡看什么,正在對什么感興趣,將這些內容和原話加入到創編故事中來,不僅孩子特別有興趣,還能開闊孩子創編的思路,加深孩子對語言的深入理解,往往能起到很好的作用。

或許,很多父母從來沒有跟孩子一起編過故事。那就從現在開始,與孩子一起坐在暖陽里,讓孩子在故事中暢想,也在故事中成長。