云南不同種源小白及生長與土壤理化性質的關系

宋志姣 馬前濤 吳 麗 項 輝

(保山學院 資源環境學院,云南 保山 678000)

小白及(Bletilla formosana)是蘭科(Orchidaceae)白及屬(Bletilla)多年生草本植物[1],主要分布于陜西、臺灣、廣西、四川、貴州、云南和西藏等省份,以干燥的假鱗莖入藥,是分布區內重要的少數民族習用藥材[2]。近年來,隨著國內中藥材市場的持續升溫,白及屬植物藥用需求量逐漸加大。在商業利益的驅使下,過度采挖和生境破壞使得小白及的野生資源瀕臨滅絕[3],而資源短缺與市場需求的供需矛盾促使人工種植成為解決這一問題重要的途徑。以種植代替采挖,減少對野生資源的過度消耗,為可持續發展白及屬藥用植物資源提供了有效的途徑和方法[2,4]。然而,大面積種植小白及的過程中,許多藥農因未充分考慮土壤條件導致小白及生長不良、生產力低下。

土壤是中草藥生長的主要場所,中草藥的生長與土壤的理化性質密切相關。土壤物理性質中的容重主要影響植物根系的穿透、發育和生長[5,6],而土壤飽和持水量、非毛管孔隙度、自然含水量和排水能力則主要影響植物根對水分和養分的利用率、根際微生物組成等[7]。土壤化學性質中的有機質和pH值是土壤化學性質的重要指標,一定程度上反映了土壤的肥力和養分狀況,對中藥太子參(Pseudostellaria heterophylla)的研究表明太子參的農藝性狀受土壤有機質和pH影響顯著[8],蔬菜有關研究也表明其產量與土壤的pH值在一定范圍內呈極顯著正相關[9]。

目前,小白及的研究主要圍繞小白及藥用價值[10]、同屬植物鑒定[11]、組織培養與快速繁殖[12]等方面展開,缺乏對野生小白及土壤的研究,更未關注小白及生長與土壤理化性質相關關系。土壤相關信息的缺乏,嚴重制約了小白及規模化種植和產業發展。因此,本研究在野外調查的基礎上展開野生小白及生長與土壤性質研究,闡釋滇西地區野生小白及生長與土壤物理、化學性質的相關關系,為人工種植小白及的土壤選擇、養分管理提供參考,同時為野生小白及資源保護策略的制定提供借鑒。

1 材料方法

1.1 樣地選擇及調查

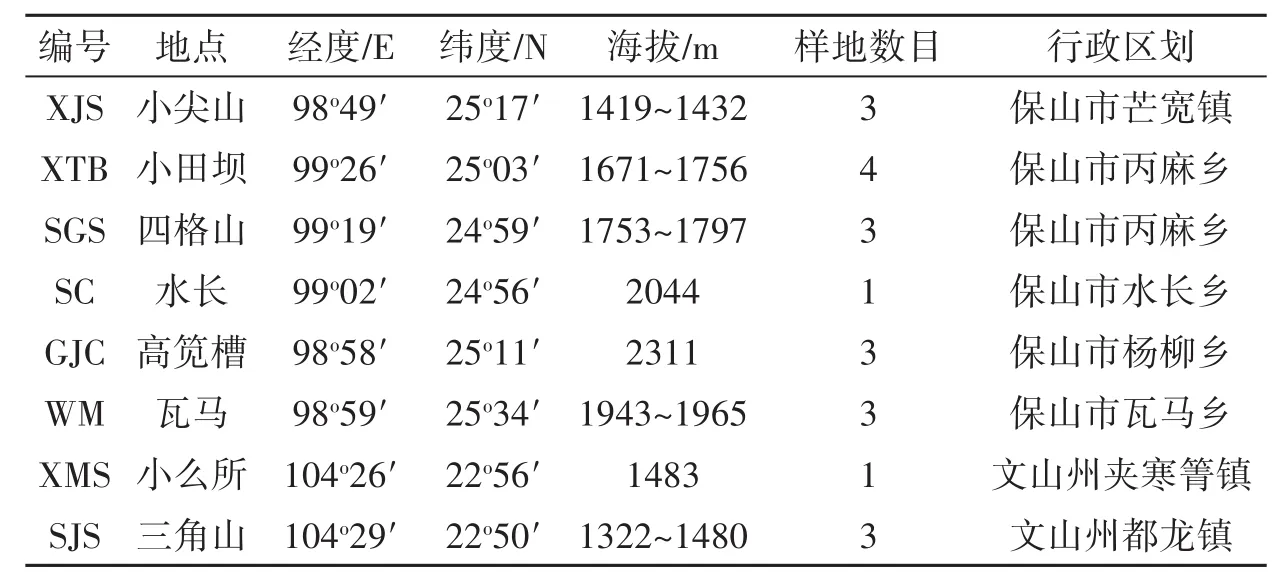

于2017年5月至2017年8月,在對云南省保山市、文山州小白及天然分布進行踏查的基礎上,選取了8個種源地進行樣地調查,隨機設置2 m×2 m樣地21塊(見表1),對樣地內所有小白及進行生長指標測定。株高、葉片長用直尺測量(0.1 cm),地徑、葉片寬用電子游標卡尺測量(0.01 mm),并計算葉片長寬比[4],采集部分樣地內白及帶回試驗地栽種。

表1 野生小白及樣地調查信息

1.2 土壤樣品的采集和測定

從樣地左上角到右下角方向按上、中、下挖三個土壤剖面,分別于0~10 cm、10~20 cm用環刀取上下兩層體積100 cm3的土樣(小白及假鱗莖位于地下0~10 cm的位置,須根則主要分布在10~20 cm范圍),密封、包裝、編號、帶回實驗室分別測量,試驗共計采集土樣114個。

土壤物理性質:烘干法和環刀法測定土壤容重、各持水量指標、自然含水量和排水能力[13,14]。

土壤化學性質:電位法測定土壤pH值[15];土壤有機質參考國標測定[16]。

1.3 數據處理

取每個樣地上、下兩層土樣的平均值作為樣地土壤的物理和化學性質特征值,數據用SPSS16.0軟件進行方差分析、多重比較和相關分析。

2 結果與分析

2.1 不同種源小白及生長差異分析

不同種源小白及的生長性狀存在顯著差異(見表2)。小田壩種源小白及的平均株高為22.86 cm,顯著高于小尖山、三角山以外的其他種源;該種源的地徑也顯著高于除四格山以外的所有其它種源,為2.57 mm。以葉片來看,葉片數最多的是四格山種源,平均葉片數為3.3片,瓦馬種源的葉片數最少,平均葉片數為2.3片;葉片最長的是三角山種源,平均葉長為26.19 cm,水長種源平均葉長最短,為6.88 cm;葉片最寬的為小田壩種源,葉片平均寬度為16.99 mm,葉片最窄的是小么所種源,為9.63 mm;葉片長寬比最大的為三角山種源,最小的為水長種源。

表2 小白及生長性狀多重比較

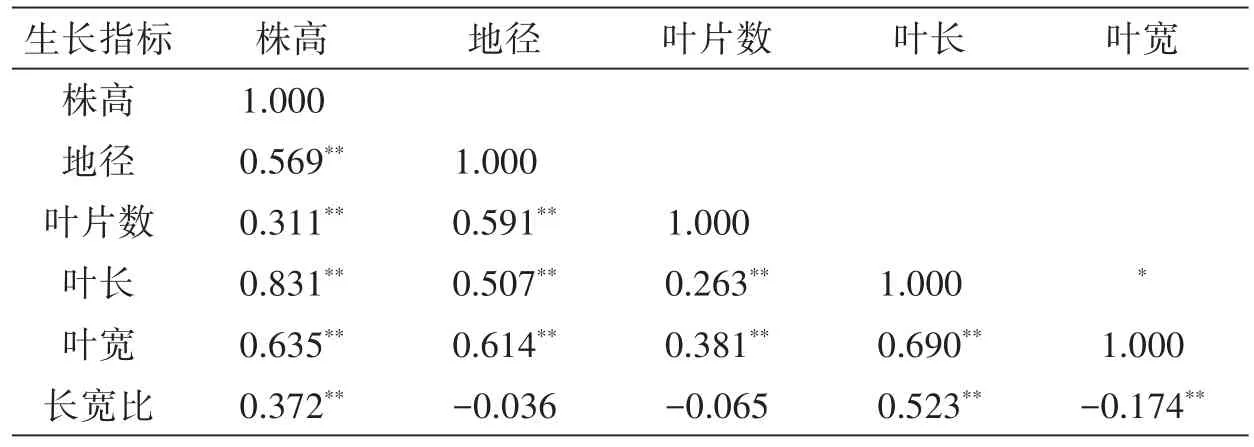

各生長指標的Pearson相關分析(見表3)表明:長寬比與地徑、長寬比與葉片數之間相關關系不顯著,長寬比與葉片寬度之間呈極顯著負相關;其余各指標之間均呈極顯著正相關。這說明在野生狀態下生長狀況較好的小白及,在株高、地徑、葉片數、葉片長和葉片寬指標上均表現良好,這與實地調查的結果一致。

表3 各生長指標的Pearson相關分析

2.2 野生小白及土壤理化性質分析

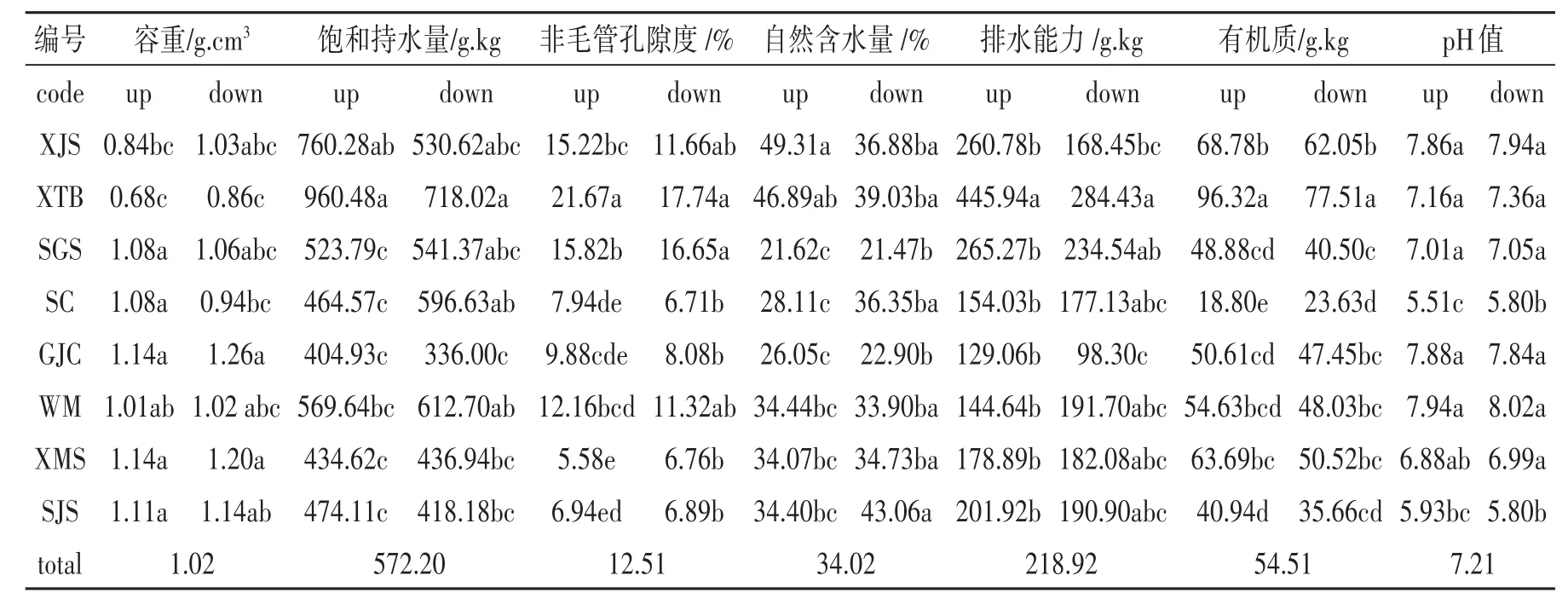

云南野生小白及土壤的理化指標中土壤容重和土壤pH值總體都呈現出上層土壤大于下層土壤的趨勢;與之相反,土壤非毛管孔隙度、自然含水量和有機質呈現上層土壤低于下層土壤的總體趨勢(見表4)。野生小白及生長的土壤,其容重的范圍為0.68~1.26 g/cm3,平均為1.02 g/cm3,8個種源野生小白及土壤容重差異顯著,小田壩種源的容重顯著低于其他種源。土壤飽和持水量的范圍為336.00~960.48 g/kg,平均為572.20 g/kg,8個種源野生小白及的飽和持水量差異顯著,小田壩種源的上層和下層土壤飽和持水量都為最高。非毛管孔隙度的范圍為5.58~21.67%,平均為12.51%,各種源非毛管孔隙度差異顯著。自然含水量的范圍為21.47~49.31%,平均為34.02%;排水能力的范圍為98.30~445.94 g/kg,平均為218.92 g/kg。

表4 土壤理化指標多重比較

野生小白及土壤的化學性質表現為:不同種源小白及土壤有機質的范圍為96.32~18.80 g/kg,平均有機質含量為54.51 g/kg,不同種源間的土壤有機質含量差異顯著,小田壩種源顯著高于其他種源。8個種源小白及土壤pH值范圍為5.80~8.02,pH均值為7.21,各個種源的pH值差異顯著;其中,小于6.5的種源有2個;pH值介于6.5和7.5的種源有3個;pH值大于7.5的種源有3個。

2.3 小白及生長性狀與土壤理化性質之間的關系

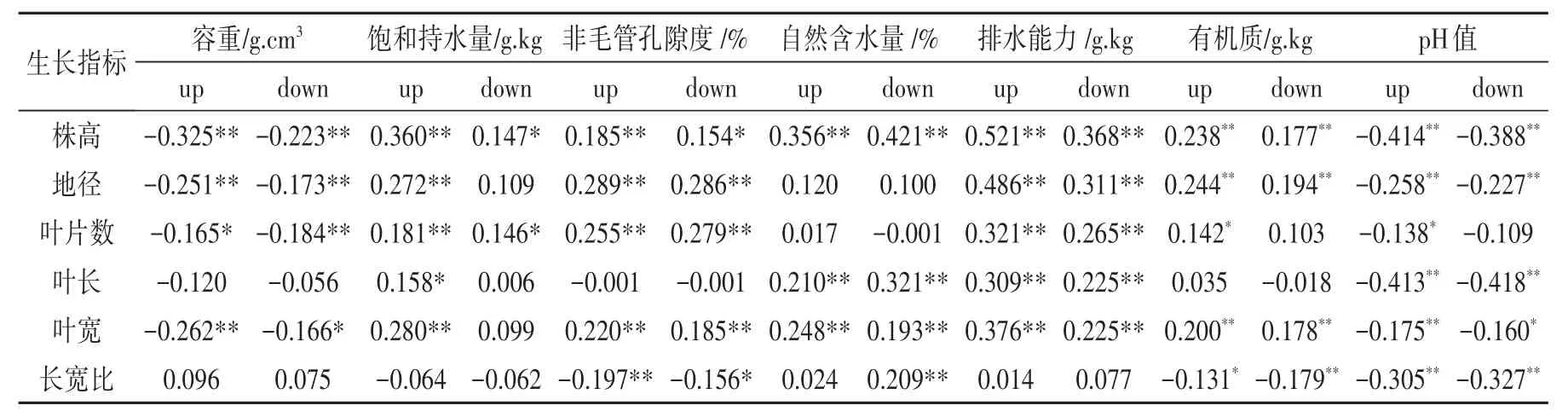

小白及生長的各個指標與土壤物理性質的多個指標之間存在顯著或極顯著相關關系,且上層土壤與下層土壤的相關性不一致(見表5)。其中,土壤的排水能力與小白及生長之間的關系最為緊密,除與葉長寬比之間不顯著以外,其他生長指標均呈極顯著正相關關系。非毛管孔隙度與小白及各個生長指標之間的相關關系次之,土壤的非毛管孔隙度與小白及的地徑、葉片數、葉寬均呈極顯著正相關,土壤的非毛管孔隙度與小白及株高分別呈極顯著正相關和顯著正相關,葉長寬比還與上層土壤非毛管孔隙度呈極顯著負相關。

表5 土壤理化性質與生長指標相關關系

土壤有機質與小白及株高、地徑和葉寬呈極顯著正相關,與葉長寬比呈極顯著負相關,上層土壤有機質還與葉片數顯著正相關,說明生長在富含有機質的土壤中的小白及其株高、地徑、葉片數和葉寬較生長于有機質含量少的土壤中的小白及表現更好。小白及喜歡生長于中性偏堿的土壤中,平均pH值為7.20;土壤pH值與小白及株高、地徑、葉長、葉寬以及葉長寬比均呈顯著或極顯著負相關,說明土壤pH值顯著影響小白及的多個生長性狀。結合小白及土壤的pH值分布規律,認為小白及更喜中性偏堿的土壤。

3 討論

眾多學者的研究表明,土壤理化性質與植物生長相關,這種相關關系對于人工種植過程中土壤的選擇和養分管理有重要意義[14,17]。土壤理化性質是影響植物生長發育的重要因素,同時也是土壤肥力的重要指標。土壤物理性質不同將導致水分、空氣、熱量甚至肥力的差異[7]。同時,土壤物理性質與土壤中的生物種類、數量、活性密切相關[18]。野生小白及生長指標與土壤物理性質相關性研究表明:上層土壤對生長性狀的影響大于下層土壤,呈現明顯的垂直特征。這可能是由于小白及主要的營養儲存器官為假鱗莖,而假鱗莖位于上層土壤中。在一定范圍內隨著土壤容重增加,野生小白及的株高、地徑、葉片數、葉寬呈顯著或極顯著減小的趨勢,這一結果與玉米的相關研究結果一致[19],也說明小白及適宜生長于疏松、排水良好的土壤中[1]。在選擇種植土壤時,需特別注意土壤物理性質中的土壤容重、非毛管孔隙度、土壤排水能力等指標,同時在人工種植小白及的過程中可以適當進行松土,或者覆蓋稻草、松針等,以減少土壤板結。

有機質是土壤養分的重要來源,是土壤固相的重要組成部分,隨著土壤有機質的增加,小白及葉寬增加而葉長減小,這與煙草的相關研究結果一致[20]。pH值影響土壤的養分流轉和微生物活動,可以改變土壤中微生物酶的活性,影響凋落物和動植物殘體的分解。小白及是蘭科白及屬植物,蘭科為單子葉植物的第一大科,不同蘭科植物適宜的土壤pH值范圍不一致,野生狀態下小白及喜歡生長于中性微偏堿的土壤中,與同科五唇蘭(Phalaenopsis pulcherrima)喜偏酸性土壤的結果不同[21],與同屬植物白及(B.striata)喜歡生長于弱堿性土壤的研究結果相似[22]。

通過對土壤理化性狀與小白及生長進行了研究,且土壤化學性狀中未對元素進行測量和分析,在未來研究中,還需增加其他環境因子如土壤元素、溫度、降雨、坡向、坡度、坡位、陽光等,并從樣地、種源、分布區各個尺度上進行分析研究,系統揭示小白及生長與環境之間的關系,為小白及人工種植和經營管理提供科學依據和技術支撐。以便采取適宜的經營管理措施,提高人工種植小白及的品質及產量。