解碼資本市場“安徽力量”

上市公司是企業的優秀代表,是經濟發展的支柱力量。2020年,安徽上市公司交出了亮麗答卷。不僅新增上市公司數量創歷史之最,資本市場“安徽力量”不斷壯大,同時一批新興科技公司集中上市,上市群體結構優化明顯。但也存在創新能力有待提高、再融資比重較低、并購重組不夠活躍、內部治理亟待規范等問題。

總數穩居中部第一,新增躋身全國第一方陣

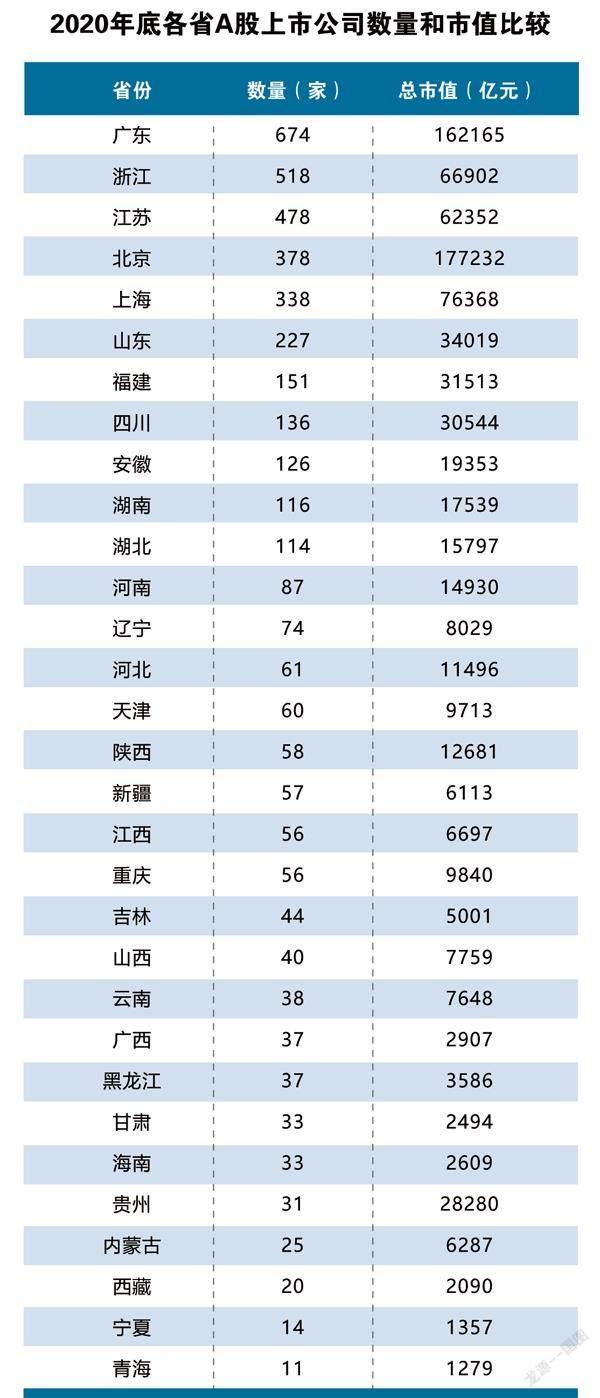

上市公司數量代表區域內優質企業數量。截至2020年12月31日,安徽A股上市公司共有126家,穩居中部地區第1位、全國第9位。其中,科創板上市公司8家,居中部地區第1位、全國第7位。

上市公司市值體現企業在資本市場上的價值。2020年,受新冠肺炎疫情影響,A股市場出現較大波動,但隨著疫情得到有效控制,A股市場趨于平穩。截至2020年12月31日,安徽A股上市公司市值達到19353億元,較上年增加5812.83億元,增長42.93%;占全國上市公司市值總量的2.29%,比重較上年提高0.18個百分點;在全國排名保持第10位,在中部地區繼續保持第1位,但與滬浙蘇相比差距很大,安徽分別相當于上海的25.34%、浙江的28.93%和江蘇的31.04%。

企業上市速度反映區域優質企業的成長速度。2020年,受疫情影響,年初A股IPO數量下滑明顯,但隨著新股發行常態化以及創業板注冊制改革正式落地,A股首發上市公司共396家,創歷史新高。安徽搶抓注冊制改革機遇,持續加大政策扶持力度,區域內IPO呈現爆發式增長,全年新增20家上市公司,創歷史之最。年度增量僅次于浙江、江蘇、廣東、北京、上海,居全國第6位,首次躋身全國第一方陣。其中新增科創板上市公司8家,居全國第7位;新增注冊制下創業板上市公司4家,居全國第4位。

從上市后備資源來看,安徽IPO后備企業隊伍不斷擴大,發展后勁不斷增強。截至2020年12月末,安徽IPO過會待上市公司7家,居中部地區第1位、全國第9位;上報在審企業21家,居中部第1位、全國第8位;IPO輔導備案企業67家,居中部第1位。截至2021年5月31日,安徽已有7家企業成功公開募股,多于湖北5家、河南3家、江西2家。

從退市情況來看,2020年A股退市公司數量達20家,其中安徽盛運環保因投資者喪失信心導致面值退市,于2020年8月被摘牌。2020年底,上海、深圳證券交易所分別發布“史上最嚴”退市新規,無法持續創造價值的上市公司將被淘汰。

多極支撐格局加快構建,民企國企比翼齊飛

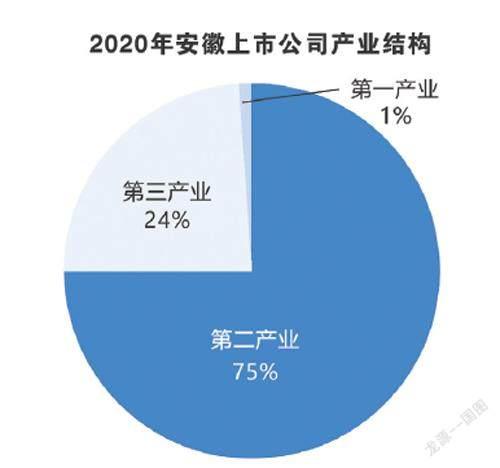

從產業結構來看,第一產業安徽上市公司有2家,第二產業有94家,第三產業有30家,占比分別為1.59%、74.60%、23.81%。隨著高新技術制造業和現代服務業快速發展,第二、三產業上市公司數量分別新增16家、6家。

從區域結構來看,2020年有7個地市上市公司數量有所增加,“安徽板塊”多極支撐的區域協調發展格局正加快構建,但區域差距仍然明顯。具體來看,合肥上市公司數量新增12家達到58家,省會城市引領作用進一步凸顯;蕪湖新增2家達到16家,發展勢頭良好;宣城、馬鞍山、銅陵、滁州、蚌埠5個市達到5家以上。其中,滁州新增金春股份、龍利得2家上市公司,蚌埠成功吸引深圳上市公司大富科技落戶;另外,馬鞍山、銅陵、安慶、池州各新增1家上市公司;宿州是安徽唯一沒有上市公司的地級市。

上市公司數量和質量是區域經濟發展的“晴雨表”。未來安徽各地仍需加大政策扶持力度,培育更多優質上市企業資源,加快推進本地企業掛牌、上市。

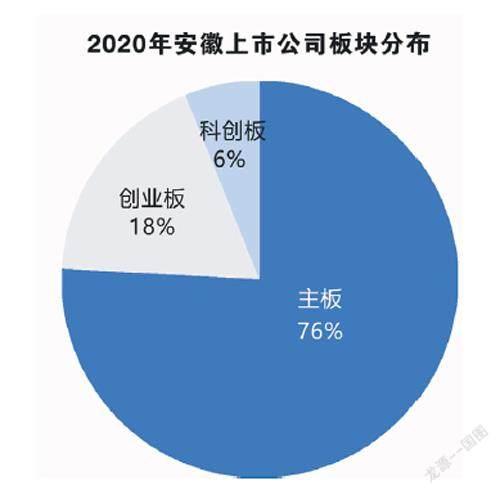

從板塊結構來看,2020年深交所主板與中小板正式合并,隨著中小板退出歷史舞臺,出現主板、創業板及科創板三足鼎立格局。截至2020年底,安徽上市公司在主板有96家,在科創板有8家,在創業板有22家,“新三板”294家,省區域性股權市場掛牌企業7320家。

境外市場能夠幫助大型企業快速籌集大量資金,推動企業按照國際市場準則迅速發展,并幫助所處區域吸引外資。安徽境外市場上市公司共有14家,在美國紐交所上市僅有1家,說明安徽企業走向國際資本市場的整體能力較弱;在香港聯交所上市公司有13家,其中,蕪湖5家,合肥4家,馬鞍山2家,池州1家,滁州1家。

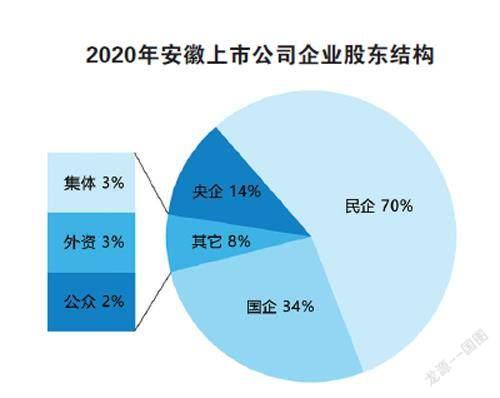

從股權屬性看,民企新增16家增至70家,國企新增1家增至34家,央企新增5家增至14家,其他企業減少1家至8家。從市值規模看,安徽央企和國企上市公司總市值達9136億元,占比為47.21%;呈現民企上市公司總市值9757億元,首次占據半壁江山,占比達50.42%,較去年40%上升明顯。說明安徽民營上市公司活力不斷被激發,實力不斷增強,與國有上市公司呈現出比翼齊升、各領風騷的良好發展勢頭。

從融資規模來看,截至2020年底,安徽上市公司再融資總額為2778.4億元,再融資規模僅占總融資規模余額的20.49%,較2019年下降3.5個百分點,說明安徽上市公司直接融資占比持續較低。具體來看,有30家上市公司再融資額高于平均值,較去年新增6家;其中,國元證券、淮北礦業、中公教育占據前3,分別為298.4億元、219.4億元和184.8億元;有55家上市公司再融資額低于10億元,有32家從未進行過再融資。

從2020年度新增再融資額表現來看,共有7家上市公司進行了再融資,再融資總額為94.4億元,其中國元證券再融資額為54.3億元,占比超過一半。可以看出,安徽上市公司直接融資呈兩極分化現象。多數上市公司的再融資能力較弱,安徽資本市場融資功能未得到充分發揮。

業績兩極分化,多數上市公司創新能力弱

報告采取分總評價模式,從業績發展、創新能力、營運能力、社會貢獻與責任、投融資水平五個維度對安徽上市公司進行綜合評價。在具體評價時,選取有代表性的指標構建各維度評價體系。

從業績發展評價來看,2020年,安徽納入排行的121家上市公司整體權益凈利率12.1%、資產收益率6.09%、收入凈利潤率7.7%,較2019年有小幅上升。說明面對突如其來的新冠肺炎疫情和歷史罕見的洪澇災害,安徽上市公司經受住了考驗,業績發展整體向好趨勢明顯。

從綜合業績排名看,前十位與后十位的上市公司業績差距明顯,說明安徽上市公司業績水平兩極分化現象較為突出。受疫情影響,排名靠后企業各項業績指標基本為負。隨著退市機制常態化,業績表現對上市公司越來越重要。業績堅韌,背后是高質量發展的效能不斷釋放,所有上市公司都應花大力氣促進自身高質量發展。

從創新能力評價看,2020年,除高學歷人才比例外,安徽上市公司研發強度、主營業務利潤率、每百人專利申請數均有所上升,尤其是研發強度增幅明顯。主要原因在于新增高技術制造企業偏多,同時安徽上市公司整體對創新越來越重視。

從創新能力綜合排名看,2020年參與排名的124家上市公司創新能力綜合得分平均數為0.1766,低于平均數的有77家,即超6成上市公司創新能力綜合得分偏低。同時,不同上市公司之間的創新能力差異仍很懸殊,擁有部分創新能力比較高的企業,比如國盾量子、科威爾、科大訊飛等,但多數上市公司創新能力較弱。因此,加快提高上市公司創新投入和創新產出水平,對提升安徽上市公司整體創新能力至關重要。

從營運能力評價看,2020年,受疫情、國際貿易形勢等外部環境影響,安徽上市公司總資產周轉率、流動資產周轉率、應收賬款周轉率均有所下降,尤其是應收賬款周轉率由10.17%降至9.26%,降幅最為顯著。但與此同時,固定資產周轉率、存貨周轉率仍有提升,說明2020年安徽上市公司日常運營受到一定程度沖擊,但整體風險仍然可控。這得益于在各級政府強有力的疫情防控舉措下,企業生產經營能夠快速恢復,也得益于上市公司自身迅速靈活調整經營策略。

從營運能力綜合排名看,口子窖、玉禾田表現突出,分居第1、第2位,前者主要由于應收賬款周轉率表現極為突出,后者則是總資產周轉率、存貨周轉率表現優異;排名后十位均是制造業上市公司,其中國盾量子、聚隆科技、國軒高科營運能力表現欠佳。雖然由于重資產投入以及上下游議價弱,在一定程度上限制了其營運能力表現,但作為高科技企業仍需著力提升自身營運能力。

從投融資水平來看,截至2020年底,安徽上市公司投融資總額為1.36萬億元、1.19萬億元,增速分別為15.09%、10.79%,雖然新增上市公司數量較多,但多數規模體量偏小,投融資額較少。具體來看,投資結構方面,受新金融工具準則實施以及加大對外投資影響,自2018年開始安徽上市公司對外投資比重攀升明顯,至2020年底達14.12%;融資結構方面,截至2020年底,直接融資比重為31.82%,其中股票融資占比為27.02%,債券融資為4.80%,近5年變化不明顯。說明安徽上市公司仍以間接融資為主要融資手段,直接融資的作用有待強化。

從投融資總額排名看,安徽上市公司投資和融資規模分別僅有28家、31家高于平均值;排名前十名的公司投融資規模遙遙領先,尤其是海螺水泥投資規模已突破2200億元,融資規模已超過1700億元,2020年投資新增超300億元,龍頭地位顯著,行業帶動效應明顯;融捷健康、黃山膠囊等投融資規模均較少,部分上市公司投融資規模僅為個位數。

從社會貢獻與責任評價來看,2020年,安徽上市公司社會貢獻總額共計1979.65億元,社會貢獻率的平均值為13.96%;社會責任綜合得分均值為0.3091。與2019年相比,社會貢獻率提升明顯,這主要得益于上市公司整體業績表現向好,社會責任相對穩定。具體來看,社會貢獻方面,有44家上市公司得分高于平均水平,少數上市公司社會貢獻率異常過低,甚至有2家為負數;社會責任方面,有32家上市公司得分高于平均水平,說明安徽上市公司社會責任意識明顯增強。

從綜合排名看,玉禾田作為新上市的企業表現最為優異,實現了用更少的資產創造更多的社會福利;中公教育、古井貢酒等表現也較好;*ST新光、ST德豪表現不盡人意。與此同時,僅有少數安徽上市公司能兼顧社會貢獻與社會責任。比如,玉禾田憑借優異的社會貢獻率綜合排名位列第1位,但其社會責任綜合得分表現平平。具體來看,社會貢獻方面,玉禾田、中公教育、古井貢酒等排名靠前,*ST新光、ST德豪、漢馬科技因業績較差無法實現收支平衡排名墊底;社會責任方面,皖新傳媒、華安證券、安徽建工等國企排名靠前,起到了良好的表率作用;惠而浦、四創電子、廣信股份等排名靠后,社會責任意識有待強化。

(課題組由安徽省人民政府發展研究中心、安徽省投資集團、安徽省交控集團與華安證券、國元證券、中國科學技術大學管理學院共同組成)