四川省菊科六棱菊屬一新紀錄種

周樂彥, 喻 洪, 謝 影, 魯 昕, 周 毅, 羅 垚, 徐 波, 張遠彬, 黃春萍,7, 付志璽,7,8*, 于樹華,7,8

(1.四川師范大學 生命科學學院,四川 成都610101; 2.四川省甘孜藏族自治州翁達國有林場,四川 甘孜626000;3.成都海關技術中心,四川 成都610103; 4.四川省中醫藥科學院 中藥資源與種植研究所,四川成都610041;5.中國科學院 成都生物研究所,四川 成都610041; 6.中國科學院水利部 成都山地災害與環境研究所,四川 成都610041;7.四川師范大學 植物資源應用與開發研究所,四川 成都610101; 8.四川師范大學 川西資源環境與可持續發展研究中心,四川 成都610101)

課題組承擔了四川省中醫藥管理局下達的第四次全國中藥資源普查任務,該項目以摸清掌握我省中藥資源為總體目標,借此契機,課題組深入到普查的空白點及藥用植物豐富地區進行資源考察,整理四川省中藥資源本底,重點對四川省產的菊科標本展開了一系列分類名錄、標本等的梳理工作.在整理中國科學院成都生物研究所植物標本館(CDBI)的菊科標本的工作中,查閱已有志書及文獻資料后[1-3],經與中科院成都生物所、成都山地所、四川省中醫藥科學院中藥資源與種植研究所檢查并討論,發現菊科旋覆花族六棱菊Laggera alata(D.Don)Sch.-Bip.ex Oliv.在四川省分布的新紀錄,該物種的發現,是四川省藥用植物資源的有效補充,為進一步保護藥用植物資源提供基礎性資料.現報道如下.

1 六棱菊新紀錄

文獻引證及標本引證:六棱菊Laggera alata(D.Don)Sch.-Bip.ex Oliv.in Trans.Linn.Soc.39:94.1873;C.B.Clarke,Comp.Ind.91.1876;Forb.et Hemsl.in Journ.Linn.Soc.Bot.23:422.1888;Merr.in Lingn.Sci.Journ.11:61.1932;Chang in Sunyats.3:288.1937.-Erigeron atatumD.Don,Prodr.Fl.Nepal.171.1825.-Conyza alataRoxb.,Hort.Beng.61.1814(nomem nudum),et Fl.Ind.ed.2.3:430.1832.-Blumeaalata(Roxb.)DC.,Prodr.5:448.1836;Benth.,Fl.Hongk.177.1861.-Vernonia alataHeyne ex DC.,Prodr.5:448.1836.-Inula exiccataLevl.in Fedde,Repent.Sp.Nov.11:304.1912.-Triplostegia epilobiifoliaH.Lév.Bull.Acad.Int.Géogr.Bot.25:13.1915.-Laggera angustifoliaHayata,Ic.Pl.Formos.8:54.1919.-Laggera alata(D.Don)Sch.-Bip.ex Oliv.var.angustifolia(Hayata)Yamamoto in Journ.Trop.Agric.9:84.1937.

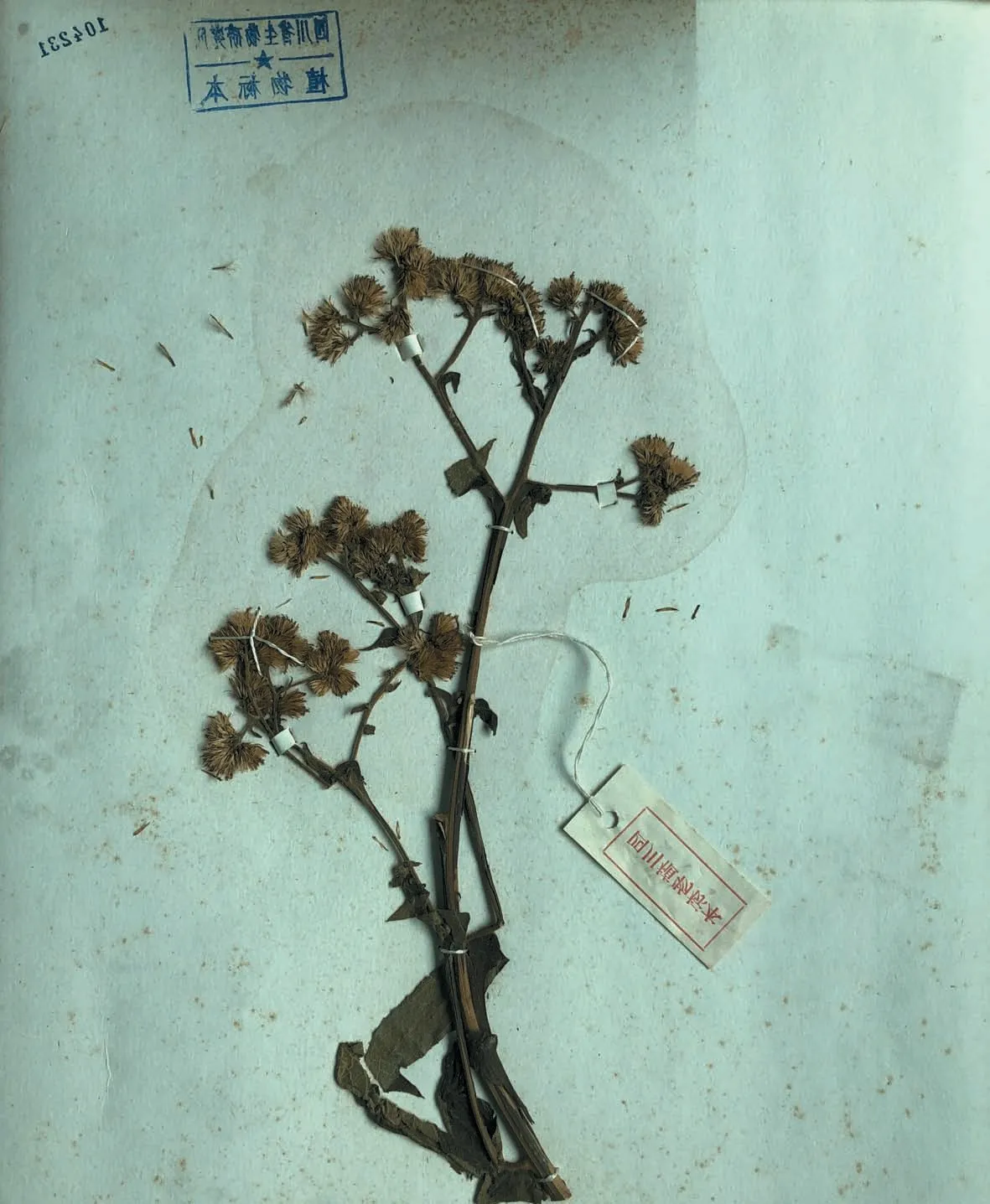

據相關志書及名錄記載[2-3]:六棱菊屬約17種,中國分布2種,生于曠野、路旁以及山坡陽處地,其分布于非洲東部、亞洲的菲律賓、印度尼西亞、中南半島、印度、斯里蘭卡,中國國內廣泛分布于東部、東南部至西南部,北至安徽、湖北,其中,并未明確提及四川省的分布.因此,本報道確認成都生物所植物標本館的該份標本(CDBI0143853)為四川省新記錄,其采于四川省涼山彝族自治州金陽縣.此外,作者之一的張遠彬研究員在攀枝花也發現該種的分布(私人通信),其與翼齒六棱菊Lag-gera pterodonta(DC.)Benth.極為接近,前者莖翅無齒,而后者莖翅具粗齒或細尖齒.

省級新分布紀錄引證標本:Sichuan(四川):Jinyang(金 陽),G.H.Yang(楊 光 輝)14372(CDBI0143852).

圖1 六棱菊標本Fig.1 Specimen of Laggera alata.

2 討論

四川省地理位置特殊、地形地勢復雜、氣候條件多樣,近年來,四川菊科物種分布新紀錄種屢見報道[4-8].新記錄種的發現不僅說明了四川省植物資源的豐富性與多樣性,從側面還說明我國植物考察工作在川西南地區開展較為薄弱.受客觀條件限制,對許多植物類群的研究均局限于標本觀察,而非深入開展野外調查.本文基于標本館的工作,通過文獻梳理、臘葉標本篩查,發現了四川省六棱菊屬新紀錄種六棱菊,為豐富四川省藥用植物資源,并對其進行合理開發提供科學依據[8].六棱菊藥用有祛風利濕、活血解毒的功效,內服主治風濕關節炎、閉經、腎炎水腫等;外用于跌打損傷、燒燙傷、毒蛇咬傷和皮膚濕疹[9].今后,應當深入地開展藥用植物資源調查開發研究工作,實現對其資源的合理運用.

致謝四川師范大學川西資源環境與可持續發展研究中心科技項目(2020CXZX003)、九寨溝地震災區珍稀動物受損棲息地林草植被快速修復模式研究與示范項目(九發行批(2018)128號)對本文給予了資助,謹致謝意.感謝成都生物所標本館工作人員對研究工作的幫助;感謝四川省中醫藥管理局科技處及四川省中醫科學院中藥資源與種植研究所對中藥資源普查工作的大力支持與指導.