針灸結合中藥濕熱敷治療中風后肢體痙攣臨床觀察

張春海,史中亞,邸全祥

(江蘇省泗洪縣中醫院,江蘇 泗洪 223900)

中風具有發病率高、殘疾率高、死亡率高、復發率高等特點,多發于老年群體[1]。肢體痙攣是中風常見后遺癥,上肢肘關節屈曲、下肢膝關節強直或者僵硬,如果不能很好的控制病情,就會出現畸形,影響肢體運動功能,甚至引起偏癱。針灸能夠提高單核巨噬細胞活躍性,發揮解痙、抗腫等作用;中藥濕熱敷能解痙、促血液循環、鎮痛等[2]。我院用針灸與中藥濕熱敷治療中風后肢體痙攣效果較好,報道如下。

1 臨床資料

共82例,均為2018年3月至2020年9月我院治療患者按隨機數字表法分為參照組與實驗組各41例。參照組男21例,女20例;年齡50~83歲,平均(60.36±4.43)歲。實驗組男22例,女19例;年齡50~84歲,平均(60.68±4.55)歲。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:符合《中國腦卒中早期康復治療指南》[3]中有關中風的診斷標準,伴有不同程度肢體痙攣,知情同意。

排除標準:存在精神疾病或溝通障礙,合并嚴重肝腎功能異常,伴有重癥感染、關節攣縮,合并嚴重心肌梗死,依從性差。

2 治療方法

兩組均用針灸治療。上肢穴位取合谷穴、內關穴、曲池穴、手三里穴等,下肢穴位取太沖穴、血海穴、陽陵泉穴,用30號1.5寸不銹鋼毫針直刺,深度0.5~1.2寸,得氣后捻轉,時間1~3min,采用平補平瀉法,將艾柱固定在針尾部,每個穴位3柱,溫度以患者耐受度為宜,每天1次。10天為一療程,持續治療3個療程。

實驗組加用中藥濕熱敷。艾葉、紅花、桂枝各15g,虎杖、桑枝、川烏、草烏各20g,透骨草、伸筋草、路路通各30g。放入布袋,扎緊袋口,放入加水3000mL的藥鍋中浸泡30min,先用大火煮沸,然后放入2條毛巾,繼續用文火煮30min。當藥液溫度降到55℃時撈起毛巾并擰至半干,敷在患肢上,用橡膠單包裹,時間約30min,毛巾更換3~4次,濕熱敷之后2h內不可清洗患肢,每天2次。10天為一療程,持續治療3個療程。

3 觀察指標

用Ashworth量表評估肢體痙攣程度,評分范圍0~5分,分值越低表示痙攣程度越輕。

用Fugl-Meyer量表評估肢體運動功能,評分范圍0~100分,分值越高表示肢體運動功能越強。

用VAS量表評估疼痛程度,評分范圍0~10分,分值越低表示疼痛越輕。

用Barthel指數評估日常活動能力,評分范圍0~100分,分值越高表示日常活動能力越強。

用SPSS22.0軟件分析處理,計量資料以(±s)、表示,用t檢驗,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 治療結果

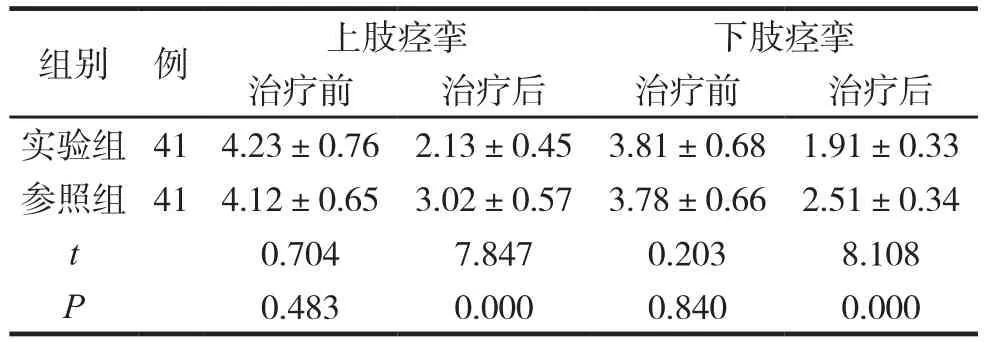

兩組治療前后肢體痙攣程度見表1。

表1 兩組治療前后肢體痙攣程度比較 (分,±s)

表1 兩組治療前后肢體痙攣程度比較 (分,±s)

組別 例 上肢痙攣 下肢痙攣治療前 治療后 治療前 治療后實驗組 41 4.23±0.76 2.13±0.45 3.81±0.68 1.91±0.33參照組 41 4.12±0.65 3.02±0.57 3.78±0.66 2.51±0.34 t 0.704 7.847 0.203 8.108 P 0.483 0.000 0.840 0.000

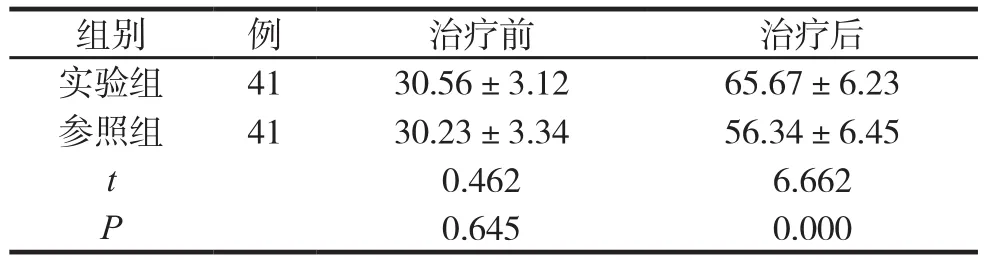

兩組治療前后Fugl-Meyer評分比較見表2。

表2 兩組治療前后Fugl-Meyer評分比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后Fugl-Meyer評分比較 (分,±s)

組別 例 治療前 治療后實驗組 41 30.56±3.12 65.67±6.23參照組 41 30.23±3.34 56.34±6.45 t 0.462 6.662 P 0.645 0.000

兩組治療前后VAS評分比較見表3。

表3 兩組治療前后VAS評分比較 (分,±s)

表3 兩組治療前后VAS評分比較 (分,±s)

組別 例 治療前 治療后實驗組 41 6.13±1.05 3.21±0.75參照組 41 6.25±1.24 4.32±0.79 t 0.473 6.525 P 0.638 0.000

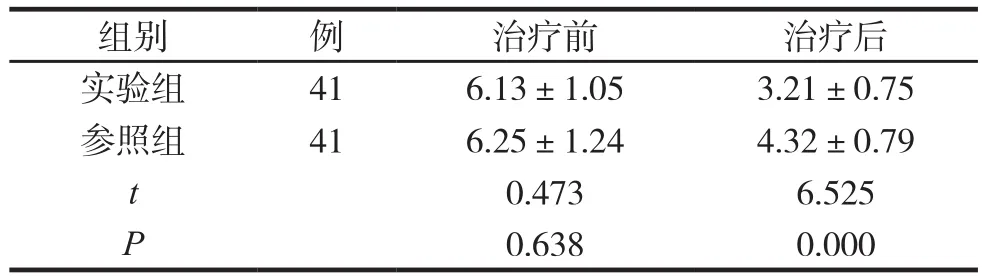

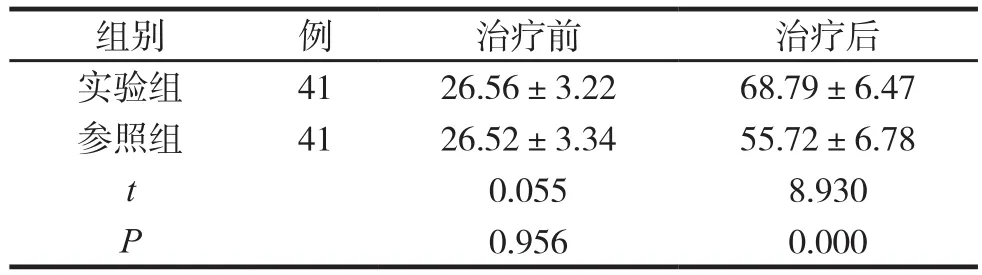

兩組治療前后Barthel指數比較見表4。

表4 兩組治療前后Barthel指數比較 (分,±s)

表4 兩組治療前后Barthel指數比較 (分,±s)

組別 例 治療前 治療后實驗組 41 26.56±3.22 68.79±6.47參照組 41 26.52±3.34 55.72±6.78 t 0.055 8.930 P 0.956 0.000

5 討 論

中風后肢體痙攣屬中醫“痙病”范疇。病機為脈絡閉阻、經脈失養、陰虛血少,治療應以散瘀通脈、通痹止痛、舒筋通絡為原則[4]。針灸可通過穴位的刺激,增強單核巨噬細胞活躍性,提高機體抵抗力,達到解痙、鎮痛、抗腫效果[5]。合谷穴屬于陽明大腸經原穴,針刺可消腫、止痛;手三里穴屬于陽明大腸經,針刺可通經活絡、消腫、止痛;陽陵泉穴屬于八會穴,針刺止痛、通絡活絡[6]。中藥濕熱敷可減輕皮膚與肌肉的緊張感,促進血液循環,達到鎮痛、解痙效果[7-8]。中藥紅花、虎杖活血生新,桂枝溫經通絡、助陽化氣,桑枝通利血脈,川烏通痹止痛,透骨草溫經散寒,伸筋草、路路通舒筋活絡[9-10]。諸藥合用,共奏舒筋活絡、消腫止痛、活血祛瘀之效。通過針刺鎮痛、濕熱效應,能夠促進患肢血液循環,減小神經興奮性,以此加快局部組織代謝,實現通痹止痛、舒筋活絡、通脈散瘀的目的,最終達到解痙、止痛效果,改善肢體運動功能。

針灸聯合中藥濕熱敷治療中風后肢體痙攣效果更好。