三城紀事?上海香港三聯書店

曹語庭

在我的書架上,并列放置著一套由香港三聯書店出版的豐陳寶、豐一吟著《爸爸的畫》和一本北京三聯書店出版的吳學昭著《聽楊絳談往事》,我已經翻過很多遍。在我的記憶中,三聯書店向來是品質的保證,它的店徽很有特色,不是司空見慣的藝術字,而是一個令人過目不忘的圓形圖案:3個勞動者錯落有致地揮鋤揚鎬,同心協力開墾著知識的處女地,斜上方閃著一顆星辰。了解過三聯歷史的朋友應該清楚,這3個并肩作戰的勞動者寓意“生活”“讀書”“新知”三家書店的正式聯合;璀璨星辰則隱含了黎明與進步、獨立思考和出版精神。

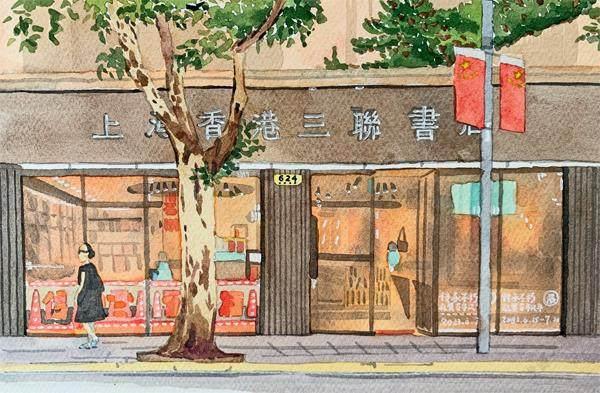

上海市黃浦區淮海中路624號坐落著“上海香港三聯書店”,招牌是如今鮮見的繁體字,這是帶給我“三聯”最初記憶的地方。從1990年4月4日開業,迄今已有30多年歷史了。店里的書籍售價并不便宜,店里也不賣咖啡。在網紅標簽云集的時代,它更像是為了表達一種態度,淡定、卓爾不群地堅守在充滿商業競爭壓力的淮海路上。這么多年來,店鋪的位置和風格都不曾改變。

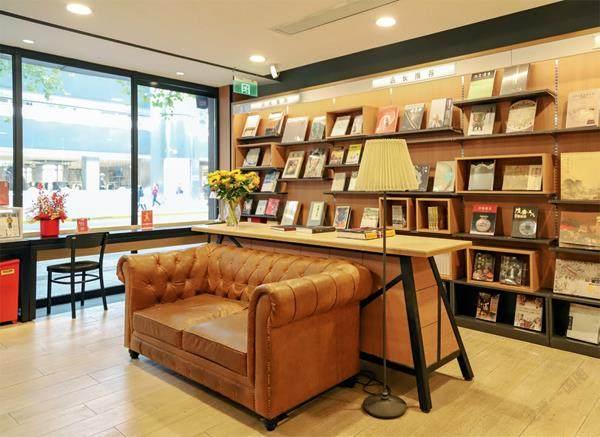

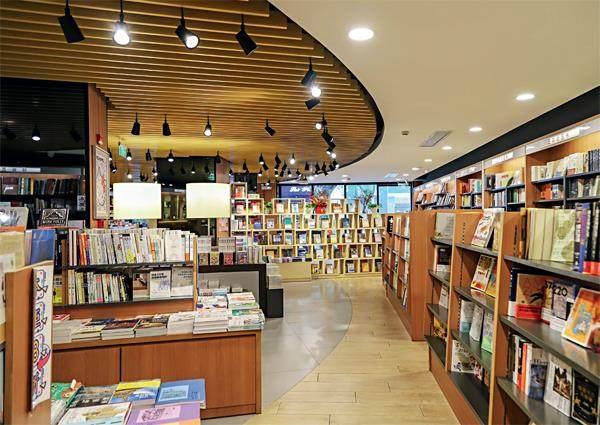

作為國內首家滬港合資、首家開架式售書、首家條形碼結賬、首家開設夜市的書店,“上海香港三聯書店”在開張之初想必轟動一時。有讀者回憶稱,書店推出的會員卡一度成為當時文藝青年們趨之若鶩的“身份證”。很多年后,再入店內,沒有任何網紅元素,仍然經營著傳統圖書和少量文創用品。進門是活動空間區,靠墻一側為店長推薦圖書區,陳設著精裝圖書,大多是藝術類畫冊。書墻前有一張長條桌,背靠一個雙人復古棕色皮沙發,旁邊放著一盞落地燈,布置得如會客廳。據了解,這里會定期舉辦讀書分享會、文化講座或新書簽售會。在沿馬路的一側空間內,放著一張狹長的寫字臺和兩把靠背椅,桌上有臺燈。從落地窗看出去,淮海中路的街道上梧桐蓊郁粗壯,對面老牌的長春食品商店,被熱烈的陽光染上一層暖色調,隔著玻璃仿佛也能嗅到芝麻核桃的香氣。窗內看書、休息、思考是靜態,窗外變化萬千的煙火氣是動象,一靜一動,才是適宜的人生搭配。

上海市黃浦區淮海中路624 號

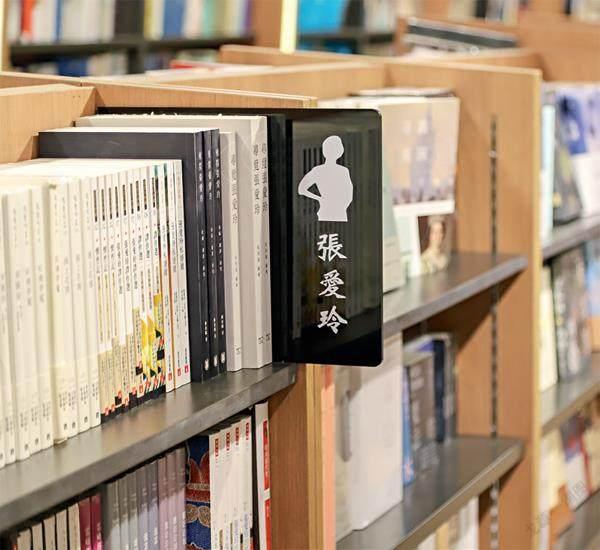

從書架隔斷繞過,走入后半部分空間,靠墻依次陳設著上海·雙城記·香港、三聯版圖書、港臺版圖書、綜合藝術和品泉齋藝術·人文·紫砂等區域,中央島臺是生活類圖書、建筑與設計圖書、日本漫畫和海派文學。三聯版圖書和港臺版圖書區域是店里的一大亮點,占了好幾排書架。前者云集了京滬港三地三聯書店的各色圖書,如北京三聯出版的《記憶北京》《醉里挑燈看紅樓》、上海三聯出版的《鄒韜奮研究》《豐子愷我們一家》、香港三聯出版的《飲食文化》《金庸:從香港到世界》等地域特色鮮明的圖書。林海音《城南舊事》、張愛玲小說集、金宇澄《繁花》被同時擺放在書架一隅,蕩漾著不同時代三地文藝青年的鄉愁。

我特意對比了一下三家出版社落款,發現北京三聯是“生活·讀書·新知三聯書店”,上海三聯是“上海三聯書店”,香港三聯則是“三聯書店(香港)有限公司”;而三家出版社的店徽圖案相同,只在圖案底部的文字標識上略有差異,北京為“三聯書店”,上海為“SJPC”,香港為“JPCHK”。隨后,我向在北京《三聯生活周刊》供職的星云記者表達了疑惑,他解釋說,“三聯”是一家很有故事的出版社,20世紀30年代起家于上海的生活書店、讀書出版社與新知書店;1948年,為了保護文化力量,這三家出版機構從內地轉移到香港,合并為“香港三聯”;1949年3月,三聯書店主體遷回北京,香港保留分店;1951年,北京三聯分拆成人民出版、人民文學、機械工業等出版機構,僅香港三聯維持運營;到20世紀80年代,北京三聯、上海三聯先后恢復品牌,幾經周折,三家三聯書店雖然互無隸屬關系,但是同根同源,成為京滬港三地響當當的共同品牌。

“生活·讀書·新知”雖然只是三家書店名字的組合,卻巧妙地概括了人的一生中最重要的三個方面:首先是生活,熱愛生活;其次是讀書,將讀書視為一種習慣;最后是新知,人類的前進得益于新知,這與英國哲學家羅素提出的三種激情之一“對知識的渴求”不謀而合。楊絳先生說,三聯書店“不官不商有書香”,季羨林先生評價三聯的“店格”為“清新、莊重、認真、求實”,這些都是對三聯精神的最佳概括。

淮海路上的這家老牌書店,是一道別致的風景線,值得走一走。

“生活·讀書·新知”巧妙地概括了人的一生中最重要的三個方面:首先是生活,熱愛生活;其次是讀書,將讀書視為一種習慣;最后是新知,人類的前進得益于新知,這與英國哲學家羅素提出的三種激情之一“對知識的渴求”不謀而合。