千年古鎮(zhèn)泗涇

楊秉輝

上海地處江南水網(wǎng)地帶,老地名中多帶有“涇、浜”之類的稱呼,如“漕河涇”“肇嘉浜”等,當(dāng)然都與水有關(guān),而且都是指小河、溝渠之類。開(kāi)埠以來(lái)城市發(fā)展,市區(qū)內(nèi)為便利交通多填河筑路,涇、浜早已無(wú)存,不過(guò)此類地名仍常見(jiàn)蹤跡,如“漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)”“肇嘉浜路”。市郊各地為適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展,滄海桑田,水系亦多變化,而地名猶存者亦多。

松江區(qū)泗涇古鎮(zhèn)位于上海市區(qū)西南部,北宋年間因此地得水土之利,已有農(nóng)夫漁父筑屋聚居,初名“會(huì)波村”。至元代中葉已發(fā)展為集鎮(zhèn),因地處洞涇、張涇、外波、通波涇四涇交匯之處,易名為“泗涇鎮(zhèn)”,屬松江府婁縣治下。明正德年間曾稱之為“泗涇市”,當(dāng)然,此“市”并非如現(xiàn)今之行政單位稱號(hào),應(yīng)是市場(chǎng)之“市”,猶言其時(shí)該地商貿(mào)之發(fā)達(dá)也。

泗涇古鎮(zhèn)自會(huì)波村始,至今已千年,近年來(lái)發(fā)展良好。2004年被國(guó)家列為“上海地區(qū)14個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)”之一,2005年被列為“上海市郊區(qū)歷史風(fēng)貌文化區(qū)”,2020年榮獲“上海市文明榮譽(yù)鎮(zhèn)”稱號(hào)。

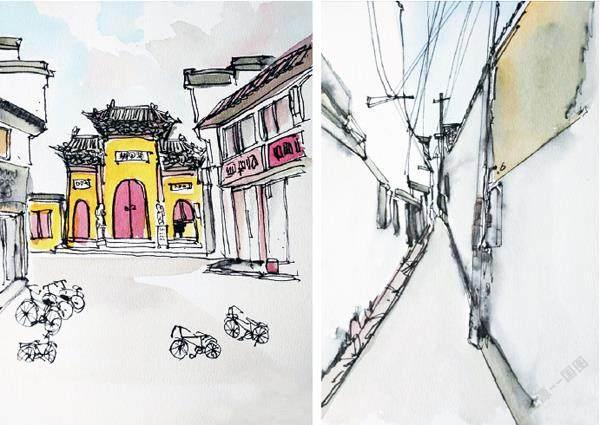

不過(guò),作為歷史風(fēng)貌文化區(qū)的千年古鎮(zhèn)遺存甚少,網(wǎng)上人稱“僅半條街而已”。一日,我前往探究,乘地鐵9號(hào)線到泗涇站,出站打車,約10分鐘即至,果見(jiàn)“古鎮(zhèn)泗涇”牌坊高聳,不過(guò),因古鎮(zhèn)在整體修繕改造,游人較少。

泗涇古鎮(zhèn)有馬相伯先生故居、史量才先生故居。馬先生是復(fù)旦大學(xué)創(chuàng)始人、近代社會(huì)活動(dòng)家,史先生則是《申報(bào)》總經(jīng)理、著名愛(ài)國(guó)人士,二位皆為中國(guó)史上之文化名人。古鎮(zhèn)文化路上,原史家經(jīng)營(yíng)的“泰和堂”中藥店猶存,歷史風(fēng)貌文化區(qū)有據(jù)可考。

古鎮(zhèn)上有安方塔,為鋼筋水泥結(jié)構(gòu),八角七層,應(yīng)是近代之物,在頂層供奉有釋迦牟尼佛像,以為“安定一方”之意。文化路上有福田凈寺,寺之前身為北宋祥符年間始創(chuàng)之東田寺,已歷千年,該寺至20世紀(jì)50年代猶有殘存,2000年由松江佛教協(xié)會(huì)提議,得市、區(qū)兩級(jí)政府支持重建,并易名“福田凈寺”,而安方塔亦歸屬管理,并冠名“福田安方塔”。寺廟重建亦是國(guó)泰民安之佐證也。

古鎮(zhèn)有幾家老宅已面貌一新。曾經(jīng)的管氏宅改建為“新華書(shū)店·南村映雪”;程氏宅是一間茶館,展示茶文化、茶藝表演等;孫士林宅則為上海交大建筑遺產(chǎn)保護(hù)教學(xué)與科研基地,有展廳展示各類古建筑的構(gòu)建、木料、技法等。

古鎮(zhèn)已愈千年,總以保護(hù)為先。泗涇既為歷史風(fēng)貌文化區(qū),還原其歷史風(fēng)貌,重塑其文化內(nèi)涵,應(yīng)與國(guó)家現(xiàn)代化不悖。