生態理論視角下的高校學生網絡學習環境特征與影響研究

楊帆 朱鎣彬 夏之晨

摘要:在生態理論的視角下,網絡學習環境是包括物理環境、資源環境、規范環境等維度的三因子結構。通過對771名在校大學生的問卷調查,該研究分析了高校學生網絡學習環境的特征與影響,結果發現:優質網絡學習環境具有滿足學生上網需求、提供健康舒適學習體驗、網絡教學資源種類豐富、有效改進在線學習效果、組織并引導網絡學習、促進師生溝通與合作等特征;網絡學習環境能夠顯著提升高校學生學習投入,促進學生有效學習并提高其學習滿意度;網絡學習環境會優化高校學生的網絡學習過程。為優化網絡學習成效,可通過將學習質量作為衡量網絡學習環境的核心指標、推進信息化基礎設施的可持續性發展、打造精品開放課程與優質互動學習平臺、建設學生主體并教師主導的學校網絡環境服務系統、調動學生投入以建立網絡學習環境長效機制等路徑創設優質網絡學習環境。

關鍵詞:生態理論;網絡學習環境;學習投入;創設路徑

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A

一、引言

隨著“互聯網+教育”理念逐步走向現實,網絡教育在服務課外學習的同時,也成為了學校教育的重要基石,甚至在疫情期間承擔起學校教育的責任。網絡學習環境已為學習者提供了便捷的信息提取途徑和豐富的學習資源,但是,網絡學習的現實效果依然距創設網絡學習環境的宗旨相去甚遠:網絡學習過程缺乏互動、協作、反饋和社會支持,學生的投入度不高、學習有效性不強,網絡學習的輟學率高于學校教育[1]。2019年,教育部等十一部門在《關于促進在線教育健康發展的指導意見》中要求通過改善在線教育環境以建設“處處能學”的學習型社會[2],其核心價值就是希望通過突破線上線下教育環境的界限,以形成能夠提供交互體驗、學習資源、教育規范的全方位的網絡教育“生態”。

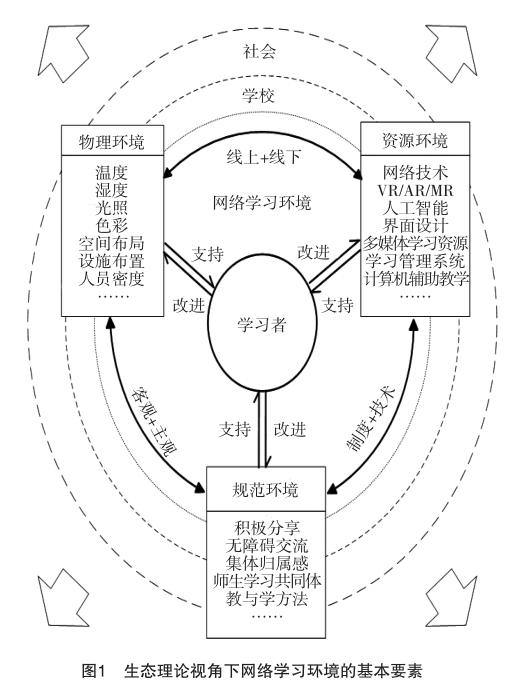

為完善網絡學習環境并提供在線學習的有力支撐條件,已有學者從生態理論的視角綜合了網絡學習環境設計與建設的基本思路,提出了如“物理—社會—規范”[3]、“物理—虛擬—資源”[4]等網絡生態模型。在生態理論視角下,網絡學習環境囊括了物理、資源、規范等核心要素并且具有整體性、開放性、流動性等特點[5],各個核心要素組成相互作用的學習系統并產生教育合力。在這一理論視角下,教育工作者不能將網絡學習環境窄化為網絡資源或是平臺,而是要將其看作是由人、事、物組成的仿真生態,既包括網絡學習所擁有的物質條件,也包括網絡學習涉及到的學習資源、信息手段,還包括網絡學習者需要遵從的社會規范。前人研究已經從生態視角理論性地提出了網絡學習環境的基本要素,但尚未運用實證研究方法驗證這一結構,缺少這一理論視角下的網絡學習環境特征及其影響的量化研究。因此,本研究以在校大學生為研究對象,運用實證研究方法探討生態理論視角下的網絡學習環境,在構建并驗證網絡學習環境內容結構的同時,提出創設高質量網絡學習環境的可行路徑。

二、文獻綜述與研究問題

網絡學習環境是指由信息技術構建起來的、用以支持學生網絡學習活動的人工環境[6],它包含了在網絡學習過程中能夠與學生學習發生相互作用的物理環境、資源環境、規范環境。其中,物理環境是現實存在的客觀物質,由網絡學習的硬性基礎設施以及相關支持系統組成。資源環境是指網絡學習環境中幫助學習者學習的技術手段以及學習資料的組織方式、呈現方式[7],包括網絡學習資源的界面設計、網絡技術、教學資料、資源使用等。資源環境與網絡教學資源的質量密切相關,其界面設計的宜人性、網絡技術的便利性、教學資源的豐富性以及網絡使用的效果是網絡學習環境激發學生學習興趣的主要原因。規范環境是學習者與教師、同伴所建立起的人際關系以及關系互動過程中形成的制度規范,包括網絡學習過程中的師生間、同學間的溝通與合作,其價值規范滲透在學校、教師對網絡學習活動的組織、引導等工作中。

物理環境是網絡學習的前提條件,是直接決定網絡學習能否開展的外部條件。比如網絡學習所需要的電腦、書房、網絡、空間等都是網絡學習所需要的物理環境,如果物理環境的溫度、濕度、光照、色彩等感受適宜并且空間布局、設施布置、人際距離等軟性氛圍能夠增進用戶體驗[8],那么,學習者將會接受并使用網絡環境。資源環境是網絡學習的對象和路徑,其衡量尺度以信息技術和學習資源為主。VR/AR/MR、人工智能等新型教育技術的推廣應用,雖然豐富了資源環境的組織方式和呈現形式,但也增加了學習者的認知負荷并給網絡學習帶來阻力。過去的在線學習研究認為網絡存在“人際冷漠”或“人際缺失”的情況[9],但信息技術交互性已成為目前衡量網絡環境的重要指標,如何維護網絡學習秩序已成為保障知識產權、維系信息共享、檢驗學習效能的主要手段,這就是本研究所強調的規范環境(如圖1所示)。在生態理論視角下,網絡學習環境是由物理、資源、規范等三要素組成的整體性結構,并且三要素之間產生動態相互影響,共同維系著“線上+線下”“客觀+主觀”“制度+技術”等多種平衡,使學習者在不斷吸收知識的同時改進網絡學習環境,保證網絡學習環境在社會、學校等相關生態的作用下自主發展和持續進化。

網絡學習質量是指網絡學習者學習水平高低和學習效果優劣的程度,是學生在完成一系列網絡課程或網絡學習活動之后,在知識、技能、價值觀等多個方面的提高[10]。一些研究者主張從學習認知和學習滿意度這兩個方面考察學生網絡學習的結果[11],還有研究者采用知覺學習、學習滿意度來表征學生的網絡學習效果[12]。在《國家精品課程評審指標(本科,2009)》中,網絡教學效果包括學生反饋、作業評價、同行及自我評價等三個二級指標[13]。雖然這些主張和政策的表述各異,但基本上是從學生的學習投入、學習的實際效果和學生的主觀感受這三個方面分析網絡學習質量,以期從學習起點、過程和結果等不同階段反映網絡學習的質量。結合以上思考,本研究選擇學習投入、有效學習、學習滿意度這三個維度表征網絡學習質量,其中,學習投入是指學生對學習的持續性的、積極性的投入,有效學習是指學生在學習行為、能力、表現等方面的改善程度,學習滿意度是指學生對網絡學習的整體性的情感及態度。

已有研究詳細討論了網絡學習環境對學生學習的重要影響。比如齊媛對學生網絡學習評測結果進行分析后發現,網絡學習環境具有提供教學數據管理、遠程探究學習等優勢,能夠顯著促進學生的學習投入[14]。在網絡學習環境中,教師可以更好地完成信息梳理、方法選擇,并運用編碼方式呈現出高度結構性、邏輯性的知識關系,能夠激發學生的學習動機,產生有效學習行為[15]。除此之外,網絡學習環境為學習者提供了更多的選擇和自由,學生可以根據自己的需要對學習時間、地點、學習進程進行控制和調節,可以有效減少厭倦情緒,提高學習滿意度[16]。從已有研究來看,網絡學習環境能顯著提升學生的學習投入,顯著促進學生有效學習并顯著提高學生學習滿意度。

艾斯汀提出的學習投入理論認為,學習投入是決定個體學習過程及其質量的核心指標。基于這一思想,已有研究發現,網絡學習投入可以顯著正向預測學習者的學業表現,包括網絡學習的堅持性、努力程度及是否繼續使用網絡進行學習的意愿[17][18]。網絡學習投入也減少了網絡學習輟學的可能性,進而提升了網絡學習的有效性[19][20]。學習投入還可以有效預測學習者的滿意度,學習投入水平越高的個體可以獲得更高的學習滿意度[21]。學習投入能夠顯著促進學生有效學習并顯著提高學生學習滿意度,學習投入在網絡學習環境和有效學習、學習滿意度之間起部分中介作用。已有研究也表明,有效學習與學習滿意度并不是平行關系,有效學習能夠使學習者獲得更好的學習滿意度[22],可能在學習投入和學習滿意度之間起部分中介作用。為了厘清網絡學習環境對學生學習過程的影響,研究以學習投入、有效學習、學習滿意度這三個核心變量為網絡學習質量的分組依據,通過組別比較的方式分析優質網絡學習環境的特點和影響。

在前人研究基礎上,本研究以高校學生為研究對象,采用問卷調查法進行研究。以網絡學習質量為依據進行學生分組,比較不同組別高校學生的網絡學習環境,探討優質網絡學習環境的基本特征及其對學習質量不同方面的影響機制,提出網絡學習環境創設的主要路徑。

三、研究設計

(一)調查對象

采用便利抽樣的方式對3所高等院校發放調查問卷,其中普通本科院校1所、高等專科學校2所,調查對象為具有網絡課程學習經歷的在校大學生。共發放調查問卷1000份,回收問卷837份,剔除具有極端值或缺失值的問卷后保留有效問卷771份,最終調查的問卷有效率為77.1%。最終參與調查大學生的平均年齡為20歲,平均接觸網絡的時長約7年。771名參與調查大學生的基本情況具體如表1所示。

(二)調查工具

調查工具包括三個部分。第一部分用于了解調查對象的性別、年級等基本信息。第二部分為《高校學生網絡學習環境調查問卷》,邀請調查對象評價自身所處網絡學習環境,采用李克特(Likert)五點計分方法,“極不符合”計1分,“不太符合”計2分,“不確定”計3分,“比較符合”計4分,“非常符合”計5分。該問卷共有25道題,包括物理環境、資源環境、規范環境三個維度,其中,物理環境維度通過自編問卷進行調查,內容涉及電腦房的配備、學習環境的舒適性、網絡學習的便利性、網絡信息的安全性。資源環境通過王寧等人編制的《網絡課程學習滿意度調查問卷》進行調查,內容涉及教學資源、網絡技術、界面設計、資源使用[23]。規范環境維度通過自編問卷進行調查,內容涉及學校對網絡學習活動的組織與引導、學生在網絡學習過程中的溝通與合作。問卷回收后采用探索性因素分析方法分析網絡學習環境的理論結構,首先根據球形檢驗結果KMO系數為0.934以及Bartlett球型檢驗值為5777.521(p<0.001),表明樣本適合進行探索性因素分析。然后,根據析出三個成分的題目內涵和解釋率65.3%,判斷出高校學生網絡學習環境分為物理環境、資源環境、規范環境較為合適(如下頁表2所示)。最后,運用驗證性因素分析檢驗模型穩定性,高校學生網絡環境結構模型的絕對適配度指標如下:X2/df=1.071,p=0.368,RMR=0.009,RMSEA=0.010;增值適配度指數NFI=0.992,RFI=0.985,IFI=0.999,TLI=0.999,CFI=0.999,數據表明,以物理環境、資源環境、規范環境為維度的網絡學習環境三因子結構是合理的。在本研究中,《高校學生網絡學習環境調查問卷》的內部一致性為0.913,問卷信效度較好。

第三部分為《高校學生網絡學習質量調查問卷》,邀請學生判斷自己的網絡學習過程,采用李克特(Likert)五點計分方法,“極不符合”計1分,“不太符合”計2分,“不確定”計3分,“比較符合”計4分,“非常符合”計5分。該問卷共有22道題,包括學習投入、有效學習、學習滿意度等三個維度。學習投入維度用自編問卷進行調查,內容涉及學生在情感、行為、認知、實踐等方面的學習投入。有效學習和學習滿意度這兩個維度改編自對高校學生網絡有用性、網絡感知樂趣的調查問卷[24]。其中,有效學習是指網絡學習對自身學習能力與表現、效率與質量的有用程度,學習滿意度是指對網絡學習的整體性的積極評價。在本研究中,高校學生網絡學習質量結構模型的絕對適配度指標如下:X2/df=0.721,p=0.809,RMR=0.011,RMSEA=0.008;增值適配度指數NFI=0.990,RFI=0.983,IFI=0.996,TLI=0.993,CFI=0.999,《高校學生網絡學習質量調查問卷》的內部一致性為0.873,問卷信效度較好。

(三)數據處理方法

采用SPSS 21.0軟件和AMOS 6.0軟件進行數據處理。首先,采用單因素檢驗法檢驗研究數據是否存在共同方法偏差,結果顯示問卷中采用五點計分的47道題析出了9個特征值大于1的因子,第一個因子的解釋率為26.8%(遠小于40%的臨界標準),表明本研究的共同方法偏差不顯著,研究數據可進一步分析。然后,進行描述性統計反映調查對象的整體狀態和分布情況,運用聚類分析對高校學生進行分組,運用方差分析比較不同組別之間的差異,運用回歸分析解釋網絡學習環境的影響,采用結構方程模型構建網絡學習環境與學習質量之間的關系。

(四)樣本聚類分組

采用快速聚類的方法,以學習投入、有效學習、學習滿意度等三個關于網絡學習過程的變量為聚類依據,對771名調查對象進行分組。數據結果顯示,將調查對象分為三個組別比較合適,并且每個組別的調查對象在學習投入、有效學習、學習滿意度以及學習質量總分上都存在顯著差異。依據三個組別的學習質量結果,將這三組分別命名為“低質量組”“中等質量組”“高質量組”。學習質量總分以及三個維度在這三種組別上的描述性分析見表3,其中“中等質量組”的學生比例最高(N=336),“高質量組”學生的比例其次(N=298),“低質量組”學生的比例最低(N=137)。通過比較可以發現,三個組別在學習質量及其維度上均存在顯著的差異,各組的群體特征是穩定的。

以“高質量組”學生為實驗組,以“低質量組”“中等質量組”學生為對照組,采用方差分析的方法比較三組學生所處的網絡學習環境,分析優質網絡學習環境的基本特征,采用回歸分析、結構方程模型等方法分析網絡學習環境的影響及其機制。

四、數據分析

(一)優質高校學生網絡學習環境的基本特征

1.物理環境充分滿足學生上網需求,可以提供健康舒適的學習體驗

不同組別學生所處的網絡學習物理環境存在顯著差異,“高質量組”學生所處的物理環境顯著的優于其他組別學生所處的物理環境(F=108.292,p<0.001)。在優質的網絡學習物理環境中,有97.0%的學生提出學校配備了可供他們使用的電腦房,96.6%的學生提出學校里隨處可以找到安靜的學習環境,95.3%的學生認為在學校里上網是一件方便的事情,95.0%的學生認為學校網絡上的信息都是綠色健康的。而在對照組當中,相應有87.7%、84.6%、82.0%、85.4%的學生對學校配備的電腦房、學習環境、上網的便利性、網絡信息做出了積極的評價。這表明,優質的網絡學習物理環境配備了充足的硬件設施和傳輸便捷、信息綠色安全的網絡,還能給予學生安靜舒適的學習體驗,幾乎能滿足每一位學生的上網需求。

2.資源環境中的資源種類豐富,能夠促進學生學習并改進學習效果

不同組別學生所處的網絡學習資源環境存在顯著的差異,“高質量組”學生接觸到資源環境的界面設計、教學資源、網絡技術、資源使用均顯著的優于其他組別(F=170.407,p<0.001)。在界面設計方面,“高質量組”中有97.0%的學生認為網絡資源的界面設計便于觀看,98.0%的學生認為網絡資源的欄目設計有利于學習,而在對照組中,以上比例相應為86.5%和87.9%。這表明,優質的網絡學習環境是符合學生的審美風格和學習需求的。

在教學資源方面,“高質量組”中98.0%的學生認為網絡資源的內容明確,97.3%的學生認為網絡資源中的視頻通俗易懂,98.3%的學生認為網絡資料可以擴大他們的知識面,99.0%的學生認為網絡課程案例有助于理解課程,97.3%的學生認為網絡測試能夠檢驗學習效果。而在對照組中,相應的比例分別為89.9%、89.4%、91.5%、89.6%、84.1%。這表明,優質的網絡教學資源內容清晰明確、通俗易懂,有助于課程學習、檢驗學習效果。

在網絡技術方面,“高質量組”中97.0%的學生感到網絡連接速度很快,97.0%的學生感到網絡軟環境很好。而在對照組中,分別有85.2%和86.5%的學生對網絡連接速度和網絡軟環境感到滿意。網絡連接速度是學習流暢性的技術保障,網絡軟環境是與學生個人體驗密切相關的非物質環境,優質的網絡技術的網絡連接速度快、網絡軟環境好。

在資源使用方面,“高質量組”中96.6%的學生認為網絡資源中的教學交互能夠促進學習效果,97.3%的學生認為網絡資源能幫助學生解決學習難題。而在對照組中,其相應比例分別為86.9%和88.8%。這表明,網絡資源所提供的教學交互是檢驗資源使用效果的核心指標。以上對比結果顯示,優質的網絡學習資源環境能夠提供形式豐富的教學資源,并且這些資源有較高的觀賞性和實用性,具有較強的教育功能。

3.網絡規范有效組織并引導學生學習,促進師生之間的溝通與合作

不同組別學生所處的網絡學習規范環境存在顯著差異,“高質量組”學生所處規范環境中的組織與引導、溝通與合作均顯著的優于其他組別(F=240.220,p<0.001)。

在組織與引導方面,“高質量組”中98.0%的學生認為學校努力為他們提供網絡學習平臺, 97.0%的學生認為學校為他們提供了豐富的網絡課程,97.0%的學生認為老師認真地指導他們學習網絡課程,96.3%的學生認為學校尊重他們網絡學習的意愿,95.6%的學生認為學校統一組織學生學習網絡課程。在對照組中,分別有85.6%和80.3%的學生滿意學校提供的網絡學習平臺和網絡課程,77.0%的學生認為教師認真地指導他們,分別有80.3%和79.1%的學生認可學校對他們學習意愿的尊重以及學校對網絡課程的組織工作。這表明,優質的網絡學習規范環境可以為學生提供網絡學習平臺和課程、尊重學生的網絡學習意愿并合理地組織、指導學生進行網絡學習。

在溝通與合作方面,“高質量組”中98.3%的學生認為同學之間喜歡開展網絡合作學習,96.0%的學生認為同學之間會彼此督促網絡學習,97.7%的學生認為同學們與教師的交流無障礙,95.6%的學生樂于參加學校組織的網絡學習,95.0%的學生認為周圍同學都在開展網絡學習。在對照組中,分別有92.4%和77.6%的學生認為同學之間喜歡進行合作或是督促彼此的學習,90.5%的學生樂于參加學校組織的網絡學習,87.5%的學生認為同學們與教師的交流無障礙,82.5%的學生認為周圍的同學都在開展網絡學習。這表明,優質的網絡學習規范環境越能促使學生積極地開展網絡學習并在學習過程中與同學相互合作、監督,越能促使師生無障礙地交流。

(二)高校學生網絡學習環境的影響機制分析

1.網絡學習環境會顯著提升高校學生的學習投入

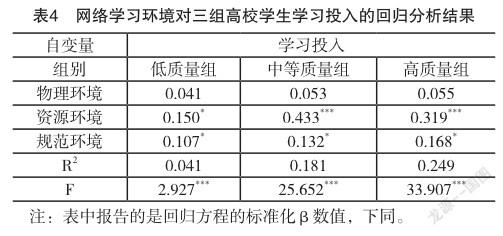

在“高質量組”中,物理環境、資源環境、規范環境對學生學習投入的聯合解釋率為24.9%,在“中等質量組”和“低質量組”中,解釋率分別為18.1%和4.1%。這表明,網絡學習環境能夠顯著地影響高校學生的學習投入,并且優質網絡學習環境會對高校學生的學習投入產生更大程度的提升作用。采用逐步回歸分析的方法將網絡學習環境的三個維度納入回歸分析中,結果發現,三個維度均對三組學生的學習投入產生正向影響,其中資源環境、規范環境對學習投入產生顯著、穩定的正向影響,物理環境的影響正向但未達到顯著水平(如表4所示)。

對“高質量組”單獨分析,發現優質網絡學習環境對學習投入四個方面的解釋率分別為32.9%、36.5%、33.1%、29.7%(如表5所示)。資源環境和規范環境對學習投入四個方面的影響始終是正向并顯著的,并且,規范環境對行為投入、認知投入、時間投入的影響大于資源環境,這表明網絡學習制度規范是提高高校學生學習投入的首要原因;資源環境對情感投入的影響大于規范環境,這表明網絡教學資源是激發學生學習興趣的主要原因;物理環境對學習投入四個方面的影響正向但不顯著,這表明物理環境起到保障高校學生學習投入的作用。

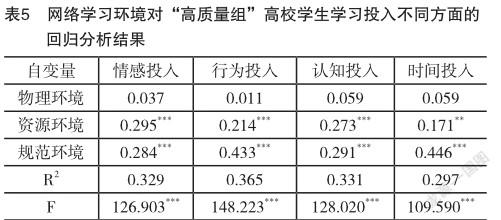

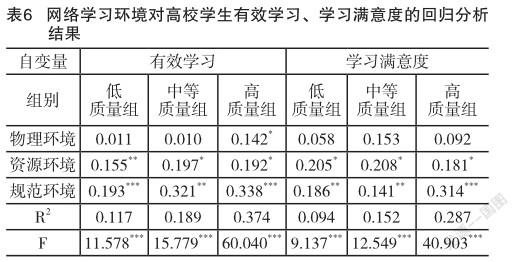

2.網絡學習環境會顯著促進高校學生有效學習并提高其學習滿意度

網絡學習環境對“高質量組”學生有效學習的解釋率為37.4%,對“中等質量組”和“低質量組”學生有效學習的解釋率分別為18.9%和11.7%。網絡學習環境對“高質量組”學生學習滿意度的解釋率為28.7%,對“中等質量組”和“低質量組”學生學習滿意度的解釋率為15.2%和9.4%(如表6所示)。回歸分析結果顯示,優質的網絡學習環境會顯著地促進高校學生有效學習并提高其學習滿意度,這一促進作用在網絡學習環境的不同方面稍有不同。在三個組別中,資源環境和規范環境對高校學生有效學習、學習滿意度的促進作用始終正向且顯著,資源環境和規范環境的作用大于物理環境。

3.網絡學習環境會優化高校學生的網絡學習過程

網絡學習過程,是學生持續地投入學習、形成有效學習,并對學習活動形成積極的整體感受的過程。網絡學習過程的各個環節受到外部網絡學習環境影響的同時,其內在也具有動態循環的關系。

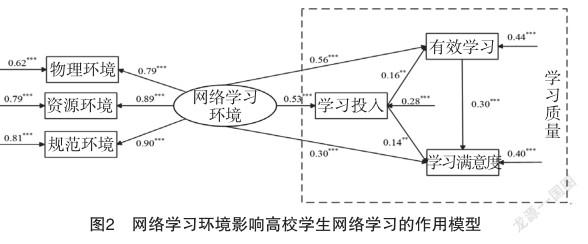

遵循這一思路,選擇“高質量組”為分析對象,構建以學習投入為過程起點的結構方程模型(如圖2所示),結果顯示,模型的絕對適配度指標如下:X2/df=0.595,p=0.734,RMR=0.002,RMSEA=0.001;增值適配度指數NFI=0.996,RFI=0.990,IFI=0.997,TLI=0.993,CFI=1.000,表明模型擬合程度較好。在該模型中,學習質量受外部網絡學習環境的積極影響,其內在學習過程是積極的循環過程。這表明網絡學習環境會顯著優化網絡學習過程,包括調動學生的學習投入,并通過學習投入促進學生有效學習、提高學生學習滿意度。并且,學習投入在網絡學習環境和有效學習、學習滿意度之間起到部分中介作用,有效學習在網絡學習、學習投入與學習滿意度之間起到部分中介作用。

選擇“中等質量組”和“低質量組”為分析對象,構建相同的結構方程模型。結果顯示模型的適配度不佳,網絡學習環境促進網絡學習過程的路徑系數均低于“高質量組”(“中等質量組”為0.32,“低質量組”為0.31),并且學習投入影響有效學習和學習滿意度的路徑系數低于“高質量組”(“中等質量組”為0.05和0.12,“低質量組”為-0.06和-0.08)。這表明,網絡學習環境對網絡學習過程的優化作用在不同學習質量組別存在差異,網絡學習環境是影響高校學生網絡學習過程的主要因素。

五、研究結論與建議

本研究的主要結論是:第一,在生態理論視角下,網絡學習環境是包括物理環境、資源環境、規范環境等維度的三因子結構,具有結構的整體性和內部平衡性。第二,與低教育質量的網絡學習環境相比,優質的網絡學習環境能夠充分滿足學生的上網需求并提供舒適的學習體驗,教學資源種類豐富并且能夠促進學生學習、改進學習效果,教學規范能夠組織并引導學生進行網絡學習并促進師生間的合作。第三,網絡學習環境能顯著提升高校學生的學習投入,顯著促進高校學生有效學習并顯著提高學生學習滿意度。學習投入在網絡學習環境和有效學習、學習滿意度之間起到部分中介作用,有效學習在網絡學習環境、學習投入和學習滿意度之間起到部分中介作用。網絡學習環境具有優化網絡學習過程的作用,學習投入是網絡學習過程中衡量學生學習質量的內核因素。

高校學生的網絡學習環境是對高校課堂環境的補足與拓展,這一環境可以創新高等教育課程改革,具有更高的開放性和自組織性,一定程度可以解決教育資源的稀缺問題。我國高校學生網絡學習環境的發展得益于國內外高等學校精品課程的開發與建設,以及民間教育機構對網絡教學資源和平臺的推廣與應用,其演進過程促使當代高校學生不斷提高自身的網絡資源搜索、網絡自主學習等相關能力。優質的網絡學習環境以優化學習質量、學習過程為追求,其特征充分體現學生的主體地位,其影響隨著學習質量的提高逐層得到提升。這一方面是由當下高校學生網絡學習的自主需求所決定,一方面也是調動學生學習投入并進一步提高學習有效性和滿意度的必然要求與結果。因此,基于已有發現,高校網絡學習環境建設應以調動學生學習投入為追求,遵循這一精神構思網絡學習環境創設路徑,科學地創設網絡學習環境。針對研究發現,筆者提出創設優質網絡學習環境的五大路徑:

第一,將學習質量作為衡量網絡學習環境優質與否的核心指標,兼顧學生主觀訴求的內在差異。優質的網絡學習環境,至少是令95%的學習者感到滿意的學習環境。其環境創設應尊重學生的審美風格、使用偏好、信息能力、學習習慣,順應當下高校學生對網絡學習的偏好,定期地對網絡學習環境進行質量評價,并以此作為完善網絡學習環境的依據。在整體環境創設和優化的同時,兼顧學生主觀訴求的內在差異,針對學習情感訴求不強烈的學生,應優先完善網絡資源環境;針對認知、行為、時間等投入不足的學生,應優先明確網絡學習規范。

第二,推進信息化基礎設施的可持續性發展,強化網絡物理環境的支持功能。在網絡校園的建設初期應充分考慮信息技術設備的發展空間和使用壽命,貫徹教育部《教育信息化2.0行動計劃》精神[25],超前部署學校和社會的教育信息網絡,推進具有先進性的基礎設施建設。定期對網絡設備進行測試、協調和更新,保證網絡學習環境的安全穩定。同時,將網絡設施配備、網絡信息維護、網絡安全監管作為提升物理環境實用性、易用性、舒適性的常規工作,強化其支持功能。

第三,打造精品開放課程與優質互動學習平臺,凸顯網絡資源環境的教學功能,保證網絡學習環境的持續更新和進化。開放課程與互動學習平臺是網絡教學資源共享的主要形式。打造精品開放課程能夠完善、篩選教學資源,優質的互動學習平臺能夠實現課程管理、翻轉教學、人際互動、任務分配和效果評價,這些功能均有助于改善學生的學習表現。為了凸顯資源環境的教學功能,應保障學習資源的時效性,定期調整學習規范并補充最新教學資源,建立能夠承擔教學任務的網絡信息技術系統與教學資源整合與更新系統,使教學過程具有更強的仿真效果。

第四,建設學生主體、教師主導的學校網絡環境服務系統,發揮網絡規范環境的調節功能。學校網絡環境系統應以創新與改革為發展動力,借助政府支持、社區合作、技術改進等支撐條件形成學生主體、教師主導的教學關系。學生主體地位體現在學生應自主地選擇學習方式,以掌握知識技能為學習目標,采用過程性的自我評價方法。學校與教師應打造學習型社區和團體,盡可能地向學生展示知識、開展實踐學習。鑒于網絡規范的重要性,應將氛圍營造作為環境創設的首要任務,開設網絡課程并建立師生協作的網絡學習制度,注重學生網絡學習習慣的培養。

第五,通過調動學生投入建立網絡學習環境長效機制,有序創設網絡環境的各項要素。不同環境要素的互動融合不僅變革了師生教與學的方式,也對網絡學習環境的教育功能提出更高要求[26]。網絡環境的創設應注重培養學生的批判性思維與自學能力,提高師生的網絡資源鑒別力,塑造民主、開放的學校教學環境。考慮到過分舒適的物理環境會降低學生的學習行為與學習時間,存在抑制學生學習投入的可能,網絡環境創設工作應避免這一情況的發生。在保證物理環境支持功能的前提下,優先創建規范環境、資源環境。對現存的低質網絡學習環境,應優先改造網絡教學資源;對優質網絡學習環境,應優先推進網絡學習規范的制定。

本研究的價值和意義在于運用實證研究方法驗證了生態理論視角下的高校學生網絡學習環境的要素結構并形成評價工具,通過不同質量組別網絡學習環境的比較具體討論了優質網絡學習環境的特征及其影響學生學習質量的作用模型,明確了以學生學習投入為核心的學習過程優化機制以及創設優質網絡學習環境的主要路徑。本研究是從宏觀角度分析優質網絡學習環境特征,印證了網絡學習環境的整體性、平衡性、開放性等特點及其對學生學習的影響,未來研究可以進一步細化不同類型網絡學習環境的特征和影響,針對網絡學習的不同階段整合環境創設的目標和策略,以期明確不同環境要素間的邊界和價值。由于數據的限制,本研究采用了描述性統計等分析方法揭示環境特征,數據結論的解釋力有待提高,未來研究可對本問題進行追蹤性的調查。

參考文獻:

[1] Tuckman B W.The Effect of Motivational Scaffolding on Procrastinators Distance Learning Outcomes [J].Computers & Education,2007,(2):414-422.

[2] 中華人民共和國教育部等十一部門.關于促進在線教育健康發展的指導意見[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/moe_1892/ moe_630/201909/t20190930_401825.html,2019-09-25.

[3][6][9] 張立新,張麗霞.虛擬學習環境的生態問題及其解決對策[J].電化教育研究,2010,(10):42-45.

[4] 楊海茹,劉清堂等.信息技術支持的生態化“物理—虛擬—資源”學習環境設計[J].中國電化教育,2019,(3):89-96.

[5] 余金昌.基于生態視角的虛擬學習社區構建[J].中國電化教育,2012, (6):42-45.

[7] 曹娟,潘來齊.基于認知負荷理論的虛擬學習環境設計[J].電化教育研究,2010,(4):75-79.

[8] 趙瑞軍,陳向東.學習空間影響教師教學決策過程的個案研究[J].中國遠程教育,2020,(5):64-75.

[10] Kuh G D,Hu S.Learning Productivity at Research Universities [J]. Journal of Higher Education,2001,72(1):1-28.

[11] 王健,郝銀華等.教學視頻呈現方式對自主學習效果的實驗研究[J].電化教育研究.2014,(3):93-99.

[12] 胡勇.在線學習過程中的社會臨場感與不同網絡學習效果之間的關系初探[J].電化教育研究,2013,(2):47-51.

[13] 高等學校本科教學質量與教學改革工程領導小組辦公室.高等學校本科教學質量與教學改革工程2009年度項目申報指南[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/201001/ t20100129_124340.html,2009-04-10.

[14] 齊媛.網絡學習環境對小學生學習投入的影響研究——以教客平臺為例[J].中國特殊教育,2019,(12):83-88.

[15] 張立新.網絡學習空間中有效學習過程建模及影響因素識別[J].教育科學研究,2020,(12):86-92.

[16] 龔少英,韓雨絲等.任務價值和學業情緒與網絡學習滿意度的關系研究[J].電化教育研究,2016,(3):72-77.

[17] Henrie C R,Halverson L R,et al.Measuring student engagement in technologymediated learning:A review [J].Computer & Education,2015,(2):36-53.

[18] 張思,劉清堂等.網絡學習空間中學習者學習投入的研究——網絡學習行為的大數據分析[J].中國電化教育,2017,(4):24-30+40.

[19] Yang D,Sinha T,et al.Turn on,tune in,drop out:Anticipating student dropout in massive open online course [A].Paper presented at the NIPS data-driven education workshop [C].Lake Tahoe:Neural Information Processing Systems,2013.1-8.

[20] 胡小勇,徐歡云等.學習者信息素養、在線學習投入及學習績效關系的實證研究[J].中國電化教育,2020,(3):77-84.

[21] Ronimus M,Kujala J,et al.Childrens engagement during digital game-based learning of reading: the effects of time,rewards,and challenge [J].Computer & Education,2014,(2):237-246.

[22] 段朝輝,洪建中.網絡視頻課程中師生交互與大學生網絡學習績效的關系:學習自我效能感與學習動機的序列中介作用[J].心理發展與教育,2019,(2):184-191.

[23] 王寧,琚向紅等.開放教育網絡課程學習滿意度影響因素[J].開放教育研究,2014,(6):111-118.

[24] 韋路,張明新.網絡知識對網絡使用意向的影響:以大學生為例[J].新聞與傳播研究,2008,(1):71-80.

[25] 中華人民共和國教育部.教育信息化2.0行動計劃[EB/OL].http:// www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188. html,2018-04-18.

[26] 田陽,萬青青等.多空間融合視域下學習環境及學習情境探究[J].中國電化教育,2020,(3):123-130.

作者簡介:

楊帆:副教授,博士,碩士生導師,研究方向為教育測量學。

朱鎣彬:在讀碩士,研究方向為在線學習分析。

夏之晨:副教授,博士,研究方向為教育心理學。

Research on the Characteristics and Influence of College Students Online Learning Environment from the Perspective of Ecological Theory

—Analyze the Construction Path of a High-Quality Online Learning Environment

Yang Fan1, Zhu Yingbin1, Xia Zhichen2(1.School of Education, Soochow University, Suzhou 215123, Jiangsu; 2.Normal College, Changshu Institute of Technology, Suzhou 215500, Jiangsu)

Abstract: From the perspective of ecological theory, the network learning environment is a three-factor structure including physical environment, resource environment and normative environment. Through a questionnaire survey of 771 college students, this research analyzes the characteristics and effects of college students network learning environment. The results showed as follows: a high-quality online learning environment can meet students online needs, provide a healthy and comfortable learning experience, supply abundant and advanced online teaching resources, improve the effects of online learning, organize and guide online learning activities, and promote communication and cooperation between teachers and students; online learning environment can significantly elevate the learning engagement of college students, promote effective learning and increase their learning satisfaction; online learning environment will optimize college students online learning process. In order to optimize the effectiveness of online learning, multiple paths can be used to create a high-quality online learning environment, including using learning quality as an approved indicator to measure the online learning environment, promoting the sustainable development of information infrastructure, creating excellent open courses and interactive learning platform, building student-based and teacher-led service system for the school network environment, establishing a long-term mechanism for the network learning environment through mobilizing students engagement.

Keywords: ecological theory; network learning environment; learning engagement; construction path

收稿日期:2021年4月20日

責任編輯:邢西深