安陽馬家鄉廢棄礦山景觀生態恢復研究

黃瑩

摘 要:礦產資源開發會改變周邊地形地貌,破壞植被,加劇水土流失,使得生態環境惡化,同時帶來潛在隱患,嚴重影響當地居民的生產和生活。基于此,本文結合實際案例,分析安陽馬家鄉廢棄礦山的景觀生態恢復實踐,以期為礦山生態治理提供一定借鑒。

關鍵詞:廢棄礦山;景觀;生態恢復;生態治理

中圖分類號:TU984.114;X171.4 文獻標識碼:A文章編號:1003-5168(2021)17-0064-03

Study on Landscape Ecological Restoration of Abandoned

Mines in Majia Township, Anyang

HUANG Ying

(The First Geological Brigade, Henan Province Non-ferrous Metals Geological and Mineral Resources Bureau,Zhengzhou Henan 450000)

Abstract: The development of mineral resources will change the surrounding topography and landforms, destroy vegetation, increase soil erosion, worsen the ecological environment, and bring potential hazards, which will seriously affect the production and life of local residents. Based on this, this paper combines actual cases to analyze the landscape ecological restoration practices of the abandoned mines in Majia Township, Anyang, in order to provide some reference for the ecological management of mines.

Keywords: abandoned mine;landscape;ecological restoration;ecological governance

我國幅員遼闊,礦產資源十分豐富。雖然礦產資源開發對于經濟發展做出非常大的貢獻,但是也破壞了生態環境。伴隨近年來我國經濟的高速發展,礦產資源開發規模和速度不斷提升,廢棄礦山大量涌現,進一步加劇我國生態環境惡化。廢棄礦山出現地面塌陷、植被破壞、滑坡和落石等現象,地下水位持續下降,引起經濟和社會問題。因此,有必要推進礦山生態治理,修復礦山景觀[1]。

1 研究區概況

安陽市地處太行山東麓,位于太行山向華北平原過渡的地帶,總體地勢為西北高、東南低,由中低山、丘陵崗地和平原等地貌類型組成。主要礦產資源有脈石英、蛭石礦、石英砂巖、鉀長石、石灰巖、天然氣、石油、鐵礦和煤礦等。

馬家鄉隸屬于安陽市龍安區,地處龍安區西南部,東鄰善應鎮,南望鶴壁市鶴山區姬家山鄉,西接林州市橫水鎮,北連許家溝鄉。研究區及周邊人類工程活動主要為采礦、廠礦工程建設、道路及村莊建設等[2]。其中,研究區內的采礦活動開始較早,規模較大,主要生產水泥建材、白云石和建筑石料等,主要開采方式為露天開采,時至今日,已對區內生態環境造成較大的破壞。隨著“山水林田湖草是生命共同體”理念的落實,目前,除了少量未到期的礦山企業仍在進行小規模開采外,大部分區域已停止采礦活動。

2 安陽馬家鄉廢棄礦山存在的環境問題

2.1 地形地貌景觀遭破壞

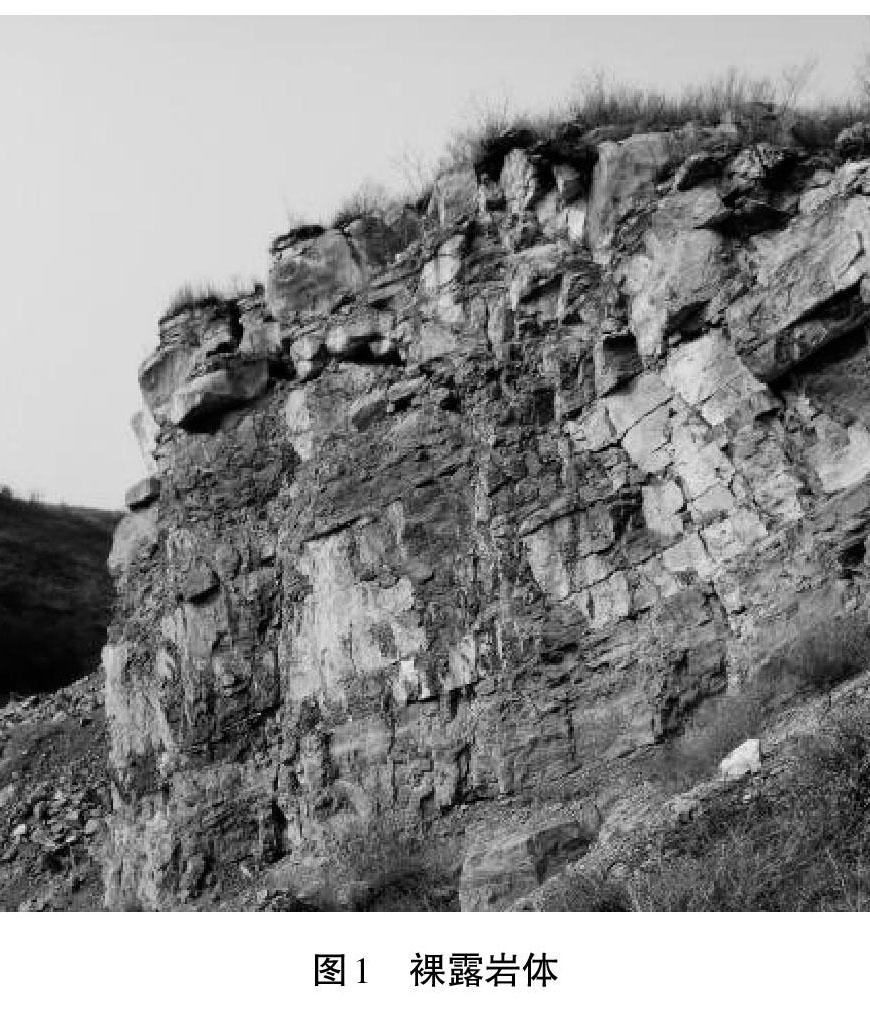

礦山開采后,水土養分流失使得植被逐漸稀少,土壤肥力下降,山體荒漠化嚴重,礦區出現大量裸露巖石,山體遭到嚴重破壞,從而造成視覺環境污染。同時,研究區內地形地貌景觀因露天采礦而遭到嚴重破壞,主要包括山體破損、巖石裸露、廢渣石堆積和植被損毀等。裸露巖體如圖1所示,露天采坑如圖2所示。

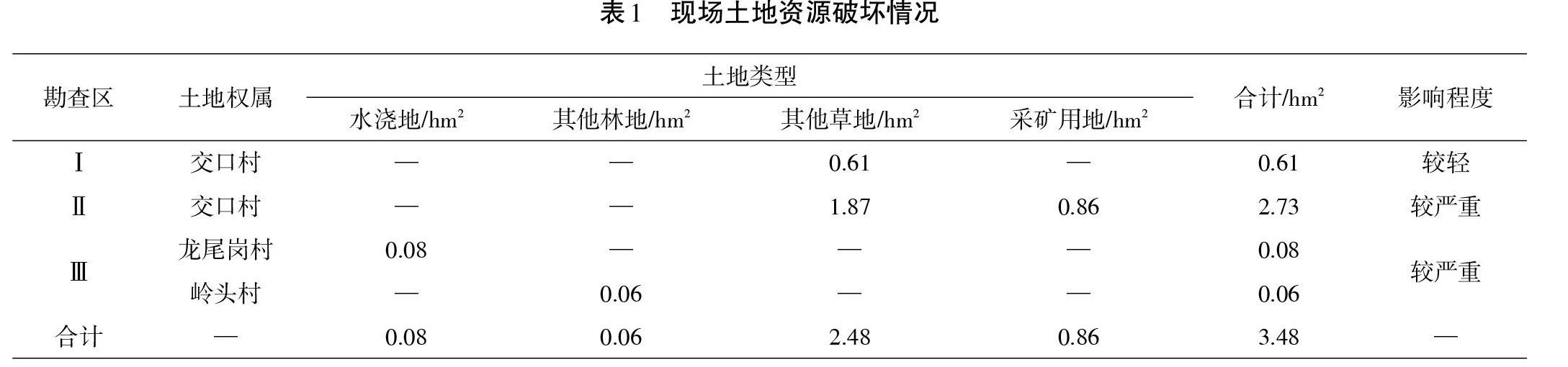

2.2 土地資源被破壞

根據實地調查,研究區內土地資源破壞情況如表1所示。Ⅰ號勘查區內土地類型為其他草地,Ⅱ號勘查區內土地類型為其他草地和采礦用地,Ⅲ號勘查區內土地類型為水澆地和其他林地。露天采坑CK1破壞Ⅰ號勘查區其他草地面積0.61 hm2;露天采坑CK2破壞Ⅱ號勘查區其他草地1.87 hm2,采礦用地0.86 hm2;露天采坑CK3破壞Ⅲ號勘查區水澆地0.08 hm2,其他林地0.06 hm2。

2.3 地質災害隱患

礦山開采不合理使得當地生態環境和地貌結構遭到破壞,多個廢棄礦山均為泥沙與碎石夾雜的裸露石灰石,這種地貌結構極易引發地面塌陷或者崩塌[3]。

研究區內因采礦活動形成多條高陡邊坡,邊坡高度為1~45 m,部分地段形成較大規模的臨空面,邊坡坡度為70°~90°,多處陡壁坡度近垂直。在巖層面、構造裂隙、卸荷裂隙和采礦擾動等因素作用下,巖石結構面較發育,部分地段巖體較破碎。高陡邊坡上部巖石因結構面切割,形成危巖體,勢能大,且多以自由落體方式墜落,對周邊居民生命財產安全構成威脅。

3 安陽馬家鄉廢棄礦山生態治理措施

礦山開發后通常會產生坑洼不平的現象,這就需要在生態治理中削減山體坡度,使其標高降低,并回填一定土壤保證平整性。例如,廢棄礦山可以改造成耕地或林地,但需要回填黏土,建造溝渠,修建道路,因此資金投入較大,成本較高。根據研究區生態環境現狀,要堅持“山水林田湖草是生命共同體”的理念,針對生態環境問題,結合當地規劃,選擇生態修復治理工程措施,合理布設工程,力求工程修復措施技術可行、經濟合理。同時,堅持生態效益優先,降低生態修復治理成本,爭取最大的經濟效益,針對不同的生態環境問題,采取不同的修復治理工程措施,以最小的經濟投入換取最大的效益,實現生態功能最大化。本次廢棄礦山生態治理工程設計涉及四個方面。

3.1 降坡處理

邊坡穩定性較差,土層較薄,需要進行降坡處理,使其更加穩定,達到植被恢復要求。通常,如果削坡后邊坡坡度不大于35°,可以采用播種和植苗等復綠方法;如果山體坡度大于35°,可以采用噴播等復綠方法。

根據相應標準,可采用折線形、階梯形等方法進行削坡。一些邊坡容易出現小面積塌方,削坡后,可在較低位置處修建擋土墻進行加固。削坡前要做好規劃設計,保證修復景觀和周邊景觀良好融合,防止產生再次破壞[4]。

3.2 土地平整

在廢棄礦山生態恢復中,土地平整是一種重要的方法。要根據當地實際情況選擇合適的土地平整方式,減少土方開挖,并保護原有的土地形貌[5]。經過長時間開采,大多數礦山會出現大面積的沉陷和裂縫。露天開采期間,地表挖損和固體廢物堆積會破壞地表景觀,導致后期無土壤覆蓋。在治理過程中,要對地表裸露區進行土壤回填,重塑地表景觀。土地平整后,可以進行農耕復種和林業恢復。

3.3 擋土保水岸墻工程

在廢棄礦山入口處設計擋土保水岸墻,底寬為0.5 m,頂寬為0.5 m,高為1.5 m,總設計長度為30 m。擋土保水岸墻內部覆渣、覆土。因場地基巖裸露,設計擋土保水岸墻直接坐落在基巖上,無須開挖基槽。在岸墻上距地面50 cm的位置設置排水孔,材料選用直徑75 mm的聚氯乙烯(PVC)管,孔眼水平間距為3 m,傾角不小于5%。沿墻走向每隔20 m或地基性狀突變時設置一道伸縮縫,縫寬為20 mm,采用閉孔低發泡沫塑料板,貫穿墻體。

3.4 植綠工程

通常,對于坡度小于25°的破損山體,采用植苗造林的形式進行治理,以便覆蓋地表,穩定邊坡,控制水土流失,改善礦區生態環境。優先選用適宜當地氣候條件和景觀視覺效果好的樹種,并選擇五角楓、側柏、連翹、常春藤和結縷草等搭配栽植。

整理邊坡后,按相應比例混合基質、種子、肥料等,使其呈現泥漿狀,并向坡面噴射。這種方法通常運用在裸露的巖石坡面和植被難以自然生長的地方。研究區引進先進的團粒噴播技術對礦山生態環境加以治理,同時實行多項操作,具體包括削坡、清理邊坡、敷設金屬網等。

4 結論

礦山開發不僅可以促進經濟發展,還會改變周邊地形地貌,破壞植被,加劇水土流失,導致生態環境惡化。研究區通過采取降坡處理、土地平整、擋土保水岸墻工程和植綠工程等措施,使得廢棄礦山得到有效的生態治理。未來,廢棄礦山還可以結合當地特色,利用現有資源開發旅游景點,建設工業文化旅游區和農業文化旅游區,借助景觀再生方式進行生態恢復,改善當地生態環境,同時有效推動當地產業轉型[6]。

參考文獻:

[1]曹曉毅,田延哲.關中地區石灰巖廢棄礦山地質環境恢復治理探討[J].煤炭技術,2020(3):56-59.

[2]唐毅.安徽省阜陽市礦山地質環境調查及恢復治理探討[J].資源信息與工程,2020(2):114-116.

[3]祝孔明.淺析礦山地質環境問題及恢復治理措施[J].技術與市場,2020(3):161.

[4]李定華,龐新龍,蔡娉婷.淺談小型露天礦山地質環境評價與恢復治理[J].世界有色金屬,2020(13):175-176.

[5]李健南.淺析礦山地質環境問題及恢復治理措施[J].環球市場,2020(7):214.

[6]姚世廳,夏相驊,農東靈.礦山地質環境問題及恢復治理措施淺談:以河北某礦區為例[J].世界有色金屬,2019(16):171-173.