傳統文化融入大學生思政課堂路徑和實效性研究

李明 楊菲

(南陽理工學院,河南 南陽 473000)

前言

幾千年來的中華優秀傳統文化根植在每一個中華兒女的血液中,來源我們日常生活的傳承中,只不過現在需要我們更好地把它弘揚起來,彰顯出來,使它成為我們的精神家園。自去年新冠疫情肆虐全球以來,迄今未止,中國雖然無法獨善其身,但是疫情大考下的中國答卷異常精彩,令人矚目,有專家說,今天東西方詳實客觀的數據對比,生動地為中國人特別是青少年上了一堂“思政大課”。脫離了中華優秀傳統文化的馬克思主義應用似乎顯得相當矛盾和困惑,所幸的是習總書記已經明確地告訴了我們答案,那就是堅持以馬克思主義為指導,融入中華優秀傳統文化典故,才能在新時代踵事增華。

一、大學生思政課堂存在的現狀問題分析

首先,高校《馬克思主義基本原理概論》課相比中小學所學,不僅內容增加,而且還是相當具備理論高度的。大學階段講授的馬克思主義基本原理概論所涉及的主體部分是經濟學部分,大部分學生在初高中都已經學習過,反復講容易讓學生產生抵觸、厭惡的情緒,失去了學習的熱情與興趣。部分學生出現“被盛行的歷史虛無主義的影響,對教師講授的唯物史觀和政治經濟學部分內容產生懷疑和質疑;以及認為馬克思主義學說是解決19 世紀的事情,現代學習該課程用處不大”等問題。當然,部分高校教師客觀上同樣存在著“配方比較陳舊”“、工藝比較落后、“包裝不夠時尚”等授課問題,學生因而對思政課存在刻板印象,除了期末考試,平時課堂沒有興趣,轉移到上課打網游、戴耳機聽歌、睡覺等“低頭族”現象。

其次,思政課堂學生的參與度不夠。學生認為既然是學生,認真聽就好了,既不參與也不互動。這種情況,一方面是學生忽視了自己才是課堂教學的主體[1],另外一方面,教師習慣于把控課堂講解,事無巨細,諄諄教導,而沒有善于發動學生主觀能動性,培養學生的思辯思維。

再次,高校《馬克思主義基本原理概論》課實踐教學中存在問題。教與學應該是雙向互動的,即是學又是教,學生在學得過程中受到教育,在教授即學習成果展示中有所學,這個途徑主要是實踐教學。可實踐教學手段太單一,大多數高校采取了寒暑假課外實踐的方式,以調查報告、論文撰寫為主。只有極少數高校的實踐課體現的情景劇、文化劇、舞臺劇等創新形式,但這些新形式所蘊含的中華傳統文化典故元素卻不夠彰顯,特別是一開場就講西方國家某某說,顯得特別不夠文化自信。

二、研究項目現狀

論文以河南省某二本高校《馬克思主義基本原理概論》課程為例進行研究。該校《馬克思主義基本原理概論》課僅是圍繞建黨百年和“三進”工作[2]才把《習近平新時代中國特色社會主義理論體系》中和該課程中相關的內容放在課堂教學中加以陳述,如果找不到很好的契合點,這些內容插入不僅違和而且顯得特別突兀,不被人接受。該校現階段《馬克思主義基本原理概論》課,授課一線教師共9 人,主要承擔2019 級學生共5000 余人的理論課講授任務。整個2019 級學生按上課班級劃分為56 個教學班級,平均每位教師6 個班級。目前,該校思想政治教育課基本上已經實現中班教學(即授課班級人數低于100 人)。

三、傳統文化融入大學生思政課堂路徑分析

《馬克思主義基本原理概論》課堂教學內容體系:教師轉變教育教學觀念,將樸素唯物主義、“知行合一”思想、陽明心學等與馬克思主義基本原理概論課教學指導思想、教學目標和教學要求相融合;根據課程教學體系和內容設計傳統文化的切入口。

《馬克思主義基本原理概論》課文化育人途徑、載體和形式:通過四個課堂進行文化育人。包括課內文化育人(第一課堂),如課堂討論、模擬教學、影視賞析、案例分析等;社會文化育人(第二課堂),如參觀調查、經典著作研讀、行走思政課活動、志愿者社團服務活動等;網絡文化育人(第三課堂),如網上調查、專題論壇建設管理、開設主題博客微博、網絡文明風尚傳播、微作品展示等;心靈實踐育人(第四課堂),如人物感念、思潮思辨、現實觀照、情感懺悔等。

四、傳統文化融入理論課程結果導向實效性分析

(一)傳統文化融入理論課程結果導向實效性分析

該校《馬克思主義基本原理概論》的考核為閉卷考試,考試題目的設置方面也傾向于“引用一句或一段中國優秀傳統文化”來檢驗學生實際辨析能力。學校在期末考試試卷設置就側重于引用傳統文化,這樣就可以把平時課堂上講授的,課下布置學生自學的傳統文化用到考試當中去。

與此同時,作為考核環節重要的組成部分,在辨析題設置方面我們將根據時事政治出題考察學生學以致用情況,如習總書記2021 年5 月到南陽醫圣祠考察時講到要傳承精華、守正創新,加快推進中醫藥現代化、產業化。教研組經過研討決定從傳統文化中的“守正創新”中去考學生結合時政對這四個字的辯證理解。這是一道側重于涉及“否定之否定,質量量變,對立統一”三大規律的辨析,包含的知識點首先要對“守正創新”有所理解,什么是正、什么是新,然后結合實際解讀。當然我們可以推薦學生延伸閱讀,在閱讀理解的基礎上,主要考察學生辨析能力。

(二)實效性數據分析研究

1.問卷接班情況

為了檢驗中國優秀傳統文化融入思政課程的實效性,研究組以2019 級《馬克思主義基本原理概論》(2020-2021 第二學期)為實驗對象,依托教研室對2019 級本科生設計最少3 條傳統文化融入馬克思主義基本原理課程當中去。之后,抽取542 名學生在結課后進行了關于傳統文化融入思政課的問卷調查,剔除無效的18 級留級學生,共收到有效樣本數522 份。在調查樣本異質性方面,調查對象年齡集中在20-21歲之間,學科背景有文科也有理科,性別男女比例接近1:1,年級都來自二年級。按照抽樣公式計算,抽樣數占全部樣本數的10%以上,具有代表性,因此調查樣本具有有效性。

調查問卷項目共設計了7 道題:I6 課前是否了解中華傳統文化;I7 是否認同課后作業(傳統文化讀后感);I8 是否認同中華傳統文化融入課堂教學有助于教學目標實現;I9 是否認同中華傳統文化融入教學有助于生活學習;I10 是否認同中華傳統文化融入教學有助于你激發對傳統文化的興趣;I11 是否認同會在文章中引用中華傳統文化中的名句;I12 是否認同(反者道之動,守正創新)此類的句子能夠指導做人做事的態度。其中6、7、8 項是中華傳統文化融入教學的自變量,9、10、11、12 項是因變量。

2.問卷有效性檢驗

在問卷設計量變環節上,采用國際通行的“李克特七點量表法”,該發相對五點測量法測量得更加細致。那該法量表的提問技巧是設計出可以讓調查對象通過具體的分值來判斷他對一個概念的態度是積極的還是消極的一種測量方法(McDanielandGates,2010)。7-pointLikertscale中1表示完全不同意,7表示完全同意,對事物的態度涇渭分明,每個題項都可以量化評分為1 至7 分,這7 項的均值分別是:4.98、4.83、5.41、5.46、5.49、5.56、5.53,均值都大于4,除了6、7 項均值接近5,其他都大于5,6、7 項的均值。結果表明,大多數學生對中華傳統文化是有所了解的,但是布置作業的形式強化學習,意愿就表現的不夠主動。9、10、11、12 項均值接近5.5 說明同學們對中華傳統文化融入課堂的實效性還是很有期待的,他們在內心深處也認可這些優秀傳統文化可以修身養性,指導生活,為人生增添精彩,他們也期望在教學中恰當地融入傳統文化因素以助于理解。

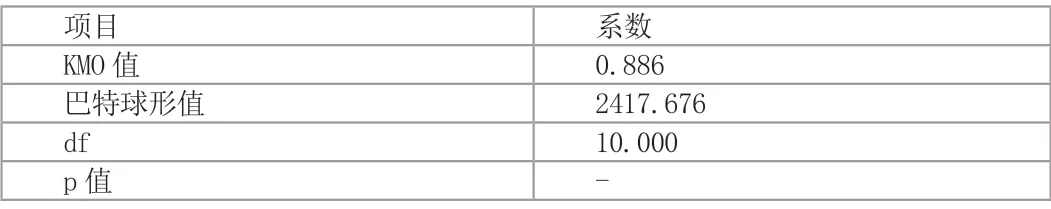

實驗首先對項目進行信度分析,量表整體Cronbach’sα 為0.956,表明該量表效度較好,內部一致性較高,進行下一步數據分析是可信賴的;KMO 和Bartlett’stest 結果,整體量表KMO 值0.886,P 值為0,具有顯著性,說明樣本具有較好的結構效度。因此,樣本數據的信度和效度都符合要求,適合進一步做因子分析(相關性分析,方差分析,分組回歸分析等)。

3.問卷結果分析

研究組接著對變量進行相關性分析、方差分析和回歸分析,發現中華傳統文化融入課堂的實效性還是有待于加強,問題在于,教學過程中教師仍然沒有擺脫“師者,傳道受業解惑”的思維,上課滿堂灌、強行添加知識點。學生端,教學班級過大,學生認為老師照顧不了他,就偷懶躲避,這些學生往往沒有樹立遠大的志向和目標,其次學生不夠重視,沒有積極甚至沒有思考所學的知識,也沒有對照日常生活中該如何應用,因而傳道受業解惑這三個環節全沒了。

外部環境差異性的影響,教學院學風建設各不相同,如19 學院A 的2 個班級,人文素養、學風考風就較為端正;相比學院B 有個別班級差距就很明顯,這些學生總是幻想期末考試“劃重點,一背了事”,即使不及格,將來重修考試就是走個過場,輕松過關,這種情況的出現最大的可能就是學生壓根不重視,帶著投機心理進考場。因此,建議思政類公共課重修考試應該采取一律進班級跟班重修,重修就是“重頭來修”,而不是現行的每學期第8 周左右組織重修考試,浪費課程承擔單位浪費了人力資源。

實驗還挑選了學院A 大二(1)班學生個體進行課程目標達成度分析,達成度分布圖可知:該班絕大部分學生的課程目標1 的達成度都分布在平均值0.8 附近及以上,說明絕大部分學生對馬克思主義哲學、政治經濟學以及科學社會主義的基本理論掌握較好,能夠運用馬克思主義理論分析和解決實際問題,具有較好的人文社會科學知識和素養。這與平時注重加強實踐教學考核和課堂表現考核、進行督導密切相關,今后應繼續推進這種教學方法。

結論與討論

把習近平新時代中國特色社會主義思想融入思政課探索一種新路徑,解決思政課“配方”比較陳舊,“工藝”比較粗糙,“包裝”不那么時尚,親和力差、抬頭率低的狀況,實現從知識和理論體系到實踐和價值判斷的轉變。從實踐教學的內容、途徑、載體、形式等對課程內容進行深層次的教學改革創新;從組織實施、考核評價、保障機制等對實踐教學進行有效的組織實施,使學生通過理論課和實踐課的教育能夠堅定理想信念,做共產主義的合格接班人。同時我們的探索可以為創新人才培養方案和實踐性課程體系提供有力的素材,屆時通過項目推廣將使這一項目的受益面更大。