影響國際會計準則的關鍵因素之四:理事傾向(下)

【摘要】制定IFRS是各種觀點交鋒的結果, 其中也會受IASB理事們傾向的影響, 這集中地反映在他們對IASB正式文件的反對意見上。 本文對IASB理事所投有標志性意義的反對票進行分析。 這些反對票反映了IASB理事對IFRS是否應有豁免或例外規定, 應否以及如何計量公允價值, 如何理解合并財務報表及長期股權投資基本會計原則, 應否對不同類型的生物資產采用不同的計量基礎, 如何平衡相關性與可靠性的關系, 應否以及如何考慮準則的可操控性等問題的不同見解。 這些不同見解受到IASB理事職業背景及其祖國社會經濟環境的影響。 IFRS是IASB成員及相關各方對有關如何提供決策有用信息激烈爭辯的結晶, 但絕不能被簡單視為所有人都接受、一成不變、放之四海而皆準的真理。 因此, 也需全面理解, 正確貫徹我國會計準則與國際準則持續趨同的方針。 只有這樣, 才能正確理解IFRS及其背后的道理, 運用好這些準則, 服務于企業和社會經濟發展。

【關鍵詞】國際會計準則;IFRS;關聯方披露;合并財務報表;長期股權投資;公允價值計量

【中圖分類號】F233? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2021)21-0003-12

制定國際會計準則(IAS)和國際財務報告準則(IFRS)是各種觀點交鋒的結果, 也會受國際會計準則理事會(IASB)理事傾向的影響。 這集中地反映在他們對IASB正式文件的反對意見上。 理事們的傾向與意見受其專業背景及其祖國社會經濟環境的影響。 本文在筆者前兩篇同一主題文章的基礎上, 進一步分析IASB理事所投有標志性意義的反對票, 以期正確理解IFRS及其背后的道理, 運用好這些準則, 服務于企業和社會經濟發展。

一、2009年, 羅伯特·加內特對恢復豁免披露同受政府控制或有重大影響關聯方及其交易的規定的反對意見[1]

2003年之前, 《國際會計準則第24號——關聯方披露》(IAS 24)并不要求企業披露與同受國家控制的企業間的交易。 2003年, IASB發布IAS 24修訂版, 刪除了這一豁免規定, 不再豁免營利性企業①披露與同受國家控制的企業間的交易, 理由是這一披露要求不會大幅增加此類企業的負擔。 然而, 在有大量此類企業的國家, 這樣的企業可能難以識別同類的其他企業, 因此, 可能不知道與其交易的企業是關聯方。 另外, 一國體制導致關聯方及其交易非常多時, 披露這些關聯方及其交易將耗費很大的成本, 也難以操作, 提供的信息也可能無用, 或使真正有用的信息因被無用的信息淹沒而變得無用。 我國就是如此, 因此, 我國會計準則不要求這樣的企業披露同類企業及與之的交易。 2005年, 我國在IASB協助下制定與IFRS實質趨同的準則。 工作初步完成后, 中方和IASB發表聯合聲明, 特別指出關聯方披露是中國會計準則與IFRS間的差異之一, IASB將努力消除這一差異。

2007年7月, 筆者到任IASB理事不久, IASB即開始研究如何修訂此準則。 同年11月, IASB會議初步達成共識: 既然中方一再強調國家控制或有重大影響企業間的交易都是公允的、不受政府影響的, 只要發現這樣的企業間有不公允或受政府影響的交易, 就得披露它們之間的所有交易, 哪怕金額僅為1元。 筆者馬上站出來明確地說, 若這樣修訂這一準則, 既沒有意義, 也不可操作。 此后一年多, 在國內上市公司、會計師事務所、會計準則制定和監管機構的幫助下, 筆者付出了極大的努力, 向IASB同事說明了中國特殊的社會經濟制度, 包括多級政府架構, 不同政府部門間的關系, 國有企業和政府間的關系, 判斷關聯關系和關聯交易公允性的難度等。 經過約兩年的時間, IASB最終在2009年發布修訂后的IAS 24, 恢復了這一豁免規定。

頗有意思的是, IASB在最終投票決定這一修訂前, 來自南非的理事羅伯特·加內特(Robert P. Garnett)告訴筆者他將投反對票。 他坦率地說, 他反對不是因為這一修訂是為了滿足中國的訴求, 而是因為本準則要求企業披露所有關聯交易是沒意義的。 他主張這一豁免應適用于所有企業, 不管是否受國家控制或有重大影響, 且準則應改為包括國家控制或有重大影響的企業在內的所有企業都應披露每項重大交易的信息。 IASB這一修訂的結論基礎明確指出, 需要消除收集所有按正常交易條款定價的關聯交易數據的不必要負擔。 加內特支持這一結論基礎, 但認為它適用于所有企業, 而不應只適用于國家控制或有重大影響企業間的交易。

IAS 24的修訂是IASB首次根據中國的要求對IFRS作出的修訂, 也是中國與IFRS實質趨同方針之一“趨同是互動”的體現, 因此具有標志性意義。 實際上, 除這一修訂外, 2007年筆者成為IASB理事后的幾年中, IASB曾經多次應中國的要求而修訂IFRS, 或在制定IFRS時考慮了中國的訴求, 這些都是“趨同是互動”的體現。 對此, 筆者曾撰文專門討論[2] 。

二、2011年, 沃倫·麥格雷戈、戴維·特威迪和山田辰己對合并財務報表和長期股權投資會計準則有關投資性主體豁免規定的反對意見[3]

(一)有關股權投資的IFRS及其相互關系

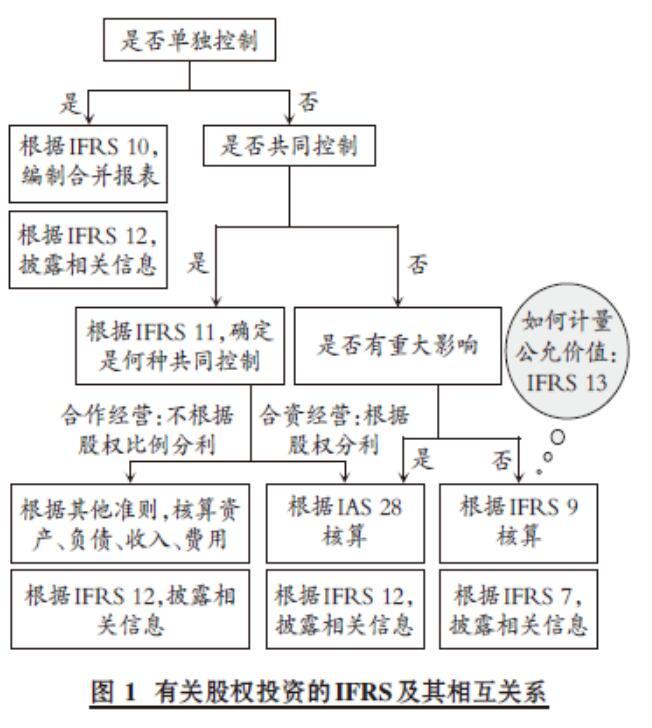

經過約50年的發展, IASB已制定了一整套有關股權投資的IFRS。 其中最主要的準則之間的關系如圖1所示。

概言之, 根據《國際財務報告準則第10號——合并財務報表》(IFRS 10), 若投資方對被投資方單獨擁有控制權, 投資方是母公司, 被投資方是子公司, 母公司應根據《國際會計準則第28號——對聯營企業和合并企業投資的會計》(IAS 28)核算對子公司的長期股權投資, 據以編制單獨的財務報表。 此外, 還應編制合并財務報表, 反映母子公司組成的報告主體的財務狀況、經營成果和現金流量等。 若投資方對被投資方不具有單獨控制地位, 則要根據《國際財務報告準則第11號——合營安排》(IFRS 11), 判斷是否對被投資方具有共同控制地位。 若是, 則還要進一步判斷是合資經營還是合作經營。 若是合資經營, 也即投資方根據股權比例分享被投資方損益, 應根據IAS 28核算對合資公司的長期股權投資; 若為合作經營, 也即投資方不按股權比例分享被投資方的損益, 則應根據相關的IFRS, 核算約定歸屬本企業的資產、負債、收入、費用等。 若也不具備共同控制地位, 則應判斷是否有重大影響。 若有重大影響, 也應按IAS 28進行長期股權投資核算。 若不具單獨控制或共同控制地位, 也沒有重大影響, 則應作為金融資產投資, 按《國際財務報告準則第9號——金融工具》(IFRS 9)核算, 基本會計原則是公允價值計量, 期間價值變動計入當期損益, 除按準則可作例外處理。 如何計量公允價值則遵從《國際財務報告準則第13號——公允價值計量》(IFRS 13)。 有關金融工具的披露應遵從《國際財務報告準則第7號——金融工具: 披露》(IFRS 7)。

在制定新的合并財務報表會計準則(IFRS 10), 和新的合營安排會計準則(IFRS 11)時, IASB制定了一個如何披露對其他主體權益的會計準則《國際財務報告準則第12號——在其他主體中權益的披露》(IFRS 12), 以避免IFRS 10、IFRS 12和其他相關IFRS涉及股權投資及其變動的披露規定間的重疊與不一致。

(二)有關投資性主體如何核算其IFRS 10、IFRS 11、IAS 27和IAS 28范圍內股權投資的例外規定

IFRS對以上適用長期股權投資和合并財務報表會計準則的企業一直有例外規定。 如早期的IAS 28就規定, 本準則不適用于風險資本組織, 或者共同基金、信托公司以及包括投資連接保險基金在內的類似主體, 要求這些投資在初始確認時或被指定為以公允價值計量, 并將期間價值變動計入當期損益, 或應歸入為交易而持有的投資, 并按《國際會計準則第39號——金融工具: 確認和計量》(IAS 39), 以公允價值計量, 期間價值變動確認為當期損益。 類似地, 早年有關合并財務報表和單獨財務報表的IAS 27規定, 如果有證據表明企業對于所取得的子公司的控制是暫時的, 可不將該子公司納入合并財務報表。 但是, 必須有證據表明, 取得子公司的意圖是擬在12個月內出售, 并且管理層一直在積極地尋找購買者。 此準則也明確, 這一規定同樣適用于風險資本組織、共同基金、信托公司和類似主體。 換言之, IAS 27和IAS 28的會計原則是相同或相似的。

2011年, IASB頒布IFRS 10, 取代IAS 27中有關合并財務報表的規定, 使后者只包括有關單獨財務報表的會計準則。 同時頒布IFRS 12, 取代了IAS 27中的披露要求。 2012年, IASB修訂IFRS 10、IFRS 12、IAS 27, 定義了投資性主體, 要求投資性主體在其合并和單獨財務報表中根據IFRS 9核算對被投資方的投資, 即按公允價值計量, 期間價值變動計入當期損益。 此外, 還對投資性主體提出了新的披露要求。

2014年, IASB進一步修訂IFRS 10、IFRS 12、IAS 27和IAS 28有關投資性主體的例外規定, 明確當投資性主體的子公司本身是其他公司的母公司時, 同樣適用豁免編制合并財務報表的規定, 也即只要符合豁免條件, 整個控股鏈中上一級公司都應對下一級公司按公允價值計量且期間價值變動計入當期損益。 同時還澄清了投資性主體的哪些子公司應被合并, 而不是以公允價值計量且期間價值變動計入當期損益, 如投資性主體下專司投資服務的子公司。

本例外規定包含了投資性主體須同時滿足的三個條件: 一是該主體從一個或多個投資者處獲取資金, 以向投資方提供投資管理服務為目的; 二是該主體的唯一經營目的, 是通過資本增值和(或)投資收益讓投資者獲得回報; 三是該主體按照公允價值計量和評價幾乎所有投資的業績。 這些條件的一個顯著標志是主體必須有退出計劃, 若沒有, 如投資性主體有最終收購被投資方的計劃, 則此主體不符合投資性主體的條件。

IFRS的例外規定還列舉了投資性主體通常應符合的如下特征: 擁有一個以上的投資對象; 擁有一個以上投資者; 投資者不是該主體的關聯方; 其所有者權益以股權或類似權益方式存在。 與前段所列條件不同, 這些特征并非必須具備, 也即不具備這些特征的一個或幾個并不影響一個主體被界定為投資性主體, 只要其符合上述所列三個條件, 如不能簡單地以僅有一個投資者, 或僅有一個投資對象, 而斷定某一主體不是投資性主體, 特別是在該主體成立之初。

(三)麥格雷戈、特威迪和山田辰己的反對意見

本例外規定頗有爭議。 2011年IASB就此頒布征求意見稿時, 來自澳大利亞的IASB理事沃倫·麥格雷戈(Warren J. McGregor), 來自英國的IASB主席戴維·特威迪(David Tweedie), 以及來自日本的IASB理事山田辰己(Tatsumi Yamada)投了反對票, 認為與編制合并財務報表相比, 這一例外規定將使產生的財務報表信息欠具相關性和真實性。 主要理由如下:

1. 違反概念框架的控制觀。 投反對票的理事認為, 控制是編報財務報表的基礎。 概念框架將控制確定為資產的一個基本特征, 并參照資產的定義來定義其他財務報表要素。 雖然在概念框架中沒有闡明, 但控制概念實際上是確定報告主體邊界的核心。 這反映在相關IFRS的規定中: 主體必須在其財務報表中確認其直接或間接控制的其他主體的資產和相關索償權(負債和權益)。

實際上, IASB和FASB自2004年起聯合開展的概念框架趨同項目有一個子項目: 報告主體。 兩會還于2008年就此發布了討論稿, 然后又在2010年發布了征求意見稿。 征求意見稿明確指出, 控制概念是確定報告主體邊界的核心, 并解釋為什么以此為基礎的財務報表可以向報表使用者提供相關信息。 如其中第8段指出: 如果一個主體控制著另一個主體, 則由控制主體流向投資者、貸款人和其他債權人的現金流和其他利益, 在很大程度上依賴于從被控制主體獲得的現金流和其他利益, 而這些現金流和其他利益又依賴于控制主體主導下的被控制主體的活動。 因此, 控制主體提交合并財務報表, 可向報表使用者提供更有用的信息。 投反對票的IASB理事都支持這些表述, 認為有關投資性主體的豁免規定有違概念框架的控制概念。

2. 不如合并財務報表信息有用。 征求意見稿結論基礎第3段指出, 投資性主體財務報表的使用者說, 有關被控制主體投資的最有用信息是這些投資的公允價值及計量方法。 當投資性主體將其控制的被投資方納入合并財務報表, 將不被要求披露被投資方的公允價值信息, 因此, 使用者被剝奪了重要信息的知情權。 但投反對票的理事堅信應將被控制主體納入合并財務報表, 同時建議在財務報表附注中披露被控制主體公允價值信息, 或在母公司單獨財務報表中反映所有被控制主體的公允價值, 認為這將更好地滿足財務報表使用者的需求。

征求意見稿結論基礎第4段指出, 在IASB為制定此例外規定進行調研時, 不少參與者表示, 合并財務報表使用者評估投資性主體財務狀況和經營結果的能力模糊不清, 因為這類財務報表強調了被投資方的財務狀況、經營成果和現金流量, 而不是投資性主體的現金流量。 投反對票的理事認為, 合并財務報表展示了控制方和被控制方合并主體的財務狀況、經營結果和現金流量, 這更好地反映了主體間關系的經濟影響, 為報表使用者提供了有助于估計未來現金流量、時間和不確定性的信息。 此外, 若按他們所建議的去做, 報表使用者可在合并財務報表附注或母公司單獨財務報表中獲得對受控制方投資公允價值的補充信息, 因此, 也沒有必要作出有違合并財務報表原則的例外規定。 但他們這種既編制合并財務報表又提供公允價值信息的建議, 很少有人支持。

3. 有損財務報表信息的可比性。 征求意見稿結論基礎第4段還指出, 使用者認為, 將受控方納入合并財務報表將降低投資性主體財務報表中不同類型投資信息的可比性, 因為盡管對所有被投資方的投資目的相似, 但非受控制方的投資通常以公允價值反映, 而受控制方的投資則被納入合并財務報表。

投反對票的理事指出, 按概念框架第3章, 如果把不同的事物統一化而使其具有表面上的相似性, 與把相同的事物故意差異化一樣, 財務報告信息的可比性絲毫沒有增加。 他們認為, 以公允價值計量對受控制方的投資, 會使不同的情況顯得相似, 從而有損報告主體財務報表的可比性。 在一個主體的控制權益下不同于在另一個主體的非控制權益下, 因為在前一種情況下, 報告主體有權為自己的利益而主導被控制主體的活動。 IFRS應反映這種差異。 此外, 如果財務狀況顯著不同的受控制被投資方都以公允價值計量, 那么這些投資似乎是相似的, 但提供的信息并非有用。 例如, 受控制被投資方資產的公允價值為900萬元、負債的公允價值為800萬元、公允價值凈額為100萬元的投資, 不同于資產公允價值為9億元、負債公允價值為8.99億元、公允價值凈額也為100萬元的投資。 盡管兩筆投資公允價值凈額相同, 但IFRS應要求反映背后資產和負債公允價值總額及相關業務的差異, 合并財務報表就能起到這樣的作用。

4. 規則導向, 易于被操縱。 征求意見稿結論基礎第7段指出, 由于提出的是一個例外規定, 有必要明確適用這一例外規定的主體范圍。 為此, IASB提出了若干條件和應用指南, 以判斷何種情形下可被歸類為投資性主體。 投反對票的理事認為, IFRS應是原則導向的, 允許一些例外, IASB將不得不花很長時間和較多精力明確適用例外的范圍。 這將導致在準則中包括詳細的規則, 且這些規則需隨著以后的運用實踐而重新審視、修訂。 他們認為, 在定義投資性主體的過程中, IASB將面臨巨大壓力, 因為各種主體會尋求避免編制合并財務報表所耗費的成本和精力, 且(或)尋求避免披露受控被投資者的潛在財務狀況。 他們也擔心, 征求意見稿規定投資性主體的條件如此主觀, 所用術語也含糊不清, 容易被濫用。 筆者認為, 不少IFRS都有例外規則, 此反對理由并不充分。

此外, 來自日本的IASB理事山田辰己還闡明了其他幾個反對的理由。 如征求意見稿第6條要求一個投資性主體有投資性主體的子公司時, 也應按公允價值計量其對孫公司的投資。 相反, 第8款要求非投資性主體的母公司合并其控制的子公司, 及通過投資性主體控制的孫公司。 山田辰己認為, 一方面要求作為投資性主體的子公司用公允價值計量對受其控制的孫公司的投資, 另一方面要求作為非投資性主體的母公司合并受其間接控制的同一孫公司, 這將導致極其沉重的負擔。 他主張, 如果非投資性主體的母公司被要求合并投資性主體的子公司, 則不應再要求此子公司按公允價值計量受其控制的孫公司。 此外, 征求意見稿第8條建議要求投資性主體在其單獨財務報表中應按公允價值計量對受其控制的企業的投資, 期間價值變動計入當期損益。 山田辰己不同意這一建議, 而主張可允許在成本與公允價值間任選。

筆者認為, 山田辰己的觀點不無道理。 然而, 從另一角度看, 他的觀點也可能不利于提供有用和可比的財務信息。 如一個非投資性主體的企業控制了一家符合投資性主體條件的投資公司, 后者又控制了一系列其他企業。 按山田辰己的觀點, 該投資公司不應按公允價值計量對受其控制的其他企業的投資, 并將期間公允價值變動計入當期損益。 但是, 他的主張會使使用者失去同類投資公司的可比財務報表信息, 因為其他投資公司若符合投資性主體的條件, 將按公允價值計量對受其控制的其他企業的投資, 并將期間公允價值變動計入當期損益。

IASB設有一位主席、一位副主席, 主席是理事會及整個組織的掌舵人和當家人, 副主席則起輔佐作用。 作為一種慣例, 若主席和副主席對技術問題有強烈的個人意見, 通常會在私下與其他理事交流時表達, 或在IASB正式會議上委婉地表達, 但一般不會對IASB的正式文件投反對票, 以免影響其他理事的獨立判斷。 自IASB在2001年成立后的20年中, 只有首任主席特威迪對本征求意見稿投了反對票, 所有其他主席和副主席在任期間未對任何正式文件投過反對票。 蘇·勞埃德在任IASB理事時曾投過反對票, 任IASB副主席后也沒再投過反對票。 由于特威迪所投的是IASB成立后20年內所有主席和副主席中的唯一反對票, 具有標志性意義, 因此本文專門介紹分析。 需補充的是, 雖然特威迪投了反對票, 但此征求意見稿是于2011年8月正式頒布的, 而特威迪在當年6月底已結束十年的IASB主席任期。 另外, 2012年10月IASB最終頒布這一例外規定時, 以上三位投反對票的理事都已在2011年6月結束任期, 已沒資格對此文件投票, 事實上也沒有任何其他理事對這一最終文件投反對票。

三、2012年, 鶯地隆繼對有關權益法下被投資方其他凈資產變動會計原則的征求意見稿所投的反對票[4]

(一)有關權益法下被投資方其他凈資產變動會計原則的爭議

長期以來, IFRS對于權益法下投資方對除凈損益、其他綜合收益(OCI)和利潤分配以外合資公司和聯營公司的其他凈資產變動的會計處理沒有具體明確的規定。 對于如何核算因其他投資方增資導致的作為報告主體的投資方的被動減資, 或其股權投資被動稀釋的影響, 有幾種不同的觀點[5] 。 第一種觀點是視同處置股權, 英文為Deemed Disposal, 即與投資方自己處置長期股權投資的會計原則保持一致。 在這種觀點下, 投資方按照稀釋后剩余股權與被投資單位增資額計算所享有的份額, 與長期股權投資賬面價值中處置部分應結轉(或終止確認)金額之間的差額, 確認為終止確認當期的損益。 第二種觀點認為, 應視為權益性交易, 即投資方應將股權投資被動稀釋的影響反映在自身的股東權益中。 但是, 也有人認為, 此類交易是否屬于權益性交易還需要進一步認證, 因為若被投資單位引入新股東, 增資擴股, 且新股東與原股東不存在股東間的關系, 其他股東的增資行為似乎不應視為權益性交易, 況且權益性交易目前也沒有確切的定義。 第三種觀點認為, 應視同權益法下投資方對被投資方所有者權益的調整, 確認為資本公積或OCI, 待投資方出售被投資方股份時, 再將原計入資本公積或OCI的金額轉入出售當期的投資收益。

IFRS中普遍按上述第一種觀點處理, 即將股權投資被動稀釋的影響計入被動稀釋之期的當期損益。 但某些其他因素(股份支付、發行可轉債的權益部分)等所導致的被投資方其他凈資產變動, 實務中的處理明顯不一致。

(二)IASB就此發布的征求意見稿以及鶯地隆繼的反對意見

2011年3月, IASB收到澄清相關規定、統一被投資方其他凈資產變動會計原則的請求。 經過一年多的研究, IASB在2012年11月發布了征求意見稿《權益法: 享有被投資方其他凈資產變動的份額(修訂IAS 28的建議)》(《征求意見稿/2012/3》), 建議權益法下被投資方其他凈資產變動, 不論產生于何種交易, 均計入投資方的所有者權益。

對于這一征求意見稿, 來自日本的IASB理事鶯地隆繼(Takatsugu Ochi)投了反對票。 他承認, 該提案旨在快速解決短期問題, 以消除實務中處理方法不一致的現象。 然而他認為, 這樣做不會改善財務報告, 相反會造成IFRS間概念的混亂。 他主張, 若真的需要快速解決這一問題, 應將此種影響確認為當期損益, 而不是計入股東權益。 具體而言, 他投反對票的主要理由有三個方面:

1. 與財務報表列報會計準則(IAS 1)的概念不一致, 混淆股東權益和綜合收益的關系。 2007年修訂后的IAS 1引言第2款指出, 本準則的主要目標是將期間內所有者以所有者身份與主體交易導致的股東權益變動與其他權益變動分開, 要求將前者在主體的股東權益變動表中反映, 而將后者在綜合收益表中反映。 鶯地隆繼認為, 雖然本征求意見稿的目的是跟進IAS 1在2007年的修訂所產生的事項, 但征求意見稿的建議混淆了這兩類交易, 有違IAS 1的目標。

本征求意見稿還建議當股權比例進一步下降而不再采用權益法時, 投資方應將按本征求意見稿累積在股東權益中的被投資方其他凈資產變動的份額回轉至損益。 鶯地隆繼擔心, 這樣處理如同OCI的回轉, 將混淆OCI和股東權益的關系。 他還認為, 如果要為投資方所占被投資方其他凈資產變動份額找一個臨時“房屋”, 那么該“房屋”應該是OCI, 而不是本征求意見稿建議的股東權益。 然而, 鶯地隆繼也反對將這種變化的影響計入OCI。

事實上, IASB在討論本征求意見稿時, 也考慮過計入OCI的方案, 但沒采納, 重要原因是當時IASB剛開始新一輪概念框架修訂項目, 其中OCI是重點議題。 IASB不希望概念框架層面OCI的概念與基本會計原則沒明確前引入新的OCI項目。 討論中筆者也表示計入OCI比計入股東權益更好, 因為這樣做不會混淆綜合收益和股東權益的關系。 事實上, 當時IASB正在制定新金融工具和保險合同等會計準則, 已考慮引入新的OCI項目。

2. 與合并財務報表會計準則(IFRS 10)的概念不一致。 鶯地隆繼還認為, 本征求意見稿的建議與IFRS 10第25款不一致。 該款要求, 如果母公司失去對子公司的控制, 母公司在財務業績表中確認失去控制權相關的損益。 這個要求甚至適用于控股權投資下降為聯營企業投資之類投資者仍保留對被投資方權益的情形。 例如, 當投資者對子公司的投資份額因該子公司其他凈資產變動而減少到30%時, 投資者應確認與整個交易相關的損益, 即將因控制權損失所受到的影響確認為損益。 但是, 如果交易分兩步進行, 第一步只是失去對被投資方的控制, 第二步是對被投資方的權益進一步減少到30%。 兩步的會計處理將不同: 第一步失去控制權的影響按IFRS 10應確認為損益; 第二步對被投資方權益進一步減少到30%的影響按本征求意見稿的建議將在股東權益中反映。 這表明, 本征求意見稿的建議與IFRS 10不一致。 筆者并不完全認同他的觀點, 因為誠如前述, 涉及股權投資的IFRS有多個, 當股權比例不同程度增減時, IFRS要求的處理方法也不同。

3. 有違權益法的核算目標。 有關長期股權投資權益法的核算目標, 一直有單行合并財務報表觀和計量基礎觀之爭[6] 。 在單行合并財務報表觀下, 權益法的核算目標是將投資方和享有被投資方的份額視為一個主體, 提供投資方對被投資方的投資、該投資的回報、投資方享有或承擔的其他權利和義務及其變動等方面的信息。 這與合并財務報表的目標類似, 區別只是權益法下投資方資產負債表只以“長期股權投資”一行來反映這樣核算的最終結果, 而合并財務報表會計準則下, 被投資方的各項資產和負債都得納入合并主體的資產負債表中。 按計量基礎觀, 權益法通常又被稱為長期股權投資的一種后續計量方法, 是投資方在合資和聯營企業中投資價值的再計量。 現行權益法會計準則是此兩種觀點兼顧的結果。

但鶯地隆繼不同意“權益法可視為單行合并”這一觀點。 他認為, 根據權益法, 投資方對被投資方投資的賬面價值只根據收購后投資方在被投資方凈資產中所占份額的變化進行調整。 在他看來, 權益法并不代表在收購或處置投資時的單行合并。 他認為, 征求意見稿第10(d)段所示的例子涉及投資方對被投資方凈資產份額的減少, 這些類型的交易更像是處置投資, 而不是收購后投資的后續變化。 因此, 這種被投資方凈資產變動不應按單行合并財務報表觀來處理。 筆者認為, 鶯地隆繼的這一反對理由并不一定站得住腳, 因為誠如前述, IFRS中的權益法已是單行合并財務報表觀和計量基礎觀的融合。

總之, 征求意見稿認為, 將被投資方其他凈資產變動確認為投資方損益有可能誤導報表使用者。 鶯地隆繼不同意這種說法。 相反, 他認為, 一個合資或聯營企業因其他股東出資等而成功地增加了資本, 作為報告主體的投資方在合資或聯營企業的股權雖被稀釋了, 但此股權的價值可能會增加; 反之亦然。 將此類交易的結果作為投資者損益反映, 將比在投資者權益中反映能提供更有用的信息。

(三)IASB此項目的中止及與中國會計準則的不一致

該征求意見稿發布后, 將近三分之二的反饋者反對該項提議, 認為基于IASB的概念框架, 按權益法核算的被投資合資或聯營企業與其他投資人的交易, 與子公司少數股東權益不同, 不具有權益交易的特點, 不應計入投資方的權益。 特別地, 很多反饋者認為, 被動稀釋與實際處置對于投資方來說具有相似的經濟實質, 應當采用一致的會計原則, 即應將其影響計入當期損益。 最終, 由于各方無法就征求意見稿的建議達成一致, IASB也未能在2014年5月的會議中通過建議的會計原則, 只能決定中止該修訂項目, 留待理事會以后全面修訂權益法的項目來一并研究。 2015年, IASB就中期項目立項征詢意見時, 曾包括全面修訂權益法的項目, 但支持這樣做的人并不多。 IASB沒將此納入最終公布的《工作計劃: 2017 ~ 2022》中, 且在該文件中提出, 考慮修訂權益法的最佳時機是在IFRS 11實施及復議工作完成后。

有趣的是, 2014年3月19日, 我國財政部頒布了修訂后的《企業會計準則第2號——長期股權投資》。 除其他修訂外, 該準則采納了IASB《征求意見稿/2012/3》的修訂建議, 要求在發生被投資方凈資產的其他變動時, 投資方應當調整長期股權投資的賬面價值, 同時調整自身的所有者權益, 而不是確認為當期損益。

根據中方和IASB達成的共識, 這種中國會計準則明確規定而IFRS允許選擇的情形不被視為準則差異。 但由于我國會計準則的這一規定與國際上對此類業務的通行會計方法有差異, 過去幾年個別AH股公司在個別年份的年報中將此披露為會計準則差異。 此例證明一個國家采用與IFRS趨同而非全面采納模式時可能面臨的問題。 當然, 全面采納IFRS的模式也可能面臨不同的問題。 筆者因此將這一修訂權益法的征求意見稿及鶯地隆繼的反對票作為標志性文件在本文中討論。

鶯地隆繼原是日本一家大型企業的財務負責人, 在擔任IASB理事之前, 他曾任IFRS解釋委員會委員。 作為編制者的代表, 鶯地隆繼對會計實務和IFRS都非常熟悉, 考慮問題也相當仔細縝密。 因此, 他是IASB成立后第二個十年中投反對票較多的IASB理事之一, 他投的反對票中有好幾個與權益法相關。 由于中日都以制造業為主, 又有共同的文化基礎, 筆者與他平時就技術問題交流非常多, 也較能互相理解對方的想法, 但我們從未一起投過反對票。

四、2013年, 佩特·費尼根和帕特里克·麥克尼爾對有關不按公允價值計量生產性植物的征求意見稿所投的反對票 [7]

(一)有關生物資產的IFRS和中國會計準則規定及其主要差異

IASB的前身國際會計準則委員會(IASC)是在1994年開始啟動農業生物資產項目的, 經過一系列的起草和征求意見過程, IASC最終在2001年2月頒布了《國際會計準則第41號——農業》(IAS 41)。 按照IAS 41, 農業生物資產的基本計量原則是, 初始確認至收獲點一直以公允價值減出售成本計量(俗稱可變現凈值, 以下簡稱“公允價值”), 期間價值變動計入當期損益, 除非公允價值不能可靠計量。 理由是公允價值計量能最好地反映生物資產的生物轉化過程和結果。 2003年, IASB對此準則作了修訂, 此后該準則又因其他準則的修訂而作了若干次修訂, 但基本原則沒變。

我國長期以來一直將農業生物資產分為生產性和消耗性兩大類, 前者類似作為勞動工具的固定資產, 后者類似作為勞動對象的存貨, 即使在改革開放前也是如此。 與IAS 41不同, 我國在2006年頒布的與IFRS實質趨同的《企業會計準則第5號——生物資產》仍將生物資產分為生產性、消耗性和公益性生物資產三大類, 相關規定與處理如下:

生產性生物資產的后續計量應優先采用類似固定資產的成本模式, 即按期計提折舊, 并根據用途分別計入相關資產的成本或當期損益。 有確鑿證據表明生物資產的公允價值能夠持續可靠取得的, 應當對生物資產采用公允價值計量。 采用公允價值計量的, 應當同時滿足下列條件: 生物資產有活躍的交易市場; 能夠從交易市場上取得同類或類似生物資產的市場價格及其他相關信息, 從而對生物資產的公允價值作出合理估計。

消耗性生物資產, 應當在收獲或出售時, 按照其賬面價值結轉成本。 結轉成本的方法包括加權平均法、個別計價法等。 生產性生物資產收獲的農產品成本, 按照產出或采收過程中發生的材料費、人工費和應分攤的間接費用等必要支出計算確定, 并采用上述成本結轉方法, 將其賬面價值結轉為農產品成本。 收獲之后的農產品, 應當按照《企業會計準則第1號——存貨》處理。

自行營造的公益性生物資產的成本, 應當按照郁閉前發生的造林費、撫育費、森林保護費等以及應分攤的間接費用等必要支出確定。 公益性生物資產不計提減值準備。 相反, 企業至少應當于每年年度終了對生產性和消耗性生物資產進行檢查, 有確鑿證據表明由于遭受自然災害、病蟲害、動物疫病侵襲或市場需求變化等原因, 使生產性生物資產的可收回金額低于其賬面價值, 或消耗性生物資產的可變現凈值低于其賬面價值的, 應當計提生物資產減值準備或跌價準備, 并計入當期損益。

概言之, IFRS對生物資產采用公允價值計量優先原則, 而我國企業會計準則對生物資產采用成本優先原則。 按中方和IASB達成的共識, 這種成本和公允價值哪個優先的差別不被視為準則差異。 類似地, IFRS不區分各類生物資產, 而我國會計準則進行了區分, 這同樣也不被視為準則差異。 與前者相類似的是, 對投資性房地產, IFRS采用公允價值優先原則; 而我國企業會計準則采用成本優先的原則。 與后者相類似的是, 《國際財務報告準則第3號——企業合并》(IFRS 3)只包括非同一控制下企業合并的會計原則, 要求采用購買法; 而我國有關會計準則清楚地將企業合并分為非同一控制和同一控制兩類, 非同一控制的與IFRS 3一樣應采用購買法核算, 同一控制的應采用原賬面價值法核算。

(二)IASB征求意見稿的建議

2001年IASB成立, 此后幾年內發生了三個推動IFRS成為全球公認高質量會計準則的具有里程碑意義的事件: 一是歐盟在2002年決定其成員國的上市公司從2005年開始按IFRS編制合并財務報表。 第二年, 澳大利亞、南非、中國香港地區也決定這樣做。 二是我國在2006年頒布了整套與IFRS實質趨同的《企業會計準則》, 并從2007年開始在上市公司等企業中實施。 三是美國在2007年決定外國公司在美國市場上可向投資者提供基于IFRS的財務報表信息, 且不需編制會計準則差異調節表。 此后, 越來越多的國家宣布將采用IFRS。

在決定這樣做以前, 一些國家向IASB提出了修改IFRS的請求, 為它們采用IFRS掃除障礙。 其中馬來西亞提出其大種植園中橡膠樹等不宜用公允價值計量, 而宜用通行的固定資產會計原則, 即折舊加減值的后續計量模式。 理由是: 這些生產性生物資產通常用于生產橡膠等, 而非按公允價值管理并擇機出售; 橡膠樹深深扎根于農業土地, 不易單獨銷售; 企業并無出售巨大的橡膠園的打算, 也不存在交易大片橡膠樹的活躍市場價格。

美國放棄與IFRS趨同目標計劃后, IASB于2011年開始獨立展開第一次中期項目立項咨詢。 修訂IAS 41因為全球各國廣泛認可而最終被IASB列入中期工作計劃。 此后, 馬來西亞會計準則委員會的代表利用新成立的亞大地區會計準則制定組、中國主導的新興市場經濟體組、IASB在亞洲召開的地區性IFRS研討會, 以及每年一次在IASB總部所在地倫敦召開的全球準則制定機構論壇等, 廣泛宣講其修訂有關生物資產的IAS 41的建議。

馬來西亞方面工作做得充分、到位, 贏得了各國的普遍支持。 因此, IASB啟動這一項目后, 工作推進比較順利。 2013年6月, IASB頒布修訂農業生物資產準則的征求意見稿, 要點如下:

1. 修訂的范圍多大? 馬來西亞提出修訂的是有關生產性植物的會計原則, 但全球有不少方面提出應擴大準則修訂的范圍。 首先, 生產性動物(如種牛或種豬、奶牛、牛和馬等力畜)等也應納入。 但IASB決定不納入, 一方面范圍過大難以把握, 也提高了投反對票IASB成員的概率, 使本項目難以完成; 另一方面有人覺得不同于生產性植物的是生產性動物可移動, 因此更可能單獨出售, 也更容易取得活躍市場的公允價值。 其次, 生產性植物的產品應否納入。 IASB最終決定不納入, 即生產性植物上的產品在生產過程及收獲時仍按公允價值計量。 主張也應按成本核算者認為, 既然其母體已按成本核算了, 母體以上的產品如何進行公允價值計量呢? 包括半成熟的蘋果等農產品是否有可靠的活躍市場價格? 事實上, 此修訂項目完成后, IASB已多次接到請求, 要求解釋如何計量用成本法核算的生產性植物上的農產品的公允價值。

此外, 在征求意見過程中, 也曾有人提出非農業領域也有與生物資產類似的產品, 如疫苗和其他生物醫藥產品、釀酒業也有生物轉化過程。 他們也提出了應否考慮相關會計準則的修訂。 IASB決定不加考慮, 因為這會涉及存貨、固定資產、無形資產等更多會計準則的修訂。

2. 在哪個準則內修訂? 修訂過程中, IASB考慮是在有關生物資產的IAS 41中還是在有關固定資產的《國際會計準則第16號——不動產、廠房和設備》(IAS 16)中修訂相關規定。 在前者內修訂的好處是生物資產核算都在一個準則中規范; 在后者內修訂的好處是生產性植物后續計量的會計原則和其他固定資產一樣, 因此, 除作必要的補充外, 不用再增加新的規定。 權衡利弊后, IASB選擇了后一個方案。 也因此, 修訂后的準則也允許生產性植物用重估模式核算。 與純公允價值計量模式相比, 重估模式的一個好處是公允價值變動計入OCI, 不會影響損益表。 與IFRS趨同的中國《企業會計準則》一直沒有重估模式, 因此這一修訂與中國無關。

(三)費尼根和麥克尼爾的反對意見

對IASB的征求意見稿, 來自美國的兩位IASB理事佩特·費尼根和帕特里克·麥克尼爾投了反對票。 他們認為, 根據IAS 16而不是IAS 41的要求來核算生產性植物的提議, 將消除生產性植物公允價值變化的信息, 以及用于估計這些變化的基本假設的信息。 包括生產性植物在內的所有生物資產的公允價值信息, 對于管理農業活動和投資從事這些活動的主體都至關重要; 如果沒有這些信息, 投資者就無法評估從事農業活動的主體未來凈現金流入的預期變化。 事實上, 世界各地都公布了各類農莊的報價, 這表明了公允價值信息對農業企業投資者的重要性。 他們反對的理由主要有四點:

1. 生物資產按公允價值或成本計量孰優? 從根本上說, IAS 41是一個核算生物轉化的準則。 生產性生物資產的轉化發生在成熟期前和成熟期后。 成本模式忽略了這種生物轉化過程。 這是IAS 41要求按公允價值計量的根本原因。 該準則結論基礎指出: 公允價值計量能最好地反映生物轉化的影響, 生物資產的公允價值變化與預期主體未來經濟利益變化有直接關系。 費尼根和麥克尼爾認為沒有理由放棄這樣的會計原則。 因此, 他們不同意在成熟之前生產性植物按累計成本來計量。 他們也不認為以與自制固定資產相同的方法來核算生產性植物能提供有助于理解農業企業業績或各時點生產能力的財務報表信息。 公允價值信息也有助于投資者評估生產性植物在進一步成熟并結出農產品的過程中企業業績和管理層履行受托責任的業績。

在修訂本準則的過程中, 有人認為, 成熟后生產性植物的轉化過程及其結果已不再成為理解企業未來凈現金流量的重要因素。 他們拒絕這種觀點, 因為根據其定義, 生物轉化不僅發生在成熟前, 而且發生在成熟后的生產和退化過程中。 在整個生命周期中, 對生產性植物按公允價值計量可以提供有關生產過程有效性及這些資產在未來產生凈現金流量的信息。 相反, 成熟后生產性植物成本和折舊等信息只能近似地反映這些植物在生產過程中生物轉化的過程和結果, 與未來凈現金流量的關系至多僅有間接的關系。

2. 生物資產按公允價值或成本計量孰難? 他們承認, 計量生產性植物的公允價值比較困難, 尤其是在其成長的早期。 但他們注意到: (1)IAS 41已有例外規定, 即當不存在市場標價以及公允價值計量值明顯不可靠時, 可按成本計量。 這一例外規定足以應對生產性植物生命初始階段計量上的困難。 他們也注意到, 自2003年修訂后, 這一準則已在全球應用于各類農業活動。 事實上, 此前一些國家的會計準則已要求對此類資產用公允價值計量。 (2)用公允價值計量生產性植物不會比用公允價值計量生產性動物等生物資產難。 進一步地, 在有些情形下, 用成本計量生產性植物也同樣困難。 特別地, 估計是否有減值時要用到公允價值計量, 而主張采用成本模式者估計不會建議因難以進行公允價值計量而不要有減值規定。 (3)征求意見稿也允許將公允價值計量作為一個選項。 他們認為, 會計應反映基本事實而不應將此作為純粹的選項, 而IAS41基于計量可靠性的例外規則不同于純粹的選項。

3. 公允價值計量導致的財務報表信息的波動性。 除對公允價值計量可靠性的擔憂外, 生產性植物企業也擔心公允價值計量所造成的損益信息波動性, 且指出報表使用者會對基于會計準則的損益數作出調整, 提供另類業績指標, 以消除這種波動性的影響。 他們承認, 用公允價值計量生產性植物會使針對企業的財務業績和財務狀況的分析更難。 但他們認為, 價格波動性是風險指標, 而風險評估是分析師的職責之一。 他們注意到財務報表分析總是會因各種非常因素而對報告的財務業績和財務狀況作出調整, 如果不提供有關經濟利益變化的關鍵信息, 這種分析質量將大打折扣, 甚至根本沒法進行。

他們認為, 與其像成本模式那樣忽視公允價值波動性, 倒不如通過其他財務報表列報的途徑解決這種波動性導致的業績指標波動性問題, 如將公允價值變動計入OCI。 他們注意到, 根據征求意見稿的建議, 生產性植物將被納入IAS 16的范圍, 而這一準則允許采用重估模式。 若企業采用這一選項, 重估值的變動約等于公允價值變動, 且將計入OCI, 這意味著, 采用重估模式將產生類似于公允價值計量模式的結果。 這一做法的好處是使用者既得到了在基本財務報表中反映的關鍵財務信息, 又可排除公允價值將扭曲損益信息的擔憂。

4. 更多相關資產的公允計量。 IASB工作人員外出調研時發現, 大多數投資者和分析師認為, 生產性植物公允價值信息披露并不充分。 此外, 沒有相關土地、農業機械等的公允價值信息, 生產性植物公允價值信息用途也極為有限。 只有同時提供生產性植物、相關土地、設備等方面的公允價值信息, 報表使用者才能知道企業潛在凈現金流量的真實信息。 若對這幾種資產或其中之一采用成本模式, 則不能提供這樣的信息。 依他們之見, IASB不但不滿足這些使用者的額外信息需求, 反而要撤消按公允價值計量生產性植物的要求。 這樣的建議不能充分滿足財務報表使用者的信息需求。 筆者認為, 他們的建議幾乎意味著要對農業企業作整體價值評估, 而這是有違概念框架中有關財務報告不提供企業價值信息, 而只為他人評估企業價值提供信息的論斷的。

2013年1月, IFRS基金會頒布了新的IASB應循工作程序手冊。 其中要求除問題的廣泛性外, 制定或修訂IFRS應考慮兩個重要條件: 報告某些交易或業務的方式是否存在缺陷; 相關問題對財務報表使用者的重要性。 費尼根和麥克尼爾認為, IAS 41不存在缺陷, 且公允價值信息對農業企業財務報表的使用者是重要的, 甚至是必不可少的。 因此, 他們不認為征求意見稿的建議是對IFRS的改進。 他們認為, 如若IASB要求按累計成本來計量生產性植物, 至少應要求披露生產性植物的公允價值信息, 包括估計技術、關鍵輸入值和假設等。

費尼根和麥克尼爾都是IASB理事中財務報表使用者的代表, 在長期服務的貝爾斯登證券公司及穆迪信用評級公司中從事與IFRS直接相關的財務分析和會計政策評價工作, 也曾在IASB前身IASC時期積極參與國際會計準則協調和趨同工作。 盡管他們的反對意見是如此強烈和清晰, 但全球IFRS的相關方絕大多數支持IASB的建議。 此修改最終在2014年6月完成。 那個月麥克尼爾沒按慣例任滿兩期從IASB離任; 兩年后的2016年6月, 費尼根也如此。 他們這樣做是否出于對IFRS發展方向的不滿(如不廣泛采用公允價值計量), 無從知曉。 但他們對公允價值計量的執著與據理力爭的精神為IFRS發展史留下深深的烙印。 也基于此, 本文特對他們的這個反對意見作出全面的總結與分析。

與IASB因中方的要求而修訂與關聯方披露、資產重估相關的IFRS等一樣, IASB因馬來西亞的要求和鍥爾不舍的努力而修訂了生產性植物會計準則, 整個過程也得到了不少發展中國家的強烈支持。 此外, 這一準則修訂也表明中國幾十年來一直將農業生物資產分為多種類型, 并要求作不同的會計處理是有其合理性的。 因此, 本文將這一修訂及其反對意見作為標志性的文獻來分析。

五、2014年, 馬丁·埃德爾曼就有關如何計量對有標價子公司、合資公司及聯營公司股權投資的公允價值的征求意見稿所投的反對票[8]

(一)公允價值計量會計準則有關會計單元的規定和爭議

2013年, IASB頒布IFRS 13。 此準則相比2006年FASB頒發的《財務會計準則公告第157號——公允價值計量》(SFAS 157), 除行文外, 原則性的差異非常小, 是IASB和FASB趨同合作“蜜月期”的成果之一。 IFRS 13旨在規定怎樣計量公允價值, 至于何時應計量公允價值則由其他IFRS規定。 IFRS 13還明確, 計量公允價值時的會計單元(Unit of Account)也由其他相關IFRS規定, 而不由本準則規定。 但筆者和FASB的一位委員在研究制定本準則時一再強調, 會計單元問題不應在本準則中回避, 否則在制定和應用本準則時肯定會遇到問題。

實際上, IFRS 13也無法完全回避會計單元問題, 如規定企業應當選擇與市場參與者在相關資產或負債交易中會考慮的、與該資產或負債特征相一致的輸入值。 在企業能夠獲得相同或類似資產或負債在活躍市場的報價、市場參與者將考慮與相關資產或負債的特征相關的溢價或折價的情況下, 企業應當根據這些溢價或折價(如控制權溢價、少數股東權益折價、流動性折價等), 對相同或類似資產或負債的市場交易價格作出調整。

相反, IFRS 13卻規定企業不應考慮與要求或允許公允價值計量的其他IFRS規定涉及會計單元的溢價或折價, 如反映企業持有規模特征, 即“大宗持有因素”(Blockage Factor)的溢價或折價。 例如, 某企業持有一家上市公司7000萬股股票, 此上市公司股票通常日交易量為4000股, 如果該企業全部出售其持有的此上市公司股份, 將會造成流動性、市場恐慌等問題, 致使該上市公司股價嚴重下跌。 IFRS 13規定在計量公允價值時不應考慮這種大宗持有因素導致的溢價和折價, 因為這一因素是與交易相關的因素, 與企業持有股份數量有關, 因企業交易該資產的方式不同而有所不同, 但不是該資產(即此上市公司股票)的特征。

在討論計量公允價值應否考慮溢價或折價時, 無論在IASB和FASB委員中, 還是在IFRS及UA GAAP的相關方中, 都頗有爭議。 如為何不可考慮大宗持有因素導致的溢價或折價, 而可考慮控制權溢價和非控制權折價? 又如這種考慮是否取決于公允價值計量輸入值的層級, 如第一層級都不可以, 第二、三層級都可以? 再如準則只提及可考慮控制權溢價, 是否可考慮控制權折價? 最后, IFRS 13可考慮或不可考慮溢價或折價的規定是基于所產生財務信息的相關性, 還是基于溢價或折價的可核性, 也即允許考慮溢價或折價可能導致的操縱公允價值數值的行為。

(二)IASB有關如何計量有報價子公司、合資公司及聯營公司股權投資公允價值的建議及其理由

按IFRS的相關規定, 企業與被投資企業存在母子公司關系時, 應編制合并財務報表: 企業是合資公司的合資方或聯營公司的聯營方時, 可采用權益法等核算對合資或聯營企業的投資。 但在一些特定的條件下, IFRS也規定對這兩類投資可按公允價值計量, 如企業是前文討論的投資性主體。 2014年9月, IASB就如何計量有報價子公司、合資公司及聯營公司股權投資的公允價值頒發了一項征求意見稿。 此征求意見稿涉及三個基本問題: 一是會計單元是否為這一投資的整體; 二是這一投資整體公允價值計量是單位股價與持股數的乘積即P×Q, 還是基于某種估值方法, 或可在P×Q基礎上作調整; 三是為確認此類投資的減值而估計可回收金額時是基于P×Q減處置成本, 還是基于某一估值減處置成本。 此征求意見稿建議第一個問題的答案是這一投資的整體, 第二個問題的答案是P×Q, 第三個問題的答案是基于P×Q減處置成本。

對于以上三個問題, 爭議最大的是第二個問題, 有兩種截然相反的觀點。 一種觀點認為, 這一整筆投資, 往往不存在第一層級的輸入值。 因此, 整筆投資的公允價值應使用估值技術來計量或在第一層級價格基礎上調整取得, 以反映整筆投資公允價值與可能的P×Q間的差異。 另一種觀點認為, 這一投資由存在第一層級價格的單個金融工具組成, 因此, 按IFRS 13必須采用第一層級的價格, 整筆投資公允價值應是P×Q, 不得作調整。

IASB在征求意見稿中的建議基于以上后一種觀點, 因為IASB堅信, 這樣產生的信息相關性、客觀性、可核性更強。 另外, 這一建議也符合IFRS 13的另外兩個原則: 最大限度地使用相關的可觀察輸入值, 最小限度地使用不可觀察的輸入值; 當存在第一層級輸入值時, 就應使用這一值, 而不得作任何調整。 此外, IASB注意到, IASB頒布了有關投資性主體可不將子公司納入合并財務報表的豁免規定后, 如何按公允價值計量控股股權已成為有爭議的問題。 按照這一豁免規定, 投資性主體在計量子公司公允價值時也不應以控制權溢價為由對第一層級的輸入值作出調整。 IASB也注意到, 本建議的影響局限于投資性主體之類的企業要在編制合并財務報表時按公允價值計量被投資子公司、合資公司或聯營公司的公允價值; 在更多的情形下, 是公司根據相關IFRS, 選擇在單獨財務報表中按公允價值計量對子公司、分公司或聯營公司的投資。 IASB還認為征求意見稿建議的影響是有限的, 因為在做投資性主體豁免項目時, IASB得到的反饋是: 投資性主體所持有的大多數投資將導致基于第二或第三層級輸入值的公允價值計量, 且有標價投資的企業或投資性主體實際上已在按本征求意見稿建議的方法執行IFRS 13, 即嚴格按P×Q來計量公允價值。

(三)埃德爾曼的反對票

來自德國的IASB理事馬丁·埃德爾曼(Martin Edelmann)對以上征求意見稿投了反對票, 特別是反對其中第二和第三條建議, 即: 計量公開掛牌子公司、合資公司及聯營公司股權投資公允價值是P×Q; 確認此類投資的減值而估計可回收金額應基于P×Q減處置成本。 他同意IASB的結論, 即會計單元是整體投資, 而不是構成這一投資的個別金融工具的總和。 因此, 埃德爾曼認為, 計量這一投資公允價值的對象也應該是整體投資, 而不是基礎金融工具, 這些金融工具不是作為公允價值計量對象的“資產”。 也因此, 個別金融工具第一層級輸入值不應是計量此類投資公允價值的唯一決定因素。 相反, 此項投資的公允價值要么用另一種估值技術來衡量, 要么通過調整第一層級輸入值得出, 以反映整體投資公允價值與個別金融工具P×Q間的差異。 埃德爾曼也不同意征求意見稿的第三個建議, 即確認此類投資的減值而估計可回收金額時應基于P×Q減處置成本。

埃德爾曼投票反對IASB建議的爭議在于: 掛牌交易是否等于活躍市場? 有活躍市場時, 公允價值計量是否都應第一層級市價優先? 若第一層級市價優先, 是否整個投資的公允價值都為P×Q。 對埃德爾曼的反對意見筆者是全力支持的。 首先, 此類股權有時是以整個投資為單位掛牌出售的, 如對某公司35%股權的投資。 在這種情況下, 根本不存在一股基礎股權及其單價之說。 其次, 作為全過程參與IFRS 13制定的IASB理事, 筆者并不完全接受存在第一層級市場時, 金融工具公允價值必須為P×Q的說法。 以上制定IFRS 13時有關控制權溢價、非控制權折價、大宗持有因素對公允價值計量的影響的討論便為實例。 再次, IASB將有標價投資與活躍交易市場及有第一層級輸入值市場都劃等號, 筆者也不認同。 最后, IASB認為征求意見稿建議的影響是有限的, 且有標價投資的企業或投資性主體實際上已在按本征求意見稿建議的方法執行IFRS 13。 對此筆者也不認同, 倘若如此, 相關問題就不會提請IASB解決, IASB也本不該將此作為準則修改的項目納入工作計劃, 因為IASB立項的條件之一是廣泛存在處理不一的情況。

對此征求意見稿投票時, 筆者正準備對IASB有關費率管制和租賃的兩個文件投反對票, 所以, 筆者在IASB會議上明確表示支持埃德爾曼, 但不正式投反對票, 因為一位理事同時對過多IASB最終文件投反對票不是很合適。

本征求意見稿頒發后, 向IASB提意見者大多數支持埃德爾曼。 在這種情況下, IASB最終決定將此項目擱置。 至今, 也沒有人重提此事。

此反對票的標志性意義在于, 即使存在標價, 甚至存在第一層級輸入值的情況下, 無論IASB成員還是各相關方面也都對如何計量公允價值有爭論。 筆者覺得, 這種爭論是理性的, 反映了IASB理事和相關各方對財務報表信息如何反映客觀現實, 如何處理相關性與可靠性(尤其是可核性)間的關系, 會計準則應否以及如何應對可操縱性等的爭論。

六、結束語

制定IFRS是各種觀點交鋒的結果, 其中也會受理事們傾向的影響。 這種傾向集中地反映在他們對IASB所頒發準則或征求意見稿等正式文件的反對意見上。 本文分析了IASB理事所投有標志性意義的反對票。 這些反對票反映了IASB理事對IFRS是否應有豁免或例外規定, 應否以及如何計量公允價值, 如何理解合并財務報表及長期股權投資基本會計原則, 應否對不同類型的生物資產采用不同的計量基礎等問題的不同見解。 這些不同見解受到IASB理事職業背景及其祖國社會經濟環境的明顯影響。

本文及此前筆者同一主題兩篇文章的詳細分析充分說明, IFRS是IASB成員及相關各方對有關如何提供決策有用信息激烈爭辯的結晶。 爭論結果形成的會計準則可被認為是高質量的。 即使爭論最終沒有結果, 導致實務仍有各種理解基礎上的會計處理辦法, 也非常正常。 經過若干年的實踐, 各方面可能就相關問題逐步形成共識, 最終形成更高質量的會計準則。 隨著客觀環境的變化和人們認識的提高, 舊的會計準則也可能需再作修訂, 以提供更相關和如實反映的有用信息。 各國也可根據自身所處的環境, 選擇合適的會計方法, 或提供各種指南, 以使會計準則更適合本國國情和需要。 換言之, 絕不能簡單地將會計準則視為所有人都接受、一成不變、放之四海而皆準的真理。 因此, 也需全面理解, 正確貫徹我國會計準則與國際準則持續趨同的方針。 只有這樣, 才能正確理解IFRS及其背后的道理, 運用好這些準則, 服務于企業和社會經濟發展。

【 主 要 參 考 文 獻 】

[1] IASB. IAS 24 Related Party Disclosures,2009.

[2] 張為國.我所親歷的我國會計制度改革和會計準則國際趨同過程[ J].會計研究,2019(12):5 ~ 14.

[3] IASB. Investment Entities (Exposure Draft),2011.

[4] IASB. Equity Method: Share of Other Net Asset Changes-Proposed Amendments to IAS 28 (Exposure Draft),2012.

[5] 應唯.股權稀釋會計處理相關問題的研究[ J].財務與會計,2020(6):37 ~ 41.

[6] 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)專業技術委員會.會計準則內在邏輯[M].北京:中國財政經濟出版社,2016:164 ~ 185.

[7] IASB. Agriculture: Bearer Plants-Proposed Amendments to IAS 16 and IAS 41 (Exposure Draft),2013.

[8] IASB. Measuring Quoted Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates at Fair Value (Exposure Draft),2014.