蔥翠恒若斯 昂霄詠其志

尚新嬌

樹木是有靈魂的,它們是世界的一部分。

荷蘭的梵·高喜歡畫樹,能入他法眼的樹必定具有一定的“動態力量和精神本質”。藝術是相通的,不管是西方的藝術家用素描和油畫表現大自然中的樹,還是中國的國畫家用線條和皴法表現的樹,都不可能是一個毫無生命的存在,而是移情內化于心,在畫中可以體悟到畫家內心的投射。

郭熙在《林泉高致》中寫道,“山以水為血脈,以草木為毛發,以煙云為神彩。故山得水而活,得草木而華,得煙云而秀媚。”[1]對于山水畫來說,草木作為“毛發”不可或缺,也關乎畫作的生機與氣象,草木興而山乃華,增幾分秀色也。春英夏蔭,秋毛冬骨,樹木作為一種生命,在自然環境的四季輪回中經受著每個階段的變幻。而生長在惡劣環境中的樹,比如生長在危崖巉巖間的松柏,在櫛風沐雨中意志愈是堅毅,生命力愈是頑強。

侯德昌在山水畫創作中,除了突出山石特點,表現最多的還是被稱為“百木之長”的松樹。他國畫中的雄強與磅礴之氣勢離不開松樹,可以說,松樹是其中重要的構成,它的隱喻與象征在畫中起著點睛的作用,是山水畫靈魂的部分,與山石、長城、瀑布一樣同為山水畫題材家族,在畫家的經營中彼此襯托烘染,相得益彰。

一.搜古借今,得其發生之意

從20世紀80年代始,侯德昌畫松漸漸多了起來。

自古畫松者眾。松樹被比作君子,有比德之風,它的貞操、它的風儀皆出類拔萃,在中國傳統審美中松樹寓示一種人格,一種情趣的外化,具有形態迥異與人格象征之美,可謂自帶光芒,所以,它是歷代畫家格外鐘情的表現對象。

松樹是侯德昌著重表現的樹種,“松與其他樹木不同,所以需要單獨來表現它。”侯德昌說。

在國畫這個門類中,松的畫法與國畫中山石、人物、花卉等一樣式樣豐富,是從現實景物中總結出的具有典型性的形式語言。在古代的山水畫中,常見高士于松下撫琴、賞古、會友,如《松壑會琴圖》《靜聽松風圖》《松下高士圖》等等,在這里,松就是一種人格的隱喻,是軒冕才賢、巖穴高士內心世界的外化,表明了他們不與外部世界同流的志趣。

北宋有兩幅著名的松樹題材畫作,一幅是傳為北宋宋徽宗趙佶所畫的絹本設色工筆畫《聽琴圖》,一株郁茂的松樹占了畫面一半,樹下琴師操琴,不遠處,那個著名的文藝皇帝仰著臉在專注地聆聽,松風簌簌,七弦泠泠,很有悠悠懷古的文藝氣氛;另一幅是畫院畫家李唐于宣和六年畫的《萬壑松風圖》,從山麓至山巔皆有松林,郁郁高密,松濤鼓蕩,與當時北宋王朝的危局聯系起來,則能感受到李唐于畫中所蘊涵著的特定時代的澎湃情感。

可以說,松樹是侯德昌山水畫、特別是其大的山水畫重要題材和主要景物,它的隱喻與象征在畫中起著主題與點睛的作用,增強了畫面的雄強與磅礴之氣勢,是山水畫靈魂的部分,與山石、瀑布等元素一樣,在畫家的經營中彼此烘染,彰顯。

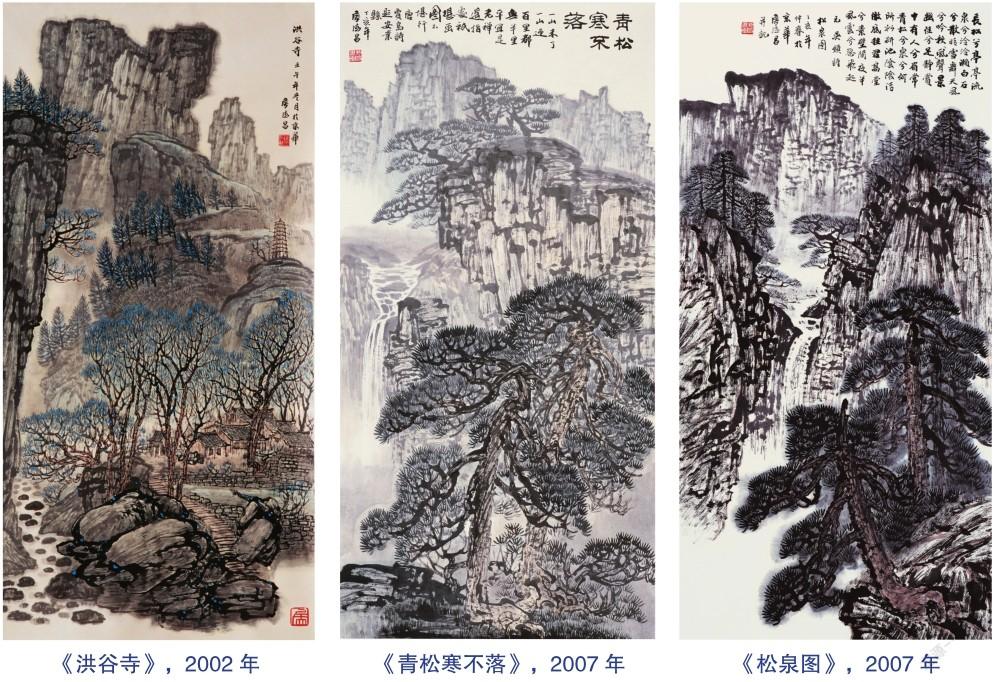

早在80年代初期,侯德昌就以黃山為主題創作了《黃山松谷》《黃山秋色》等系列山水畫,被畫界譽為“侯黃山”。黃山無石不松,無松不石,他畫的黃山松或堅韌挺拔、高聳入云,或爭奇競秀、傲視長空,盡顯黃山松之高潔,具有典型的侯氏風格。面對美譽,侯德昌并未沉溺其中,而是追求更高的山水境界。

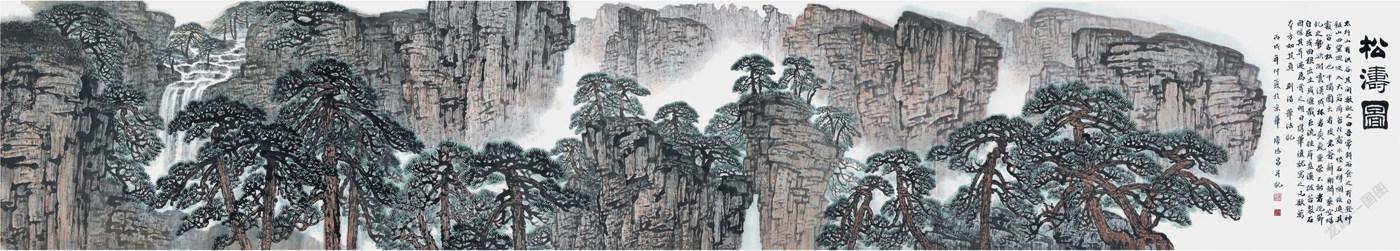

研習中國傳統國畫的路徑不外乎兩條,一個是摹古,一個是生活與實踐,需要一定的功力才能走進其藝術堂奧,畫松也是如此。五代畫家荊浩,因戰亂隱居太行山,并在這里著《筆法論》,以松為范本,“凡數萬本,方如其真”,這個寫生量夠大的,當荊浩面對太行山各種姿態的古松時,目的就是要“明物象之源”,繼而“度物象而取其真”。侯德昌與張仃曾游太行山訪洪谷子荊浩隱居地,在這里與荊浩神會,感知太行山“山水之象,氣勢相生”[2],即“開圖千里”的大格局。環顧周圍,那“抱節自屈、偃截巨流、掛岸盤溪、披苔裂石”的古松影子雖已不在,但其精神已浸染在侯德昌畫松的筆墨中。2002年,侯德昌游歷荊浩隱居地后作畫《洪谷寺》。2006年仲夏,侯德昌創作了長卷《松濤圖》,題跋為行書書寫的荊浩《筆法論》,近景為數十株高低、大小、姿勢各異的松樹,像一個個荊浩筆下的松之精靈,“出沒”于山巔、巖上、崖畔、瀑頂、云端,或偶露崢嶸或相互掩映,或欲附云霄,或橫臥偃仰……正值仲夏,畫這么一幅森森松濤,清涼云霧好似徐徐從丹青畫卷飛渡而出。

在河南輝縣市侯德昌美術館,陳列著不少侯德昌關于松樹的課稿,皆是他臨摹古畫或寫生時所得。黃公望寫生時“見樹有怪異,便當模記之,分外有發生之意”,侯德昌也是如此,一株老松一塊頑石,見可取者便“移來”我用。課稿上題著密密麻麻的跋語,是他在作畫時的體悟,透過他書寫的跋語,可窺其學藝心得和學藝過程。“與其師古人,不若師造化”,侯德昌為畫太行,曾踵繼先賢,無數次上太行寫生,在大自然中求索,審視自然不僅僅是對外在景物的觀察,還是醞釀豐富情感、藝術靈感的過程,這個過程是“中得心源”的過程,也是把“自然丘壑”轉變成“胸中丘壑”的過程。

畫家之游,是在大自然中尋求,在天籟中體悟,如黃公望,“終日只在荒山亂石叢木深筱中坐,意態忽忽,人不測其為何”,畫家的行為不為外人解,其實這些都與其藝術相關聯,畫家試圖找尋一個切入點,一個可以“完勝”的精神,當畫家的思慮由混沌轉為澄澈時,畫家會立時回到畫案前。林語堂談到中國藝術家生活時云,藝術家必須全神貫注于自然界的千變萬化的形象以攝取其印象,同時觀摩其棲息附著的草蟲樹木煙云瀑布,欲將此等形象靈活地收之腕底,必先出以真情的愛好,使其精神與之融會貫通……用其舒泰的精神,俯瞰世界,而這種精神就灌注到繪畫里去。說白了,就是藝術來源于生活,沒有自然這個鮮活的“源”,也無從談到藝術這條“奔涌生動”的“流”。

在北京西山創作巨幅畫作時,侯德昌與學生耿安輝在畫畫之余常騎自行車游香山、頤和園,當看到這一帶數百年姿態各異、蒼勁高大的古松時,便會駐足,望著古松靜觀凝思。

1994年在創作《幽燕金秋圖》時,侯德昌腦子每天處于緊張的構思狀態,晚上睡覺時,還想著如何表現松樹,單松的凜然而出,叢松在布局上的安排,偃仰向背、濃淡疏密、高低穿插等等,這些看似簡單的問題,卻一時間困擾著他。“李成筆法挺勁,樹態自然優美,出枝典范精致,注重枯樹的細微結構處是宋代追求自然代表作品,后人多有臨摹……王概芥子園畫稿,松如端人正士,雖有潛虬之姿以媚幽谷,然具一種聳峭之氣凜凜難犯,凡畫松者宜存此意于胸中,則筆自有奇致。”古人關于松樹的筆法,松樹的氣質,給他帶來解讀、辨析與思考,松樹的形象時時盤踞在他的腦海中,從古至今,各人有各人筆下的“松”,他在思索著、探尋著,腦海中松樹的形象在孕育著、生發著……

二.畫出自家松,驚現《蒼松圖》

元代吳鎮有《松泉圖》,畫一山間老松,虬曲挺立,干墨為之,容顏蒼老。畫幅中自題詩一首,“長松兮亭亭,流泉兮泠泠。漱白石兮散晴雪,舞天風兮吟秋聲……”而侯德昌于2007年也畫有《松泉圖》,近處兩株松樹高低相亞,亭亭而立呼應相對,精神十足,襯以中景與遠景,中有流泉匯入左下煙云虛白處。相對于傳統山水畫所表現的枯木寒林、空靈幽邃、荒寒清曠等,侯德昌筆下的樹木則是萬象俱新,葳蕤挺拔,在構圖與題材方面與傳統迥然不同。

侯德昌愛畫松,蒼松飛瀑,巨石危崖。或丈二巨制,或盈尺小幅,構圖飽滿,生機盎然。所作勁松有奔雷墜石、絕岸頹峰之勢。侯德昌言:“寫松貴在神韻,要突顯其精神。松根似龍爪,松干似健美者之臂膀,若著裝之將軍,若袒胸之壯漢,偉岸強悍,神氣十足。筆墨要奇崛剛勁,沉雄飛動,老辣稚拙,求其意趣。”這一連串的擬人很符合侯德昌山水畫所要表現的松樹形象,叢貫孤平,扶疏曲直,聳拔凌亭,蓋不乏上述之種種。

松樹具有非同一般的品格與氣度,它的形體多為健美之態,看上去若人體肥瘦洽切,無慵懶、拖沓、頹廢之習氣,翠綠如蓋,清新剛健、朗秀峻拔,風儀不凡。尤其是屹立在絕崖之上、暴露于天庭之下的青松,風雷摧之枝條零落,但如同一尊風的雕塑,更有一種不可動搖的英雄氣節。賞松時,會聯想起文學作品中對松的種種寫照,杜牧形象地吟詠“松數十株,切切交風,如冠劍大臣,國有急難,庭立而議”,詮釋了松于意識形態中具有的擔綱柱石的作用,外在的威儀形貌決定了它的地位。“落落長身對儼然,撐云臥壑并千年”(清代錢謙益《題王孟端雙松圖為稼軒》),經受無數風云雷霆、千年霜雪,頑強的生命力使人心生敬意。“矯矯千歲姿,昂霄猶舞翠”(宋代衛宗武《歲冬至唐村墳山掃松》)昂然凌霄、矯健凜然,讓人聯想到披甲猛士……在繪畫中,松樹的本性與人們賦予的品性渾然一體。侯德昌深諳此道,在創作紀念碑藝術時,松樹是必不可少的構思之一。

對于松樹的畫法有兩種,一是屬于逸筆草草,肆意揮灑;二是細密刻畫,筆法豐富。侯德昌畫的松樹兼而有之。1981年,侯德昌畫了一張小幅迎客松,巖石用披麻皴法,迅疾疏放,左上角凌空一棵松,筆意率真,畫首用他少見的行草體題石濤詩,“畫法關通書法津,蒼蒼茫茫率天真。不然試問張顛老,解處何觀舞劍人”,筆略到而意已俱,很有石濤放曠的性情,后來就幾乎不見這樣的畫作了,而是突出了處處皆在的“大我”。后期隨著畫大畫的機會增多,侯德昌對松樹的寫意往往墨深筆厚,雄強蒼潤,蒼翠如蓋,在細節上更為精微、雕琢,如《松濤深處聽泉聲》《迎客松》《翠煙松韻》《青松寒不落》。且用線皴來表現各種樹干的連接和糾纏,偶爾也用鱗皴,但線皴用得更多,來表現其蒼老堅韌的外貌與生命力。這是侯德昌有別于他人的重要特點。

他用焦墨畫了大量的松石小稿,筆觸準確清晰,松與松的掩映交叉,攲側中直,百態甚富,一幅小稿上寫:“張介宇畫集觀后擬其松姿。介宇祖籍河南,是為同鄉,喜畫松樹。丁亥年。”侯德昌不僅向古人學習,也虛心向當代人觀察借鑒,只要有可取之處,就摹其生動處,融貫于胸。

侯德昌所畫之松樹有王蒙畫松的特點,充滿內在生長的彈性,在自然的線條中挺身而出;也有陳半丁的畫風,筆頭來路很清楚,枝干壯碩,涌動著一股撼人心魄的精神力量;也有俄羅斯油畫家希施金筆下松樹的影子,颯然聳立,翠蓋層疊披拂,在光與影中煥發著自然之美,拂拂翠微間,仿佛有帶風的歌聲從中穿過,一如荊浩語:“風清非歇,幽音凝空。”他博觀約取,在他畫松的筆墨路徑上還可以找尋到很多前人的師承脈絡,如五代荊浩、宋代李成和李唐、元代王蒙、清代石濤等,不失傳統精神,而又與時代同行,從現實生活中探尋、提煉新的表現形式。

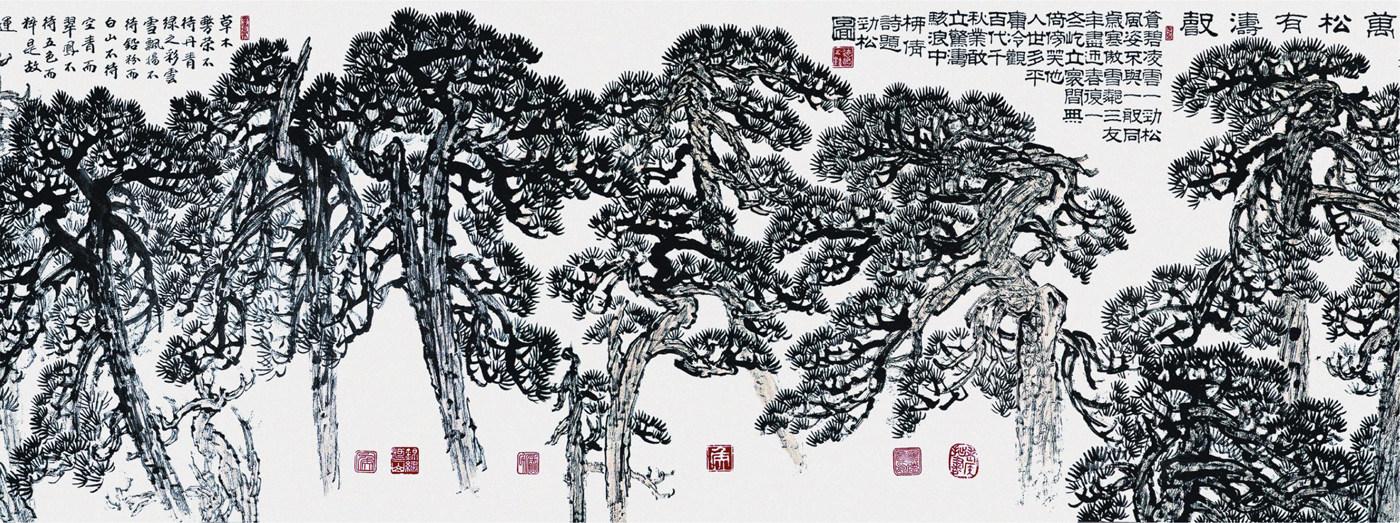

侯德昌于丁亥年(2007年)畫巨畫《蒼松圖》,長24.5米,近1米高,畫松83株,可謂百松圖,初看云煙籠翠,森森然如入松林。望去,百姿千態,松與松并列或呈V形,或呈“文”字形,相攜相依,相疊相映,錯落成陣,誠如真松。近看,每一株都昂昂然生動之極,幾欲拔腳行走。形神之間讓人頓生聯想,松四時青青,枝葉不改,歲寒而不凋,先哲、高士、騷客以松為對象吟頌了數不勝數的詠松詩,賦予松種種美譽,為世人留下千古絕唱,畫家的松乃其知音也。對于松樹來講,廟堂更重之,其壽其貞寓意江山永固、百年不衰。故古來寫松的嘉言懿行何其多也。侯德昌作為丹青圣手,潛心孤詣,融古通今,心摹神追,才繪出如此風神激蕩的古松。皴染濃淡,如有神助,亦蒼亦翠,青春華滋;或大開大合,極富張力,勇猛剛毅,如佩劍之將軍,令人血脈僨張;或蒼老高巍,如智者立于天地,颯颯似傳哲語。

《蒼松圖》出于古,但侯德昌善于將柏樹之線皴用來表現古松,刻畫其干盤旋上升、昂然飛空之勢,屈鐵交柯而冠如蓋,若蟠龍橫空,演繹其生命進程不屈勇毅的品格,堪稱畫松的教科書。空白處則以篆、隸、行三種書體配以南齊謝赫,唐代張彥遠,明代李日華,清代頤園,近現代齊白石、劉海粟等人的詠松或論畫詩文,為《蒼松圖》賦予了豐富的人文內涵與美學價值。

此畫因幅度之巨,難以到外參展,成為了侯德昌為鄉梓“栽種”的散發自身藝術光芒的百棵大松,在家鄉蔭庇后人,陶養代代后學。

三.松品即人品

松樹的物理高度與美學高度,讓人仰慕,它那“思與天地接”的神姿猶若俊賢哲人。松樹作為中國畫的重要題材,也被歷代畫家所喜愛。畫家在表現松樹時,創作出了不同的風格、形貌。侯德昌國畫中的松樹在追求藝術的社會意義與價值方面,表現得十分典型,作品的功用要求給他提出如何面對自然、社會生活的表現方法問題。

古人有格物致知的精神。長期畫松,松對人的影響與人對畫的影響是互相的。南北朝鮑照《贈故人馬子喬詩》:“蔥翠恒若斯,安得草木心。不怨寒暑移,郁郁澗底松。”與擬人寫法不同,詩中將人拿來擬物,在這里松是人比照的對象,松樹四時貫一、寒暑不移的“草木心”才是人應該守持的。

風格即人。是的,那種宏闊浩蕩、撼人魂魄的氣勢,那種敦厚樸質、傲然雄強的氣度,這些從作品中透出的精神氣息同樣在侯德昌身上可以感受得到,一如太行山的蒼松古柏“蔥翠恒若斯”,“比德之風”“端人正士”是松樹之品格,也是他自己品格的寫照。

侯德昌畫的松樹象征意味濃厚、確準,靜穆豐韻,追求自然的生命力以及正大氣象,體現了他一貫的風格。

侯德昌喜愛畫黃山松、太行松,它們昂首不阿,集人類凜然正氣于一身。他的國畫成長崛起于新時期,他畫作的圖式完全是新的。他筆下的松樹與古典的松樹不同,傳統古典的畫法或蕭瑟干枯,內斂清寒,而他畫的松樹郁郁榮榮,風神暢然,給人與時代共舞的歡暢感;挺胸而立,蒼而不老,給人心存信仰、青春永駐的豪邁感。

“我輩作畫,必當讀書明理,閱歷事故。胸中學問既深,畫境自然超乎凡眾,似非由內達外,不能入六法三昧。”清代松年《頤園論畫》云,“書畫清高,首重人品。品節既優,不但人人重其筆墨,更欽仰其人。”人們喜愛侯德昌的松樹,與他本人中正的人格魅力也不無關系。侯德昌先生現已89歲,晚年畫松或可返約從簡,衰年變法。

參考文獻:

[1]郭熙.林泉高致[M].南京:江蘇鳳凰文藝出版社, 2015:74.

[2]彭萊.古代畫論[M].上海:上海書店出版社, 2009:115.