如何有效地進行課堂提問

王寧

課堂提問不僅可以協助教師診斷學生學習現況,啟迪學生積極主動探究,激發學生的非智力因素,與學生開展積極有效的情感溝通,而且可以讓學生清楚自己的學習現狀,學會構想,合理地表達自己的觀點與看法,形成完整的認知結構。那么,教師應該怎樣進行課堂提問呢?

一、圍繞一個目標

課堂提問作為促進課堂教學的有效手段,每個問題的提出都是為了完成教學目標而服務的。圍繞教學目標有選擇地進行課堂提問是教師提問的前提。提問要服務于學習,即提問要有明確提問的目的,服務于教學目標,有助于學生的發展。不同的目的需要使用不同的提問形式,面對不同的提問對象,運用不同的反饋技術,從而達到不同的課堂提問效果。

從教師的角度來說,教師為提問而提問,漫無目的地隨意提問,很容易偏離教學目標,造成時間浪費,最終導致教學效果不佳。從學生的角度來說,教師盲目地隨意提問,很容易分散學生的注意力,讓學生無法回答,長時間呈現出不認真聽講的習慣。

二、把握兩個度

(一)設置梯度

1.遵循學生的認知規律

這個規律就是由淺人深、由表及里、由小到大、由易到難。在課堂上設置疑惑,在圍繞課堂教學重難點的前提下,教師應該先從簡單的問題問起,然后一步一步問到核心問題。

2.把握梯度之間的寬度和銜接

設置問題的時候把握好寬度,使學生在思考問題時就像走階梯一樣,必須是一步一步走過去的,而且“階梯”還不能太高,否則一級階梯跨太大還過不去,就很難再往上爬。寬度太大,學生思維夠不著,問題得不到及時的化解,反而弄巧成拙。寬度太小,失去啟發性,學生不太感興趣,白白浪費課堂時間。不僅問題與問題之間的寬度要適宜,而且幾個問題之間的銜接也很重要。課堂提問,不能只是簡單地把幾個問題寫在黑板上,還要使問題之間銜接得巧妙,不著痕跡地把問題與問題連在起。

(二)難易適度

在正常的教學活動中,課堂提問是不可或缺的。問題的難易程度直接影響學生的思維和好奇心、自信心等非智力因素。問題必須與學生現階段的認知水平和原本的知識相關聯、相銜接,才會激發學生積極思維。

1、問題過于簡單

低于學生現階段的認知水平,學生無需思考,立馬就可以回答。這樣的問題難以啟發學生的思維過程,還會造成學生不認真思考、失去學習興趣的后果。從表面上看,課堂氣氛活躍,實質上學生并沒有展開思維活動,不利于學生智力的提高。

2、問題過難

超過學生努力后仍舊達到的認知水平,學生聽后就會如墜云霧中,經過思考仍然不能給出答案,課堂教學將會陷入僵局,學生情感容易受挫,出現怠學的情況,很難啟動學生的思維過程,更會挫傷學生的自信心。

3、根據提問目的設置問題難度

整體來說,提問主要有三個目的:激發學生學習的興趣,檢查學生對內容的理解,啟迪學生思維。不同目的的提問,問題的難度也有所不同。教師在設置問題時要依據提問的目的靈活設置問題的難度,不能一概而論。

當提問的目的是喚起學生學習的熱情,帶動課堂氣氛或提高個別學困生的自信心時,課堂上提出的問題就應該容易些。 例如,當某位數學教師走進一個平時課堂氛圍很沉悶的班級,開始上課的時候,在白板上板書了幾道上節課學過的簡單的數學題,然后讓全班學生一起喊出這幾道題目的答案,在喊的過程中,整個課堂氣氛就調動起來了。

當提問的目的是檢查學生對內容的理解,確定學生現有的知識水平,將新舊知識建立聯結,歸納總結習得的知識時,老師應當設置難度適中的問題,以便幫助學生的認識隨著提問逐步趨向深化,從多角度、多方向去分析和歸納知識點,并逐步養成善思、樂思的好習慣。

如果提問的目的是啟發學生思維,將新學知識遷移拓展到其他情境或其他學科當中,那么教師提出的問題相對而言要難一點。 對于這樣的問題,學生不能很快就想到問題的答案,需要對問題進行深入探究,采用分析、比較、歸納等思維方式,充分利用查詢資料、研討等方法獲得問題的答案。這樣的提問不僅培養了學生思維的深刻性和發散性,也訓練了學生的思維品質。

三、抓住三個基本點

(一)圍繞中心

每個問題不僅要目的明確,而且所有提出的問題都要圍繞一個中心展開。所有問題都是以達成教學目標、完成教學任務為核心。融合課程內容,老師課堂提問要緊緊圍繞課堂活動中心來設置,精心設置一系列關鍵問題,將有助于促進學生掌握知識提升能力。從提問形式到提問內容,從提問角度到提問難度多方面展開多維思考,否則就會偏離教學中心,達不到應有的提問效果。

(二)抓住關鍵點

課堂提問要抓住關鍵的環節和步驟,所謂關鍵是指教學目標中的重點。重點就是“基本”的東西,它需要從總體出發,通盤考慮。教學重點是基于教學目標要求學生必須理解的知識點,這一類知識點對本階段以及下一階段的學習起著至關重要的作用。抓住關鍵點進行提問,就是要讓問題問到關鍵處、問到重點上、問出水平來。

(三)分散難點

在教學過程中,遇到含義深刻、晦澀難懂的內容,為了避免學生在理解、領悟、應用或遷移過程中產生困難,可以設計一些鋪墊性的問題,想方設法化繁為簡、化難為易,將過難、過大的問題化成若干個淺顯易懂的小問題,逐步解決大問題。這種做法其實也是得益于維果茨基的最近發展區理論,為學生從現有水平到預期水平架設階梯。將超越學生現有水平的問題,化為幾個臺階,這些臺階再化解出簡單的小問題,為學生理解該內容指明了思維方向,給出了尋找答案的途徑起到了搭橋的作用。使學生思考問題時,始終朝著一個目標,向問題的高度進擊從而擊破難點。

四、應用四種手法

課堂提問是一門藝術,老師應當精心設置問題,以便提升學生的思維能力。根據所提問題對學生思維訓練的層次,可以分為導人、消化、探究、創造四種類型。四種不同水平的問題設計,在思維訓練上層層增進,形成了教學活動的有序性。

(一)以舊引新

以舊引新的提問,不僅可以使學生充分利用原有認知結構中已有的知識來同化新知識,防止機械學習,還有助于學生將新舊知識關聯起來,完善原來的知識結構,形成新的認知結構。教師以此可以提高教學質量,學生也因此取得最佳的學習效果。

(二)先易后難

老師設置課堂提問要遵循因材施教、因勢利導的教學準則,要根據課本特征,將知識轉化為層次鮮明、具有系統性的一連串問題,形成問題鏈。問題應該先易后難,先提出導人性問題引起同學思考,進而逐步將問題引向課程重難點,在此過程中亦可穿插些聚焦性和限定性的問題理清學生思路,使學生不要天馬行空地想象。這樣可以引導學生沿著教學目標逐步思考和探究。

(三)挖掘深度

課堂提問必須循序漸進環環相扣、逐層深化,以此來挖掘深度。老師在整體思量整堂課提問的主次和先后的基礎上,依據教學目的和重點,提出一系列前后連貫的、有助于推進分析思考的問題,使學生在問題的誘導下,有節奏、有起伏地進行學習。

(四)啟發思維

課堂提問以啟迪學生思維為主要目標。

五、注意五個要素

(一)言簡意賅

蘇霍姆林斯基曾指出:“教師的語言修養,在很大的程度上決定著學生在課堂上腦力勞動的效率。”老師在課堂提問過程中,語言需做到精練、簡潔、清晰。在教學活動中,通過語言的感染力,將深奧的問題化為淺顯易懂的問題,將抽象的晦澀難懂的問題轉化為具體形象的問題,將平淡無奇的問題通過設置特定的情境轉化為引人人勝的問題。

(二)形式新穎

從問題的形式上講,課堂問題可以分為線性問題和立體問題。老師開展課堂提問應當注意引領學生多層次、多途徑、多角度、立體式地分析、領悟,并加以連通。找尋有效的立體提問,就要將原來線性的提問演變為立體式的課堂提問。線性問題是指向某個唯一答案的提問,思維窄、寬度小、答案唯一,教學活動中看起來多而散亂。立體式問題是相對于線性問題而言的,思維寬、寬度大答案多種多樣。教師變換角度進行課堂提問,為學生建構一個獨立自主學習的時間與機會,可以鍛煉學生思維的靈活性。

(三)面向全體

在實際教學活動中,老師應讓學生明白每個人都有可能被問到,無論是想回答還是不想回答,這樣有利于集中學生的注意力。老師在課堂提問中要求大多數學生回答問題的次數差不多。這種對學生一視同仁的做法不僅可以提高學生的學習水平,而且可以減少和防止課堂紀律問題的發生,大大提高學生的課堂參與意識,調動學生的學習積極性。

(四)因勢利導

教師與學生在交流過程中,學生會提出一些觀點或看法,教師可以以此為起點進行因勢利導的追問,使學生對所學習的內容進行深層理解。將學生放置似懂非懂、想說又說不出的境況,老師稍作點撥就可以使學生茅塞頓開。

(五)運用對比

運用對比的方式可以激起學生的認知沖突,有效地喚起學生的思維。

六、掌握六個環節

課堂提問可以有效地促進學生思考的深度,通過對文獻的研讀以及實踐的經驗,我發現課堂提問是遵照以下模式來進行的。

(一)設計提問,制定培養思維的框架

通過課堂互動對學生創造性問題提出能力影響的實證研究表明,在課堂互動中老師提問技巧影響學生提出創造性問題的能力。通過對課堂實錄的分析發現,學生提出創造性問題的能力平均分低的班級,教師普遍存在課堂提問隨意,提問無效,或對問題進行簡單重復等“怪象”。這是由于教師在課前對問題缺乏設計,在課堂上為了保證教學進度,只能提簡單的問題或不提問題。課堂提問設計是教師在課堂上提出好問題的前提。老師只有在課前對所提問題進行思考,以促進學生的批判性思維和創造性思維為出發點去設計問題,老師提的問題才能激發學生思維,才能培育出具有創造性的學生。

(二)設計問題情境,喚起學生思考動力

學習是發生在特定的社會文化環境及生活情境中,受情境因素制約的活動。任何知識都是具體的、依賴于情境的,情境是知識產生的源泉,問題更是如此。融于情境的問題能喚起學生學習的認知沖突,引領學生自主分析、總結、想象情境提供的信息以便解決認知沖突,形成新的認知結構。

(三)把握提問時機,點燃學生思維火花

“滿堂問” 勢必造成學生被動思考;“滿堂灌”勢必造成學生被動接受;沒有問題引導的“自主學習”勢必造成眾多學生無所適從,思考問題缺乏中心與重心。“問在當問時”,問得恰到好處就顯得尤為重要。抓住提問的最佳時機,提出適當數量和質量的問題,可以發展學生思維的開放性、深刻性、發散性,可以激發學生獨立思考的動機,指引學生在主動、積極的思考中尋求合理的解決方案。

1、從教材內容確定提問時機

可從教材的關鍵處、教材的疑難點、新舊知識的結合處、教材的精華處、教材的深奧處提出深淺適度、具有啟發性的問題。

2、從學生學習確定提問時機

當學生的思維被困于一個小天地而難以突破時,老師要巧妙設問,引領學生沖出困境,從新的視角思考問題,尋找答案。當學生受舊知識的影響,難以順利實現知識遷移時,老師要巧妙設問,協助學生實現知識遷移。

(四)合理候答,留給學生思考空間

為了讓學生真正地去思考問題,對信息全面深加工,提升回答問題的質量,培養學生良好的學習習慣,教師應該有意識地延長候答時間,這是對學生的理解和尊重。

(五)正確叫答,給予學生公平思考

教師在叫答時應該兼顧全體學生不應該只叫少數優等生回答問題,更不能有性別差異。

老師應該依據問題的難度和目的有針對性地選擇學生回答問題。有一定難度的問題可以選擇成績中上等的學生進行回答,低難度的問題可以選擇成績不好的學生回答,增強他們的學習效能感和自信心。

教師可以設置隨機叫答、排號叫答抽簽叫答等多種多樣的叫答方式,增加學習的趣味性,讓學生有驚喜感,激發學生的興趣。

(六)有效理答,促進學生思維發展

學生的行為是內外部因素共同作用的結果,學生在課堂教學活動中從老師的理答中獲得反饋,受到激勵,可以讓學生在學習過程中獲得積極的或被關注的情感體驗,認識和行為得到強化。從而進一步激發求知欲望,起到激活學生思維、調動積極性的作用。

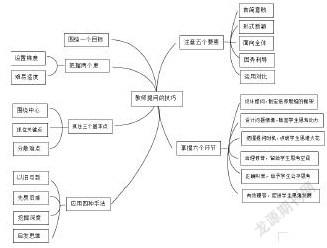

最后,我將教師提問的技巧畫了一個思維導圖,希望能夠幫到你哦!