讓雙城經濟圈中的川菜走向世界

李后強

2021年10月19日,第四屆世界川菜大會、2021全球川菜產業發展高峰論壇暨城市機會清單發布會在四川郫都舉行。郫都區是古蜀文明的重要發源地,也是川菜的重要發源地。郫縣豆瓣被譽為“川菜之魂”。川菜是鄉村振興的重要抓手,也是共同富裕的重要產業。

雙城經濟圈戰略關于川菜產業的重要部署

成渝地區雙城經濟圈規劃范圍。主要包括重慶市中心城區及萬州、涪陵、綦江、大足、黔江、長壽、江津、合川、永川、南川、璧山、銅梁、潼南、榮昌、梁平、豐都、墊江、忠縣等2 7個區(縣)以及開州、云陽的部分地區;四川省成都、自貢、瀘州、德陽、綿陽(除平武縣、北川縣)、遂寧、內江、樂山、南充、眉山、宜賓、廣安、達州(除萬源市)、雅安(除天全縣、寶興縣)、資陽等15個市。總面積18.5萬平方公里,2019年常住人口9600萬人,地區生產總值近6.3萬億元,分別占全國的1.9%、6.9%、6.3%。綱領性文件規劃期至2025年,展望到2035年。

雙城經濟圈功能定位。成渝地區雙城經濟圈位于“一帶一路”和長江經濟帶交匯處,是西部陸海新通道的起點,具有連接西南西北,溝通東亞與東南亞、南亞的獨特優勢。區域內生態稟賦優良、能源礦產豐富、城鎮密布、風物多樣,是我國西部人口最密集、產業基礎最雄厚、創新能力最強、市場空間最廣闊、開放程度最高的區域,在國家發展大局中具有獨特而重要的戰略地位。把成渝地區雙城經濟圈建設成為“一極一源兩中心兩地”——帶動全國高質量發展的重要增長極和新的動力源,具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地。

建設現代高效特色農業帶。在川渝平壩和淺丘地區建設國家優質糧油保障基地,打造國家重要的生豬生產基地、渝遂綿優質蔬菜生產帶、優質道地中藥材產業帶、長江上游柑橘產業帶和安岳、潼南檸檬產區。推進特色農產品精深加工,打造全球泡(榨)菜出口基地、川菜產業和竹產業基地。發展都市農業,高質量打造成渝都市現代高效特色農業示范區。共建國家農業高新技術產業示范區。推動畜禽遺傳資源保護利用,建設區域性畜禽基因庫、畜牧科技城、國家級重慶(榮昌)生豬大數據中心。積極開展有機產品認證,健全農產品質量安全追溯體系。做強地理標志農產品,推廣巴味渝珍、天府龍芽等特色品牌,打造川菜渝味等區域公用品牌。建設國際農產品加工產業園。

打造富有巴蜀特色的國際消費目的地。以高質量供給引領和創造市場新需求,堅持高端化與大眾化并重、快節奏與慢生活兼具,激發市場消費活力,不斷增強巴蜀消費知名度、美譽度、影響力。一是打造城市消費品牌,支持重慶、成都塑造城市特色消費品牌,打造國際消費中心城市;發揮宜賓、瀘州白酒品牌優勢,打造“醉美酒鄉”;推動萬州、江津、銅梁、自貢、內江等圍繞特色美食、傳統工藝產品、民俗節慶、自然遺跡等,建設特色消費聚集區;改造提升商業街區,集聚高端消費資源,打造世界知名商圈,建設一批人文氣息濃厚的特色商業名鎮。二是推動消費供給升級,促進經典川菜、重慶火鍋、蓋碗茶等餐飲產品品牌化,創建美食地標。三是發展消費新場景,引導網絡直播、短視頻等新消費形態健康發展,促進直播電商、社交電商等線上新模式新業態發展,推動線上線下交互融合;鼓勵發展智慧門店、自助終端、智能機器人等“無接觸”零售;發展假日經濟,豐富夜市、夜展、夜秀、夜游等夜間經濟產品,建設一批夜間文旅消費集聚區,展現國際時尚范、巴蜀慢生活。

天然酵池四川盆地食品的獨特性

四川,是中國四大盆地之一,又稱信封盆地。因地表廣泛出露紅色巖系,也稱為紅色盆地、紫色盆地。面積約26萬余平方千米,占四川省面積的46%。

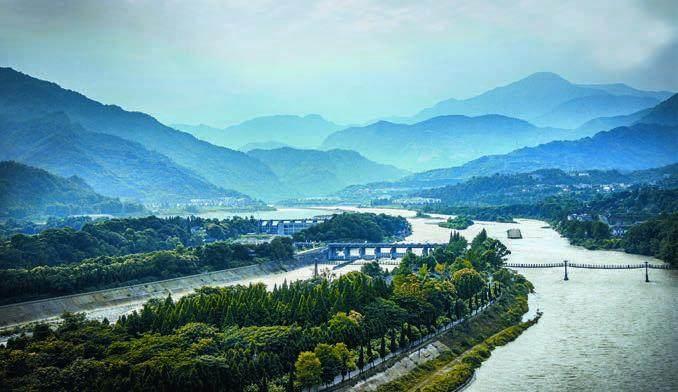

四川盆地山地海拔多在1000米—3000米之間。盆底地勢低矮,海拔200米—750米。盆地西部地勢低平,土質肥沃,西北部成都建有都江堰水利工程。還蘊藏煤、石油、天然氣以及鹽、磷灰石、硫磺等礦產。目前,生產天然氣產量占全國總量近一半,是我國第一大氣田。

四川盆地聚居著四川、重慶的大部分人口,是中國和世界上人口最稠密的區域之一,也是巴蜀文化的搖籃。其中的成都平原被稱為“天府之國”。

四川盆地微生物菌群極為豐富而穩定,植被豐茂、水質優良、土壤肥沃、糧源優質,形成以宜賓、瀘州、德陽、遂寧、成都等地為中心的優質白酒產區及窖池群落,以及相對獨特的微生物菌群等核心競爭力。這樣的天然優勢,讓四川有獨特的“天府菌”數千種,使郫縣豆瓣、飯掃光、白酒五糧液、老窖、郎酒等獨具風味,享譽世界。

四川盆地餐飲是“高次有根產業”

川菜排在八大菜系之首,一端連接世界的嘴巴,一端連接四川的泥巴。過去一直把餐飲業作為第三產業即生活性服務業。實際上,餐飲業特別是川菜業,是典型的文創產業,應該歸于生產與生活美學范疇,屬于高次產業,并且是有根產業。高次產業,表示超越傳統三次產業至少五次以上。有根產業,表示從四川盆地土壤中生長起來的,有歷史文化根基的產業。

從九次產業理論來看,中國八大菜系特別是川菜應該是五次以上產業。三次產業分類法是由新西蘭經濟學家費歇爾首先創立的,英國經濟學家、統計學家克拉克在費歇爾的基礎上進行了改造,總結出三次產業結構的變化規律及其對經濟發展的作用。這種劃分是世界上較為常用的產業結構分類,但各國的劃分情況不盡一致。

餐飲是三次產業融合的創意產業。因為,在菜品生產中由于高溫高壓創造了新物質、新產品,發生了生物組織結構的變化和分子之間的化學反應,這是生產不是服務,是第二產業的典型特征。并且不同菜系、不同菜品、不同味道、不同色彩、不同香型,取決于勞動者的創造力和操作力,腦與手并用,屬于復雜勞動、技術活。中國菜特別是川菜,不是工業化生產,不像肯德基、麥當勞等有固定參數,川菜沒有精準的量化標準,沒有嚴格的固定流程,沒有完整的指標體系,沒有各界公認的參照物,諸如少許、微量、適量、微火、慢燒、數粒、中辣、小份、火候等,完全取決于廚師個人悟性與感覺,幾乎每個人都有自己的獨門絕技,與書法、繪畫、文創類似,這就是藝術的特征。

為什么要說川菜更特殊呢?因為川菜加工更講究工藝與哲學,流程更復雜,原料更豐富,味道更多樣,顏色更多彩,層次更高級,特別是還有川菜的麻味(花椒)分寸難以掌握,世界獨一無二。川菜就是藝術產品、哲學產物,更注重精神與詩意。川菜大師不僅是工程師,還是設計大師、創意大師。餐飲是生產與服務的復雜系統工程。

中國菜的產業層次,不能搞傳統產業劃分法的“大拆建”,只是進行“微創新”,按照加減乘除運算來分析。無論菜系如何改變,農業總是基礎,第一產業不能放棄、不可動搖。產業組合是加減法(其中之一可以為零),產業融合是乘除法(都不能為零)。組合表示元素之間可以分離,融合表示元素之間不可分離(滲透)。比如鄉村旅游是第四產業,因為1+3=4。是第一產業(農業)加第三產業(服務業、不包括餐飲業)。而實際的真正的餐飲業,應該是第五次產業,就是第一產業與第二產業的融合(缺一不可),加上第三產業,即1x2+3=5。在邊遠農村家里吃飯,沒有服務業,只是簡單生活、生產,把農產品加工成食物,算第二產業。對于大城市如北京、上海、成都等,農產品如蔬菜都可以在工廠無土栽培,第一產業地位弱化,但加工過程更復雜,用上了聲光電等技術,服務用上了互聯網、大數據、云計算、區塊鏈、物聯網、快遞等手段,第二次產業與第三次產業融合了,因此餐飲屬于第七次產業,就是1+2x3=7。隨著科技革命的推進,特別是基因技術、航天技術、核技術、信息技術的發展,更多人類智慧融入餐飲業,比如無人機送餐,個性化配料,按照每個人的營養需要種養生物,根據每天溫度濕度情緒配置元素,餐飲業的層次還要提升。所以,不能簡單把餐飲歸于第三產業,目前至少屬于第五或第七產業。

以前,人們主要是“吃味道”,后來是“吃營養、吃環境、吃服務”。但現在尤其是對已成為消費主力的80、90、00后來說,他們對餐飲提出了更高要求,需要“吃體驗、吃文化、吃主題、吃場景、吃情懷、吃人氣、吃詩意……”從這個角度看,餐飲業也起碼是五次以上產業。

當今最大的問題是,大多數人認為餐飲只是傳統行業,與科技等方面無關。隨著多種新餐飲形式的出現,傳統餐飲企業從理念到產品都應被改變。眉州東坡創始人王剛希望通過科技賦能的方式打造“模擬手工,國標生產”的標準化、高品質的產品,讓中餐更安全、更美味、更健康,以此來深挖市場的消費潛力。四川省人民政府辦公廳明確要求重塑川菜體系標準、推進川菜標準化建設,豐富川菜文化內涵、提升川菜品牌知名度、壯大川菜產業規模,把川菜培育成為四川省對外開放的重要名片和特色優勢支柱產業。

讓中國川菜盡快成為世界人民享受的國際菜

川菜已經成為中國菜的代表和象征,完全有能力和條件走向世界成為國際菜品,讓世界享受川味。川菜就是文創產品,就是高次產業,期待中國菜早日成為“世界菜”,四川菜盡快成為“全球菜”。

天府之國歷來優質食材豐富,為餐飲的發展奠定了扎實的物質基礎。“湖廣填四川”,四川是一個移民大省,多地域多民族的餐飲融合,促成了獨具特色的川菜體系。以麻辣鮮香為主的特殊味道,在民間餐飲和烹飪大師的長期探索下,形成了獨特的川菜烹飪技法,獨立于中國餐飲之林。川菜有極強的創造性和多樣性,“一雞多吃”幾乎成為家喻戶曉的成語,“麻辣小龍蝦”幾乎把國外的有害物種吃絕而必須進行人工養殖。

改革開放讓川菜獲得了重要的發展機遇和環境。川菜獨特的味道征服了越來越多的消費者,成為就餐人數最多、市場份額比重最大的菜系。四川省委、省政府高度重視川菜發展,為川菜的大發展提供了優良環境,川菜在行業中的地位和作用越來越突出。川菜的發展帶動了農業、食品加工業的發展,加速了一二三產業的融合發展。川菜出川,走向世界,帶動了四川的食材發展、食品加工技術的輸出,促進了產業結構調整和高質量的發展。川菜有深厚的文化根基,這是川菜走向全國、走向世界的底氣和素質。川菜弘揚和推動了巴蜀文化的發展。

川菜館已經開到世界各地,麻辣鮮香的川菜盡管美名遠揚,但是缺乏響亮品牌,在海外缺少高端大氣上檔次的川菜酒樓。這有歷史文化背景不同的原因,也有自身的營銷策略和手段簡單粗陋的原因,必須讓川菜品牌化、標準化、規模化生產和運營,大力發展川菜文化,這是必經之路。要搞清楚川菜的本質是什么?主要特點是什么?

讓川菜立于不敗之地要踏實從優質食材做起,不僅僅是講口味,還要講品味。讓川菜走出去,要立足對傳統的歷史經典名菜進行改造轉化,以優質食材用心、用情、用力把每一道菜做好。要保證川菜質量,除了核心原材料和技術員從中國大陸帶去外,要在世界上建立蔬菜基地和技術培訓基地。食品安全要嚴格把控,要培養高素質人才,加強監督管理。同時,廚師要進行標準化的培訓和提升,行業要研究制定川菜國際化標準。

川菜和粵菜哪個更適合代表中國走向世界?由于東部沿海出境華僑華人早年已把粵菜帶到世界各地,因此在國外粵菜知名度較高。但在國內川菜分布最廣泛,影響力、占有力、塑造力、傳播力最大。為共同打造中國菜品牌,川菜和粵菜要一體化布局,融合式發展。

川菜要走出去,必須整合中國各大菜系的核心要素,把色香味形相結合,把中餐元素和西餐元素相結合,把中華的養生理念和西餐的簡潔理念相結合,大力宣傳成渝地區雙城經濟圈戰略,深入解讀四川盆地獨特優勢,科學推薦養性養心養生文化,使川菜在海外本土化、民族化、大眾化。我們必須堅持“換位思考、適者生存”原則,實施戰略是內外有別、外圓內方、外松內緊。同時,提高川菜塑造力與適應力,推進數字化、網絡化、線上線下結合,讓廣大華僑華人成為川菜發展的宣傳隊、播種機、先鋒隊,讓中國餐館成為川菜發展的“駐外辦事處”。讓川菜保持“中國靈魂”,穿上世界各地“民族服裝”,在全球傳播中國味道、中國理念和中國精神!