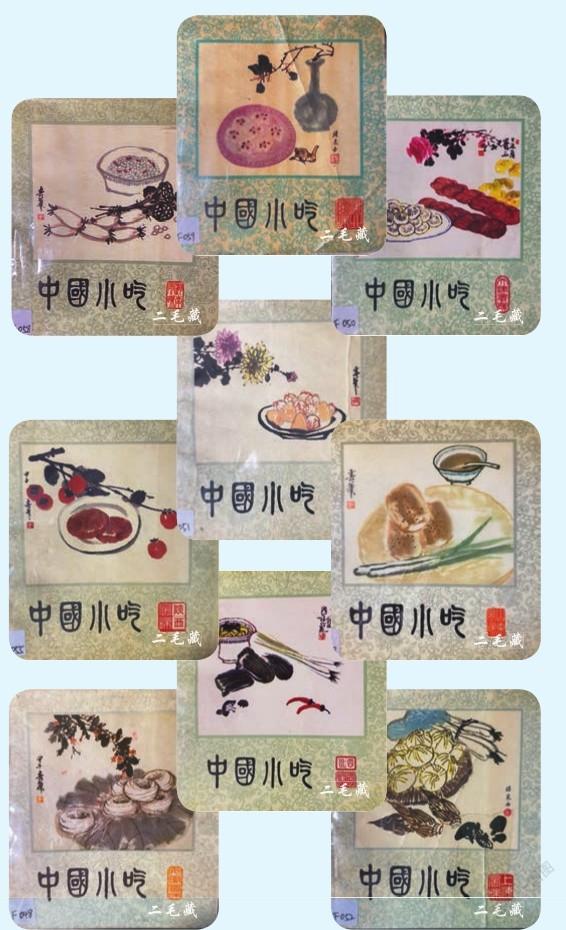

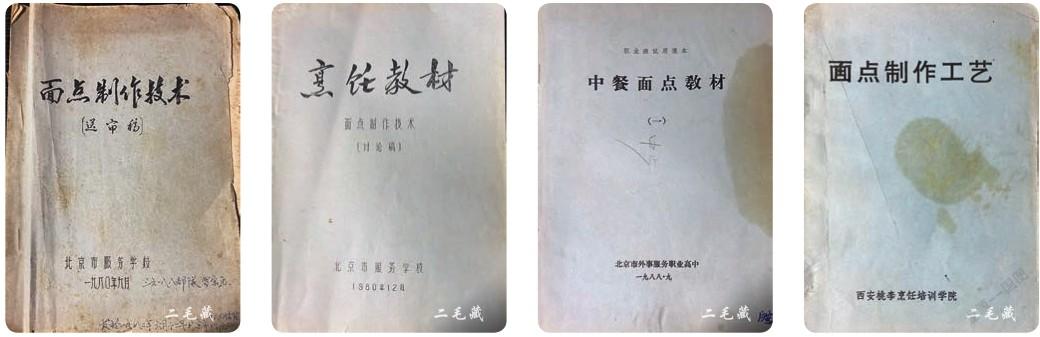

中國面點小吃食譜代表文獻

二毛

中國面點歷史悠久,面制品相傳起于秦、漢之間,漢劉熙《釋名》云:“餅、并也,溲面使合并也。胡餅,作之大漫汗,亦以胡麻著上也。”又因此餅出自胡地,系漢代由西域傳入長安和中原,故稱胡餅。由于我國至漢代的小麥栽培,在北方已相當普通,當時面制品也相應得到了發(fā)展,漢代書籍中常見的“胡餅”就是指面食制品,如蒸的為“蒸餅”和“籠餅”,餅上撒胡椒麻的為“胡餅”,湯煮的為“湯餅”即面條;用涼水沖拌的為“水浸餅”,現(xiàn)在叫涼面等等。在商朝時代,人們只懂得用發(fā)酵方法釀酒,還不懂得用于發(fā)酵面團食品,在漢朝以后才懂得“起面也,發(fā)酵使面輕高浮起,炊之為餅”。據(jù)傳《事物紀原》“諸葛亮南征,將渡瀘水,土俗殺人首祭神,亮令以羊豕代,取面畫人頭祭之。饅頭名始也”。油酥制品據(jù)傳說到三國才有,相傳是由匈奴等外族傳入。就制作的形態(tài)講,則先有一般的糕、團、餅面之類,以后才逐漸有各種的米、面食品種類。

面點從概念上講有廣義和狹義之分,廣義的面點是指用各種糧食(米、麥、雜糧等)、豆類、果蔬、魚、肉及油、糖、蛋、乳等為原料制作的各種面食、小吃和點心。狹義的面點特指用粉料(主要是面粉、米粉和雜糧粉等)調制面團,配以多種餡料,包捏成型,經(jīng)加熱熟制而成的具有一定色、香、味、形的面食小吃和筵席點心。

面點具有取材廣泛、用料講究、做工精細、品種花色繁多、口味豐富的特點。在面點發(fā)展的歷史長河中,在中國這塊廣博的土地上,各地區(qū)各民族的面點形成了各種獨特的風格,有著濃郁的地方特色。從口味上講,有南味、北味之分;從用料上有南米、北面之分;從幫式派系分有“廣式”“蘇式”“北式”“川式”“揚式”“閩式”“潮式”“寧紹式”“高橋式”等。一些應時應典的面點品種,更進一步豐富了面點的內容。

面點還是烹飪的組成部分,與菜肴一起構成了烹飪的全部內容。從正餐的主、副食結合和筵席配點,說明了面點與菜肴的彼此聯(lián)系。但面點還具有相對獨立性,可以脫離菜肴而存在,可以作為主食飽腹,也可以作為飯前或飯后的茶點品味。面點具有食用方便、價格低廉、攜帶方便的特點,深受人們喜愛。

由此可見,面點就是大眾化、風味化、特色化、精美化的面食、小吃和點心。