醫療機構規模和空間分布的交通影響初步分析

——天津市與東京都的比較

◎文/周建高

當前中國, 集聚經濟理念正大行其道, 不僅有學者傳播,更有產業界眾多支持,表現為不僅城市住宅高層化、密集化,而且許多地方撤村并點, 把村落變成高密度居住區。同任何事物一樣,集聚具有經濟性但超過一定的度則走向反面,產生不經濟,環境污染、 交通擁擠堵塞就是過密不經濟的常見表現。我國城市里的擁擠擁堵問題長期存在, 不止于道路上的機動車堵塞,還有巴士、地鐵等公共交通車廂內的擁擠,學校、醫院、超市等處人多混雜等。道路擁堵被關注、研究較多, 相關政策也較多,例如,公交優先政策、機動車限購限行政策、 綜合交通體系建設等。車廂擁擠、醫院內部的擁擠等現象盡管也很嚴重, 但是相關調查研究還不夠,對策也不多。大醫院與學校、 車站等同樣成為城市里令人頭疼的堵點。 我國對于城市交通基礎設施的投資建設規模比較大,機動車的家庭普及率比發達國家低得多,在管理上各種最新的科技手段都用上了,但是各種場合的擁擠擁堵有增無減,特別是最近20 年來規劃建設的中心鎮、居住區、商業綜合體等地方,擁擠擁堵依然像老市區那樣,反映出在城市空間布局方面改善有限,對于城市擁擠擁堵原因的認識還不到位,需要繼續探索,必須有新角度、新思路、新辦法。 本文就城市醫療機構及其對交通的影響做中日比較,針對我國城市擁堵問題分析原因,探索解決之道。

一、城市醫療機構單體病床數量比較

醫療機構規模影響病患者的集中程度, 影響醫院的擁擠度。

在日本城市年鑒統計中,醫療機構分病院(醫院)、一般診療所、 齒科診療所三大類。 2011 年日本共有病院8,605 個、 病 床 1,583,073張。 單個病院病床數最多的是千葉縣旭市病院為989張,超過800 張的只有4 家,其余都是800 張以下。 各醫院病床數量差異懸殊, 最少的山形縣酒田市2 個醫院共有46 張病床,平均每個醫院只有23 張病床。這與各市規模大小相關。 東京都共有病院 643 個、 一般診療所12,612 個 、 齒 科 診 療 所10,570 個。 合計衛生醫療機構共有 23,825 個、 病床共127,380 張, 平均每個機構擁有病床5.4 張。 一般診所、齒科診所都是小型醫療機構, 東京都一般診所中個人經 營 的 有 7,157 個 , 占56.8%;齒科診所中個人經營的有 8,447 個,占 79.9%。 東京都郊區26 個市中有數據的青梅市、町田市、日野市、稻城市都各有一個醫院,病床數分別是 562 張、447 張、300 張、290 張。 中心城區 23個區共有病院420 個、 病床78,415 張 ; 一 般 診 療 所9,612 個,齒科診療所 8,275個。 平均每個病院擁有的病床數量, 都道府縣立病院為544 張病床,國立病院、學校及其他法人病院分別是462張、380 張。 占病院數量主體(62.4%) 的醫療法人經營的病院平均擁有病床110 張。區部病院的平均病床數量是187 張。

天津市2017 年共有各類衛生事業機構 5,538 個,床位數共 68,193 張。其中醫院、衛生院共573 家,床位數為 64,285 張。 426 個醫院平均每院 141.2 張,147 個衛生院平均每院28.1 張。 我國對于醫療衛生機構的行政管理,與學校、企業等類似,根據不同等級給予不同政策,等級高的獲得資源多。 在醫院等級劃分中,包括病床、專業技術人員、 專業設備等的數量規模是重要依據, 有關評價體系把醫院分成三個級別共十個等次 (一二三級中都分甲乙丙等, 其中三級醫院另有特等)。 醫院等級不同,病床規模差異很大。天津市被認定為市級醫學中心醫院5 個、 區級中心醫院9 個的數量規模,分別見表1、表2。

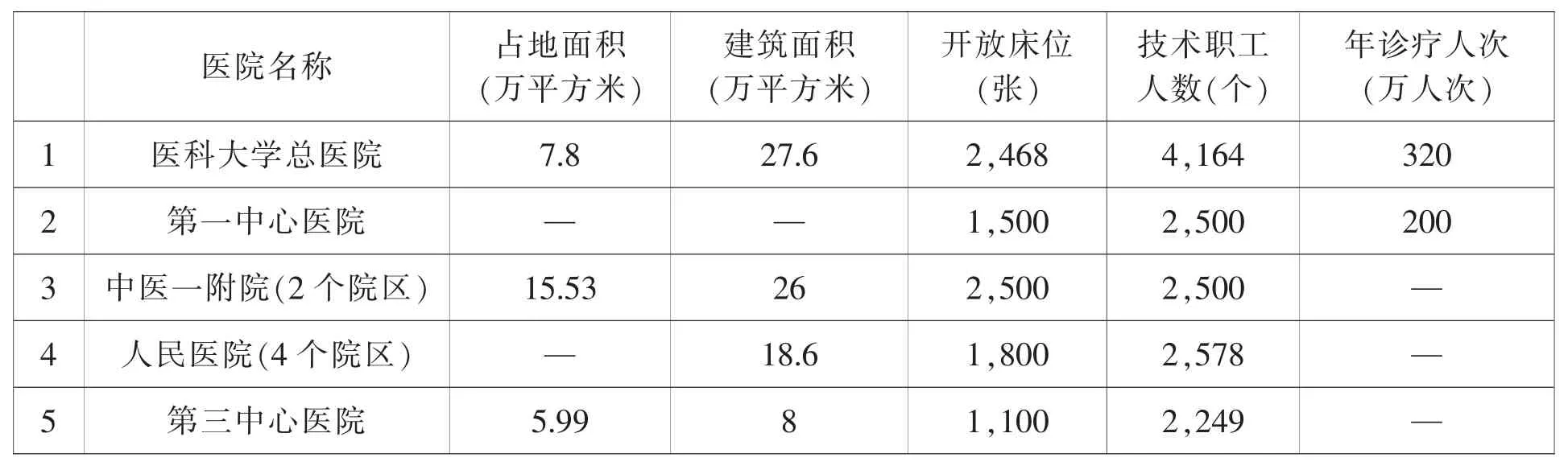

表1 天津市5 個市級醫學中心規模一覽表(2019 年)

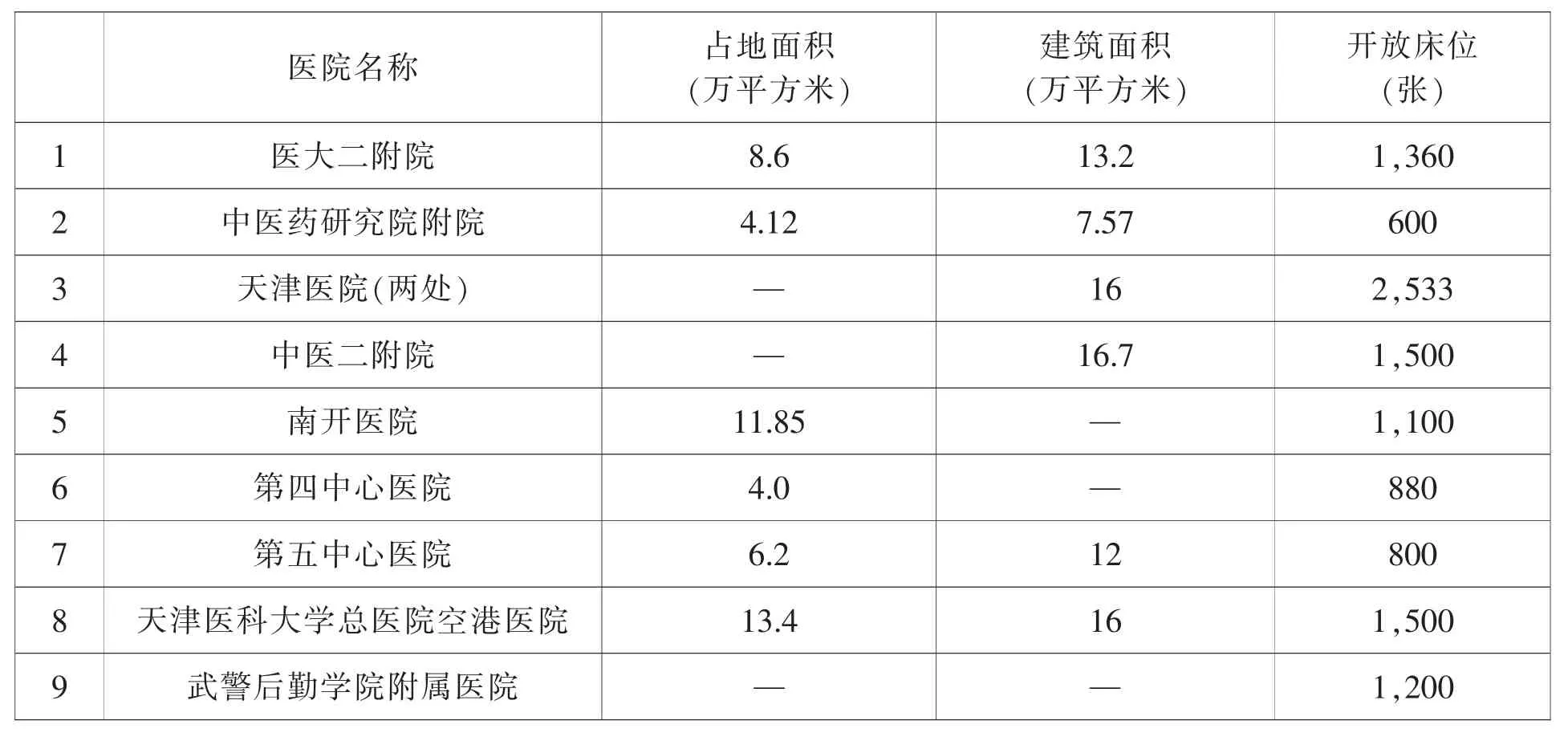

表2 天津市9 個市級區域醫療中心規模一覽表(2019 年)

天津市五大市級中心醫院, 病床數量最少的是第三中心醫院共 1,100 張, 其次是第一中心醫院共 1,500張。 中醫一附院共 2,500 張床位,有兩處院區,平均計算則每個院區病床數量達到1,250 張。 醫大總醫院開放床位數量為 2,468 張, 屬于天津市單體規模最大的醫院。

在天津市9 個區級中心醫院中,從病床數量看,規模最小的第五中心醫院, 開放病床數量為800 張。 規模最大的天津醫院為 2,533 張,但它有兩處院區, 平均計算則每個院區 1,266.5 張。 從單一院區病床數量看, 中醫二附院和天津醫科大學總醫院空港醫院數量最多, 都是1,500 張。

由此可見, 天津市被認定為市、 區兩級中心醫院的共14 個醫院病床數遠遠大于全市醫院病床的平均數。根據 《天津市醫療衛生服務體系建設規劃(2015—2020年)》,到 2020 年中心城區規劃39 家綜合醫院, 總床位28,785 張,則平均每個醫院床位 738.1 張;規劃 11 家中醫醫院總床位 6,953 張,則平均每家床位632.1 張;規劃32 家專科醫院總床位12,218 張, 平均每家 381.8張。 每院141.2 張病床是天津市行政區域內全部醫院的平均數, 中心城區的醫院病床數量規模則是全市平均數的若干倍。

從城市各類醫療衛生機構綜合平均床位數看,天津市為12.3張, 是東京都5.4張的2.3倍。 從醫院單一院區病床數量規模比較看, 天津最大醫院 (醫大總醫院)有2,468張,是日本最大病院千葉縣旭市病院989 張的2.5倍, 是東京都最大市級醫院(青 梅 市 病 院 )562 張 的4.4倍。總之,從病床數量體現的醫療機構單體規模看, 天津全體平均是東京都的2.3倍;從最大城市醫院比較看,天津的規模是東京都的4.4倍。

二、醫療機構服務人口和地域面積的比較

(一)醫療機構平均服務人口數量比較

影響社會對醫療服務質量評價的因素, 除了最基本的診斷、治療水平外,醫院對外交通的便利度、 院內就醫的便利度、 舒適度也是重要因素。我國社會關注的“看病難”問題,主要表現為診療水平較高的醫院人滿為患,遠遠不能滿足社會需求。 提供醫療服務的機構數量與需求醫療服務的人口數量的比例關系是決定就醫難易程度的重要因素。

2011 年東京都總人口13,056,419人。 在不考慮外來就醫者的情況下, 按照城市常住人口計算, 東京都平均每個病院服務20,306人,每個齒科診所服務1,235人,每個一般診所服務1,035人。各類醫療機構合計, 平均每個機構服務548人。東京都共有各類醫療技術人員174,952.2人,平均每千人擁有醫療人員13.4人 (其中醫師1.98人)、醫院病床9.76張。天津市2017 年常住人口共1,556.87萬人,共有醫院426個, 醫院衛生技術人員73,472人。 以全市常住人口平均, 每個醫院服務27,216人,是東京都的1.34倍;平均每個衛生機構服務2811.25人,是東京都的5.13倍。 天津市共有衛生技術人員100,949人,全市每千人有衛生技術人員6.47人、 醫院床位3.86張。 按照醫療機構、醫務人員數量與城市人口比例看,每個醫療機構服務人口,天津是東京都的5.13倍;每千人擁有醫療人員數量,天津為東京都的0.48倍; 每千人擁有醫院病床數, 天津為東京都的0.40倍。 但是天津有項指標較高, 即每千人擁有醫師數量, 天津是東京都的1.33倍, 這或許反映了醫務人員結構中輔助人員比例較東京都低。 平均每個醫療機構服務人口, 天津比東京都高得多, 說明天津醫療機構數量較少。

(二)醫療機構平均服務地域面積比較

每個醫療機構服務的地域面積,是影響就診便利度、城市交通量的重要因素。

東京都行政區域面積1,402.13 平方公里, 各類衛生醫療機構共 23,825 個,平均每平方公里有醫療機構17.0 個。分類看,平均每個病院服務范圍是2.18 平方公里; 每個一般診所服務范圍是0.11 平方公里;每個齒科診所服務范圍是0.13 平方公里。 行政區域內醫院密度為每平方公里0.46 個。 東京都區部平均每平方公里面積上有各類醫療結構29.6 個,其中醫院0.7 個、 一般診所15.5 個、齒科診所 13.4 個。

天津市行政區總面積11,903 平方公里,其中市區面積 4,334.72 平方公里,建成區面積500 平方公里。 醫院、衛生院共573 個,其中醫院426 個。 按照行政區面積算, 平均每個醫院服務面積為27.94 平方公里; 按照市區面積算, 平均每個醫院服務面積為10.18 平方公里;按照建成區面積算, 則平均每個醫院服務面積為1.17平方公里。 天津市共有各類衛生事業機構共 5,538 個,在行政區域中平均每平方公里 0.47 個。 中心城區(市內六區) 醫療機構平均密度為8.35 個/平方公里,其余區縣的平均密度為 0.41 個/平方公里。 即中心城區醫療機構的空間分布密度是周圍區縣的20.37 倍, 是全市平均數的17.77 倍。 天津市內六區每平方公里面積內的醫院數量, 由多到少分別是和平區2.5 個、河北區和南開區都是1.33 個、 河西區 1.32 個、河東區 1.26 個、 紅橋區 0.95個。

比較得知, 行政區范圍的醫療衛生機構密度(個/平方公里), 東京都是天津的36.15倍。 平均每個醫院服務地域面積, 天津是東京都的12.82倍。 說明行政區范圍總體上, 天津醫療機構空間分布稀疏, 平均每個機構需要服務的面積較大。 醫療機構空間分布密度比較, 東京都各類醫療機構合計的密度,區部是總體平均數的1.74倍, 其中醫院密度是總體平均數的1.52倍。 天津市行政區內醫療機構空間密度非常不均衡, 最高的和平區與東京都相同, 其余則比東京都差得很遠, 中心城區機構密度遠高于周邊區縣。 天津中心城區醫療機構密度比較,各類機構綜合每平方公里8.35個,只是東京都區部29.6個/平方公里的28.2%。 但是如果僅從醫療機構中等級最高的醫院的密度看, 天津市內六區平均達到1.34個/平方公里,是東京都區部平均0.7個/平方公里的1.91倍。 即天津中心城區醫院密度不僅遠遠高于周圍區縣, 而且高于東京都區部近1倍。

(三)醫療機構平均接診患者數比較

考察醫療機構接診人數, 可以了解機構內的擁擠程度。

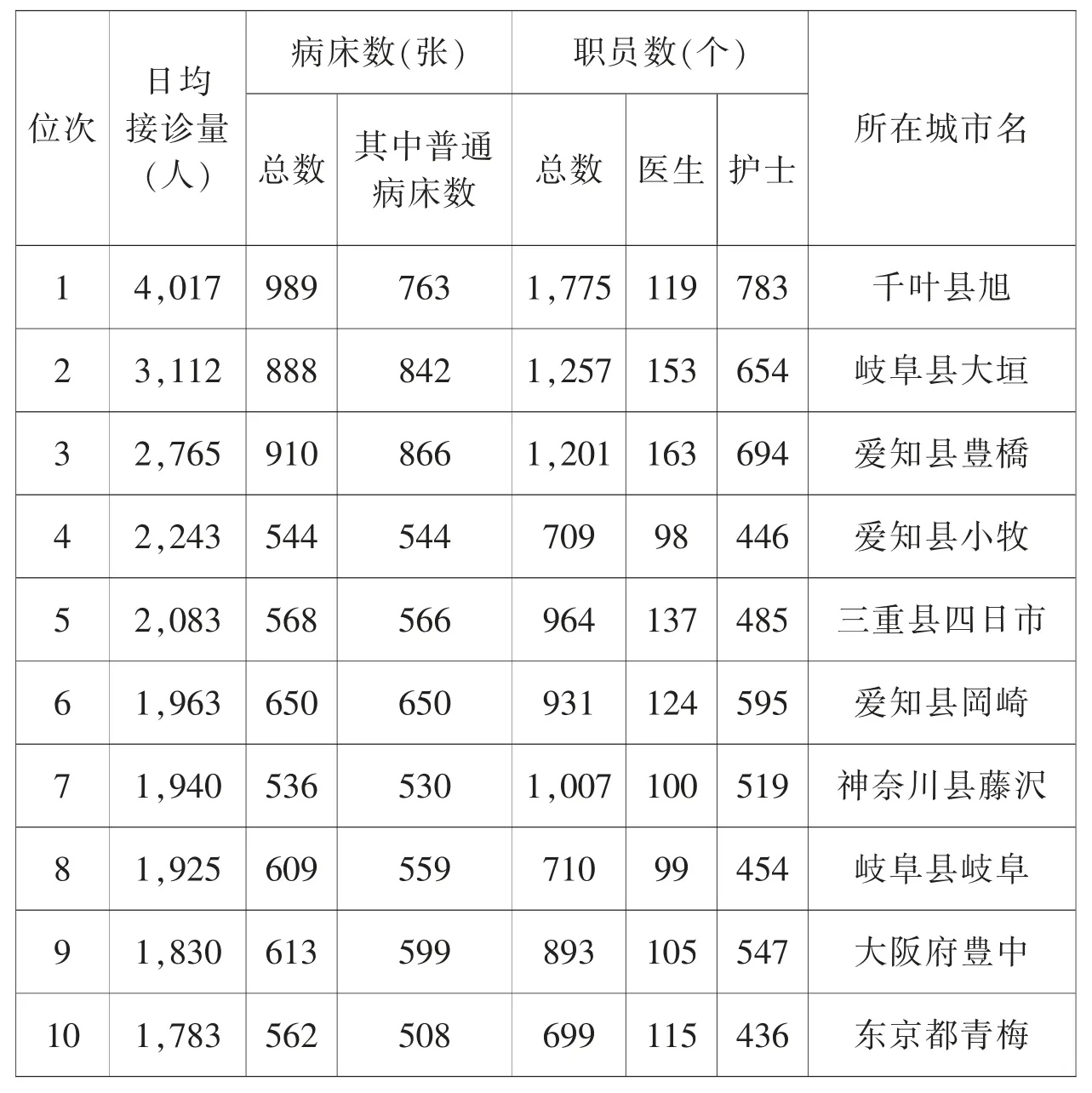

2011 年日本全國平均每日接診人數前10 位的病院情況見表3。 單個病院日均接診人數最多的是4,017人, 第 10 位的是 1,783 人。日本顧客最多的醫院前10位中沒有一家在東京都區部,只是第10 位的青梅市病院在東京都郊區。 東京都青梅、町田、日野、稻城四個市平均每日接收的患者數量分別 是 1,783 人 、1,712 人 、1,093 人、897 人。

表3 日本日均接診人數前10 位病院概況(2011 年)

天津市各類衛生機構2017 年總診療人次為12,171 萬人次,其中醫院總診 療 人 次 為 7,123.7 萬 人次。 平均每個醫院全年診療人次為 167,223 人次。 如果平均攤到365 天, 則每家醫院每天診療人次為458 人次。 根據勞動和社會保障部2008 年的規定,我國年工作日為250 天。 按照工作日計算,則2017 年天津平均每個醫院每天接收患者669 人次。 由于我國醫院不同等級的設施、技術水平差異較大,社會信任度也差別很大,因此不同級別醫療機構診療人次差異懸殊。事實上,天津一些三級醫院每日門診量達到1 萬人次上下。 例如,開放床位2,500 張的天津中醫藥大學第一附屬醫院, 日均門診量近1 萬人次, 年住院患者近6.7 萬人次。 醫科大學總醫院年診療人次320 萬,按照工作日計平均每天診療1.28 萬人次。

(四)小結

從醫療機構空間分布看,東京都比較均衡,中心城區與周邊地區密度差異較小, 天津市中心城區的醫療機構密度比周邊地區高得多。但是,醫療機構中最高等級的醫院在中心城區的分布密度,天津比東京都高。在不考慮跨區域就醫的情況下,以本地常住人口數量計算,平均每個醫院服務的人口數量, 天津是東京都的 1.34倍。各類衛生醫療機構合計,平均每個機構服務人口數量, 天津是東京都的5.13倍。 如果考慮我國醫療服務資源在不同省份、 不同等級城鎮之間分布不均衡的情況, 天津大醫院的服務對象相當部分來自外省市, 則平均每個醫院的實際服務人口更要比東京都高得多。

三、醫院規模、空間布局與擁擠擁堵的關系

(一)醫院規模過大形成巨型高密度團塊交通源

上述研究揭示了從醫院病床數量、 醫務人員數量體現的規模看, 天津顯著大于東京都的情況。天津、東京都只是中日兩國的代表, 也反映了國家的一般狀況。 國際醫院管理學界將醫院床位規模的理論邊界界定為1,500~2,000 張。 美國規模最大的醫院床位為 2,200張, 近年來我國公立醫院規模超過4,000 張病床的已有10 余家。 被媒體稱作全球最大醫院的鄭州大學第一附屬醫院,2014 年擁有 7,000 張床位, 醫療衛生技術人員6,718 人,營業收入達 75.21億元, 年門診量達426 萬人次,日門診量最高達21,600人次,年平均每天在16,000多人次。 就公立醫院規模擴張趨勢, 有人認為這加劇了醫療資源的不合理分配;還有人認為加劇了對初級衛生保健服務提供的擠出效應,降低了衛生事業宏觀投入的效率, 助推了醫療資源配置的惡性循環, 增加了大型醫院未來的經營風險。 楊嘉琛認為公立醫院超常規的外延式擴張模式最突出的隱憂,是增大了財務和經營風險,導致了醫療資源配置的低效率。

醫院內外的擁擠、 擁堵已經成為城市擁堵的因素之一。 車站、體育館、展覽會等場所內摩肩接踵的擁擠是人員過密, 道路上的堵塞是汽車過密。擁擠的人群、車輛群都表現為高密度團塊, 當這種高密度團塊規模不大、集聚時間不長時, 負面影響不大, 未必成為社會問題,例如,運動會、展會都是短時間的高密度集聚。 但是當高密度團塊規模巨大而且常年出現時,就產生巨大負面影響,成為必須解決的社會問題。大型醫院吸引大量就診者,也形成了巨型高密度團塊。四面八方的患者前來醫院,就像溪流匯成江河, 到了醫院附近就堵塞了道路。 大型醫院所在地, 在許多城市都是令人頭痛的交通堵點。 根據相關監測調查,2019 年第三季度在全國熱度最高的前30 所三甲醫院中,浙江大學醫學院附屬第一醫院周邊道路擁堵最嚴重, 全天擁堵延時指數高達2.457,即汽車在自由流狀態下10 分鐘走完的路程,實際上用了25 分鐘才走完。 上榜前十的醫院中北京市有3 所,長沙有2 所,上海、成都、鄭州、沈陽各有1所。 北京市兒童醫院全天擁堵延時指數為2.081,高延時狀態占比為61%, 為北京市三甲醫院最堵, 其次為北京大學第三醫院、 首都兒科研究所附屬兒童醫院。 醫院周邊擁堵在早高峰結束后仍會延續3 小時左右直至中午。大量人員、 車輛在醫院周邊的集聚是形成擁堵的根源。

(二)醫院在市區集中引發交通擁堵

醫院對于交通影響的另外一點, 是空間上醫院的分布與人口分布不匹配, 過度集中于地級以上大中城市,縣級以下城鎮優質醫療機構稀少, 導致醫療服務的需求空間與供給空間不一致,引發長距離移動。 醫療機構過度集聚于市區, 是城市交通擁堵的重要原因。

中國行政建制中的 “城市”, 從地理空間結構看,聚落(實體城市)占面積的小部分、鄉野占面積的大部分,其實與省、縣并無兩樣。國際比較可見, 與一些認為低密度蔓延浪費土地的觀點相反,中國城市市區人口實際密度較高, 北京首都功能核心區密度接近東京都區部的兩倍。日本城市呈扁平狀,郊區與中心城區面貌差異不大,建筑較低矮, 東京都建筑平均只有2.6 層, 人口密度較低。 醫院的空間分布同人口分布基本一致, 中國城市集中于占行政區比重極小的建成區,而郊區十分稀疏;日本醫院在市區與郊區的分布較為均勻。結果是,往返醫院的交通流在中國城市高度集聚于中心城區。 在天津全市行政區總面積 11,903 平方公里中, 建成區面積僅占4.20%。由和平、南開、河北等六個區組成的中心城區,面積僅占行政區面積的1.45%, 人口占天津總數的25.16%,醫院、衛生院占全市總數的40.31%。 醫院、衛生院的集中度遠遠高于人口的集中度。 市區人口密度已經達到了極限, 但在私家車普及率只有日本五分之一的情況下, 我國許多城市依然擁堵嚴重, 不得不對機動車限購限行。 醫療機構過度集聚于中心城區, 導致周邊患者向中心城區集聚, 加劇了市區交通擁堵。 即使城鄉醫院衛生院的床位利用率、 平均每個醫務人員的接診數量相同, 占全市1.45%面積的市區也得接收40.31%的患者。這僅是以本地常住人口與醫療資源匹配而言, 如果考慮到大城市的大醫院就診者中相當比例來自外省市的現象, 醫療資源供給與需求的空間失衡就更嚴重。 根據北京的數據, 郊區醫院病床利用率只有30%左右, 市區醫院承擔的病患者比例遠遠高于醫院個數的比例。 早在十多年前就有學者指出, 我國衛生資源并非總量不足,而是資源配置不合理,70%~80%的患者流向大城市三級醫院,僅有20%~30%的患者到社區就診。

在北京, 醫院所在地常是城市交通的堵點。 2019 年被定為 “交通組織優化年”,完成了322 個各級堵點的治理任務。把50 個醫院作為重點區域,協調市交通委、衛健委、 公安交管局實行綜合治理。但是,在長期以來眾多關于北京交通擁堵原因分析研究中,醫院的規模、數量、布局對于交通的影響似乎極少被提到。

四、醫療資源過度集聚的原因與對策

日本的醫院就診者數量少, 醫生護士可以對就醫者從容檢測、診斷。中國的醫院像熱鬧的菜市場, 醫務人員超負荷工作, 醫療質量難以保證,醫患糾紛多發。醫療是現代服務業的重要領域,關系健康、 經濟、 社會等多方面,例如,在多年來熱議的基本公共服務均等化話題中,醫療是必不可少的內容。 醫療資源的供需矛盾不僅是總量上的,更是結構性的。無論從新時代高質量發展主旋律下要求醫療服務質量提高的角度, 還是從緩解中心城區過度集聚造成的交通擁堵的角度, 都應該優化醫療資源的結構和布局。

(一)我國醫療資源過度集聚的原因

從病床數量體現的病院規模看,日本所有病院中,病床數量沒有超過1000 張的。日本規模最大的前4 個病院,既不在東京都,也不在大阪府、京都府等大城市,而是散布在不太知名的地方城市。與日本比較,我國醫療資源不均衡,第一,表現為在大中小不同規模(級別)的醫療機構體系中, 大醫院在機構總數中所占比重較大, 扎根社區服務基層的小型診所數量比重較低;第二,表現為在人力、 物力方面不同級別醫療機構懸殊;第三,表現為在醫療機構尤其是在上規模、有技術的大醫院的空間分布上, 過度集中于大城市的中心城區,從國土空間層面看,優質醫療資源過度集聚于京津、長三角、珠三角。

我國醫療機構過度集聚于城市尤其是大城市, 首先源于人口的大城市過度集聚, 因為醫院規劃布置是以人口為基本參數的。 我國城市人口過密, 是個沒有達成共識的重大問題, 其中原因有多種, 主要源于我國行政管理中對于城市的定義不嚴格,統計年鑒中“城市面積”“城市人口” 都是指行政區,統計數據顯示的 “市區人口密度”較低。其次源于過度追求自身經濟利益而把外部不經濟轉移到社會。 在建設用地上, 土地政策禁止利用農村土地, 城市規劃指定醫院的建設位置, 土地在所有權壟斷的前提下通過招拍掛方式轉讓, 土地財政驅使城市政府追求單位面積土地的最大收益,鼓勵建高樓、鼓勵高密度。 醫院投資經營者也樂于利用交通便利、 人口集中的地點。行政管理中,傾向于集中統一, 喜好把管理對象分級分等、 培育 “中心”“重點”,企業、學校、醫院等各系統都存在。

我國醫療資源在大城市中心城區的過度集聚、 在大型醫院過度集聚,是人口、交通、行政、經濟等多重因素作用的結果。 在土地公有制的特殊國情下, 城市空間的形成更多受制于各種規劃,醫療機構的分布也不例外。 因規劃造成的問題, 也必須通過規劃來解決。

(二)改善醫療機構布局緩解擁擠擁堵

人口向城市集聚的城市化,是工業化、市場經濟推動形成的大趨勢, 對于經濟社會發展具有顯著的正面效益, 但過度密集產生諸多問題,表現為擁擠擁堵、空氣噪聲等環境污染、 治安等為內容的城市病。 醫療資源布局不合理導致大醫院擁擠、城市交通擁堵, 已經引起有關部門關注, 并且采取了相應對策。國務院《深化醫藥衛生體制改革2014 年重點工作任務》 明確要求嚴格控制公立醫院床位規模和建設標準, 每千常住人口醫療衛生機構床位數達到4 張的地區, 原則上不再擴大公立醫院規模。《天津市醫療衛生服務體系建設規劃(2015—2020 年)》 提出嚴格控制醫院的單體規模。 針對醫療領域患者偏向于大城市的大醫院集中而基層醫療資源閑置的嚴重失衡問題, 早已有關于建立分級診療體系的政策提案。 鑒于大醫院對于城市交通擁擠擁堵的影響, 參考日本經驗, 就優化醫療機構空間布局建議如下:

第一,分散布置大醫院,大醫院不必設置在大城市。大城市交通擁堵的根源,首先是本身常住人口過度密集,其次是就業、教育、醫療等各種資源過度集中吸引大量外地旅客。隨著鐵路、公路等交通網絡的加密完善,縣級城市以下的中小城鎮、旅游區都可以設置大醫院。 需要看病者, 通過分級診療制度,使小病在社區治療,大病才去醫院。 需要經常去醫院的只是人口中的極少部分,大多數人去醫院只是人生中的一小段時間, 是偶爾出現的需求。 大醫院設在距離城市 30 公里、50 公里甚至 100公里外,對于患者影響有限,除非急診。 所以,最大醫院、最好醫院不必是交通最便利的大城市的市中心。

第二, 限制醫院單個院區的規模。即使著名醫院,就醫需求量很大, 為緩解供需矛盾而擴大規模, 也不宜在大量人員、設備、病床設置在單一院區。 因為單一院區規模過大形成的巨型高密度團塊, 是交通擁擠擁堵的重要根源, 這種團塊不僅是大型醫院, 還有學校、 商業綜合體、居住區等。倘若不重視大居住區、 大醫院這種巨型高密度團塊的疏解, 不限制單個團塊的規模, 只是把團塊從市中心轉移到城市外圍,結果就像許多城市已經出現的那樣,最近20 年間建設的中心鎮、 新城的居住區商業區,交通擁堵依舊。

第三, 增加醫療機構數量并且分散布置, 便于群眾就近看病就醫。 在物質和技術力量有了大幅增強的今天, 我國有條件建設更多醫療機構,通過改革政策,鼓勵社會力量興辦中小型醫院診所; 如果把現有醫院的規模一分為二、為三,在城市空間均勻分布, 再以分級診療制度配合, 不僅能讓人們就近看病,免得奔波之苦,減少城市交通量, 而且就醫者的空間分散可以降低醫院的接診壓力、減輕醫生工作量,提高對每個就醫者的診斷時間。讓醫院安靜下來, 提高醫療服務質量。