沁河上游硝酸鹽的定量源解析及其季節性差異

李林霞, 李艷利*, 楊梓睿, 尹希杰

1.河南理工大學資源環境學院, 河南 焦作 454000

2.國家海洋局第三海洋研究所, 福建 廈門 361005

氮的生物地球化學循環受到人類活動的顯著影響,逐漸增加的氮負荷增加了河流富營養化風險. 硝酸鹽是許多河流可溶性無機氮的主要組成[1-2],參與各種生物化學過程,如硝化過程、反硝化過程和生物吸收過程. 人類長期攝取過量的硝酸鹽,會引發智力下降、胃癌等健康問題[3],水體中過高的硝酸鹽含量會導致水體富營養化,識別河流的硝酸鹽來源和關鍵過程對于了解人類活動對水生生態系統的影響至關重要. 2012年沁河流域NO3-濃度為4.93~43.2 mg/L[4],2015年為0.71~20.8 mg/L[5],水體受到點源和面源污染的影響[5-6],沁河流域硝酸鹽來源及其關鍵過程的識別對有效控制河流硝酸鹽污染非常重要.

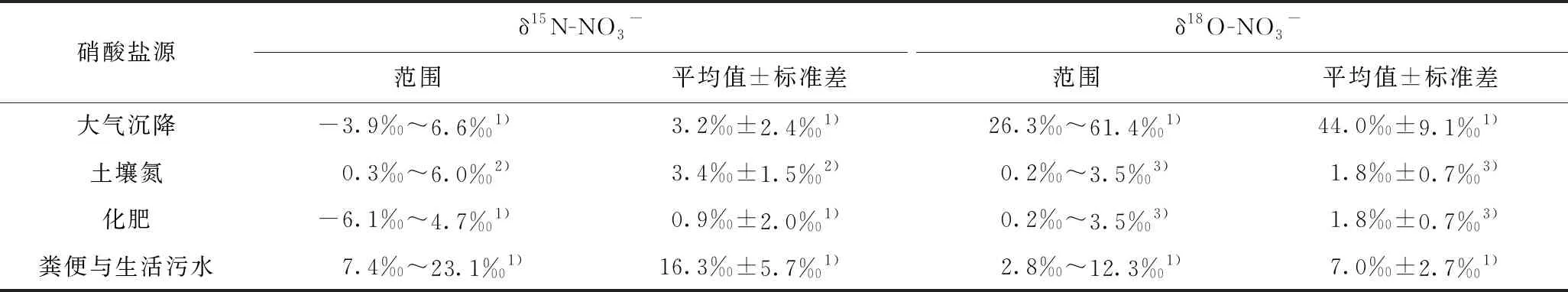

河流中硝酸鹽來源復雜,目前被廣泛認為來源于大氣沉降、土壤有機氮、糞肥和生活污水、硝態氮肥、氨態氮肥等. 硝酸鹽雙同位素(δ15N-NO3-和δ18O-NO3-)已被廣泛用于識別河流硝酸鹽源[2,7-14]. 不同硝酸鹽源具有各自的同位素特征值,來源于化肥的δ15N-NO3-為-5‰~5‰[11],大氣沉降的δ15N-NO3-通常為-13‰~13‰[7],土壤氮硝化作用產生的δ15N-NO3-范圍為0~8‰[5],動物糞便與生活污水中的δ15N-NO3-較高,為7‰~20‰[2]. 由于大氣沉降、土壤氮和化肥的 δ15N 存在重疊現象,聯合δ18O-NO3-可以更好地區分硝酸鹽源. 大氣沉降δ18O的范圍為25‰~75‰[7,15],氨肥和礦化土壤有機氮硝化作用產生的δ18O-NO3-范圍為-10‰~15‰[2,16],硝態氮肥δ18O-NO3-范圍為17‰~25‰[16-18],動物糞便與生活污水中的δ18O-NO3-范圍為-10‰~15‰[2,19]. 近年來,基于δ15N-NO3-和δ18O-NO3-的SIAR同位素模型[20]被廣泛用于硝酸鹽的定量識別[7,21-23]. 另外,氮氧同位素的變化關系可以反映氮的生物化學過程[24]. 例如,同化和反硝化過程可引起剩余反應物中的δ15N-NO3-和δ18O-NO3-值增加,且二者增加的比例接近1.0[25]. 由于硝化作用產生的硝酸鹽中的氧2/3來自水,1/3 來自溶解氧,因此,δ18O-H2O可用來識別硝化作用的發生. 聯合δ15N-NO3-、δ18O-NO3-和δ18O-H2O可以有效識別硝酸鹽來源及其遷移轉化過程. δD-H2O 和δ18O-H2O可作為有效的水源示蹤劑,提供有關水文過程信息[11, 26].

沁河是黃河的一級支流,山西省的主要水源之一,沁河中游和下游人口密度較高,工業發達,人為活動頻繁,沁河上游人口密度低,受工業的影響較小,可以排除較大工業點源污染. 基于穩定同位素技術識別沁河上游硝酸鹽源及其遷移轉化過程,可以為同類型流域氮的地球化學循環研究提供參考. 該研究于2017年10月、2018年3月和2018年6月共采集28個沁河上游表層河水樣品,分析主要的水化學離子(Cl-、NO3--N、NH4+-N)濃度和穩定同位素(δ15N-NO3-和δ18O-NO3-、δD-H2O和δ18O-H2O),確定沁河上游河流無機氮的濃度及其時空分布差異,闡明控制沁河上游河流硝酸鹽的主要生物化學過程,結合SIAR同位素模型定量解析不同人為源對沁河上游河流硝酸鹽的貢獻.

1 材料與方法

1.1 研究區域概況

沁河發源于沁源縣霍山東麓的二郎神溝,源頭分水嶺高程約 2 200 m,自北向南流經沁源縣、安澤縣等地. 沁河上游為石質山區,有三疊系泥巖砂巖分布[4]. 土壤主要為沼澤土、沖積土和草甸土等,植被覆蓋程度較高[27]. 沁河上游地區人口密度較小,人口聚集地主要為沁源縣城、郭道鎮以及安澤縣城,以農業和畜牧業為主,紫紅河支流兩側有農田. 沁河屬中緯度溫暖帶半濕潤大陸性季風氣候,四季分明[28],6月進入雨季,冬季降雨量較少. 沁河上游流域(安澤縣以上)位于112.05°E~112.39°E、36.10°N~36.89°N之間,長度86.4 km,年均氣溫5.5~7.8 ℃,年均降水量656.7 mm[4].

1.2 樣品采集和分析方法

根據有支流匯入時,在匯合點支流上游和充分混合后干流下游處布設采樣點,以及在布設水樣點位的上游50 m處布設土樣的原則,分別于2017年10月(秋季)、2018年3月(春季)和2018年6月(夏季)采集表層河水和土壤樣品,采樣點位置如圖1所示,具體數據見表1. 現場使用便攜式水質參數儀(SX731,上海三信儀表廠)測定水體的pH、電導率(EC)、水溫(T)和總溶解固體(TDS)濃度等參數.ρ(NH4+-N) 采用納氏試劑分光光度法(HJ 535—2009《水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》)測定,誤差范圍為±2%;ρ(NO3--N)采用紫外分光光度法(SL 84—1994《硝酸鹽氮的測定 紫外分光光度法》)測定,相對誤差為1.1%;ρ(TN)采用堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法(HJ 636—2012《水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》)測定,相對誤差為1.5%±3.2%;ρ(Cl-)采用離子色譜儀(ICS 3000,Dionex)測定,測試精度為5%.

表1 沁河上游無機離子濃度和同位素數據

河流δ15N-NO3-和δ18O-NO3-使用疊氮化鈉法[29-30],土壤樣品經過KCl溶液提取后,測定方法同水樣的測試方法. 水的氫氧穩定同位素(δD和δ18O)使用平衡法測定[31],測試精度為0.3‰. 同位素測定均在國家海洋局第三海洋研究所進行,同位素值均用千分偏差δ(‰)表示:

δsample=(Rsample/Rstandard-1)×1 000

(1)

式中,Rsample和Rstandard分別表示樣品和標準樣中氮、氧的同位素比率.

1.3 SIAR同位素模型

SIAR同位素模型是由Parnell等[20]開發的穩定同位素混合模型,可用于定量分析不同來源硝酸鹽的貢獻比例.

Cjk~N(λjk,τjk2),εij~N(0,σ2))

(2)

式中:Xij為混合物同位素的值,且i=1, 2, …,N,j=1, 2, …,J;Sjk為第k個端元j的同位素值(k=1, 2, …,K);μjk為同位素值平均值;ωjk2為同位素值標準偏差;Pk為端元k的貢獻比例,需根據SIAR同位素模型預測;Cjk為端元k在j同位素上的分餾因子;λjk為分餾因子的平均值;τjk2為分餾因子的標準偏差;εij為混合物同位素值的剩余誤差,代表不同單個混合物間未能確定的變量,其平均值為0、標準偏差為σ2.

2 結果與討論

2.1 沁河上游河流無機氮濃度的季節差異性

沁河上游河流水化學特征見表2,沁河水體ρ(DO)范圍為8.5~13 mg/L,為好氧環境;上游水體pH范圍為7.56~9.20,屬于弱堿性水質,這與沁河流域屬于碳酸鹽巖分布區有關[4,32]. EC的變化范圍為287~678 μS/cm,與秦勇等[4]的研究結果(EC平均值為573 μS/cm)接近,說明水-巖作用是影響沁河水體EC的重要因素. 沁河上游ρ(TN)平均值為(4.65±3.23)mg/L (見表1),超過了我國GB 3838—2002《地表水環境質量標準》V類標準限值(2 mg/L).

表2 沁河上游河流水化學特征描述性統計分析

沁河上游ρ(NO3--N)〔平均值為(1.94±0.97)mg/L〕高于2015年沁河流域〔ρ(NO3--N)平均值為1.62 mg/L)〕[5]. 春季、夏季和秋季ρ(NO3--N)平均值分別為(2.11±1.03)(1.50±0.61)(2.40±1.17)mg/L,秋季高于其他2個季節. 春季ρ(NO3--N)的箱體圖范圍比夏季和秋季更寬(見圖2),說明沁河上游春季ρ(NO3--N)的空間差異較大. 沁河上游ρ(NH4+-N)的平均值為(0.42±1.09)mg/L,春季、夏季和秋季NH4+-N濃度平均值分別為(0.03±0.04)(0.86±1.72)(0.37±0.35)mg/L. 夏季高于春季和秋季(見圖2),可能是夏季雨水較多形成徑流,對土壤沖刷作用增強. 夏季M3采樣點ρ(NH4+-N)較高,與M3采樣點位于人口密集的郭道鎮有關,該處河流氮受人類活動影響較大. 大部分采樣點的ρ(NO3--N)高于ρ(NH4+-N)(見表1),說明沁河上游的無機氮以NO3--N為主. 源頭附近(M1和M2采樣點)受人類活動干擾較少,ρ(Cl-)(1.85~3.12 mg/L)和ρ(NO3--N)(0.2~1.39 mg/L)顯著低于其他采樣點(見表1).

圖2 不同季節NH4+-N和NO3--N濃度箱體圖

2.2 沁河上游河流硝酸鹽同位素特征的季節差異性

沁河上游δ15N-NO3-和δ18O-NO3-平均值分別為4.37‰±3.39‰和7.45‰±5.23‰,δ15N-NO3-低于沁河中游與下游[5](平均值分別為5.4‰和9‰),δ18O-NO3-高于沁河中游和下游(平均值分別為-0.6‰ 和-3.1‰). 說明大氣沉降對沁河上游河流硝酸鹽的貢獻更為顯著,生活廢水的排放對河流硝酸鹽影響更小. 這與沁河上游和中下游的人口密度、工農業活動等密切相關.

δ15N-NO3-在春季、夏季和秋季的平均值分別為4.88‰±1.88‰、4.65‰±5.04‰和3.21‰±1.44‰,沒有顯著的季節性差異. 春季δ18O-NO3-(13.0‰±3.13‰)顯著高于夏季(2.90‰±3.12‰)和秋季(6.62‰±1.30‰)(見圖3),可能與春季雪水融化有關,雪水中有較高的δ18O-NO3-信號,說明融雪對河流硝酸鹽有一定貢獻,且融雪過程中會沖刷地表的畜禽糞便、化學肥料等進入河流. 沁河上游沿程δ15N-NO3-與δ18O-NO3-的變化趨勢均較為平緩(見表1). 夏季在M3采樣點處存在較高的δ15N-NO3-與δ18O-NO3-值(見圖3),可能與M3采樣點位于人口密集的郭道鎮有關.

圖3 NO3-同位素組成箱體圖

2.3 沁河上游水循環特征和水源識別

干流δD-H2O和δ18O-H2O變化如圖4所示. 由圖4可見,春季、夏季、秋季δ18O-H2O的平均值分別為-9.66‰±1.07‰、-8.55‰±1.46‰、-9.18‰±0.89‰. 夏季δ18O-H2O較其他時期明顯較高,可能是該時期蒸發作用較強[2]. 沁河上游δ18O-H2O沿程從上至下呈現遞增的趨勢(見表1),這與已有的研究[2,33-35]結果一致,多數河流δ18O-H2O 從上游至下游逐漸增加,δ18O-H2O值與溫度有關,在河流上游水溫較低,中下游蒸發作用較強,所以水中可能富集更高的氧同位素信號.

使用全球同位素網絡(GNIP)的中國站點數據(http://www.iaea.org/water)計算出局部大氣降水線,如圖4所示,3個季節大部分采樣點的δD-H2O和δ18O-H2O 都位于大氣降水線附近,表明降水是河流主要的補給水源. 有部分點位的δD-H2O和δ18O-H2O明顯低于大氣降水線,可能與蒸發作用有關,在蒸發過程中δ18O-H2O比δD-H2O更富集[11]. 秦勇等[4,36]的研究顯示沁河流域地表水和地下水轉換頻繁,地下水混入可能是造成部分點位δD-H2O和δ18O-H2O的組成偏離大氣降水線的另一個重要原因. M1和M2采樣點處H2O的同位素值相對更偏負,表明地下水補給主要發生在源頭處,與Qin等[5]的研究結果一致,河水由沒有明顯蒸發的泉水直接補給,保持了局部降水的同位素特征.

圖4 沁河上游河流δD-H2O和δ18O-H2O關系圖

2.4 沁河上游硝酸鹽來源的季節性差異

2.4.1利用氮氧同位素識別硝酸鹽來源

由圖5可知,沁河上游的δ15N-NO3-和δ18O-NO3-值主要落在氨肥與尿素和土壤氮重疊的范圍內,河流硝酸鹽主要來自氨肥與尿素和土壤氮的硝化,與Qin等[5]的研究結果一致. 春季δ18O-NO3-明顯高于其他兩個季節,δ15N-NO3-與其他季節沒有明顯差異,說明春季受大氣沉降的直接影響較大,可能由于3月積雪融化進入河流,雪水中有較高的δ18O-NO3-信號. 夏季和秋季較低的δ18O-NO3-說明河流硝酸鹽主要來自土壤氮和氨肥的硝化. 夏季在M3采樣點處有較大的δ15N-NO3-值,δ15N-NO3-和δ18O-NO3-值落在糞便與生活污水的范圍內,與M3采樣點位于人口密集的郭道鎮有關,該處受人類活動影響較大.

圖5 不同季節δ15N-NO3-和δ18O-NO3-值

糞便、工業廢水和生活污水中發現高濃度的Cl-,化學肥料中沒有發現Cl-,且Cl-幾乎不受物理化學和生物過程的影響,因此,c(NO3-)/c(Cl-)和Cl-摩爾濃度可以用來區分農業活動和糞便及廢水的影響[7]. 當河流中有較低的Cl-摩爾濃度和較高的c(NO3-)/c(Cl-)時,說明硝酸鹽主要來自農業活動;當河流中Cl-摩爾濃度較高而c(NO3-)/c(Cl-)較低時,硝酸鹽的主要來源是糞便和廢水[7]. Cl-摩爾濃度沒有明顯變化,而c(NO3-)/c(Cl-)顯著降低,水體可能發生了反硝化過程[10]. 如圖6所示,沁河上游春季和秋季大部分點位有中等大小的Cl-摩爾濃度(0.2~0.6 mmol/L)和c(NO3-)/c(Cl-)(0.4~0.6),表明硝酸鹽污染來自多種源的混合. 夏季大部分點位的Cl-摩爾濃度(0.4~0.8 mmol/L)較春季和秋季高,而c(NO3-)/c(Cl-)(0~0.4)較春季和秋季低,表明夏季受糞便與生活污水的影響較其他2個季節大. 可能是夏季雨水較多,地表的禽畜糞便被更多地沖刷進入河流. 源頭附近(M1和M2采樣點)處受人類活動較小,該處有較低的Cl-摩爾濃度(0~0.1 mmol/L)和較高的c(NO3-)/c(Cl-)(0.6~1.2),說明源頭處硝酸鹽主要來自土壤氮的沖刷.

圖6 c(NO3-)/c(Cl-)與Cl-摩爾濃度的關系

2.4.2沁河上游硝酸鹽的關鍵過程識別

氮的循環過程主要包括固氮過程、硝化過程、同化過程、反硝化過程和揮發過程等. 硝化作用是在有氧條件下,微生物將NH4+氧化為NO3-的過程. 硝化作用產生的硝酸鹽中的氧2/3來自水,1/3來自溶解氧[37-38]. 大氣中O2的δ18Oair為23.5‰[5],沁河上游δ18O-H2O范圍為-11.4‰~-6.5‰,假設沒有發生同位素分餾,可以計算硝化作用產生的理論δ18O-NO3-值為0.23‰~3.5‰. 夏季實際測得的δ18O-NO3-與硝化作用產生的理論δ18O-NO3-值更接近(見圖7),表明夏季河流硝酸鹽受到硝化作用的影響. 春季和秋季硝酸鹽的δ18O-NO3-高于硝化過程發生時δ18O-NO3-的理論值,可能是由細菌的呼吸作用或者土壤水的蒸發引起高δ18O-NO3-造成的[39].

圖7 δ18O-NO3-與δ18O-H2O的散點圖

在反硝化過程中,微生物將NO3-轉化為N2O和N2,并且在這些過程中優先使用氫同位素[7]. 因此,當發生反硝化作用時,水體的δ15N-NO3-和δ18O-NO3-值均會隨著ρ(NO3-)的降低而增加. 當δ15N-NO3-和δ18O-NO3-增加的比率在1.3~2.1范圍內時,說明發生了反硝化作用[9]. 3個季節大部分點位δ15N-NO3-和δ18O-NO3-增加的比率均小于1.3,ρ(NO3-)與δ15N-NO3-無顯著相關關系(見圖8),說明沁河上游未發生反硝化過程. 這與采樣河流高ρ(DO)的條件相符,反硝化酶活性要求O2濃度低于0.2 mg/L[40],而采樣河流ρ(DO)的平均值為10.7 mg/L,最小值為8.5 mg/L,均高于反硝化過程發生所需的ρ(DO).

圖8 ln [NO3-]與δ15N-NO3-的散點圖

2.4.3利用貝葉斯模型定量識別硝酸鹽源的貢獻

結合水體NO3--N、NH4+-N、Cl-和硝酸鹽的同位素分析結果,沁河上游主要的硝酸鹽潛在源可分為4類,分別為大氣沉降、土壤有機氮、化肥、糞便和生活污水. 4個潛在硝酸鹽源的δ15N-NO3-和δ18O-NO3-值見表3,該研究采用貝葉斯混合模型(SIAR同位素模型)運行了3組采樣季節樣品,定量解析了3個季節沁河上游河流硝酸鹽的來源.

表3 4種硝酸鹽源的δ15N-NO3-和δ18O-NO3-值

沁河上游沒有發生明顯的反硝化過程,因此該模型的運行不考慮同位素分餾. 如圖9所示:土壤氮和化肥對研究區域河流硝酸鹽貢獻比例最高,與δ15N-NO3-和δ18O-NO3-值所顯示的結果(見圖5)一致. 春、夏、秋3個季節土壤氮的貢獻比例分別為27.8%、39.5%和39.3%,化肥的貢獻比例分別為29.1%、40.2%和41.9%,糞便與生活污水的貢獻比例分別為18.4%、17.9%和8.2%. 大氣沉降對河流硝酸鹽貢獻率最低,春、夏、秋3個季節的貢獻比例分別為24.7%、2.4%和10.6%.

圖9 不同季節硝酸鹽源貢獻比例

夏季和秋季沁河上游河流有相似的硝酸鹽來源,土壤氮和化肥對河流硝酸鹽的貢獻率之和均近80%. 春季土壤氮和化肥的貢獻率之和僅近60%,大氣沉降對河流硝酸鹽的貢獻率較夏季和秋季高,這種差異主要是由于春季融雪攜帶較高的δ18O信號(見圖5),同時融雪形成的地表徑流會將更多的畜禽糞便以及土壤氮沖刷進入河流. 夏季大氣沉降的貢獻率(2.4%)遠低于其他2個季節,主要因為夏季豐沛的雨水對地面的沖刷,將更多的土壤氮、化肥和禽畜糞便帶入河流. 這說明大氣沉降主要是通過間接作用影響河流硝酸鹽分布.

3 結論

a) 沁河上游ρ(NO3--N)的平均值為(1.94±0.97)mg/L,ρ(NH4+-N)的平均值為(0.42±1.09)mg/L,沁河上游溶解無機氮以NO3--N為主. 沁河上游夏季ρ(NH4+-N)高于春季和秋季. 秋季ρ(NO3--N)高于春季和夏季. 春季、夏季和秋季δ15N-NO3-的平均值分別為(4.88‰±1.88‰)(4.65‰±5.04‰)和(3.21‰±1.44‰),沒有顯著的季節性差異. 春季δ18O-NO3-(13.0‰±3.13‰)顯著高于夏季(2.90‰±3.12‰)和秋季(6.62‰±1.30‰),可能與春季融雪有關.

b) 沁河的δ15N-NO3-和δ18O-NO3-值說明河流硝酸鹽主要來自土壤氮和化肥. SIAR同位素模型定量分析結果顯示,土壤有機氮和化肥中NH4+的硝化對沁河上游硝酸鹽貢獻比例最高. 春、夏、秋3個季節土壤氮的貢獻比例分別為27.8%、39.5%和39.3%,化肥的貢獻比例分別為29.1%、40.2%和41.9%. 春季大氣沉降對沁河硝酸鹽的貢獻比例相對較高(24.7%),與春季積雪融化進入河流有關.

c) 硝酸鹽氮氧同位素(δ15N-NO3-和δ18O-NO3-)之間的關系顯示,沁河上游NO3--N主要受硝化過程的影響,沒有明顯的反硝化過程發生.