基于外部荷載的長短期隧道結構性態預測方法

譚光輝 汪忠新

(1.江西省交通投資集團有限責任公司項目建設管理公司,江西 南昌 330025;2.江西省天馳高速科技發展有限公司,江西 南昌 330000)

一、引言

城市化進程的加快給城市交通帶來了巨大的壓力。因此,地下空間被充分利用,成為公共交通系統的重要組成部分。隧道作為一種典型的地下建筑,容易受到復雜外部負載和環境的影響,有時還會遇到地震、碰撞、爆炸等極端狀況。隧道結構受損將造成巨大的經濟損失甚至威脅公共安全。隨著人工智能的快速發展,結構健康監測(structural health monitoring system,簡稱“SHMS”)被業內公認為是保證隧道結構穩定的可靠技術。目前,SHMS正從識別異常狀態向及時預測和提供結構狀態預警發展。結構力學行為的預測對于保證結構的長期安全運行具有重要意義。因此,本文研究以結構健康監測數據為驅動,準確預測隧道結構的力學行為。

傳統的隧道力學行為預測研究主要集中于解析解和數值模擬。由于這類方法求解過程復雜,解析結果和數值結果難以直接應用于工程實踐。近年來,出現了大量以監測數據為驅動的預測模型,如Bayes等統計模型,AR等時間序列模型和神經網絡等深度學習模型。然而,上述模型在土木工程領域,特別是隧道工程領域的探索較少。與一般的監測數據不同,隧道結構實時監測數據表現出以下特征:一是時間序列具有顯著的非平穩性和隨季節變化的周期性;二是安裝在不同位置的傳感器所記錄的監測數據具有大致相同或相反的演變趨勢。若單獨分析和預測每個傳感器,無法充分利用數據中的信息。如果同時對所有傳感器分析和預測,多重共線性將導致探索空間的結果具有不穩定性。因此,需要采取一種合理的方法,使其能在減少分析變量和數量的同時,最大限度降低原始數據中信息的損失。

AR模型建立在序列平穩的基礎上,不適用于具有時變系數的非平穩時間序列數據。此外,該模型無法在不重建的情況下,將新獲得的觀測數據納入模型提供預報。貝葉斯模型克服了上述局限性,為表征時間序列的不確定性和量化預測的不確定性提供了一個完美的工具。但它無法應用于多元時間序列的預測,因為該模型不能整合不同時間序列之間的關系。然而,深度學習模型具有處理非平穩時間序列數據和從多元時間序列中學習信息的優勢,引發了眾多學者的關注。其中,遞歸神經網絡(RNN)有利于時變過程的預測和外推。近年來,RNN被廣泛應用于不同領域,如交通堵塞狀況預測、供應鏈管理、庫存預測和天氣預報等。在土木工程領域,已有文獻報道有學者應用RNN方法預測隧道沉降和TBM擾動。

基于研究現狀和工程需求,本文重點研究了基于SHMS實時監測數據驅動的改進,RNN模型對隧道結構的精確預測。利用自動編碼器對大量的監測數據編碼以學習其核心特征,并利用RNN模型對長期的歷史行為和短期的歷史行為集成建模。

本文首先介紹了該預測模型的框架和各個組成部分。然后,在南京定淮門隧道SHMS的監測數據上進行了實驗,并與一些經典基線方法進行了比較,驗證了該模型的有效性。最后,對相關工作進行了總結。

二、研究方法

本節介紹了結構響應預測問題的形式化定義,描述了通過自動編碼器對原始數據進行特征提取的過程,并介紹本文提出的基于RNN改進的預測模型。

(一)問題形式化

在多元時間序列預測中,給定一組觀測的時間序列信號X={x1,x2,…xT},其中表示t時刻觀測到的信號,m為傳感器的總數。任務是預測xT+q的值,其中q表示對于當前時間T的預測時間步長。對應的預測值記為真值記為yT+q=xT+q。此外,對于每個任務,本文只使用{xd,xT-w+1,xT-w+2,…,xT}來預測yT+q,其中xd為在時間T+q提前一天(24小時)觀測到的信號,w是窗口的大小。

(二)基于自編碼器的特征提取

在大規模的SHMS中,眾多傳感器監測同一類型的結構響應并生成大量的數據,每個傳感器對應數據中的一個維度。然而,同時挖掘這些高維數據,不僅會消耗大量的系統資源,甚至會出現一些問題。一方面,原始高維數據中存在冗余信息,即多個傳感器記錄的結構響應具有大致相同的演化趨勢。另一方面,高維數據中不同位置的結構響應,表現出相互依賴的特征。因此,降低高維數據的維數,發現數據的內在特征,提高特征表達能力至關重要。主成分分析(PCA)是最經典的降維方法,旨在找到數據中的主成分,并利用這些主成分來表征原始數據,從而達到降維的目的。然而,PCA是一種使用矩陣運算的線性降維算法。降維后數據的可解釋性降低,將會導致原始數據的非線性相關性丟失。

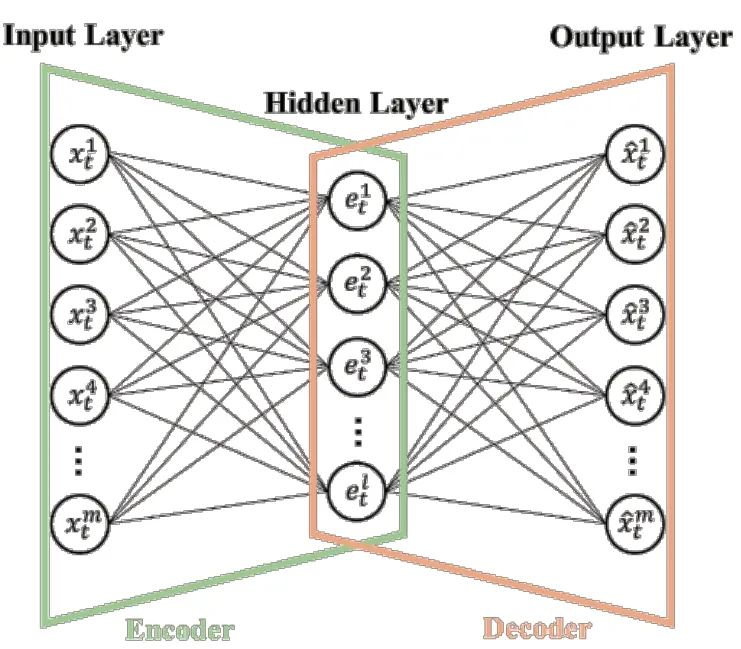

自動編碼器是一種能通過無監督學習方式學習輸入數據高層表示的人工神經網絡。自動編碼器的體系結構如圖1所示,其由輸入層、隱含層和輸出層三部分組成。輸入層的維度與輸出層的維度相同。原始數據先被輸入層接收,然后在隱含層進行壓縮。輸入層和隱藏層之間的過程稱為編碼器。然后將隱藏層壓縮的特征傳輸到輸出層,重構原始數據。隱藏層和輸出層之間的過程稱為解碼器。

圖1 自動編碼器的體系結構

編碼器階段計算為:

利用訓練集對自編碼器實施訓練后,提取輸入層和隱含層之間的權值,將原始高維數據壓縮為高層表示。與PCA方法相比,自動編碼器具有非線性特性,丟失的信息更少,降維后的數據具有較高的可解釋性和聚類效果。

(三)基于RNN的預測框架

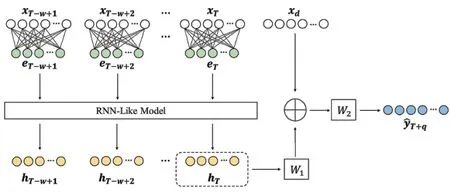

為了同時預測在不同位置相同類型的結構響應,本節提出了基于RNN-like模型的預測框架,如圖2所示。預測窗口中的原始數據首先由訓練好的自動編碼器編碼,隨后將每個時間戳對應的特征放入RNN-like模型中,最后將目標預測時間戳前一天(24小時)的觀測信號與RNN-like模型的最終輸出結果相結合,生成預測結果。假設時間T+q是目標預測時間戳,生成預測結果的細節如圖2所示:

圖2 模型框架

首先,自編碼器對從(T-w+1) 到T的原始數據進行編碼,得到每個時間戳對應的特征向量。因此,RNN-like模型的輸入為{eT-w+1,eT-w+2,…,eT},其中RNN-like模型一般被定義為一個遞歸函數F,計算每個時間戳t的隱藏狀態即:

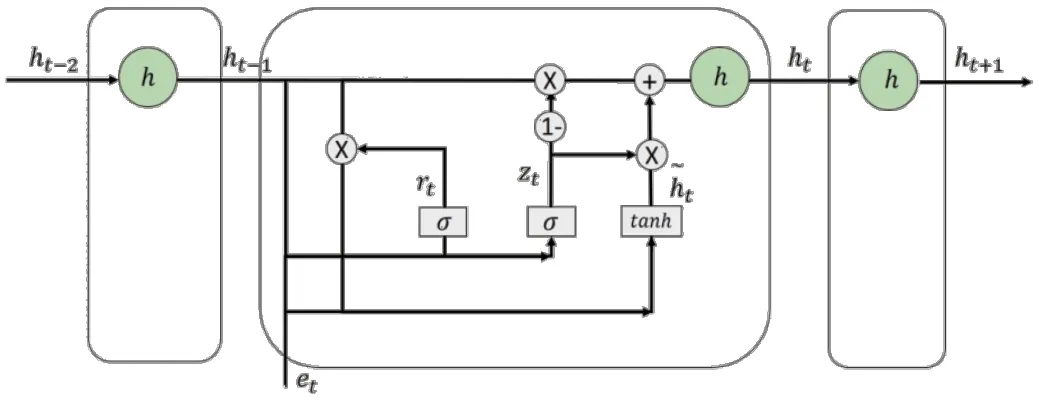

其中,函數F的實現取決于使用的RNN單元。目前有三種類型的RNN-like模型:RNN,LSTM,GRU。在這里使用了GRU,如圖3所示。

圖3 GRU的結構

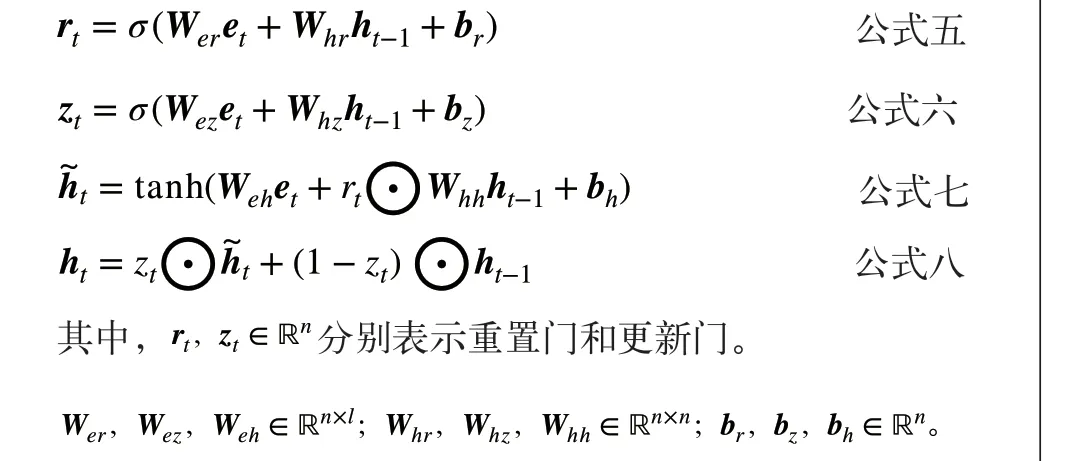

GRU是在LSTM模型的改進版,可將遺忘門和輸入門組合成一個更新門,并使用隱藏狀態來傳輸信息。因此,比標準LSTM計算過程簡單,但具有與LSTM類似的效果。t時刻GRU中循環單元的隱藏狀態可表示為:

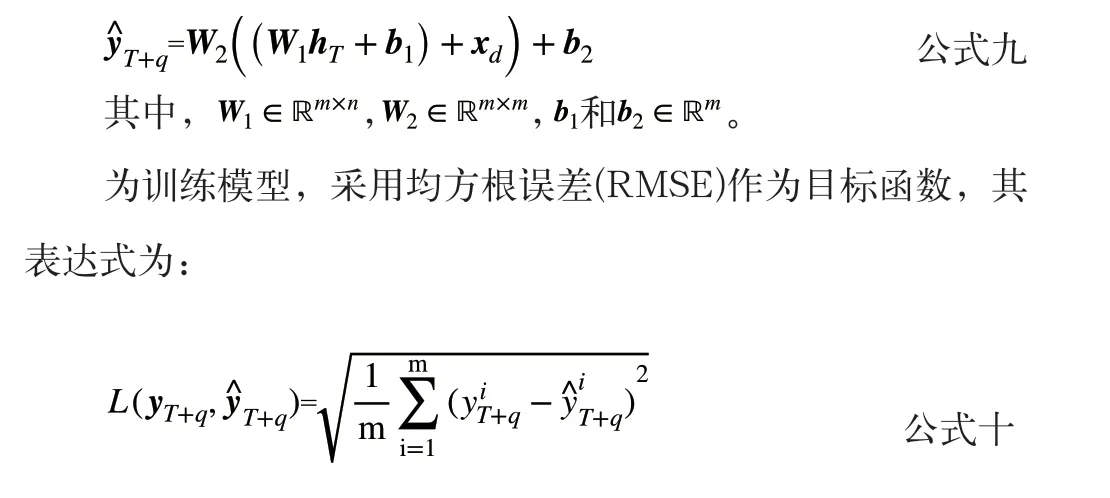

然后,將RNN-like模型計算得到的hT與xd結合生成預測結果其表達式為:

三、實驗與應用

本文采用均方根誤差(RMSE)、平均絕對誤差(MAE)、平均絕對百分比誤差(MAPE)和皮爾遜相關系數(PCC)四種評價指標來衡量模型的有效性。表1展示了不同方法在測試集上的評估結果。分別設預測時間步長q={4,8,12},時間步長越大,預測任務就越困難。

表1 不同方法在測試集上的評估結果

由數據可知,本文所提出的預測框架在所有設置中表現均優于其他方法,證明了該框架在預測結構響應任務中的有效性。

四、結語

為了保證基礎設施的穩定性并預防結構災害,本文提出了一種改進的預測模型來預先感知結構力學行為的異常變化。該模型考慮了多種內外因素對結構未來力學行為的影響,解決了多元時間序列的同時預測問題。該模型以數據為驅動,綜合考慮了長期和短期歷史行為的影響,并通過對多元時間序列組成的網絡進行編碼,實現了對多個位置結構力學行為的預測。同時,在水下隧道中的SHMS監測數據上實驗后發現,本文提出的模型具有有效性。