基于經絡辨證的首尾取穴法結合沖擊波治療腦梗死后肩手綜合征的臨床觀察*

孫穎哲,范程欣,祝鵬宇,于天洋,姚 嘉

(黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院,黑龍江 哈爾濱 150000)

肩手綜合征(shoulder-hand syndrome,SHS)是腦梗死后常見的并發癥之一,一般發生于腦梗死后15~90 d,發生率為12.5%~70.0%[1],臨床表現為患側上肢疼痛、手部腫脹,皮溫及顏色異常,上肢活動功能受限等。如果治療不及時,會導致患者肩關節疼痛加劇、粘連、活動范圍減少、患肢手部腫脹加重[2],嚴重影響患者的日常生活能力。現代醫學以服用非甾體抗炎藥與類固醇激素作為治療肩手綜合征的主要手段,可起到消炎鎮痛、消除血管水腫和減輕炎癥反應等作用。但肩手綜合征治療周期較長,而藥物止痛時間短,且長期口服會導致胃腸道不良反應增加,給臨床應用帶來一定的限制,所以需要更多安全有效的非藥物療法治療該病。根據經絡辨證采用針灸治療痛證療效肯定,肩手綜合征導致的肩痛和手部腫脹與經絡循行關系密切。筆者團隊自2018年7月至2019年12月采用基于經絡辨證的首尾取穴法結合沖擊波治療腦梗死后肩手綜合征,取得了良好的臨床療效。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 診斷標準 腦梗死診斷標準依據《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[3]。肩手綜合征參照《康復醫學》[4]中Ⅰ期診斷標準,患側手部腫脹、顏色改變,肩胛關節出現疼痛,且以上關節出現活動受限。

1.2 納入標準 符合臨床腦梗死診斷標準的首次發病患者;符合肩手綜合征Ⅰ期的診斷標準;患者年齡45~70歲;患者神志清楚,生命體征平穩;病程<6個月的患者;患者本人或家屬簽署知情同意書者;肩關節X線檢查骨質未見異常。

1.3 排除標準 有肩關節手術或創傷史的患者;妊娠期或哺乳期女性;帶有心臟起搏器或其他電子設備的患者;肩關節腫瘤、結核等患者;嚴重肝腎功能不全者;暈針或其他針灸禁忌證者;有沖擊波治療禁忌證的患者。

1.4 脫落標準 不遵從醫囑者;主動提出結束者;在治療過程中使用與疾病相關的其他治療者;病情加重者。

1.5 研究對象 將2018年7月至2019年12月在黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院針灸科門診治療的64例腦梗死后肩手綜合征患者按照門診號碼末位數字的奇偶隨機分為治療組(奇數)和對照組(偶數),各32例。

1.6 治療方法

1.6.1 對照組(1)神經內科常規治療:兩組患者均進行腦梗死常規神經內科治療,給予營養腦神經、改善微循環等對癥治療,根據患者病史給予相應的降壓、降糖、降脂等相應治療。(2)基礎針灸康復治療:兩組患者均進行相應的針灸、康復治療,針灸治療參照《針灸學》[5]中風-中經絡治療,上肢不遂配肩髃、手三里、合谷,下肢不遂配環跳、陽陵泉、陰陵泉、風市、足三里、解溪。康復治療如良肢位擺放,主動、被動運動,壓迫性向心纏繞及冷水熱水交替浸泡[6]。(3)沖擊波治療:使用瑞士產STORZ(MP100型)醫用放射式沖擊波治療儀,沖擊頻率為60次/min,患者取仰臥位,選擇患側肩關節喙突、結節間溝、肩峰下滑膜囊等痛點作為刺激點進行體外沖擊波治療。操作時探頭對準痛點,先用低頻治療并逐漸增大刺激強度,以患者耐受為度,每個疼痛點沖擊400~600次,取2~3個疼痛點進行治療,一般治療激發總次數以1 500~2 000次為度,1次/d,20 min/次,治療2周。

1.6.2 治療組 在上述對照組治療基礎上,根據肩痛位置與經絡循行的關系進行首尾取穴治療。(1)手陽明型:疼痛部位以肩髃穴處為主,取合谷、迎香(雙側)穴;(2)手少陽型:疼痛部位在肩髃穴的稍后方,以肩髎穴為主,取中渚、絲竹空穴;(3)手太陽型:疼痛部位在肩背部,以臑俞穴為主,取后溪、聽宮穴[7]。穴位常規消毒后,使用0.35 mm×0.40 mm安迪牌無菌針灸針直刺穴位約1寸,針刺得氣后,進行小幅度提插捻轉,手部穴位施以瀉法,使局部出現針感。同時囑患者活動肩關節,在活動受限的方向加大力度(以患者耐受為度)。1次/d,共治療2周。

1.7 觀察指標

1.7.1 VAS評分 同一名醫師分別在治療前、治療后、治療結束后1個月對患者進行VAS評分,具體方法:在紙上畫一條10 cm的橫線,橫線一端代表著10分,另一端為0分,中間部分表示不同程度的疼痛,當患側肩關節移動至某一位置感覺最痛時,記錄下來,1~3分為輕度疼痛,4~6分為重度疼痛,7~10分為嚴重疼痛,重復兩次,取兩次的平均值。

1.7.2 Fygl-Meyer(FMA)量表評分 同一名醫師分別在治療前、治療后、治療結束后1個月對患者進行Fygl-Meyer量表[8]評估,上肢各項得分為0~2分,共計33項,得分越高表示生存狀態越佳。

1.7.3 患肢手部腫脹評分[9]采用患肢手部腫脹評定,0分為正常;2分為輕度腫脹,關節周圍軟組織凹陷變淺;4分為腫脹明顯,皮膚皺紋變淺,并可見指壓性凹陷;6分為嚴重水腫,腫脹顯著,皮膚繃緊發亮,皺紋消失,關節腫脹或積液高出鄰近骨突部[10]。

1.8 療效標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[11]及文獻[12]擬定療效評價標準。痊愈:患側關節活動自如,無疼痛、水腫,肌肉無萎縮,皮溫及顏色正常;好轉:患側關節活動輕微受限,疼痛減輕,水腫消失,肌肉略萎縮,皮溫及顏色正常;無效:患者關節、水腫、肌肉等無明顯改善。總有效=痊愈+好轉。

1.9 統計學方法 采用SPSS 24.0統計軟件進行數據分析,計量資料以“均數±標準差”()表示,組內比較采用配對t檢驗,組間比較采用獨立樣本t檢驗,計數資料比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

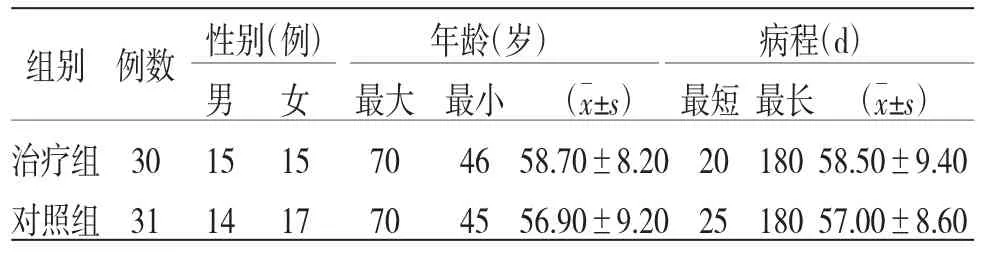

2.1 基線資料 臨床觀察過程中,治療組有2例患者脫落,其中1例因私事終止治療、1例合并止痛藥物治療,完成治療30例,總脫落率為6.25%(2/32)。對照組有1例患者因暈針退出治療,完成治療31例,脫落率為3.13%(1/32)。兩者脫落率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者性別、年齡、病程等比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。(見表1)

表1 兩組患者基線資料比較

2.2 兩組患者治療前、治療后及隨訪VAS評分比較 治療前兩組患者VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。兩組患者治療后和治療結束1個月后隨訪VAS評分與治療前比較,差異均有統計學意義(P<0.05),其中治療組在治療后和隨訪時VAS評分均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。(見表2)

表2 兩組患者VAS 評分比較(,分)

表2 兩組患者VAS 評分比較(,分)

注:與治療前比較,aP<0.05;與對照組比較,bP<0.05

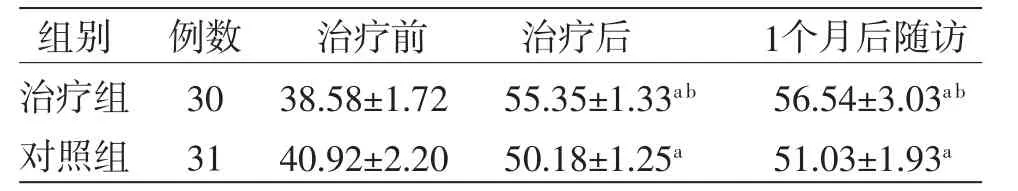

2.3 兩組患者治療前、治療后及隨訪FMA評分比較 治療前兩組患者FMA評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。兩組患者治療后和隨訪時FMA評分與治療前比較,差異均有統計學意義(P<0.05),其中治療組在治療后和隨訪時的FMA評分高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。(見表3)

表3 兩組患者FMA 評分比較(,分)

表3 兩組患者FMA 評分比較(,分)

注:與治療前比較,aP<0.05;與對照組比較,bP<0.05

2.4 兩組患者治療前、治療后及隨訪患肢手部腫脹評分比較兩組患者治療前患肢手部腫脹評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。兩組患者治療后和隨訪時患肢手部腫脹評分與治療前比較,差異均有統計學意義(P<0.05),其中治療組在治療后和隨訪時患肢手部腫脹評分的均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。(見表4)

表4 兩組患者患肢手部腫脹評分比較(,分)

表4 兩組患者患肢手部腫脹評分比較(,分)

注:與治療前比較,aP<0.05;與對照組比較,bP<0.05

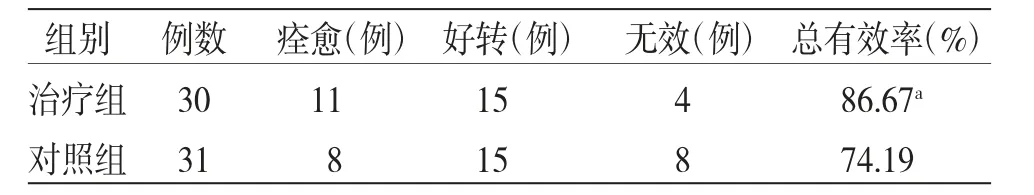

2.5 兩組患者臨床療效比較 治療組總有效率為86.67%(26/30),對照組總有效率為74.19%(23/31),兩組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。(見表5)

表5 兩組患者臨床療效比較

3 討 論

肩手綜合征(SHS)屬于中醫學“痹證”“水腫”范疇[13]。臨床研究分為急性期(Ⅰ期)、營養障礙期(Ⅱ期)、萎縮期(Ⅲ期)共三期。在該病的急性期時早診斷、早治療,能夠及時延緩肩手綜合征的進展,防止出現患手畸形,影響日常生活能力和肢體康復。

肩手綜合征的發病機制尚不明確,目前大多數學者認為交感神經系統功能障礙和炎癥反應影響是其主要原因。腦梗死患者因為肢體偏癱導致臥床,隨著病程延長,患側上肢肌張力逐漸增高,《素問·調經論篇》云:“手屈而不伸者,其病在筋。”癱瘓側肘關節、腕關節和手指處于異常屈曲模式,引起上肢靜脈和淋巴回流受阻,進而出現手部腫脹、疼痛,肩關節活動受限等臨床表現。多數腦梗死患者患有高血壓病、糖尿病、消化道潰瘍等基礎病,需口服多種藥物進行對癥治療,非甾體抗炎藥的副作用影響了部分患者選擇止痛藥進行治療,這也導致有些患者療效差。所以臨床迫切需要一種起效快、止痛效果好、易于操作、費用低的非藥物療法治療腦梗死后肩手綜合征。

古往今來針灸療法的止痛效果被廣大臨床醫生和患者所認可。本研究采用的首尾取穴法是根據中醫經絡辨證理論,如果病變在經脈的起始穴處,針刺本經脈的止端穴,病變在經脈的止端穴處,針刺本經脈的起始穴,也可以起始、止端的穴位同時針刺。此種取穴方法見于彭靜山所著的《針灸秘驗》和孫申田所著的《孫申田針灸治驗》。孫申田結合數十年治療痛證的臨床經驗,將該取穴法在治療肩手綜合征時進行了拓展。腦梗死后肩手綜合征導致肩痛的位置不在所屬經脈的起始處或止端,而是在經脈循行中的位置,基于經絡辨證的理論也采用循本經的首尾取穴法,取各經相對較容易得氣的相對起穴和止穴部位。根據肩痛部位和所屬經脈循行關系分為手陽明型[取合谷、迎香(雙側)穴],手少陽型(取中渚、絲竹空穴),手太陽型(取后溪、聽宮穴)。

其中聽宮、絲竹空、迎香屬于首尾取穴法中的尾穴、止端穴。筆者團隊選擇的合谷、后溪、中渚均不是所屬經脈的起始穴,孫申田認為這3個穴位比本經的起始穴在治療肩手綜合征時更容易得氣,治療效果更好。《席弘賦》中記載:“久患傷寒肩背痛,但針中渚得其宜。”《針灸大成·卷三·雜病學法歌》描述合谷穴“肩背并和肩膊痛,曲池、合谷七分深”。《備急千金要方》記載“后溪主肩臑痛”。這些中醫針灸經典原文均說明了上述3個穴位在肩痛治療中的重要地位。針刺這些穴位可以激發本經經氣,使經氣循環貫注,疏經通絡,益氣活血,從而起到緩解腦梗死后肩部疼痛、消除患肢手部腫脹的治療作用。同時面部及手部取穴不僅可以方便醫者在針刺時進行提插捻轉手法的操作促進得氣,還有利于患者活動肩痛側上肢,增強人體氣血運行,改善患者局部疼痛癥狀、促進上肢靜脈回流,產生綜合療效。

體外沖擊波通過機械性脈沖壓強波沖擊肩部,對人體組織的作用力較強,局部高強度的沖擊波能對神經末梢組織產生超強刺激,特別是對痛覺神經感受器的高度刺激,可降低神經敏感性,從而緩解疼痛[14-15]。本研究也證實沖擊波治療腦梗死后肩手綜合征療效肯定。沖擊波治療能有效改善肩手綜合征患者的肩關節活動度、上肢腫脹及疼痛程度,提高上肢運動功能和生存質量。

筆者團隊多年來應用基于經絡辨證的循經首尾取穴法針刺治療腦梗死后肩手綜合征,在針刺的同時讓患者做患側肩部運動,這樣不僅能觀察到針刺的即刻療效,同時患者在主動活動中減少了被動活動的痛苦,并可根據疼痛程度自動調整肩部活動范圍。針刺結合體外沖擊波針對病變進行多方位、多靶點治療,不但能最大程度減輕患者痛苦,而且還能發揮患者的主觀能動性,可順勢活動肩部,減少被動活動甚至暴力拉傷帶來的繼發損害,取得很好的臨床療效。

本研究中治療組總有效率為86.67%(26/30),對照組總有效率為74.19%(23/31)。治療組治療后和隨訪期VAS評分、手部腫脹評分均低于對照組,FMA評分優于對照組(P<0.05),說明兩種方法對改善腦梗死后肩手綜合征均有療效,且治療組優于對照組。基于經絡辨證的首尾取穴法結合沖擊波較單純沖擊波療效更加突出,止痛效果更強、更能改善患者肩關節的活動范圍,減輕患側手部腫脹,促進日常生活能力的恢復。

同時本研究采用的基于經絡辨證的首尾取穴法源于中醫經典理論,又與現代公認有效的治療關節和軟組織損傷的沖擊波療法相結合,體現了多學科交叉融合治療疾病的優勢。