中醫(yī)藥防治乳腺癌內(nèi)分泌治療相關(guān)骨丟失用藥規(guī)律探討*

周 馨,劉 青,張 英,呂靈艷,萬(wàn)冬桂

(1.北京中醫(yī)藥大學(xué),北京 100029;2.中日友好醫(yī)院,北京 100029)

乳腺癌是女性最常見的惡性腫瘤之一[1],其中激素受體依賴型占60%以上,故內(nèi)分泌治療有著舉足輕重的地位[2]。內(nèi)分泌治療主要通過(guò)降低體內(nèi)雌激素水平或阻礙雌激素在體內(nèi)發(fā)揮作用而達(dá)到抑制腫瘤生長(zhǎng)的目的。但雌激素具有促進(jìn)對(duì)鈣的吸收、促進(jìn)成骨細(xì)胞、抑制破骨細(xì)胞的作用,故長(zhǎng)期應(yīng)用內(nèi)分泌藥物治療,可加快骨質(zhì)丟失,骨量減少,產(chǎn)生全身骨骼酸麻無(wú)力、關(guān)節(jié)鈍痛等癥狀,甚至發(fā)生骨質(zhì)疏松與脆性骨折等不良事件,不僅影響患者生活質(zhì)量,導(dǎo)致依從性下降,同時(shí)治療及護(hù)理產(chǎn)生的費(fèi)用也大大增加了患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)[3]。西醫(yī)學(xué)對(duì)乳腺癌內(nèi)分泌治療相關(guān)骨丟失的治療主要使用維生素D、鈣劑、雙磷酸鹽、降鈣素等藥物,但仍存在骨相關(guān)癥狀改善不明顯,以及出現(xiàn)皮疹、骨硬化、惡心嘔吐等不良反應(yīng)[4-5]。中醫(yī)藥治療雖具有療效顯著、安全性好等優(yōu)勢(shì),但處方用藥比較個(gè)體化,不易推廣應(yīng)用。本研究旨在通過(guò)檢索中醫(yī)藥防治乳腺癌內(nèi)分泌治療相關(guān)骨丟失的相關(guān)研究,對(duì)所用中藥進(jìn)行頻數(shù)、性味、歸經(jīng)統(tǒng)計(jì),并通過(guò)聚類及關(guān)聯(lián)分析,探索其用藥規(guī)律,以指導(dǎo)臨床。

1 資料與方法

1.1 數(shù)據(jù)庫(kù)及檢索策略 檢索中國(guó)知網(wǎng)、萬(wàn)方數(shù)據(jù)庫(kù)及維普數(shù)據(jù)庫(kù),檢索主題詞包括:“內(nèi)分泌治療、芳香化酶抑制劑、來(lái)曲唑、阿那曲唑、依西美坦、他莫昔芬、卵巢功能抑制劑”、“骨丟失、骨密度、骨量減少、骨質(zhì)疏松”、“乳腺癌、乳腺惡性腫瘤”、“中藥、中醫(yī)藥、中藥復(fù)方”等,由雙人手工檢索及查閱相關(guān)文獻(xiàn),保證檢索查閱的準(zhǔn)確與全面性,檢索時(shí)間為各大數(shù)據(jù)庫(kù)建庫(kù)至2020年9月。

1.2 納入及排除標(biāo)準(zhǔn) 納入標(biāo)準(zhǔn):中醫(yī)藥防治乳腺癌內(nèi)分泌治療相關(guān)骨丟失的臨床研究;中藥方劑具備明確的藥物組成,寫明藥物具體的使用方法,并具有明確療效優(yōu)勢(shì),治療前后(或與對(duì)照組)比較,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。排除標(biāo)準(zhǔn):個(gè)案報(bào)道、綜述、機(jī)制研究、無(wú)關(guān)或重復(fù)的研究。

1.3 中藥名稱規(guī)范 依據(jù)《中華人民共和國(guó)藥典》[6]及《中藥學(xué)》[7]對(duì)所涉及的中藥進(jìn)行名稱規(guī)范,如牡蠣、煅牡蠣統(tǒng)稱為牡蠣;煅龍骨、龍骨統(tǒng)稱為龍骨;甘草、生甘草、炙甘草統(tǒng)稱為甘草;燙狗脊及丹皮分別規(guī)范為狗脊和牡丹皮等。未收錄入2015版《中華人民共和國(guó)藥典》的中藥五指毛桃、香茶菜、石見穿、透骨草、牛大力、敗醬草,不予錄入。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 使用Excel 2016軟件對(duì)中藥的性味、歸經(jīng)、功效等進(jìn)行頻數(shù)及頻率的統(tǒng)計(jì)。高頻中藥的關(guān)聯(lián)規(guī)則分析運(yùn)用R語(yǔ)言3.6.0“arules”包的Apriori計(jì)算法[8]。使用SPSS 20.0軟件對(duì)高頻中藥進(jìn)行聚類分析,探索用藥規(guī)律,挖掘常用中藥組合。

2 結(jié) 果

2.1 文獻(xiàn)概況 共檢索到相關(guān)文獻(xiàn)1 182篇,符合納入、排除標(biāo)準(zhǔn)的文獻(xiàn)共50篇。50項(xiàng)研究共觀察了3 506例正在進(jìn)行內(nèi)分泌治療的乳腺癌患者,各項(xiàng)研究觀察的病例數(shù)在24~183例之間,平均病例數(shù)為70例。在觀察的3 506例患者中有61例使用戈舍瑞林,368例服用阿那曲唑,989例服用來(lái)曲唑,325例服用依西美坦,280例服用他莫昔芬,其余患者所使用的內(nèi)分泌藥物無(wú)具體闡述。50項(xiàng)研究中平均治療或觀察時(shí)間為9個(gè)月。

2.2 中藥使用情況 50篇文獻(xiàn)中包含中藥方劑50首,其中包含六味地黃丸[9]、青蛾丸[10]、加味左歸丸[11]及加味右歸丸[12]經(jīng)典成方4首,其余46首均為研究者自擬方劑。46首方劑中應(yīng)用藥物共100味,使用頻數(shù)共計(jì)524次。有17味中藥的使用頻率>20%,使用頻數(shù)前10位的中藥見表1。使用頻數(shù)最高的中藥為補(bǔ)骨脂,出現(xiàn)在了22首方劑中,使用頻率達(dá)到了44.00%(22/50),其次為淫羊藿,21首方劑中均有應(yīng)用,使用頻率42.00%(21/50)。

表1 高頻藥物統(tǒng)計(jì)表

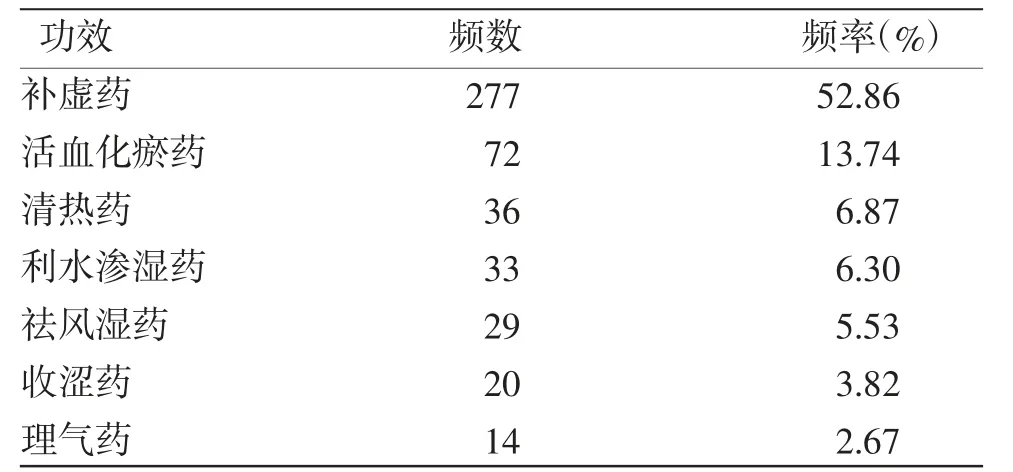

2.3 中藥功效 在使用的100味中藥中,補(bǔ)虛類藥物出現(xiàn)頻數(shù)最多,共計(jì)277次,頻率達(dá)52.86%(277/524),共有中藥29味,其次為以骨碎補(bǔ)、懷牛膝為代表的活血化瘀類藥物,頻數(shù)共計(jì)72次,使用頻率達(dá)13.74%(72/524)。(見表2)

表2 中藥功效統(tǒng)計(jì)表(前7 類)

2.4 中藥性味 藥性頻數(shù)統(tǒng)計(jì)中,總藥性頻數(shù)為524,其中溫性藥最多,頻數(shù)達(dá)171,頻率為32.63%(171/524)。藥味頻數(shù)統(tǒng)計(jì)中,總藥味頻數(shù)為871,出現(xiàn)頻數(shù)最高的是甘味,頻率達(dá)38.69%(337/871),其次為苦味,頻數(shù)為199,頻率達(dá)22.85%(199/871)。(見表3~4)

表3 中藥藥性統(tǒng)計(jì)表

表4 中藥藥味統(tǒng)計(jì)表

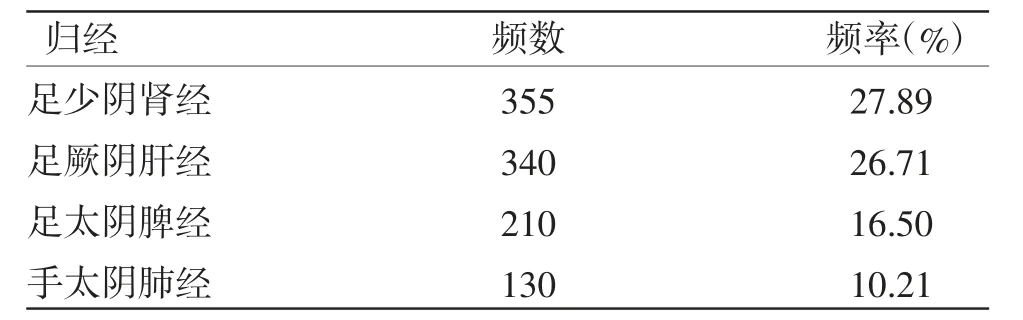

2.5 中藥歸經(jīng) 100味中藥,涉及歸經(jīng)1 273次,其中足少陰腎經(jīng)頻數(shù)最高,為355,頻率為27.89%(355/1 273);足厥陰肝經(jīng)次之,頻數(shù)為340,頻率為26.71%(340/1 273)。頻率>10%的歸經(jīng)見表5。

表5 中藥歸經(jīng)統(tǒng)計(jì)表

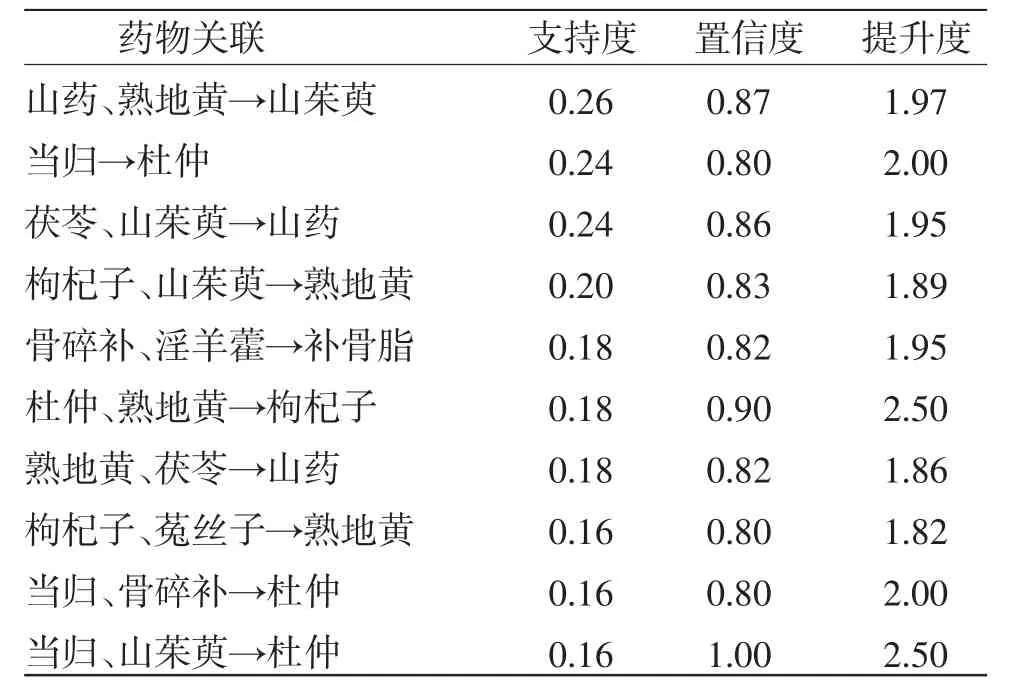

2.6 高頻中藥關(guān)聯(lián)分析 對(duì)表1統(tǒng)計(jì)出的高頻中藥,運(yùn)用R語(yǔ)言3.6.0 arules包的Apriori法進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則的運(yùn)算分析,關(guān)聯(lián)分析旨在探索事物發(fā)生之間的關(guān)聯(lián)性。關(guān)聯(lián)規(guī)則中重要的3個(gè)參數(shù):支持度意指分析出的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)規(guī)則在總體中發(fā)生的概率,反映規(guī)則出現(xiàn)的頻繁程度;置信度則表示兩藥的關(guān)聯(lián)強(qiáng)度,即A藥出現(xiàn)時(shí),B藥也同時(shí)出現(xiàn)的概率;提升度>1時(shí)說(shuō)明兩個(gè)藥物之間有正關(guān)聯(lián),兩藥的出現(xiàn)相互促進(jìn)。將支持度與置信度最小閾值分別設(shè)置為0.1及0.8時(shí),結(jié)果共產(chǎn)生100個(gè)規(guī)則,支持度排序?yàn)榍?0者見表6。

表6 高頻中藥之間的關(guān)聯(lián)情況表

2.7 高頻中藥聚類分析 對(duì)表1總結(jié)出的17味高頻中藥進(jìn)行聚類分析,主要被聚為3類:第一類(C1):山茱萸、熟地黃、茯苓、山藥;第二類(C2):桑寄生、續(xù)斷、菟絲子、懷牛膝、枸杞子、黃芪、甘草、白術(shù);第三類(C3):杜仲、當(dāng)歸、骨碎補(bǔ)、補(bǔ)骨脂、淫羊藿。(見圖1)

圖1 高頻中藥聚類分析樹狀圖

3 討 論

中醫(yī)學(xué)認(rèn)為內(nèi)分泌治療相關(guān)骨丟失屬于文獻(xiàn)記載的“骨萎、骨枯、骨痹、骨極”等范疇。《素問(wèn)·痿論篇》描述:“腎氣熱,則腰脊不舉,骨枯而髓減,發(fā)為骨痿。”《黃帝內(nèi)經(jīng)》云:“病在骨,骨重不可舉,骨髓酸痛,寒氣至,名曰骨痹。”《神巧萬(wàn)全方·大極總論》談到“骨極之狀,腰背酸削,齒痛,手足煩疼,不欲行動(dòng)”。

本研究對(duì)藥物功效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),補(bǔ)虛藥占據(jù)了“半壁江山”,其次是活血化瘀類藥物,提示乳腺癌內(nèi)分泌治療后骨丟失患者具有“多虛、多瘀”的特點(diǎn)。肝脾腎三臟不足,易導(dǎo)致骨髓失養(yǎng),骨萎而不用。蔣沈君等[13]通過(guò)臨床觀察發(fā)現(xiàn)內(nèi)分泌治療后骨質(zhì)疏松的患者多有肝腎不足的特點(diǎn),故予自擬的疏肝補(bǔ)腎方進(jìn)行治療,有效率達(dá)到50%。脾為后天氣血生化之源,脾虛則氣血不足,骨失氣血滋養(yǎng)而骨萎不用[14]。此外,乳腺癌患者多性情急躁易怒,郁怒傷肝,肝失疏泄致氣行不暢,氣不行則血停,血瘀于體內(nèi)日久可使經(jīng)絡(luò)痞塞不通,不通則痛。故醫(yī)家多用活血化瘀類藥物,如骨碎補(bǔ)、懷牛膝活血逐瘀兼補(bǔ)益肝腎,雞血藤、丹參活血舒筋,去瘀生新,使筋脈流利通暢,通則不痛,可有效緩解內(nèi)分泌治療相關(guān)骨節(jié)疼痛的癥狀。

本研究通過(guò)中藥頻數(shù)分析發(fā)現(xiàn),補(bǔ)骨脂和淫羊藿是使用頻數(shù)最多的兩味藥。補(bǔ)骨脂具有溫腎助陽(yáng)之效,主治腎陽(yáng)衰虛,風(fēng)冷侵襲之腰膝冷痛。《開寶本草》中記載:“主五勞七傷,風(fēng)虛冷,骨髓傷敗。”現(xiàn)代藥理研究也發(fā)現(xiàn)補(bǔ)骨脂不僅具有較強(qiáng)的抗腫瘤活性,對(duì)乳腺癌細(xì)胞株MCF-7均具有抑制作用,還可以通過(guò)增加成骨細(xì)胞的活性與數(shù)量使骨形成大于骨破壞,提高骨質(zhì)疏松小鼠的骨密度及骨鈣含量[15-16]。淫羊藿具有補(bǔ)腎陽(yáng)、強(qiáng)筋骨之效,《本草備要》曰:“淫羊藿……補(bǔ)命門,益精氣,堅(jiān)筋骨”,可入肝腎而強(qiáng)筋骨,治療素體腎陽(yáng)不足或久病累及肝腎而筋骨不健者。

對(duì)藥物的性味及歸經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),醫(yī)家們所用藥物以溫性、甘味、歸于肝腎經(jīng)為主。溫性藥物可溫經(jīng)通脈,甘味藥具有補(bǔ)益和中、調(diào)和藥性之功,具有補(bǔ)而不膩、補(bǔ)而不滯的特點(diǎn)。《黃帝內(nèi)經(jīng)》指出“足厥陰肝經(jīng)上膈,布胸脅繞乳頭而行……足少陰腎經(jīng),上貫肝膈,而與乳聯(lián)”,故肝腎二經(jīng)與乳腺癌關(guān)系密切,這類藥物主要作用于肝腎二臟,通過(guò)補(bǔ)益肝腎,達(dá)強(qiáng)筋壯骨之功。

關(guān)聯(lián)規(guī)則運(yùn)算后發(fā)現(xiàn),具有關(guān)聯(lián)性的藥物以補(bǔ)益肝腎、健脾和胃藥物為主,支持度前2名的藥組為山藥、熟地黃、山茱萸;茯苓、山藥、山茱萸及當(dāng)歸、杜仲并列第二。山藥、熟地黃、山茱萸與茯苓、山藥、山茱萸這兩組藥對(duì)均是在滋補(bǔ)肝腎的基礎(chǔ)上配合健脾益氣,以后天之本養(yǎng)先天之本,達(dá)到補(bǔ)而不膩之效。而對(duì)于杜仲與當(dāng)歸來(lái)說(shuō),前者補(bǔ)益肝腎,后者補(bǔ)血活血,兩藥配伍體現(xiàn)了補(bǔ)腎活血的治法,龐江娜[17]、孟昭明[18]、張珂煒等[19]用補(bǔ)腎活血法治療骨質(zhì)疏松均在臨床上取得了較好的療效。系統(tǒng)聚類分析后發(fā)現(xiàn)3個(gè)聚類方。C1可看出是六味地黃丸的相似方,可治療因腎陰不足、精虧髓少、骨失所養(yǎng)而致腰膝酸軟無(wú)力等癥。方中重用熟地黃、山茱萸補(bǔ)腎益精填髓,并用山藥健脾補(bǔ)虛固腎、茯苓健脾利水滲濕,四藥配伍,三陰并補(bǔ),補(bǔ)瀉配合,共達(dá)滋腎填髓之效。C2中桑寄生、續(xù)斷、懷牛膝補(bǔ)肝腎、強(qiáng)筋骨;枸杞子、菟絲子益精養(yǎng)血,陰陽(yáng)并補(bǔ);配合白術(shù)、黃芪補(bǔ)脾益氣,甘草健脾和中調(diào)和諸藥,八藥合用精氣雙補(bǔ),陰陽(yáng)并調(diào),共達(dá)強(qiáng)筋壯骨之效。C3中補(bǔ)骨脂、杜仲、淫羊藿三藥溫補(bǔ)腎陽(yáng)、益腎壯骨;配伍當(dāng)歸、骨碎補(bǔ)活血止痛;五藥相合,大補(bǔ)元陽(yáng)、活血通經(jīng)、強(qiáng)骨止痛,可治療腎陽(yáng)虛兼瘀證的乳腺癌內(nèi)分泌治療相關(guān)骨丟失的患者。

綜上所述,筆者通過(guò)關(guān)聯(lián)規(guī)則與聚類分析探索挖掘中醫(yī)藥防治乳腺癌內(nèi)分泌治療相關(guān)骨丟失的用藥規(guī)律,為臨床用藥提供了新思路。雖然中醫(yī)藥在治療此類疾病上有著較為顯著的療效,但該領(lǐng)域研究較少,本文所納入研究也存在樣本量小、證據(jù)級(jí)別較低等諸多不足,期待未來(lái)能開展更大規(guī)模的研究,得到高級(jí)別循證醫(yī)學(xué)的證據(jù),更好地指導(dǎo)臨床應(yīng)用。

- 中醫(yī)藥導(dǎo)報(bào)的其它文章

- 方證辨證在住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)師承臨床教學(xué)中的應(yīng)用*

- 基于文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)探討近5年熱敏灸研究現(xiàn)狀*

- 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在中醫(yī)領(lǐng)域應(yīng)用的文獻(xiàn)計(jì)量與圖譜分析*

- 基于VOSviewer與CiteSpace的中醫(yī)藥防治腎纖維化可視化分析*

- 基于CiteSpace的中醫(yī)藥治療咳嗽變異性哮喘可視化分析*

- 基于CiteSpace的中醫(yī)藥數(shù)據(jù)挖掘研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析*