基于VOSviewer軟件研究中醫藥治療白塞病用藥規律*

尹夢碟,王 朝,梁俏俏,邱聯群,鄧宏勇,袁 敏

(1.廣州中醫藥大學第五臨床醫學院,廣東 廣州 510095;2.上海中醫藥大學協同創新中心,上海 201203;3.廣東省第二中醫院,廣東 廣州 510095)

白塞病是一種以血管炎為基本病理表現,主要特征為復發性口腔潰瘍、眼炎、生殖器潰瘍和皮膚損害,可累及血管、關節、消化系統及中樞神經系統等多系統的慢性全身性疾病,又名白塞氏綜合癥、貝赫切特綜合征[1]。目前臨床上主要采用非甾體抗炎藥、激素、免疫抑制劑、生物制劑等控制病情發展,然而存在停藥后復發率高及不良反應較多等問題。近年來中醫藥治療白塞病取得一定成效[2],關于治療白塞病的方劑數量眾多,為了挖掘現代醫家治療白塞病的用藥特點,筆者收集篩選了近20年中國知網、維普、萬方、SinoMed數據庫中關于使用中醫內服方藥治療白塞病的論文共計214篇,借助VOSviewer軟件將所得組方數據進行分析總結,以期為臨床辨證用藥提供參考。

1 資料與方法

1.1 文獻嚴與檢索(1)無具體方藥組成;(2)診斷不明確、或癥狀體征與診斷不符;(3)理論探討、醫案報道、動物實驗、綜述性文獻。(4)重復發表的文獻,或不同文獻采用相同組成方藥的僅納入第1篇,其余予以排除。

1.2 診斷標準 參照1990年版白塞病診斷標準[3]:復發性口腔潰瘍,加上以下任意兩項:(1)復發性生殖器潰瘍;(2)眼部病變;(3)皮損;(4)針刺反應陽性。

1.3 納入標準(1)符合白塞病診斷標準;(2)運用中藥復方且具體用藥組成完整;(3)有確切療效記錄。

1.4 數據來源 分別在中國知網、萬方、維普、SinoMed數據庫中“中國醫學”“中醫學”“中藥學”“中西醫結合”等中醫相關學科下,以主題詞“白塞”or“貝赫切特”or“狐惑”or“狐蜮”進行檢索,時間設定為“2000年1月1日至2020年4月1日”,文獻類別包括期刊論文和學位論文。將檢索的文獻以NoteExpress格式導出,運用NoteExpress軟件進行去重。泛讀文獻標題與摘要刪除與研究主題無關的文獻。

1.5 數據規范與錄入 進一步閱讀文獻內容提取有效方劑的具體藥物組成,建立Excel數據庫。以2015版《中華人民共和國藥典》[4]為標準,將藥物按功效、性味進行分類并對其名稱進行規范化處理,如七葉一枝花、蚤休統一為重樓,清半夏、姜半夏統一為半夏,赤白芍拆分為赤芍、白芍等。

1.6 數據分析 運用Excel工具對高頻藥物進行功效、性味、歸經分類統計,可視化軟件VOSviewer對組成藥物進行關聯性聚類分析。

2 結 果

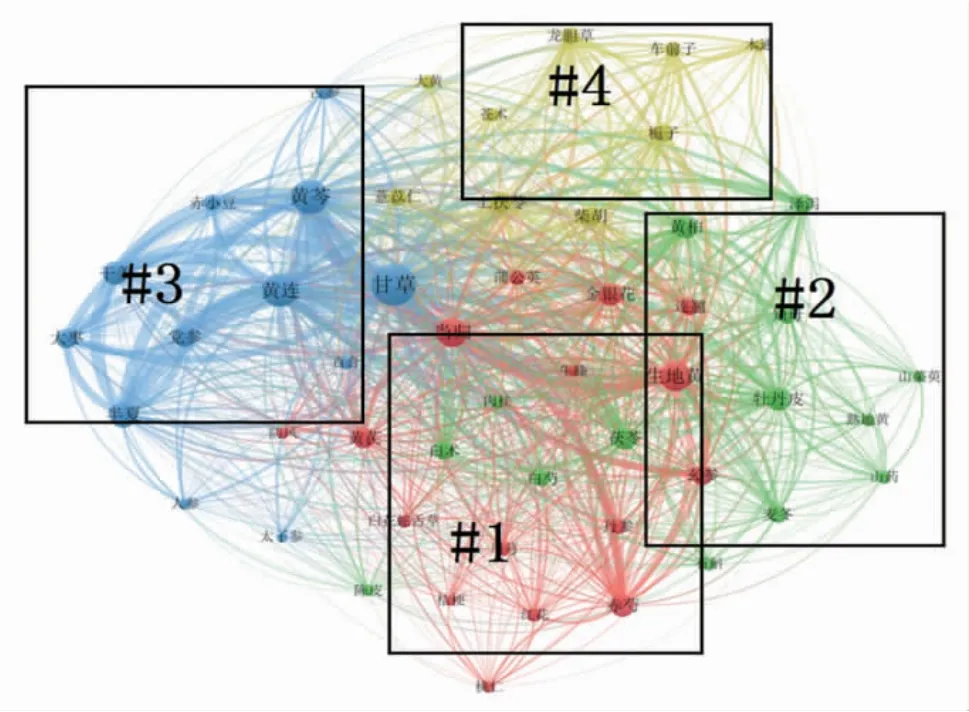

2.1 總體用藥情況 共納入文獻214篇,包括學位論文12篇,期刊論文202篇,得到有效方劑274首,涉及藥物275味,藥物總出現次數為3 244次。白塞病用藥共現圖如圖1所示,圖中節點及字號大小取決于藥物出現的頻次;不同顏色代表不同聚類;連線代表藥物間的關聯性,即兩個藥物在不同方劑中共同出現次數越多,則關聯強度越大,連線越粗。由此可以得出白塞病用藥主要藥對組合,具體見表1。

表1 白塞病用藥主要藥對組合

圖1 白塞病總體用藥情況

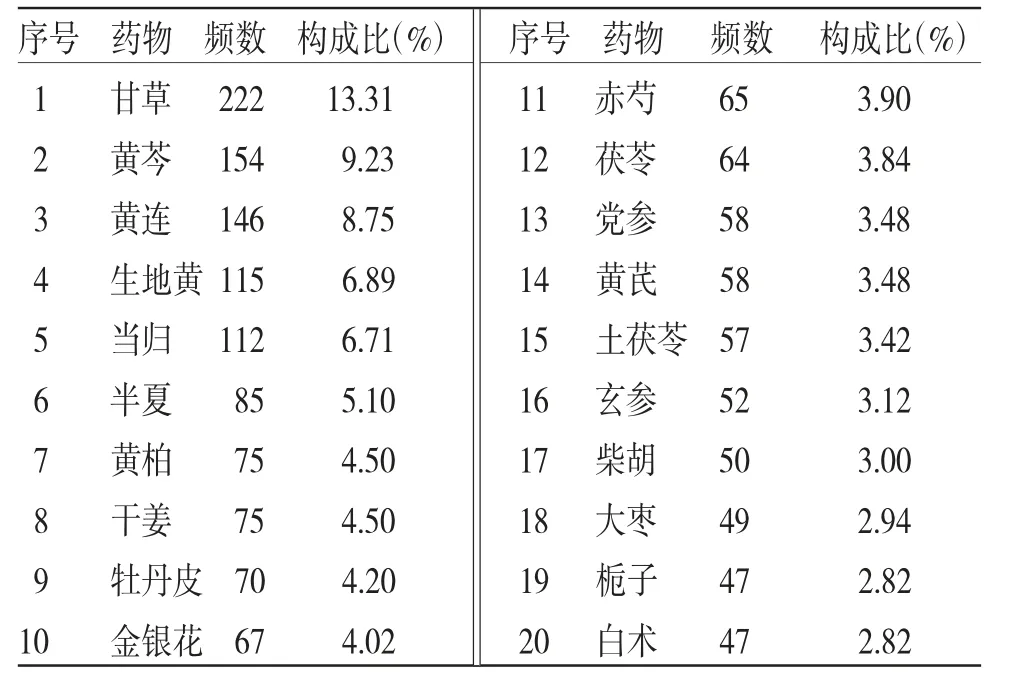

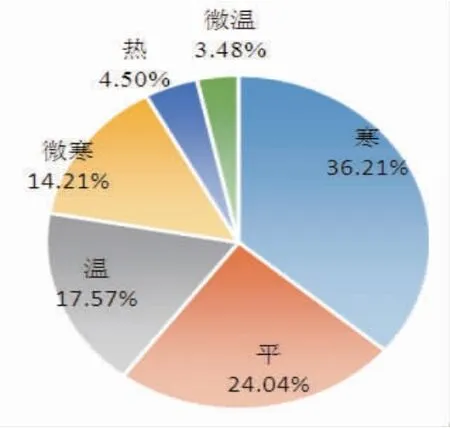

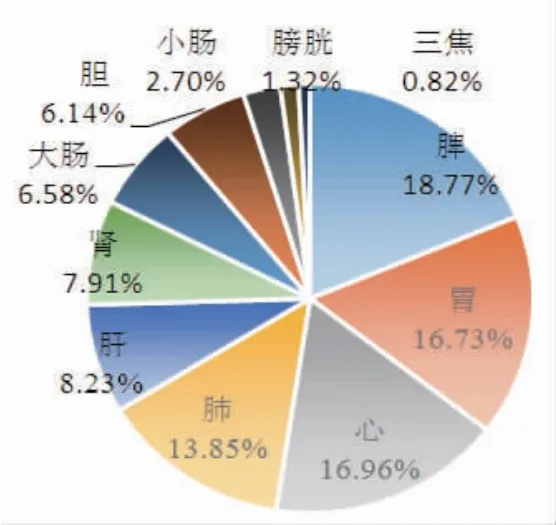

2.2 高頻藥物分析 表2列出了使用頻數排前20的藥物,共計出現1 668次,占總體藥物出現頻數的51.42%。包括10種不同功效的藥物,以清熱藥和補虛藥為主,各占50.84%(848/1 168)和32.73%(546/1 668),具體分類占比見表3;有寒、平、溫、微寒、熱微、溫6種藥性,依次出現次數為604次、401次、293次、273次、75次、58次,其中寒、平、溫藥共占77.82%(1 298/1 704);涉及甘、苦、辛、淡、咸5種藥味,由于一種藥物存在多種藥味,重復計算后共計2 287次,分別為901次、821次、392次、121次、52次,其中甘、苦、辛味藥占比達92.44%(2 114/2 287);涉及脾、胃、心、肺、肝、腎、大腸、膽、小腸、膀胱、三焦11種歸經,累計歸經5 702次,分別為1 070次、954次、967次、790次、469次、451次、375次、350次、154次、75次、47次,其中脾、胃、心經占比52.46%(2 991/5 702)。(見圖2~4)

表2 高頻藥物表(前20 味)

圖2 藥性分類占比

圖3 藥味分類占比

圖4 歸經分類占比

2.3 聚類分析 在圖1基礎上調整共現次數后得到4個聚類,如圖5所示。#1包括丹參、川芎、當歸、桃仁、桔梗、牛膝、玄參、生地黃、白花蛇舌草、紅花、蒲公英、赤芍、連翹、金銀花、防風、黃芪;#2包括山茱萸、山藥、澤瀉、熟地黃、牡丹皮、白術、白芍、知母、石斛、肉桂、茯苓、陳皮、麥冬、黃柏;#3包括人參、黨參、半夏、大棗、太子參、干姜、甘草、百合、苦參、赤小豆、黃芩、黃連;#4包括土茯苓、大黃、木通、柴胡、梔子、蒼術、薏苡仁、車前子、龍膽草。

圖5 聚類分析圖(頻次≥15)

3 討 論

3.1 中醫對白塞病的認識 中醫無白塞病病名,《金匱要略》中記載了一種名為“狐惑”的疾病,其主要癥狀有“蝕于喉”“蝕于陰”“目赤如鳩眼”等[5],這些描述與白塞病眼-口-外陰三聯癥狀相近,故現代學者普遍認為白塞病屬于中醫狐惑病范疇[6]。中醫對于狐惑病認識較早,《諸病源候論·卷之八》云:“夫狐惑二病者,是喉、陰之為病也,初得狀如傷寒,或因傷寒而變成斯病……蟲食于喉咽為惑,食于陰肛為狐……此皆由濕毒氣所致也[7]。”指出狐惑病的病因為“因傷寒而變”“蟲食”和“濕毒氣”;《醫宗金鑒·卷十九》曰:“七八日目四眥黑者,是熱瘀血腐[8]。”進一步提出狐惑病關竅潰爛的原因是濕毒郁而化熱,熱瘀互結,蒸腐氣血。治療上,《金匱要略》給出甘草瀉心湯、當歸赤小豆散等狐惑專方,《普濟方》承眾經典,總結出撩膈湯、黃連犀角湯、木通湯、半夏散、知母散等30個方劑[9],為中醫藥治療白塞病奠定了基礎。

3.2 研究結果分析

3.2.1 從頻次分析 本研究收集了274首方劑,涉及275味中藥。從用藥頻次分析,高頻藥物中清熱藥使用最多,包括清熱燥濕藥、清熱涼血藥、清熱解毒藥和清熱瀉火藥,這與白塞病“濕毒熱瘀”的基本病機相符合。濕毒久蘊,郁而化熱,濕與熱相互搏結,阻滯經絡,浸淫肌膚。濕性穢濁、黏滯,濕熱下注以致外陰潰爛,流于關節則關節疼痛、屈伸不利;熱邪又易耗傷陰液,虛火上擾以致口腔潰瘍、目赤[6]。故治療白塞病首要是清利濕熱,若證見陰液耗傷時,需注意使用生地黃、玄參等藥以清熱涼血,滋陰將火。另外,本病使用補虛藥的頻率也較大,包括甘草、黨參、大棗、白術等補氣藥,當歸等補血藥,這與狐惑病后期易損傷臟腑有關,正如《三因極一病證方論·狐惑證治》言:“狐惑病者……腸胃空虛,三蟲求食,食人五臟[10]。”且在治療過程中多使用清熱藥,苦寒傷中,脾失健運則濕更難化,故在廣泛運用清熱藥的同時,注意使用甘草、黨參、大棗、白術等顧護脾胃,配伍黃芪扶助正氣,當歸補血同時活血化瘀。值得注意的是,在治療白塞病的諸藥中甘草獨重,中醫認為甘草清熱解毒、補益脾氣,更兼緩急止痛,調和藥性,現代研究表明甘草具有抗炎、免疫調節、解毒抗癌等作用[11],大劑量使用時類似于激素沖擊療法,可快速起效、縮短病程[12],其主要成分甘草甜素、甘草總黃酮可保護口腔黏膜、胃黏膜[13-14],在一定程度上可緩解白塞病導致的黏膜損傷。

高頻藥物的性味以寒、平、溫,甘、苦、辛為主。苦、寒清熱燥濕,辛活血行氣,甘、溫緩急、扶正,平調和陰陽[15]。符合《素問·至真要大論篇》中“濕上甚而熱,治以苦溫,佐以甘辛……濕化于天,熱反勝之,治以苦寒”[16]的治則。歸經上涉及11條經,主要有脾、胃、心、肺、肝、腎等,體現了白塞病從臟腑論治的整理觀念。白塞病病因復雜,初期多為濕熱、血瘀之實證,后期多為虛實夾雜或本虛標實,且病程較長,病情易反復[9],因此在治療中過程中需辨證與辨病相結合,根據患者實際情況靈活用藥。

3.2.2 從聚類分析 聚類1以活血化瘀藥、清熱涼血藥和清熱解毒藥為主,大致與血府逐瘀湯、四妙勇安湯等組成相近,體現了中醫治療白塞病重用血分藥的特點。《黃帝內經》曰:“諸痛癢瘡,皆屬于心”。而心主血脈,熱入血分灼傷血絡,外則血熱肉腐、肌膚潰爛,內則陰血暗耗、血脈痹阻。恰如葉天士云:“入血就恐耗血動血,直須涼血散血”。故白塞病證見血分熱瘀互結時,一需清除熱邪,如使用連翹、金銀花、蒲公英等藥,二需化已成之瘀,如使用紅花、桃仁、丹參、赤芍等藥,三需滋津血之陰,如使用生地黃、玄參等藥[17]。現代醫學認為白塞病的基本病變為血管炎,特征性改變為血管內皮細胞活化、凝血異常,后期可引起靜脈血栓、動脈瘤等并發癥[18]。活血化瘀中藥具有免疫抑制與免疫增強雙重調節作用,可改善血管通透性,改善血流,減少血栓形成,抑制血管炎癥[19]。如房定亞[20]、周彩云[21-22]、邊天羽[23]在臨床上治療白塞病時,辨證運用四妙勇安湯或血府逐瘀湯收效甚好。結合中、西醫對本病的認識及名家經驗,筆者認為,在治療白塞病過程中應始終注重活血化瘀。

聚類2形成了與知柏地黃丸、腎氣丸等組成相近的藥物群,功效以滋補肝腎為主,體現了白塞病后期注重補益肝腎的特點。現代名老中醫路志正認為本病易損肝腎之陰,病久甚則陰損及陽而化寒[9],因此在治療白塞病后期應注重滋補肝腎真陰,陰損及陽時注意使用配伍肉桂、附子等辛熱之藥以陰陽雙補。

聚類3諸藥則將《金匱要略》中甘草瀉心湯、赤小豆當歸散等經方進行加減運用,體現出了從經方論治白塞病的用藥思路。臨床研究表明甘草瀉心湯、赤小豆當歸散治療白塞病療效較好,與白塞病方證相符,可能通過多種渠道干預白塞病的發病,值得在臨床發掘運用[12]。李發枝[24]、張鶴鳴[25]、錢先[26]等治療白塞病巧用經方皆取得較好療效。

聚類4以清肝利濕藥為主,主要為龍膽瀉肝湯的組成藥物,體現了白塞病從“肝”論治的特點。顏德馨曾提出白塞病從病位上應從“肝”論治,為眾醫家提供了新的思路[27]。肝開竅于目,肝經“循股陰,入毛中,過陰器……入頏嗓,連目系……環唇內”,濕熱毒邪循肝經泛濫則致外陰、眼睛、口腔潰爛。故白塞病初期以濕熱毒蘊為主時,可運用龍膽瀉肝湯加減,其苦寒直折,上清肝火,下利濕熱,若眼部癥狀明顯,菊花、決明子、青葙子之類亦可加入。莊曾淵[28]、田玉美[29]、韓世榮[30]等運用龍膽瀉肝湯治療白塞病初期濕熱壅盛證均取得較好療效。現代研究表明龍膽瀉肝湯具有抗炎、止痛、參與免疫調節與體液調節等作用,對于多性紅斑、濕疹等療效顯著[31-32]。

4 小 結

中醫藥治療白塞病效果確切,中醫認為本病多責之傷寒病后,濕熱蟲毒內蘊,導致氣血壅滯,浸淫肌膚孔竅,久之則損傷肝腎之陰,甚則陰損及陽。故初起宜清熱解毒兼顧活血,而隨著病情進展,陰血暗耗,當適當運用滋陰藥物,或先安未受邪之地,或滋養已傷之陰血。當病邪未經及時妥當的治療,而進一步傷及臟腑時則須填補肝腎之陰。綜上所述,可知白塞病的傳變比較符合吳鞠通的三焦辨證。初期以上焦心血為主,治宜清熱解毒、涼血化瘀,如四妙勇安湯;亦有傳變入半表半里少陽者,肝膽經循行癥狀較為明顯,治宜清利肝膽濕熱,如龍膽瀉肝湯;中期漸入中焦脾胃,治宜辛開苦降,如甘草瀉心湯;后期損傷下焦肝腎之陰,故滋補肝腎為治療核心,如六味地黃丸。筆者從文獻研究角度出發,對現代醫家治療白塞病的內服方藥進行數據挖掘。從用藥頻次上來看,清熱藥和補虛藥使用較多,藥物性味以寒、平、溫,甘、苦、辛為主,歸經以脾、胃、心為主;從聚類分析可以看出4個特點:(1)注重使用血分藥;(2)初期從“肝”論治,注重清肝利濕;(3)后期注重補益肝腎;(4)注重挖掘狐惑病經方運用于臨床。用藥規律基本與中醫對白塞病的病因病機的認識相符合。

在研究的過程中,筆者發現關于中醫藥治療白塞病的文獻多為名家醫案或個案報道,臨床研究類文獻較少,部分作者未列出中醫證型與方劑名稱,部分臨床研究樣本量小,實驗設計存在一些問題,缺乏療效判定標準;且關于中醫外用藥治療白塞病的文獻數量較少,故筆者僅統計了內服方藥,這使得本研究存在一定的不足。但整體來看,中醫藥治療白塞病的用藥存在一定規律,可以為臨床用藥提供辨證思路。在接下來的研究中,學者應著眼于臨床,規范實驗設計,讓傳統經方、名醫經驗更好服務于臨床。