古典重讀之七

——力度與時間的游戲(上)

文/ 汪月含

如何演奏沒有任何標記的音,已在上一篇文章中討論過,總體上講,它們需要依據不同的音樂性格,并根據年代變化,而采用不同的演奏法。除了這種大方向的傾向之外,一定會有更多隱藏在音符背后的、沒有被直接書寫出來的力度變化甚至時間變化,是需要依靠演奏者自身的經驗和審美去判斷的。這是本系列第七篇將要討論的內容。

巴洛克時期的記譜是簡潔的,少有演奏法提示,18世紀中期也依舊相對干凈。到了18世紀下半葉、進入19世紀時,譜面提示演奏的標記才越來越多。但這種記譜上的變化,特別容易造成一種錯覺:音樂演奏的處理變化隨著時間推移越來越多,尤其是這種變化的自由度會隨著時間的推移越來越大。進入浪漫主義時期之后,好像突然間,所有音樂人和音樂都變得“浪漫”起來了,而在此之前,音樂都是“謹慎”的、“一板一眼”的、“嚴肅”的,不可以“浪漫”的。這些顯然都是由記譜習慣所帶來的錯誤印象。在《古典重讀之四》(《鋼琴藝術》2021年3月刊)中曾提到過,記譜上的這種簡約特點,是由于當時諸多約定俗成的音樂處理方式不需要通過記譜贅述,演奏者們都已經知曉了。所以,如果看到樂譜上沒有寫表情術語和符號,就認為不需要彈奏出表情變化,顯然是不對的。

筆者的恩師伊麗莎白·懷特(E l i s a b e t h Wright)教授曾開玩笑打趣過:1600年新年的第一縷陽光升起,突然所有人就“巴洛克”了。這是不可能的。音樂風格的改變不是某個瞬間的變化,年代劃分并不是卡死的標準線。這種變化,是前后呼應地逐漸變化,是在歷史長河中有跡可循的。比如,浪漫主義時期常見的rubato,它根本不是浪漫主義風格的專屬,它在巴洛克時期就已經出現。1742年,德國巴洛克作曲家加利亞德(John Ernest Galliard)對rubato一詞的解釋為“當低音聲部嚴格按照拍子行進時,為了情感表達,另一個聲部可以單獨放緩或者提前,但這樣做了之后,要回到初始的準確的由左手主導的律動中”。縱覽整個巴洛克時期,即便不提他們非常看重的情感(Affect),不提法國的不均勻演奏(Notes Inégales),僅僅單從舞蹈風格、體裁因素來看,力度和時間上的各類變化處理已經非常多了。在古典主義時期的早期,文字就已經記載下來了不少在現在的人看來可能過于“浪漫”的處理方式。而這種“浪漫”,其實正是從巴洛克時期一脈相承到了浪漫主義時期的。

越來越詳細的記譜,反映的是作曲者對演奏者越來越嚴格的控制,或者是對自己作品最終呈現效果的要求越來越嚴謹,而不單純依靠演奏者的自身經驗和心血來潮。這種變化不代表音樂從“不傳達情感,沒有表情”到“少量傳達情感,有一點表情”,最后才到“傳達情感,有表情”。情感一直在人心,一直活在音樂里,只是形式不同。

附點節奏型

卡爾·菲利普·埃曼努埃爾·巴赫寫下了非常詳細的演奏建議,翻譯摘選如下:

1.附點節奏型中,附點音符后面的那個短音總是要比記譜時值演奏得更短一些。所以,在短音上標注出斷音記號是多余的。

2.當附點標在較長時值的音符后面時,或者標在慢速樂曲中的短時值音符的后面時,或者當附點音符單獨出現時,附點的時值需要留滿。

3.在速度極快的樂段中,當長串連續的附點節奏型出現時,附點(所占時值)需要當成休止符演奏,所以這正好和記譜所要求的相反。更精準的記譜可以消除這種偏差。但即便缺少更精準的記譜,作品的內容也會暗示出這種細節要求。

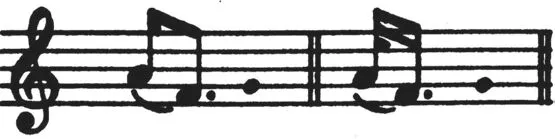

4.如果附點音符后面接了一組特別短的音,那么附點音符本身的時值要全部留滿(見例1)。

例1 卡爾·菲利普

5.倒附點節奏型中的短音,也就是在附點音符前面的音,需要比書寫時值彈得更快。譜例中的所有短音,哪怕是十六分音符,也依舊如此,除非這段音樂整體速度很慢(見例2)。

例2 卡爾·菲利普

6.“短音彈得更短”這事也不是絕對的。比如說,加了顫音或回旋音這種裝飾音的短音,就比沒有加裝飾的短音要長一些。如果樂段整體是慢速的,又或者在悲傷或感性情緒的樂段中,短音也不會變得更短。

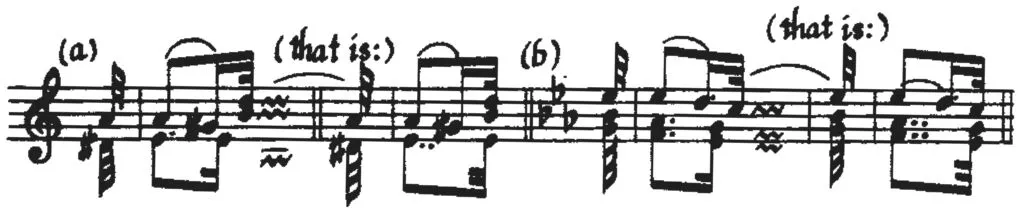

7.如果倒附點節奏型加上了連線,在中速和慢速時,第一個短音不能彈得太快。而且,第一個音需要加上優雅的、較為克制的重音,不能是那種尖利的、短促的重音(見例3)。

例3 卡爾·菲利普

卡爾·菲利普的演奏提示非常詳細,其中關于倒附點節奏型和加了連線的倒附點節奏型,值得我們特別注意。倒附點節奏中的短音(除非加了裝飾音,或者音樂速度極慢之外)需要彈得比記譜時值更短,也就意味著帶附點的音符實際演奏時長比記譜時值更長。但加了連線之后,演奏方式則因為連線所代表的含義而產生變化:短音由于在前,因此變成了重音。

卡爾·菲利普除了提到放在后方的短音需要變短之外,并未在第一條中明確表示附點音符是否需要演奏得更長一些(如倒附點節奏型中那樣)。但筆者推測卡爾·菲利普有這個意思。原因是,他特意寫出了一個反例,表示如果有別的聲部同行,那么,為了配合整體節奏,所有音符需要按時值演奏(見例4)。

例4 卡爾·菲利普

筆者敢提出這個推測,還因為我們可以在丹尼爾·戈特洛布· 蒂爾克的書中找到對應文字:大多數情況下,附點音符總是要比記譜所示時值停留得稍久一點點,除非還有第二個聲部要求時值必須準確(見例5)。

例5 蒂爾克

同時,兩個聲部也有特殊情況。例6中的兩組附點需要對齊。

適度延長附點節奏型中的長音這種習慣,甚至不拘泥于“附點”本身了,因為蒂爾克還提出了如下例子:當附點以休止符形式出現時,依舊要延長“長音”部分的時值(見例7)。

例6 蒂爾克,a 為記譜,b 為實際演奏

例7 蒂爾克,a 為記譜,b 為實際演奏

此外,蒂爾克贊同卡爾·菲利普的連線加倒附點節奏的演奏方法。連線下的倒附點彈法,在19世紀初的時候,基本還是他倆的演奏方法,這點可以從約翰·弗里德里希·舒伯特(Johann Friedrich Schubert)的文獻中看到。但是到了19世紀20年代時,有學者提出重音還是應該放在附點音上。

節拍重音

古典主義時期音樂風格中極為重要的一個組成部分便是節拍重音規則:二拍子為“強—弱”,三拍子為“強—弱—弱”。每一拍內部的時值細分也適用此規則。 18世紀70年代,舒爾茨(J.A.P.Schulz)有詳細圖解(見例8)。

例8 舒爾茨,橫線代表強調,弧線代表弱

但是,節拍重音規則也不是千篇一律的,比如三拍子。一部分作者認為在特定的情況下,第三拍應該比第二拍更強。如上方舒爾茨(e)譜例中的節拍。德國、法國、英國皆有作者支持這個觀點。三拍子強調第一拍和第三拍的習慣也許可以追溯到巴洛克時期的舞蹈音樂。

在實際演奏中,節拍重音會受到諸多因素的影響:比如速度,如果樂曲速度極快,那么節拍重音的細分實際上很難完成;比如和聲,和聲的緊張度差異可能會導致重音位置的改變。實際演奏中,還是要具體問題具體考慮,依靠演奏者的自身經驗去分析,不可以完全照搬上方的規則。

我們知道什么是節拍重音,但還有一個更重要的問題:如何演奏節拍重音,這個“重”字代表什么意思?

這個“重”,我們應當理解為“重要”,而不單純是“力度重”。還有“強拍”的“強”,我們應當理解為“強調”,而不單純是“音量強”。也就是說,除了音量大小之別,還有時間差。

1752年,約翰·約阿希姆·匡茨在《長笛演奏法》(On Playing the Flute)第十一章中的論述非常有意思,現將原文選段翻譯如下:

在此,我必須詳細說明每個音具體要保留多長。你必須知道如何通過演奏區分出“主要音(the principal notes)”,或通常所說的“重音(accented)”,或者意大利說法里的“好音(good notes)”,與那些“經過音(pass)”,或者外國人說的“壞音(bad notes)”。只要條件允許,主要音總是必須要比經過音強調得多一些。這條規則也就意味著,在每一首中速甚至是柔板的作品中,那些快速的音符,即便它們看起來好像擁有同樣時值,它們也必須演奏成些許不均勻的樣子,也就是音型中的重音(第一、第三、第五、第七個音)需要比不重要的經過音(第二、第四、第六、第八個音)彈得稍微長一點點,不過這種延長不能到達附點節奏型的那種程度。上面所說的快速音符的時間單位,我指的是?節拍中的四分音符,節拍中的八分音符,節拍中的十六分音符,節拍中的八分音符,節拍和節拍中的十六分音符或者三十二分音符,當然如果有更短的音符時值出現時,他們也必須按照上面的習慣來彈奏。

例9 匡茨,“如果演奏成均勻的時長,不如下面方式悅耳:將每四個音中的第一、第三個音演奏得比第二、第四個音更長更響。”

匡茨對于節拍重音的這種處理方式,即把原本均勻的演奏成不均勻的,在今天看來好像不可思議(見例9)。但是仔細想想,是不是和法國風格音樂中的不均勻演奏(Notes Inégales)有著異曲同工之妙?18世紀中期,匡茨的這種處理方式在當時的德國和意大利皆有贊同者。不過,到了70年代左右,就很少有人這么做了,在其他德語文獻中也未曾提及。也許我們可以把匡茨的這段文字看作是巴洛克風格音樂,或者是巴洛克向古典主義過渡期的某種演奏方式。

當然了,匡茨本人也指出了幾種例外情況:

1.當速度快到時間不允許做出不均勻演奏時,那么延長和加重的音則只放到每四個音的第一個音上。

2.聲樂作品中的快速片段。

3.如果音符全部標記了斷音記號。

4.音高連續重復的情況。

5.當連線下方的音超過兩個音符時,也就是連線下方有四個、六個、八個音符時。

6.吉格中的八分音符。

上述這些例子中的音符都需要均勻演奏,每個音相等。

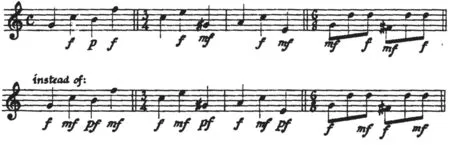

1789年,蒂爾克與舒爾茨的觀點很像,他提出,每小節除了第一拍要強調之外,還有次等級需要強調的音(見例10)。同時,蒂爾克認為這種強調既可以通過不同程度的重音來實現,也可以通過延長時值來實現。

例10 蒂爾克,這里的“pf”是“poco forte”

值得我們注意的是,蒂爾克特別說明了,如果作曲家不希望按照這種節拍重音規則來演奏,那就必須明確標示出來,比如例11,第一行是作曲家需要明確標示的特殊處理,第二行是正常的節拍重音規則彈法。

例11 蒂爾克

由此可見,節拍重音規則在當時有多么重要。但卻沒有被記錄在樂譜中。也就是說,當我們看見“空白”的音符時,需要自行添加上,或是重音或是延長。

最后的問題,重音到底多重、延長到底多長?

蒂爾克對延長的建議是:不能超過原本時值的一半,通常情況下,是那種難以被人察覺的。這種“難以察覺的重音”可以歸納到“緩急重音(Agogic Accent)”概念中。對于音量本身,作者們的用詞也都類似于“自然地,不易察覺的”。

說到底,規則如此,但實際的演奏還是會受到諸多因素影響。節拍重音不是演奏者必須絕對執行的法規,需要視情況而定,同時,它也必須要和其他類型的強調所結合。那么,還有哪些地方需要我們強調,卻又沒有直接書寫在樂譜上呢?(待續)