紫色土和黃壤含水率的室內光譜反演

韓 陳, 唐 強, 韋 杰,3

(1.重慶師范大學 地理與旅游學院, 重慶 401331; 2.西南大學 地理科學學院, 重慶 400715; 3.三峽庫區地表過程與環境遙感重慶市重點實驗室, 重慶 401331; 4.重慶金佛山喀斯特生態系統國家野外科學觀測研究站, 重慶 400715)

土壤水分是植物生長的關鍵限制因素[1-2],開展土壤水分監測,掌握土壤水分動態變化,對農業生產和生態建設等具有重要意義。近年來,隨著光譜分析技術的發展,高光譜已被廣泛應用于有機質、含水率、養分等土壤參數的估測[3-5],相較于傳統測量土壤含水率的方法,高光譜技術能實時、快速和大面積的對目標區域進行監測,探測土壤水分微小差異的變化,為動態監測區域尺度土壤含水率提供了新的方法[6]。研究表明,土壤反射率隨著土壤含水率的增大而逐漸降低,當含水率增大到田間持水量后,土壤反射率會隨著含水率的增大而增大[7-8];在1 400,1 900,2 200 nm附近存在明顯的水分吸收帶[9-10]。已有研究利用高光譜成像技術對黑土[6]、草甸土[11]、黃綿土[12]、堿土[13]等土壤水分進行監測,并構建土壤含水量定量估測模型,但關于提取土壤光譜信息和反演土壤含水率的結論不盡相同。土壤光譜是土壤有機質、機械組成、礦物組成等理化性質的綜合反映[8],土壤類型不同,光譜特征存在差異,土壤光譜對土壤含水率變化的響應方式不同。因此,有必要針對不同類型土壤光譜信息進行具體分析,定量分析含水率對土壤反射率的影響,為土壤含水率的光譜估測奠定基礎。

紫色土和黃壤是西南地區主要的耕地資源,占西南地區耕地面積的45%以上[14]。紫色土是熱帶、亞熱帶地區三疊系、侏羅系、白堊系、第二系紫色砂頁巖風化發育形成的一種巖性土,具有風化成土快、生產性能高、結構穩定性差、抗蝕性弱等特點[15-17]。黃壤是發育于亞熱帶濕潤山地或高原常綠闊葉林下的富含水合氧化鐵的黃色土壤,是一種地帶性土壤[14]。西南地區以山地丘陵地貌為主,侵蝕性降雨集中、人地矛盾突出、農地耕作強度大,水土流失問題十分突出。建立一種快速、精準、有效的紫色土和黃壤水分估測方法對農田水分高效管理和水土保持措施的合理配置具有重要意義。本文以紫色土和黃壤為研究對象,利用室內高光譜測量技術,通過數學變換和相關系數法尋找紫色土與黃壤光譜對于土壤水分的敏感波段,采用多元逐步回歸(SMLR)和BP神經網絡(BPNN)建立土壤含水率反演模型,為西南地區大面積土壤水分管理和生態恢復等工作提供依據。

1 材料與方法

1.1 土壤采集及土壤含水率的配置

試驗土樣于2018年3月上旬采自重慶市沙坪壩區黃壤坡耕地和北碚區紫色土坡耕地。野外采樣按S形布設5個土壤取樣點,將表層雜物清除后采集0—10 cm深度的新鮮土壤5 kg。將采集的土樣剔除植物根系、石塊等殘渣,混合均勻后進行風干、研磨,過2 mm篩后分成兩部分,用于紫色土、黃壤的理化性質測定(表1)和室內土壤光譜測量。

表1 供試土壤基本理化性質

為模擬野外環境下的土壤水分,結合紫色土和黃壤風干土含水率和田間持水量,本試驗土壤含水率控制在8%~29%。配置具有一定梯度的土壤含水率樣本,設8個土壤含水率水平(8%,11%,14%,17%,20%,23%,26%,29%),避免偶然性每個含水率水平做3個重復,共48組土樣進行試驗,另設獨立的6個紫色土和6個黃壤樣本對所建模型進行檢驗。根據設計所需含水率計算出不同含水率水平土樣的去離子水需水量,均勻噴灑于土樣上,用保鮮膜密封后置于常溫環境下24 h。

1.2 土壤高光譜測定方法

利用美國Analytical Spectral Devices公司ASD FieldSpec4型地物光譜儀進行土樣光譜信息采集,其波譜范圍為350~2 500 nm,其中350~1 000 nm光譜分辨率為3 nm(采樣間隔為1.4 nm),1 000~2 500 nm光譜分辨率為10 nm(采樣間隔為2 nm)。光譜測量和信息采集在暗室內進行,將處理后的土壤樣本置于深2 cm,直徑6.5 cm的容器中,土壤表面用直尺刮平。光源采用與光譜儀配套的50 W鹵素燈,光源到土壤表面距離為30 cm,光源的入射角度為45°。采用25°視場角的光纖探頭,探頭垂直置于土壤樣本表面上方15 cm。用白板對光譜儀進行優化、標定后進行土壤光譜采集[6,10]。每個土樣在視場范圍內重復測定10次,取算術平均值作為該含水率土樣的室內光譜反射率。

1.3 數據預處理與變換分析

采用Savitzky-Golay平滑算法(簡稱SG算法)對高光譜曲線進行平滑去噪處理[10]。對平滑后的光譜反射率進行對數(lgR)、一階微分(R′)、對數一階微分〔(lgR)′〕三種變換,通過Pearson相關分析法計算其與土壤含水率之間的相關系數,從中篩選出土壤含水率的特征波段。在SPSS22.0中進行數據的變換處理、相關性分析等具體過程。

1.4 建模與驗證

在SPSS22.0軟件上進行多元逐步回歸建模(stepwise multiple linear regression,SMLR)。分別采用紫色土和黃壤R,lgR,R′,lgR′與土壤含水率建立多元逐步回歸方程,篩選出最優的光譜變換指標。

在MATLAB R2018a中實現BP神經網絡建模(back propagation neural network,BPNN),分別采用原始光譜反射率(R-BPNN)和多元逐步回歸篩選的最優特征波段(SMLR-BPNN)建立兩種土壤的BP神經網絡預測模型。根據前人研究經驗[18],按照2∶1的比例設定訓練集和測試集數據,建立預測模型。在網絡學習過程中,對樣本進行歸一化處理,精度要求為10-5,訓練次數最高為1 000,輸入層和隱含層之間的傳遞函數為雙曲正切函數;隱含層與輸出層之間的傳遞函數為Purelin;隱含層函數選擇Logsig,隱含層節點個數根據(1)式確定:

(1)

式中:Y為隱含層的節點數;A為輸入層的節點數;B為輸出層的節點數;C為1—10的常數。

選用決定系數(R2)、均方根誤差(RMSE)和相對分析誤差(RPD)對兩類建模方法的擬合優度和建模精度進行評價[10]。RPD是樣本實測值的標準差和均方根誤差的比值,一般認為RPD≥2時,模型具有很好的定量預測能力;當1.4≤RPD<2時,表明模型具有粗略估算樣品含量的能力;當RPD<1.4時,表明模型無法對樣品含量進行預測。R2,RMSE,RPD計算公式如下:

(2)

(3)

(4)

2 結果與分析

2.1 不同含水率下土壤光譜特征分析

紫色土和黃壤的土壤光譜反射率在可見光—近紅外波段曲線形態基本相似,均隨土壤含水率的增加呈下降趨勢(圖1)。紫色土土壤含水率從8%增加到20%,土壤光譜反射率的下降幅度較大;當土壤含水率從20%增加到29%,土壤光譜反射率的下降幅度較小。黃壤土壤含水率從14%增加到23%,土壤光譜反射率的下降幅度最大;其次是含水率從23%增加到29%,下降幅度最緩慢的是含水率從8%增加到14%。相比而言,紫色土反射光譜對低含水率變化敏感;而黃壤反射光譜對中等含水率更敏感,可能是土壤礦物含量及其對水分的差異性吸收導致的[19]。

由圖1可以看出,紫色土和黃壤在近紅外波段范圍內光譜反射率變化顯著大于可見光波段范圍,說明土壤含水率對反射率的影響主要集中在近紅外波段。在350~2 500 nm波段范圍內,兩種土壤反射光譜曲線在1 400,1 900,2 200 nm波段附近均存在較明顯的吸收谷,在350~760 nm波長范圍內,不同含水率下光譜反射率差異較小;在760~2 500 nm間,紫色土光譜曲線表現平緩,黃壤光譜曲線表現較陡;在同一含水率下,土壤光譜反射率黃壤大于紫色土。這可能是由于兩種土壤本身性質差異造成的,黃壤較紫色土土壤顏色淺,吸收率更低,因而反射率更高,同時礦物含量、有機質含量、土壤質地、表面粗糙度等也是造成兩種土壤光譜吸收反射特征差異的原因[20]。

圖1 土壤含水率和光譜反射率的變化關系

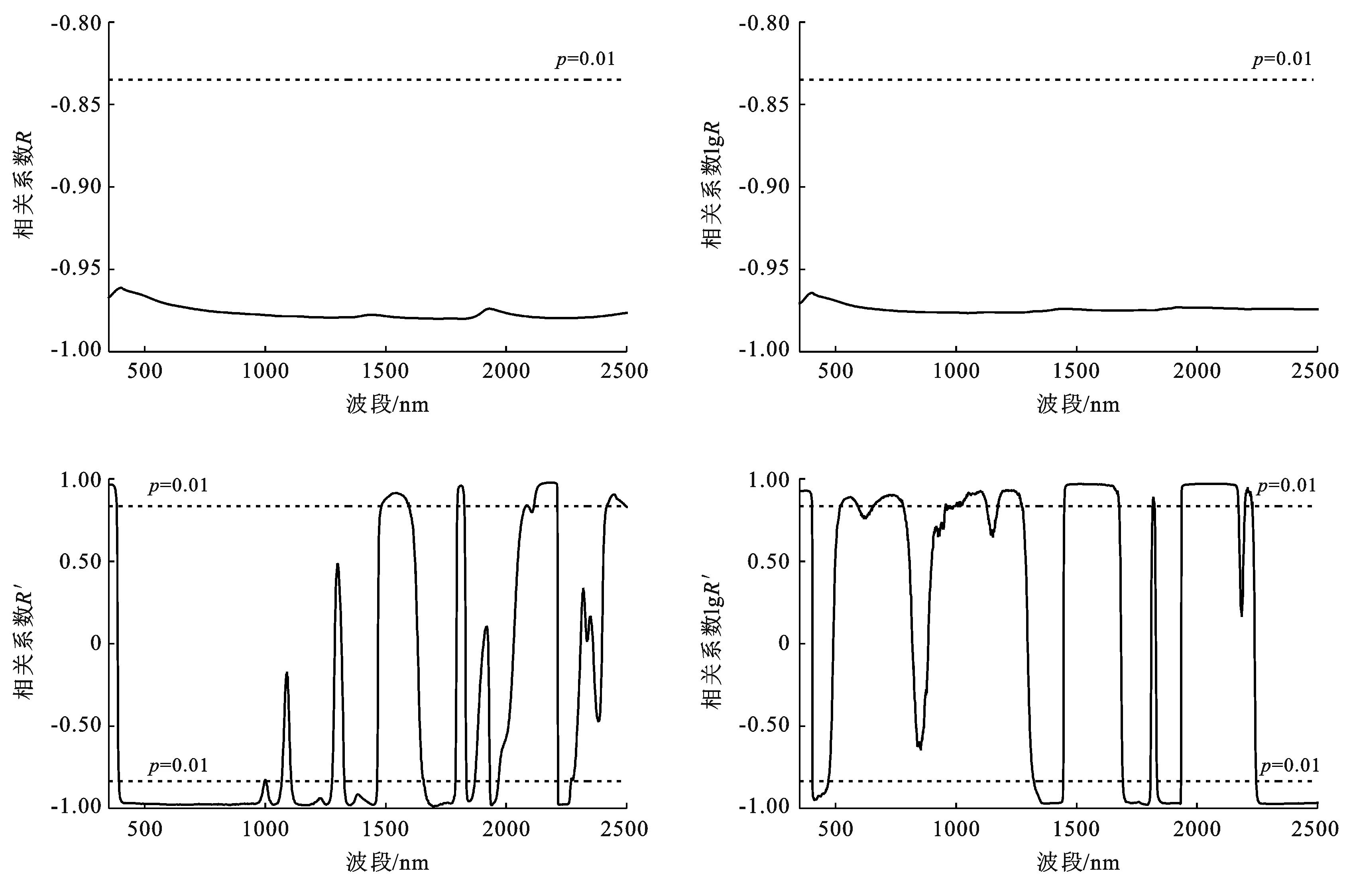

2.2 相關分析及特征波段提取

將平滑后的紫色土、黃壤的光譜數據進行lgR,R′和lgR′處理,再與土壤含水率進行相關性分析,兩種土壤含水率與光譜反射率不同變換形式的相關性曲線如圖所示(圖2—3)。兩種土壤的R和lgR與土壤含水率之間均呈負相關;在整個波段范圍內,相關系數絕對值>0.9,相關性顯著,紫色土R和lgR最高值分別在1 906 nm和1 908 nm處,相關系數為-0.96和-0.97;黃壤R和lgR最高值分別在1 818 nm和1 047 nm處,相關系數為-0.98。

圖2 紫色土含水率與其光譜特征的相關分析

紫色土和黃壤土壤反射率經R′和lgR′變換后與土壤含水率的相關系數不再呈單一的負相關,曲線變化劇烈,相關系數隨波長變化較大,且存在相關系數高、穩定的波段,兩種土壤經R′和lgR′變換后與土壤含水率相關系數最大值均達到-0.99。雖然光譜反射率經變換后,顯著相關波段減少,但它能夠有效地突出土壤水分的光譜吸收和反射特征,提高了光譜對土壤含水率的敏感性。因此,在利用光譜數據提取土壤水分含量信息時進行數據變換是十分必要的。

根據紫色土和黃壤土壤含水率與R,lgR,R′和lgR′的相關性分析結果,分別選取10個特征波段進行多元逐步回歸建模。為避免相鄰波段的多重自相關性,R和lgR特征波段選取原則為:波段與土壤含水率相關性較高,且被選擇的波段間具有一定的距離;R′和lgR′分別選擇顯著相關區域中相關系數絕對值最大的波段作為特征波段。

圖3 黃壤含水率與其光譜特征的相關分析

2.3 土壤含水率高光譜預測模型

2.3.1 多元逐步回歸模型 將基于不同變換形式的光譜指標挑選的特征波段與土壤含水率進行多元逐步回歸分析,并利用驗證集樣本對建立的模型進行精度評價。由表2可以看出,紫色土和黃壤的光譜反射率4種形式建模精度較高,都達到0.90以上,且經3種變換后,模型精度有所提高;根據RMSE值越小,R2,RPD值越大的原則,兩種土壤以一階微分變換后建立的土壤含水率估測模型建模精度最高。從兩種土壤對比來看,除原始反射率外,對數、一階微分、對數一階微分建模效果均是紫色土優于黃壤;經篩選后紫色土和黃壤最敏感的波段分別為一階微分變換后1 736 nm和1 714 nm波段。

2.3.3 兩種土壤含水率反演模型比較 依據上述分析,BPNN模型的預測精度高于SMLR預測模型,因此說明對于紫色土和黃壤的土壤含水率定量預測非線性模型優于線性模型。SMLR模型只能粗略估算土壤含水率,而BPNN模型具備了定量預測紫色土和黃壤土壤含水率的能力;在BPNN模型中,以SMLR-BPNN模型的預測能力最好,說明經SMLR篩選后,減少了數據冗余,光譜與土壤含水率的關系顯著提高,預測模型的精度得到提升。從兩種土壤對比來看,SMLR和BPNN模型整體建模效果紫色土優于黃壤,說明土壤含水率的兩類模型對紫色土的適用性高于黃壤。

表2 紫色土與黃壤多元逐步回歸分析

表3 最優子網模型回歸分析結果

3 討 論

(1) 不同含水率和土壤類型光譜特征。在不同土壤含水率下,光譜反射率大小存在差異,但曲線形狀具有相似性。本研究紫色土與黃壤土壤含水率的范圍為8%~29%,小于兩種土壤的田間持水量,隨著土壤含水率的增加光譜反射率逐漸降低,這與姚艷敏等[6]、Gou等[10]的研究結果一致。而當土壤含水率超過田間持水量時,土壤表層出現水層,光線射入時會形成鏡面,增大反射率[21]。在同一含水率下黃壤的土壤光譜反射率整體高于紫色土且在1 450~2 200 nm波段黃壤的變化幅度更加明顯。主要原因可能與紫色土和黃壤的礦物類型和含量差異有關,已有研究表明在可見光區的吸收主要與含鐵礦物(如赤鐵礦、針鐵礦)有關[22];近紅外波段主要受到CH,CO,NH等基團的影響;1 400 nm附近的吸收谷主要是土壤表面吸附水、黏土礦物晶格結構水等吸收引起,1 900 nm附近蒙脫石類礦物有較強的吸收帶,2 200 nm附近主要存在黏土礦物(高嶺石)的吸收帶[20]。

(2) 土壤含水率的光譜特征波段。土壤光譜信息是土壤所有性質的綜合表達,不同土壤類型的光譜特征和特征波段往往存在差異。研究者們采用各種數據分析方法對不同土壤類型進行特征波段提取結果見表4。由表4可知,張俊華等[13]和彭杰等[11]分別對堿土和草甸土的研究結果較為一致,認為土壤水分的特征波段主要在可見光波段。姚艷敏等[6]、何挺等[12]和Peng等[21]則認為近紅外波段更適合光譜的特征波段提取。本研究紫色土與黃壤最優特征波段分別為1 736 nm和1 714 nm,屬于近紅外波段,與姚艷敏等[6]的研究結果更為接近,但在不同土壤類型下,各研究者所提取的具體波段均有所不同。除土壤本身性質影響外,數據處理方法對特征波段的提取也有較大影響,例如微分變換通過計算不同階數的微分,將光譜數據中的一些隱匿信息揭示出來,快速確定波長范圍內的拐點及最大、最小反射率位置,同時可以消除噪音及其他背景對光譜的影響,提高光譜的靈敏性;而包絡線消除法能夠有效地突出某波段處光譜曲線的吸收和反射特征,將其歸一化到統一的光譜背景上與其他光譜進行波段特征比較,從而確定敏感波段[23]。Gou等[10]對同一土壤光譜反射率采用微分變換和去包絡線處理提取得出了不同的特征波段。本研究原始光譜反射率經lgR,R′和lgR′處理后,與土壤含水率的最高相關系數波段均發生變化;在數值上,兩種微分變換的相關系數最大值較R,lgR有所增加,但R與lgR差異不大,表明微分變換比對數變換更適合作為紫色土和黃壤特征波段提取的變換方式。因此,對不同類型土壤進行具體研究,分析各土壤類型下的最優數據變換方式和特征波段提取方法,尋找出共同規律,為區域尺度乃至全球尺度的土壤水分信息的快速獲取奠定理論基礎。

表4 不同土壤類型下土壤含水率的特征波段

本文采用室內光譜測量分析技術,消除了野外大氣狀況、植被覆蓋等因素的影響;通過控制變量,減小了土壤性質如有機質、質地、成土母質等對土壤反射光譜的影響,檢驗結果表明模型精度較高。但大氣狀況和土壤理化性質等因素有可能影響野外估測精度,因此需要結合室內光譜反演和室外遙感應用,以提高模型的可靠性和實用性。此外,本文中估測模型的構建基于西南地區兩種典型土壤類型,今后仍需對不同地區不同土壤類型光譜數據進行測試和完善,以增強土壤含水率估測模型的穩定性和普適性。

4 結 論

(1) 當土壤水分小于田間持水量時,紫色土和黃壤的光譜反射率都隨含水率的增加呈降低趨勢,均在1 400,1 900,2 200 nm附近存在明顯的水分吸收谷。相同含水率下,黃壤的光譜反射率大于紫色土。

(2) 數據變換能有效提高光譜對土壤含水率的敏感性,R′,lgR′比R,lgR更能明顯、穩定地提取特征波段。

(3) 根據光譜反射率及其變換形式建立的兩種土壤含水率的線性和非線性預測模型,BPNN模型預測效果優于SMLR模型,其中以經SMLR篩選特征波段后建立的BPNN預測能力最好。