胡適對殖民地朝鮮的認識與人文交流

金 哲

胡適(1891-1962)作為中國新文化運動的倡導者,不僅在中國享負盛名,而且在殖民地朝鮮也備受關注和推崇。20世紀10年代末至20年代初,朝鮮正處于現代轉型時期,當時一些朝鮮知識分子將目光對準中國的新文化運動,并以積極的態度學習和借鑒新文化運動,而這一時期在朝鮮最受歡迎與追捧的中國文人當屬胡適。五四運動之后,胡適在朝鮮的名氣與日俱增,20世紀10年代到30年代朝鮮掀起了追捧胡適的熱潮。在此期間,胡適有關文學、文化和哲學思想的文章被不斷譯介到朝鮮,(1)據研究,從1920年11月到1937年1月,在朝鮮各報紙雜志上登載的胡適文章譯作及其相關的評論或介紹性文章達22篇(金瑞恩:《胡適在韓國九十年》,《現代中文學刊》2011年第6輯,第115-117頁)。如果將時間下限設置為1950年的話數量會更多,在20世紀20至40年代,被譯介到朝鮮的胡適學術論文、詩歌以及相關的評論和介紹性文章近30篇。并在朝鮮知識分子心目中留下了較為深刻的印象。

胡適與朝鮮人的結緣始于1910年胡適在美國留學時期。這一時期,他通過與旅美朝鮮留學生的直接交流,對朝鮮和朝鮮人有了一定的認識。1917年留學回國后,他一直關注殖民地朝鮮的局勢。1920年11月,朝鮮媒體第一次刊登了有關胡適的介紹,從此胡適便與朝鮮媒體人結下了不同一般的情緣,并伴隨了他的一生。實際上,當時已經有不少朝鮮知識分子與胡適有過交流或書信往來,并與他建立了友好關系。胡適當年十分關注殖民地朝鮮的新文化發展,他積極支持、聲援朝鮮現代媒體和媒體人,并期望其能引領朝鮮文化新思想。在對殖民地朝鮮的認識上,胡適將朝鮮看作一個獨立的個體,一個能夠與中國相互認知、相互認同、與“自我”對等的文化交流主體,并真誠地希望朝鮮早日實現國家獨立和民族解放。在中朝兩國都遭受日本帝國主義野蠻侵略的情況下,作為中國現代知識分子的代表,胡適力爭在對朝鮮的認識上擺脫傳統對朝認知觀,樹立新型的現代國家關系,這種認識顯然具有重要的歷史文化意義。

目前,國內外學界的相關研究主要集中在探討朝鮮對胡適文學文化思想的接受及影響關系,而有關胡適對殖民地朝鮮的認識卻少有論及。此外,仍有部分相關的重要原始資料尚未得到充分的挖掘和運用。

本文采取文化交流的視角,對新的文獻史料進行發掘和考證,重點剖析胡適對殖民地朝鮮的認識,力爭全面、客觀地展現胡適與殖民地朝鮮人的交流風貌及其對朝鮮的認知理路。

一、對朝鮮文化學術的關注與認同

近現代中國知識分子對朝鮮的認識多是在政治、外交的視域中形成的,而從學術、文化的角度進行分析的并不多。(2)王元周:《認識他者與反觀自我:近代中國人的韓國認識》,《近代史研究》2007年第2期,第61頁。胡適作為中國新文化運動發起者之一,不僅在政治、外交上關注朝鮮,還通過文化和學術層面去理解朝鮮,甚至與朝鮮人進行直接交流往來。他曾于1914年在美國康奈爾大學讀書,其間結交了人生中第一個朝鮮友人金鉉九(1889-1967)。(3)金鉉九,著名獨立運動家、歷史學家。曾經在哥倫比亞大學學習,其間成為韓人學生會發行的雜志《青年韓國(Young Korea)》的撰稿人,同時兼任國民會機關報《新韓民報》的總編,學生總會發起者、《全美學生月報》編輯、大朝鮮獨立團團員等。金善雅:《金鉉九的在美言論活動及獨立運動》,《韓國近現代史研究》[韓]2016年第76輯,第154-161頁。回國之后,胡適在北京大學任教時期結識了《開辟》雜志的主編梁白華(1889-1944),東亞日報社駐北京記者金東成(1890-1969),(4)金東成,著名政治家、言論家、漫畫家,雅號千里駒。曾于1908年至1909年間在中國江蘇東吳大學學習英語。1915年赴美留學,于俄亥俄州立大學新聞專業學習。1920年畢業回國后加入東亞日報社。1948年開始擔任新聞處首任宣傳處長,投身于政界。曾擔任過國會議員、民議院議長,民主共和黨中央常務委員等。中國文學研究者、留學生丁來東(1903-1985)(5)丁來東,中國文學研究者、散文作家,號北海。曾于1924年8月至1932年5月在中國北京學習生活。作品有散文集《北京時代》(首爾:平文社,1949年)。[韓]丁來東:《作者年譜(自敘)》,《丁來東全集》(1),首爾:金剛出版社,1971年,第424-426頁。和禪學研究者金九經(1899-1950)(6)金九經,字明常,號擔雪行者、退如、待曙堂,主要從事佛教研究。1928年末,在中國朋友魏建功的幫助下,攜家屬到北京。1929年5月結識了魯迅。大約于1929年12月至1932年5月期間,在北京大學任教。據《魯迅日記》記載,魯迅先生曾見過金九經3次,然而實際是4次。等。胡適對朝鮮及朝鮮人的認識,與同這些人物的交流有著密切關系。

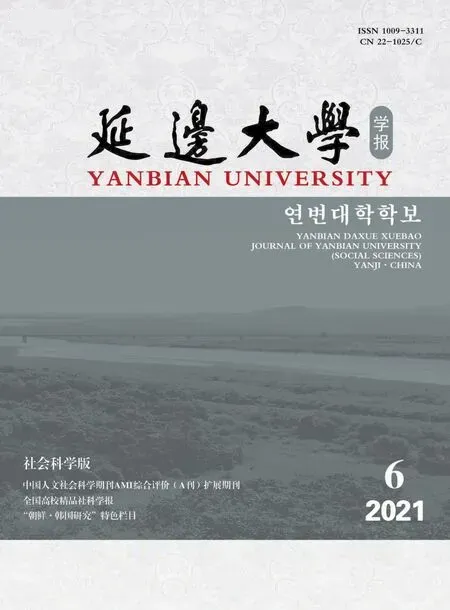

早在留美時期,胡適通過和金鉉九的交流,深入了解了朝鮮的文字和文化。金鉉九出生于朝鮮忠清北道的沃川,1909年4月赴美留學。作為一位著名的獨立運動家、歷史學家,金鉉九一直奔波在海外,直到1945年8月15日朝鮮“光復”(指殖民地朝鮮解放,筆者注)后才回到朝鮮。金鉉九于1913年進入哥倫比亞大學學習,之后從俄亥俄州立大學哲學系畢業。胡適和他的交往大約在1913年到1914年之間,據說兩人當時同住在一個宿舍,關系十分親密。在此期間,胡適從金鉉九那里了解朝鮮文字,并對此產生了濃厚的興趣。他曾十分認真地向金鉉九請教有關朝鮮語字母的音韻和淵源問題,并表達了自己的見解。此外,他還難能可貴地制作了朝鮮文字母表(見圖1)。(7)曹伯言:《胡適全集》(27),合肥:安徽教育出版社,2019年,第512-513頁。

圖1 胡適在美留學期間日記所載原圖[部分](1914.9.15)

胡適不僅極其認真、仔細地繪制朝鮮語語音圖,用注音符號(國際音標)標記發音。而且還在日記中針對它的淵源和使用歷史提出自己的一些思考和疑問:

吾友韓人金鉉九君言:“朝鮮本有此種文字,其原甚古,至漢文入,此語遂衰,至五百年前始有人恢復之,今普及全國,惟中上社會有用漢文漢語耳。”此種字母源出何語耶?吾國古代未有象形文字之先曾有字母否?如有之,尚可考求否?如無之,則倉頡以前,吾國用何種語言耶?天皇作干支,其名皆似一種拼音之字,彼所用是何語耶?……此種名稱如何傳至后世耶?記之者何所本耶?(8)曹伯言:《胡適日記全編》(一),合肥:安徽教育出版社,2001年,第487-488頁。

需要指出的是,在這篇寫于1914年9月5日的日記中胡適所說的古代朝鮮存在過的文字應當是指“吏讀”或“鄉札”。(9)“鄉札”或者“吏讀”是指從新羅時期開始使用的借用漢字的音和意來進行記錄的標記法或者文字。從廣義上講,“吏讀”包含鄉札和口訣。金鉉九所說的五百年前恢復的文字是指朝鮮世宗于1443年創制的“訓民正音”。值得關注的是,胡適將漢字的由來與朝鮮文字進行對比,展開對上古時期中國文字形成的想象和推測,如在古代中國出現象形文字之前有沒有其他文字?如果真實存在過一種文字的話是否可以對其進行詳細探究等問題。這種深度比較與思考,顯示出他對朝鮮文字和文化的重視,這實際上是對朝鮮文化文字的認同。總之,通過上述胡適與朝鮮人在語言文字方面的交流,我們可以看出青年胡適曾對與中國有著深切因緣的鄰國朝鮮的語言文字表現出濃厚的興趣,并給予了一定的關注。

胡適對朝鮮語言文字的關心,在他與另一位朝鮮文人丁來東的交流中也可以發現。1925年11月離開北大的胡適,時隔5年于1930年11月又重新回到北大任教,直到1937年7月再離開。這一期間他認識了來自殖民地朝鮮的中國文學研究者、評論家丁來東。丁來東作為自費來華留學的朝鮮青年,在北京生活了近九年。留學期間,他曾與胡適、周作人等在京文化名人見面并進行過交流與拜訪。丁來東將自己與胡適的交流情形詳細地記錄在其《中國文人印象記》一文當中。

胡氏雖然身材矮小,但恰似用石頭灌成似的顯得非常健康,眼睛雖然近視,但還是十分玲瓏。人們常說:才智在于雙眼。胡氏雙眼也顯得很有靈氣。他善于交際,說話聲音也很清楚,而且每一句都很有力度,顯得非常果斷。不講無用之談……性格爽快,充滿生機。……

先生詳細詢問了朝鮮字元音和朝鮮的新文學狀況以及朝鮮的漢文字的發音是怎樣的。筆者介紹說先生的“介紹我自己的思想”一文已經翻譯并刊登在“朝鮮日報”上了,先生很高興。(10)[韓]丁來東:《丁來東全集》(2),首爾:金剛出版社,1971年,第136-137頁,參考“胡適”。此文摘自丁來東發表于1935年5月2日號《東亞日報》上的文章《中國文人印象記(二)——才氣和精力橫溢的文人兼學者胡適氏》(韓譯本的標題)。引文為筆者所譯。

在這篇“印象記”中,兩人的交談真摯而有趣,談論的話題也比較廣泛,既包含朝鮮的語言文字,也包括文學及學術思想。當時,胡適特地向丁來東詳細詢問了有關朝鮮語的元音、朝鮮語漢字詞的發音以及新文學等問題,丁來東認真地一一給予了解答。胡適從學術的角度向丁來東請教有關朝鮮文字的知識,其中他對漢字詞發音問題的關注,很有可能是注意到了中朝兩國文字之間的文化血緣關系,并通過這一現象來強調中朝之間的關聯。通過胡適這種誠懇的關切態度,我們同樣不難發現他對殖民地朝鮮文化文學的關心、認同與尊重。

胡適對朝鮮知識分子的信任與尊重在與朝鮮知識分子金九經的學術往來中也有所體現。20世紀30年代初,胡適與朝鮮近現代著名禪宗學學者金九經相識,并且有過一段學術交往。(11)金哲、金嬌玲:《殖民地朝鮮知識分子金九經的在華文化交流及其學術成果研究》,《東洋學》2020年第80輯,第11頁。金九經于1921年東渡日本,在大谷大學文學部專修禪學。1927年春畢業回國,在漢城(今首爾)京城帝國大學圖書館工作。1928年底,金九經被當時北京大學教授魏建功(12)魏建功(1901-1980),筆名天行、文里(貍)、山鬼等。著名語言文字學家、教育家,中國現代語言學的早期開拓者之一。1927年4月至1928年8月,在朝鮮京城帝國大學法語學科任教,講授現代漢語。介紹到北京大學,并在北大圖書館工作,1930年起在北京大學中文系和外文系(日語組)授課。(13)按:主講“中日漢字音沿革比較研究”“日語會話及作文”等課程。胡適與金九經的交往正是在這一時期。

胡適和金九經的相識緣于彼此對中國敦煌禪學的研究,共同的學術愛好和探索精神成為兩位學者開啟學術交流的重要契機。1926年胡適到歐洲考察時在法國巴黎國立圖書館和英國大英博物館內發現了大量有關初期禪宗史的珍貴文獻,其中就包括中國敦煌石窟的文獻之一《楞伽師資記》寫本。當時胡適帶著抄本的副本(影印本)回國,本打算鉆研這部敦煌寫本,但是一直沒有時間進行專門的校對和研究。恰逢此時,胡適結識了正在北京大學教書的朝鮮佛學家金九經,于是便將此事告訴了對方。在了解到這一情況后,金九經立即告知了自己的恩師鈴木大拙。之后,受鈴木先生委托,他從胡適手中借來了《楞伽師資記》影印本,并將其同倫敦本與巴黎本進行對照研究并作校對。在胡適和鈴木先生的指導和協助下,金九經最終于1931年9月完成了校對工作,并特別邀請胡適為“校對本”寫序,胡適欣然答應。他在《楞伽師資記·序》中寫道:

民國十五年(一九二六)九月八日,我在巴黎國立圖書館讀了敦煌寫本《楞伽師資記》,當時我就承認這是一篇重要的史料。不久我回到倫敦,又在大英博物院讀了一種別本。這兩種本子,我都托人影印帶回來了。五年以來,我時時想整理這書付印,始終不曾如愿。今年朝鮮金九經先生借了我的巴黎倫敦兩種寫本,校寫為定本,用活字印行。印成之后,金先生請我校勘了一遍,他又要我寫一篇序。我感謝金先生能做我所久想做的工作,就不敢辭謝他作序的請求了。(14)胡適:《楞伽師資記·序》,《胡適論學近著》(第1集),上海:商務印書館,1937年,第239頁。

由上述引文可以看出,胡適對殖民地朝鮮學者金九經十分信任,并且對他的學術研究精神和成果給予充分肯定,以及胡適作為學者的大家風范和開放的學術精神。圍繞敦煌禪宗文獻《楞伽師資記》校對出版而產生的胡適與金九經之間的學術交流也可以視為以東方古典文化為中心的近代東亞學術交流的一個典范。

可見,胡適早在20世紀初就與殖民地朝鮮知識分子有過交往,并圍繞文化、文學等問題進行了真誠的學術交流。而這種交流與合作是以相互尊重、相互平等、相互信賴為基礎的互為主體性的溝通。值得關注的是,胡適始終對朝鮮知識分子保持著尊重、信任、關愛與支持的態度,表現出近代中國知識分子在文化平等視域下對域外弱小民族文學、文化和學術精神的認同,及其開放性與包容心。

二、對朝鮮現代媒體發展的關注與期望

胡適是我國提倡使用白話文的第一人。作為近代詩(新詩)實驗的先行者,胡適不僅以新文化運動發起人的身份主導了新文化運動,還一直聲援和支持朝鮮的近代化運動和發展。胡適與朝鮮“三一”運動后創刊的進步刊物《開辟》《朝鮮日報》《東亞日報》等均有關聯,并通過積極的對話促進了兩國之間文化的傳播與發展。

首先,胡適與《開辟》雜志的緣分源自朝鮮現代著名評論家、翻譯家梁白華。梁白華從1920年11月至1921年2月在《開辟》雜志上翻譯并分4期發表了名為《以胡適為中心的中國文學革命》(15)這篇文章的原文是日本青木正兒的「胡適を中心に渦いてある文學革命」(『支那文藝論藪』,京都:弘文堂,昭和二年[1927])。的文章,該文章的作者為日本的中國文學研究者青木正兒。其文章主要介紹了胡適的《文學改良芻議》(1917)、《建設的文學革命論》(1918)及《歷史的文學觀念論》(1917),其中《文學改良芻議》被陳獨秀稱為“今日中國之雷音”。(16)水如:《陳獨秀書信集》,北京:新華出版社,1987年,第39頁。陳獨秀,“答胡適之”(1916年10月1日)。從此作為中國新文化運動發起人之一的胡適便走入了朝鮮現代知識分子的視野,并受到關注。

當時《開辟》雜志剛剛成立,梁白華代表雜志社向胡適寄了一封信,希望胡適能為《開辟》題寫創刊祝詞。胡適欣然接受了這一請求并積極回應,于12月19日回信并附祝詞。其回信如下:

敬啟者適披閱貴志,方知貴志為東方文學界之明星,茲將數字奉呈,以為貴志之祝筆,代登為感。專此敬謹貴社日益發展。同呈比敝同事北京大學教授高一涵君祝詞,并乞收納。胡適謹啟,九·一二·一九。(17)《開辟》第7號(辛酉新年(1921)增大號)扉頁。

在這封信中,我們可以看出,胡適將《開辟》雜志評價為“東方文學界之新星”,表達出他對朝鮮近代文學懷著莫大的期望和深切的感情,并真誠期望殖民地朝鮮文學及文化不斷發展,在東方占一席之地。這是發自內心的感情,也是對朝鮮和朝鮮知識分子的尊重、認可與支持。梁白華于1921年1月17日給胡適回信中,對胡適和高一涵為《開辟》寫祝詞之事表示感謝,同時他稱贊胡適為“中國文壇之權威”“閣下為東洋舉炬火于文壇之偉業”,并高度評價胡適倡導的文學革命賦予了當今中國文學新的生命。(18)耿云志:《胡適書信——他人致胡適信》(二十)(影印本),《胡適遺稿及秘藏書信》第42卷,合肥:黃山書社,1994年,第601-602頁。雖然胡適和梁白華未曾晤面,兩人之間交流僅停留在書信往來上,但作為早期中朝近代文壇文人的交流事例,其意義非凡。

此后,《開辟》雜志社通過李民昌(1896-?)與胡適繼續保持聯系。李民昌是一名獨立運動家和天道教徒,同時還是《開辟》雜志的主要執筆人。(19)20世紀20年代在中國李民昌曾與著名獨立運動家安昌浩、呂運亨一起活動。日本外交史料館:《關于國民代表會經過的事件》,《日本外交史料館高警第598號》1923年2月27日。除李民昌外,還有李英根、李敏昌等用名,筆名有北旅東谷、李東谷或者東谷等。車泰根:《韓國新文化運動與中國的視角——以1920年代前期李東谷為中心》,《韓國學研究》2019年第54輯,第219-221頁。20世紀20年代,他曾擔任大韓民國臨時政府駐上海的國民代表,在上海、東北三省等地區均參加過獨立運動。此外,李民昌還是積極參加中朝新文化運動的代表人物。(20)車泰根:《韓國新文化運動與中國的視角——以1920年代前期李東谷為中心》,《韓國學研究》2019年第54輯,第218頁。在《開辟》創刊4周年之際,李民昌給時任北京大學教授胡適寫信,希望能得到胡適的寄稿。其主要內容如下:

胡先生臺鑒

我有一件請您懇求的事情,可以允許么?……現在中國一般的事情與您倡導的中國新文學運動的事,已經屢次在該志上給介紹,敝國多數青年格外歡迎您的思想與文章,您的人格已經深深底印在敝國青年的胸底,所以很盼望您對韓國新工作的高見。故于又來信說,今年七月該志四周年紀念,特別的乞您的鴻文。我知道您很忙,身體還不康壯,我不敢冒昧(訪)您,可以寫一個對韓國青年的意見,以酬我們一般的渴仰。現在敝國思想界,就轉于急激革命,很有新生的氣象。……您的像片可以賞給該社,以便在雜該志上發表。

李民昌 拜上

五月十九日

我的通信處東安門內北河沿同興公寓,也以在大學第一院號房。(21)耿云志:《胡適遺稿及秘藏書信》(影印本)第42卷,合肥:黃山書社,1994年,第599-600頁。

從中可以看出當時殖民地朝鮮的青年知識分子對胡適的尊敬與崇拜,《開辟》雜志社為與胡適保持交流也做了許多努力。遺憾的是李民昌沒能見到胡適,其懇切的期望也沒有實現。(22)《開辟》4周年特刊號(第5卷第7號,1924年7月1日)中,沒有發現胡適的題詞和照片。只登載了當時北大代理校長蔣夢麟(1886-1964)的一篇特約文章《我們的使命》(中文)。該文章是李民昌(李東谷)推薦的。即便如此,我們依然可以看出,胡適對朝鮮媒體和朝鮮人葆有的熱情,及其人格魅力。

除了梁白華、李民昌外,胡適還通過朝鮮政治活動家、漫畫家金東成(1890-1969)與《東亞日報》結緣。金東成曾于1920年3月任東亞日報社北京特派員,為取得胡適等人的賀詞被派到北京。在京期間,他先后拜訪了二十多名中國文化名人,其中有孫文(孫中山)、蔡元培、章炳麟、靳云鵬、梁啟超等著名政治家、教育家等,并得到了他們為《東亞日報》寫的創刊賀詞。(23)1920年4月1日《東亞日報》“揮毫”欄目。金東成在《東亞日報》創刊前,于1920年3月已經作為海外特派記者被派遣到北京。為了準備《東亞日報》創刊號的發行,金東成受報社的委托到處拜訪中國的政要和文化名人,以取得他們的題詞(揮毫),最后收到了近20位名人的“揮毫”。這都得益于他的恩師安德森(即孫明甫,Roy Scott Anderson)在中國的人脈。安德森曾經是金東成在上海東吳大學留學時的英語老師。當時,金東成來到胡適家,拜見了胡適,還得到了胡適的親筆題詞。(24)由于《東亞日報》1920年4月4日和5日的報紙軼失,無法確認當時胡適為《東亞日報》題詞的內容。目前能夠看到的是孫文、蔡元培、章炳麟、靳云鵬、梁啟超等人的祝詞。

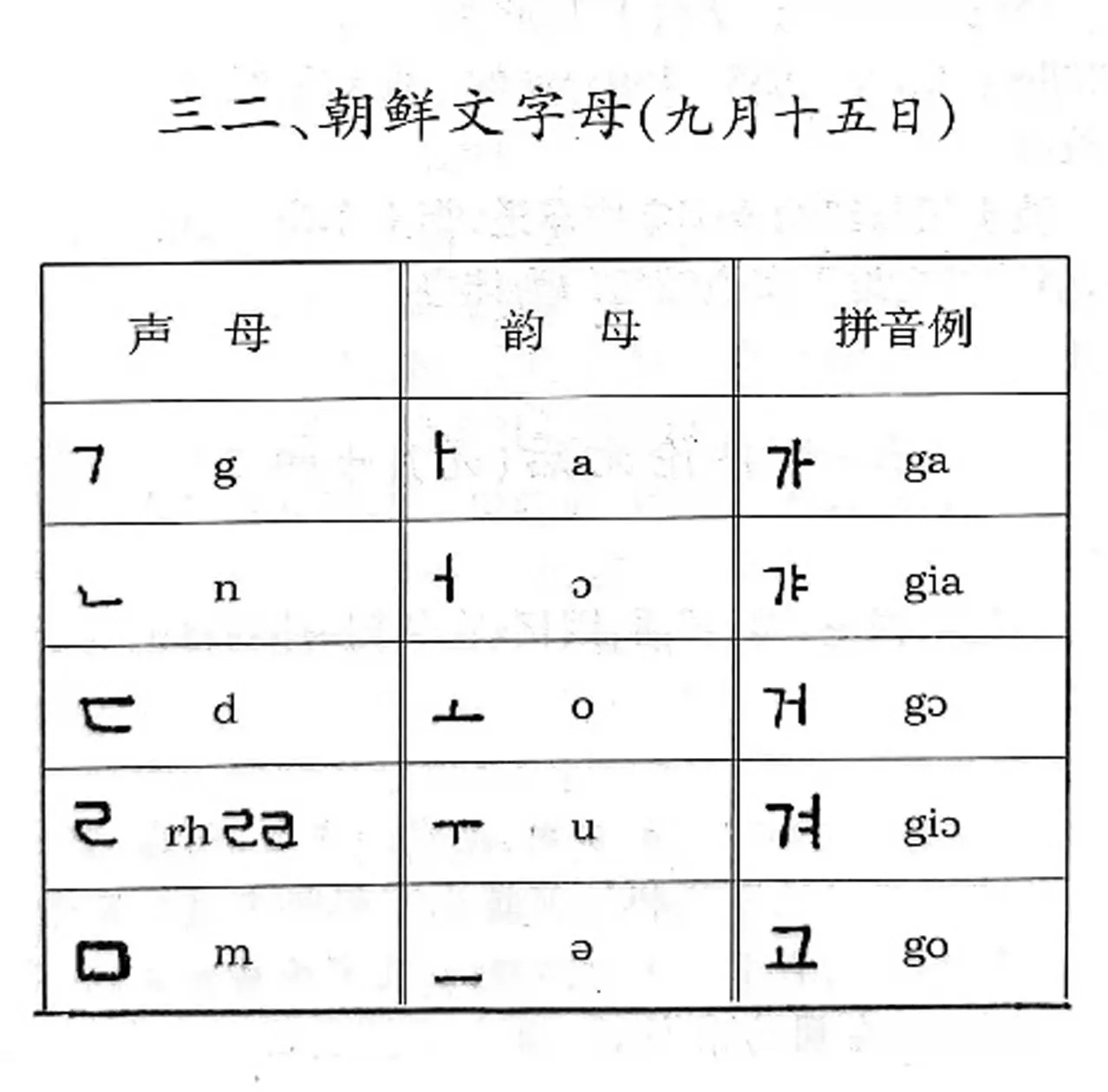

1925年1月1日,《東亞日報》刊登了胡適的祝詞:“敬祝朝鮮的將來與年俱新”。在胡適親筆題寫的祝詞照片旁簡短地刊登了《東亞日報》記者對胡適采訪的內容。在采訪中,胡適表達了想要在當年(1925)夏天訪問朝鮮,并對朝鮮進行了解的想法。此外,他還向記者請求給自己找一本有關朝鮮的書籍,并在采訪結束時特地將自己編著的《胡適文存》4卷贈與記者。(25)《今年要訪問朝鮮——考察與中國的歷史關系——談北京大學教授胡適》,《東亞日報》1925年1月1日新年號頭版。但寫報道的記者姓名暫時無法考證。通過祝詞的內容可以看出胡適作為中國新文化運動的旗手,對朝鮮近代革新的殷切希望,從對胡適的采訪中可以看出他對殖民地朝鮮的關注(見圖2)。

圖2 1925年1月1日《東亞日報》

20世紀中期,金東成在美國參加國際會議時,曾先后兩次見到胡適,并于1962年在《東亞日報》上發表《我見過的胡適博士》一文悼念胡適先生。在文章中他回憶道:

為了請中國知名的學者為《東亞日報》創刊號題寫祝詞,我被特派到北京。那時我見到了梁啟超、章炳麟、蔡元培、胡適等近代中國學界的巨匠。我訪問了胡適博士官邸,進去一看與其說住宅不如說一個圖書館,從客廳開始到走廊全是書籍,約4、5萬卷。……大韓民國成立之后,……在紐約和胡適博士見個面了。時隔十幾年,胡適已經不是當年那神采奕奕的美男子,變成了白發蒼蒼老人。在那里也見面了林語堂。我個人看來,在外表上,與作為學者顯得輕薄的林語堂相比,胡適還是很莊重的體魄。

胡適博士與其說是政治家不如說是近代中國的優秀學者。他是一位開拓中國新文學的貢獻者,也是為實現言文一致,發動白話文運動的漢文學革命家。……胡適博士留學美國師從杜威博士成為了實用哲學的權威和中國哲學研究的先驅。在各國取得了三十多個哲學博士學位這絕對可以證明胡適先生是近代中國學界的大人物。

胡適的一生經歷了中國的社會變遷,雖然波瀾重重,但始終堅持自己的主張毫不動搖,是一位堅定不移的學者。(26)金東成:《我見過的胡適先生》,《東亞日報》1962年2月28日,第4版。引文為筆者譯。

從這段飽含真誠的文字記錄來看,金東成對胡適的仰慕和尊重是發自內心的。胡適的博學多識和作為學者的人格風采以及對學問的敬畏精神,使金東成無比追念。

此外,胡適與朝鮮的另一家報紙《朝鮮日報》也有著不解之緣。胡適應朝鮮日報社的邀請于1924年年底完成了《當代中國思想界》一稿,并于1925年1月1日在《朝鮮日報》上發表。文章標題前面有胡適的親筆題詞:“敬祝朝鮮的進步”,并蓋有胡適名章。在《朝鮮日報》上登載的這篇文章原來是用中文寫的,由朝鮮日報社翻譯成朝鮮語進行刊登,但是其原文目前尚未發現。(27)1995年6月21日,韓國著名歷史學家首爾大學東洋學專業教授、韓國胡適研究學者閔斗基(1932-2000)把朝鮮文《當代中國的思想界》之原稿,贈給中國胡適研究者耿云志教授。后來,由中國社會科學院世界歷史研究所的馮鴻志教授翻譯成中文,并把它收入到耿云志教授主編的《胡適研究叢刊》(1996)中。耿云志:《胡適研究叢刊》第2輯,北京:中國青年出版社,1996年,第352頁。《朝鮮日報》的編輯在前言中把胡適評價為:“思想界泰斗”“青年界之頭領”。胡適在文章中概括介紹了1918年以來中國思想界對西方哲學、文化和文學理解、接受的情況。當時中國思想界的守舊派和崇尚科學派在對西方文化和文明的看法上存在較大差異,有些中國近現代知識分子對西方社會認識不足,固守孔孟之道,顯然與當時新文化的主張存在很大的差距。胡適則明確表達了自己對西方文明與科學的態度,在向殖民地朝鮮知識界傳遞自己新思想的同時,對朝鮮新文化運動的開展表達了深切的關心和支持。

由此可見,胡適對殖民地朝鮮近代民族媒體的發展給予了無比關懷。他評價《開辟》雜志是“東方文學的新星”,呼吁東亞各國達成共識。同時,積極接受朝鮮媒體的邀請,在《東亞日報》和《朝鮮日報》上發表“與年俱新”和“新朝鮮”等祝詞和文章,用實際行動聲援朝鮮,表達對朝鮮現代媒體的支持,同時主張近代的革新。胡適這種主張平等、積極對話、真誠關心的態度給予了當時飽受殖民壓迫的朝鮮知識分子巨大的鼓舞。

三、對朝鮮獨立的關注與支持

中國知識分子對朝鮮的“弱小民族”認知意識是從1919年五四運動后確立的。(28)陳獨秀曾經在《太平洋會議與太平洋弱小民族》(原載1921年9月1日《新青年》第九卷第五號)一文中譴責英日聯盟主導的太平洋會議是“明目張膽的分賬同盟”,根本沒有去考慮弱小民族利益。文中的“弱小民族”就包括殖民地朝鮮。這一時期,中國近代知識分子對朝鮮的認識從過去的藩屬國變為了弱小民族國家。1910年8月,朝鮮亡國并淪為日本殖民地,這不僅給朝鮮民族,而且給當時許多的中國人也帶來很大的沖擊。不少中國知識分子通過分析朝鮮的亡國及其原因審視自身,并以此呼吁國人覺醒。同時,大多數中國近代知識分子受中朝兩國過去長久以來宗主國和藩屬國關系的影響,對朝鮮的命運表現出了深切的哀痛和同情。(29)王元周:《認識他者與反觀自我:近代中國人的韓國認識》,《近代史研究》2007年第2期,第62頁。

胡適也非常關注殖民地朝鮮的獨立。1910年8月29日,胡適在去美國留學的途中,經過日本橫濱時,恰巧目擊日本人在慶祝《日韓合并條約》的頒布,百感交集。他在《晚年談話錄》中寫道:

一九一〇年,宣統二年八月份,我第一次出國。我們七十多個學生同乘一只不過幾千噸的小船,那天(八月二十九日)船到橫濱,看見岸上的日本人,瘋狂地發號外,(30)“號外”原意是定期出版的報刊,在前一期已出版下一期尚未出版的一段時間內,對發生的重大新聞和特殊事件,為迅速及時地向讀者報道而臨時編印的報刊,因在定期出版的報紙順序編號之外,故而得名。到處掛滿了國旗,成千上萬的人在狂歡著。原來是宣布了高麗成為日本的一部分,就是說高麗在那天正式亡國。在第一次中日戰爭之后,日本取得高麗的統治權,但還是把高麗的國王保留著。但從這一天起,高麗的國王也不存在了,高麗正式亡國了。船上有些同學上岸去看,我就沒有上岸去。(31)胡頌平:《胡適之先生晚年談話錄》,北京:中國友誼出版公司,1993年,第169-170頁。

1910年8月29日是朝鮮人所說的庚戌國恥,《日韓合并條約》在這一天正式公布。在殖民宗主國日本,胡適看到了日本人近乎瘋狂的慶祝場面,心情十分沉重。和其他友人將此看作熱鬧不同,對于朝鮮的亡國,胡適表現出了惋惜與擔憂。這件事情對日后胡適和朝鮮文人的交流也產生了良大的影響。帶著這樣的感情,胡適在同前文提到的在美朝鮮留學生金鉉九初次見面時就對其產生了很好的印象。

吾友韓人金鉉九君自西美來此,力作自給,卒不能撐持,遂決計暫時輟學,他往工作,俟有所積蓄,然后重理學業,今夜來告別,執手黯然。韓人對于吾國期望甚切,今我自顧且不暇,負韓人矣。(32)曹伯言:《胡適日記全編》(卷二),合肥:安徽教育出版社,2001年,第82頁。參考1915年3月7日日記:“韓人金鉉九之苦學(三月七日)”。

胡適親切地稱金鉉九為朋友,對其經濟上的困難予以同情,對于無法為殖民地朝鮮提供幫助的本國現實感到自責。胡適通過與金鉉九的接觸和交流深化了對殖民地朝鮮的認識,之后這種感情自然地成為對弱小民族的同情。尤其是1937年中日戰爭爆發后,胡適作為國民政府特使前往美國和歐洲,宣傳中國的抗日戰爭,對殖民地朝鮮的形勢更加關心,在國際上聲援朝鮮的民族獨立運動。

1938年6月4日,收到了滯留在美國的朝鮮學生的年會邀請,和他們進行了互動交流,并發表了40分鐘的演講。

到International House[國際飯店],赴高麗學生年會聚餐,Charles D.Hurry[查理D.赫利]和我都發表了演講。我說了四十分鐘,汗水濕透了衣襟。高麗人真苦……聚會的學生,學神學居多。大概是因為神學校可以免費求學。……有許多朝鮮領袖頗有希望;Hurry[赫利]說,這其中有很多值得尊敬和愛戴的人物。(33)曹伯言:《胡適日記全編》(卷七),合肥:安徽教育出版社,2001年,第114頁。

胡適滿懷對朝鮮民族命運的關心,積極參加他們的活動。當時這一長達40分鐘演講的內容雖然無法確切得知,但可以肯定的是胡適對殖民地朝鮮和朝鮮留學生的安慰與鼓勵。他同情處于日本殖民地統治下遭受苦痛的朝鮮人民并且關注他們的民族主義運動。“許多朝鮮的領袖頗有希望”,表明胡適對于在海外致力于獨立運動的朝鮮人及朝鮮的青年抱有很大的期望。

胡適對殖民地朝鮮獨立運動的關注是其對朝鮮獨立運動真誠的支持。胡適曾幾次面見過在美國活動的李承晚。他在日記中寫道:“和高麗的領袖李承晚及其夫人交談時他們對我在演講時主張高麗必須要復國表示感謝”。(34)曹伯言:《胡適日記全編》(卷七),合肥:安徽教育出版社,2001年,第462頁。1942年1月3日日記。這反映了胡適曾在外交場合一貫主張殖民地朝鮮的獨立。

1939年5月24日,在美國的李承晚拜托胡適幫助其聯絡在中國重慶的大韓民國臨時政府領導者金九。經過胡適的幫助,李承晚最終與金九取得聯系,交換了有關獨立運動的意見。

除胡適外,同一時期的陳獨秀、魯迅、郭沫若、巴金等中國知識分子也十分關心殖民地朝鮮,用文學形象化等多種方法聲援朝鮮。由于胡適身份特殊,從而使他不僅能夠作為學者、文人,而且還作為一名政治家給予了朝鮮實際的支持。胡適與朝鮮人直接交流,結下情誼,他對亡國國民人道主義的憐憫是基于其中朝相關聯的認知。隨后他利用自己在政治和外交上的威望,積極向世界傳達支持朝鮮獨立的聲音,實質性地鼓舞了朝鮮人民的獨立運動,鼓舞了他們實現獨立的信心。胡適的這些支持行動既與同樣作為弱小民族國家知識分子的認同感有關,也與他在西方接受的教育有關。之后,胡適又在康乃爾大學宣稱自己是“世界主義者”和“國際主義者”,同時還以老子的“不爭”為基礎,主張“大同主義”思想,這實際上與國際主義同出一脈。后來胡適在進入哥倫比亞大學后,逐漸標榜“和平主義”。(35)胡適口述、唐德剛整理翻譯:《胡適口述自傳》,合肥:安徽教育出版社,2005年,第61-64頁。胡適在康奈爾大學讀書時曾自稱是“極端和平主義者”。但有的學者認為以老子“不爭”為思想根源的胡適的“和平主義”只是一個“消極的和平主義”。這些足以證明這個時期胡適明確信仰過和平主義和國際主義。(36)胡適口述、唐德剛整理翻譯:《胡適口述自傳》,合肥:安徽教育出版社,2005年,第77頁。

總的來說,由于胡適受到開放、民主、自由、和平主義等思想影響,曾積極幫助和支持日本殖民統治下弱小國家朝鮮的獨立解放。并用自己的實際行動幫助過朝鮮。

四、結語

胡適是中國新文化運動的發起人、白話文和新詩的倡導者,著名的哲學家、政治家。他對現代轉型時期朝鮮的認知打破了傳統的藩屬國觀念,將其視為獨立的國家,認為與中國同樣作為東亞受壓迫民族擁有自由和平等的權利。因此,胡適真誠對待朝鮮知識分子及其文化,并與朝鮮知識分子以及獨立運動家們進行了坦誠的思想文化交流。與近代大多數中國知識分子通過文本間接了解朝鮮及朝鮮人的情況不同,胡適是以平等交流和文化認同及學術探究為根本的。

胡適在早期留學時期開始,對殖民地朝鮮和朝鮮人有了初步的認識。回國之后,他又先后與梁白華、金東成、金九經、丁來東等朝鮮知識分子結緣交流,進一步加深了對朝鮮文化文學的認識。他對古老的朝鮮語言文化充滿著強烈的好奇心,曾親自為朝鮮《開辟》《東亞日報》《朝鮮日報》等代表性媒體刊物題寫祝詞、發表文章聲援,鼓勵朝鮮青年奮發圖強。這充分展現了他對殖民地朝鮮的關注、認同、理解和支持,也表現出平等自由、開放包容的心態。

胡適十分同情殖民地朝鮮的命運,深切盼望并積極支持朝鮮獨立。抗戰時期,胡適曾多次在國際會議上主張朝鮮獨立,熱情幫助海外獨立運動家。面對共同的帝國主義強權和霸權,胡適與朝鮮人建立的是一種周邊對周邊平等對話的交流關系,是在相互尊重與平等意識下形成的互為主體性的交流。胡適努力把傳統意義上的“中心”與“邊緣”對話,變為互為主體的對話,積極同殖民地朝鮮人進行有意義的“生成性文化對話”,而在這一對話中胡適作為中國新文化運動的倡導者,無疑對朝鮮現代文學文化的發展具有深遠的影響。從這一點來看,胡適與殖民地朝鮮文人的交流具有重要的歷史文化價值和意義。