珠三角綠道網斗門段服役10年現狀與展望

林惠庭,黃立峰,曹一翔,羅維高,溫煜煒

(1.珠海市斗門區建設工程質量監督檢測站,廣東 珠海 519125;2.廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司,廣東 廣州 510500;.廣州筑正工程建設管理有限公司珠海分公司,廣東 珠海 519070)

0 引言

綠道在國外發展多年,特別是美國的綠道建設經驗最成熟。我國綠道實踐活動是從2009年廣東省委政策研究室和廣東省住房與建設廳首次聯合開展珠江三角洲綠道網的規劃建設開始[1]。2010年1月,廣東省委十屆六次全會又對珠三角九市綠道建設提出了“一年基本建成、兩年全部到位、三年成熟完善”的建設進度安排[2]。2010年2月,廣東省人民政府批準了《珠江三角洲綠道網總體規劃綱要》[3],提出建成總長約1 690km的6條省立綠道(區域綠道)。2012年底,珠三角區域共完成了2 372km 省級綠道的建設,6條省立綠道網處于基本建成階段[4-5]。2014年12月底,珠三角城市綠道、社區綠道也已經建立起來,綠道總長度達到8 909km, 綠道網絡進一步達到成熟完善階段。

6條省立綠道中,1,4號線經過珠海市,2010年8月30日,省立綠道珠海段正式全線貫通,珠海市成為廣東省首個實現省立綠道全線貫通的城市,達到基本建成階段。當年省立綠道珠海段建設長度為82km,沿線配套建設19個驛站[6]。國內學者對綠道的研究集中在綠道的概念定義、基礎理論、綠道選線、綠道規劃設計幾個方面,鮮有學者對綠道服役的現狀進行調研。本文重點對珠三角綠道網斗門段29條綠道服役10年的現狀進行研究,尋找影響連續性、可達性、功能性、耐久性、步行舒適感、游憩滿意度、視覺美學感等7項性能的因素。

1 工程概況

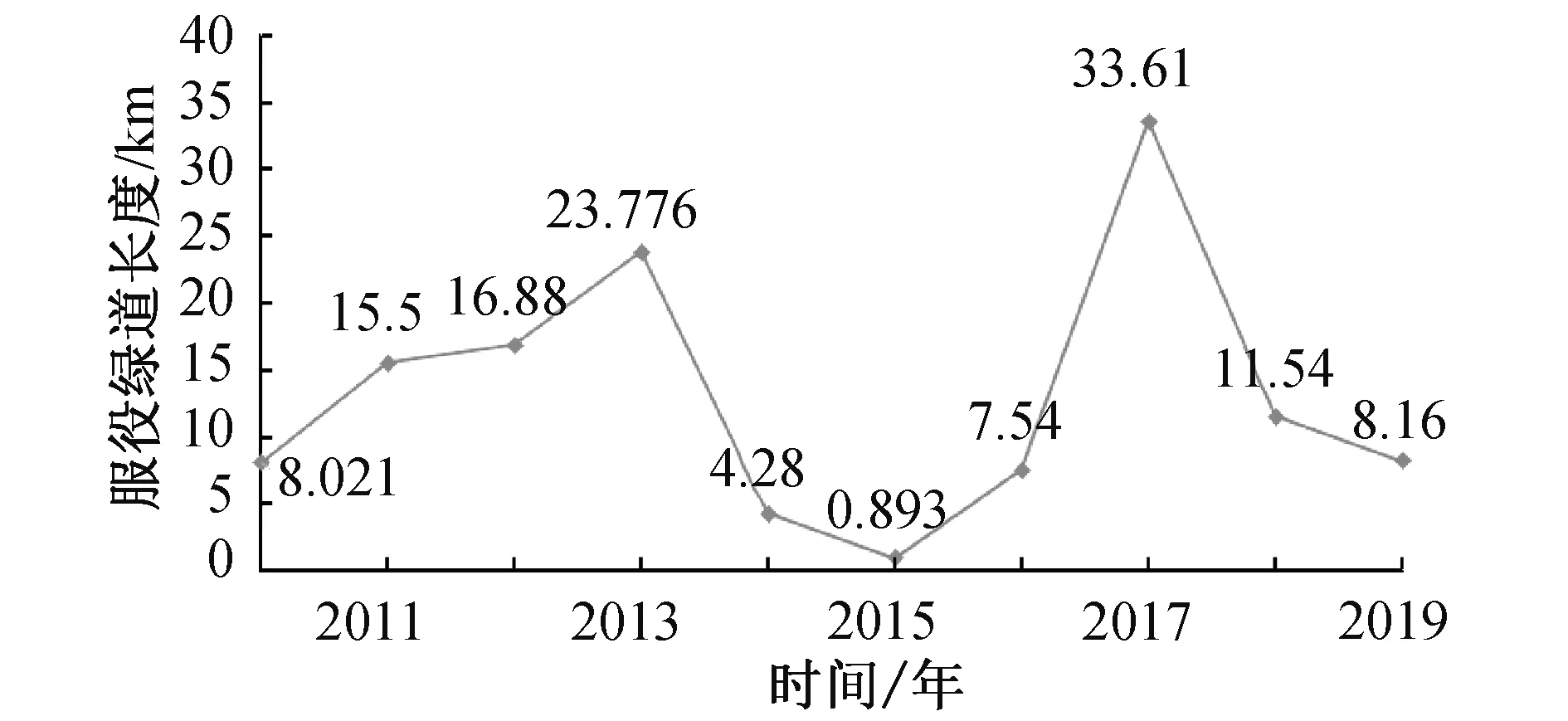

2010年,珠海市制定了《珠海市城市綠道網總體規劃(2010—2020)》,綠道網總長1 003.02km,目前處于基本建成階段。將綠道分為區域綠道、城市綠道和社區綠道3級,珠海山水自然環境具有獨特性,水網縱橫,山城相依,陸島相望[7]。珠海市綠道網選線依托“三邊”(山邊、水邊、林邊)規劃,斗門段規劃總長為194.22km,為珠海市各區最長的綠道,主要為省立綠道、城市綠道。2010—2020年,陸續投入使用29條綠道,總長度約130.4km,共設8個驛站。各年新增服役的綠道長度如圖1所示,其中省立綠道4號線于2010年首次投入使用,目前已服役10年。

圖1 各年新增服役綠道長度

2 設計標準

廣東省綠道網系統設計由綠廊系統、慢行系統[8]、交通銜接設施系統、服務設施系統、標識系統五大要素構成。基于滿足綠道網使用需求,結合綠道類型和所在地區、城市的差異,充分合理利用現有鄉村機耕路、河堤、道路防護綠帶[9],采用不同的建設標準。通過對斗門段綠道網10年服役的現狀分析探討,發現慢行徑系統道路設計做法是影響綠道服役耐久性、步行舒適感的重要因素。

2.1 路面設計標準

廣東省住房和城鄉建設廳發布的《廣東省城市綠道規劃設計指引》僅提到規劃要求,沒有專門針對綠道工程的設計、施工、施工質量驗收規范。廣州市在2015年發布地方性標準DBJ440100T 225—2015《綠道建設技術規程》只是簡單提到綠道的路基和路面設計應符合CJJ 37—2012《城市道路工程設計規范》要求。由于規范缺失,各鎮的經濟水平不一,采用標準和做法不同。

由于紅土是廣東當地的特色土壤,珠三角綠道網以土紅色為路面的顏色基調[10]。目前斗門段的綠道慢行徑系統主要路面結構層分為面層和墊層,主要做法如下。

1)新建綠道采用15cm厚C25混凝土墊層+5cm厚紅色瀝青混凝土面層,如省立綠道1號線延長段、省立綠道4號線。

2)新建綠道采用15cm厚C40混凝土面層,刷紅色面漆,如乾務鎮水庫綠道、盛興二路東側城市綠道。

3)新建綠道采用15cm厚C25混凝土墊層+5cm厚紅色透水混凝土面層,如珠海大道(珠海大橋至泥灣門大橋)城市綠道。

4)綠道借用既有村道混凝土道路作為墊層,在上面加鋪5cm厚紅色瀝青混凝土面層,涂刷黃色綠道熱熔膠標線,如省立綠道4號線東圍村段。

5)綠道借用既有村道混凝土面層,涂刷黃色綠道熱熔膠標線,如省立綠道4號線西灣村段。

6)綠道借用既有市政道路非機動車道,涂刷黃色綠道熱熔膠標線,如省立綠道4號線井岸段。

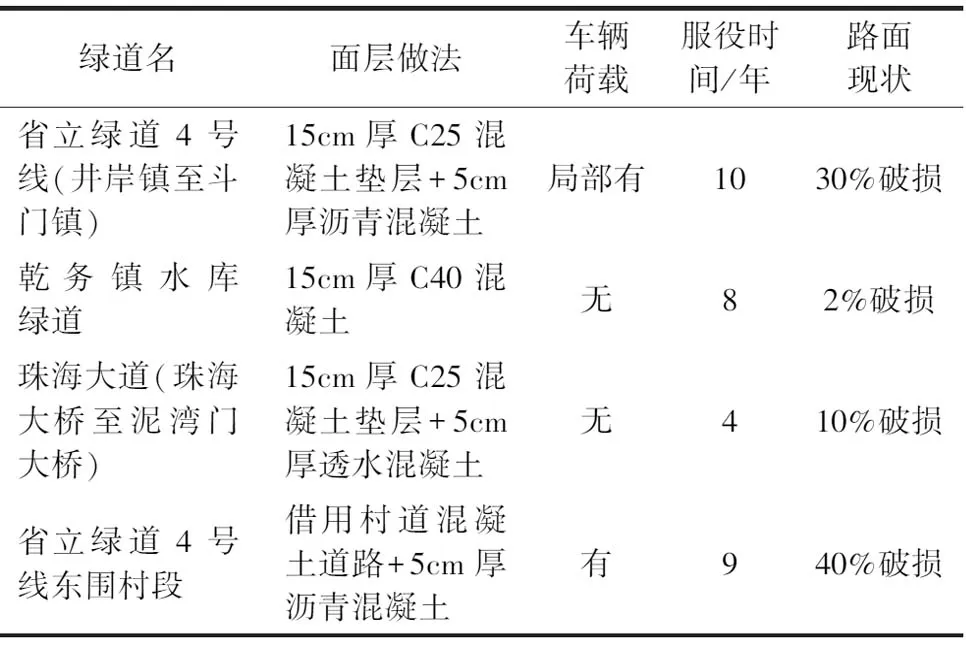

對前4種綠道進行現狀調研如表1所示。其中借用村道混凝土道路+5cm厚瀝青混凝土做法,局部有機動車荷載,服役10年后,路面破損率達40%,耐久性、步行舒適感、游憩滿意度最差。

表1 4種綠道路面做法現狀

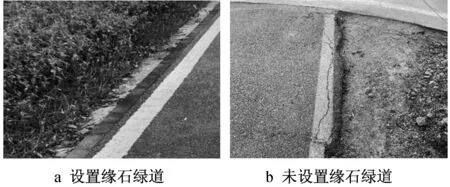

2.2 綠道緣石設計標準

由于成本等原因,各鎮綠道工程的緣石做法不一致。從調研結果可見,24條綠道設了緣石,5條未設。使用緣石的綠道服役使用多年后,觀感仍然較好;未設置緣石的綠道瀝青混凝土面層平整度較差(見圖2)。可見,綠道緣石能對瀝青混凝土道路橫斷面起到一定側向約束作用;而未設置緣石的綠道,施工過程中瀝青混凝土面層側面模板難以固定,導致側面平整度偏差較大,外形尺寸偏差較大,影響綠道的耐久性、步行舒適感和游憩滿意度。

圖2 綠道服役效果對比

2.3 軟土固結導致綠道不均勻沉降

部分綠道路基為海相沖積平原的軟土層,含水量大、承載力低、壓縮性高,各層物理結構性質相差較大,強度和壓縮性差異較大,容易造成路基不均勻沉降[11]。珠海大道(珠海大橋至泥灣門大橋)綠道工程、省綠道4號線(西瀝橋至井岸大橋段)等3條綠道局部發生軟土路基下沉病害,占斗門區綠道總數的10%。

由于綠道主要功能為非機動車及行人使用,考慮施工成本問題,普遍未進行基礎處理。珠海大道(珠海大橋至泥灣門大橋)綠道工程處于湖心路口深厚軟土地區,淤泥固結導致路面以約10cm/年的速度發生沉降。彩色透水混凝土面層隨著路基下沉開裂,局部裂縫寬度達5cm(見圖3)。

圖3 深厚軟土固結導致綠道沉降

省綠道4號線(西瀝橋至井岸大橋段)處于白蕉鎮深厚軟土地區,其中東圍村的部分綠道借用既有村道混凝土道路作為剛性墊層,在上面加鋪5cm厚紅色瀝青混凝土面層,村道處于河邊,河水潮起潮落引起地下水位變化導致路基軟土發生蠕變,從而使綠道下沉開裂,不均勻沉降量最大達8cm,影響耐久性、步行舒適感、游憩滿意度和視覺美學感(見圖4)。s

圖4 河邊水位變化導致綠道沉降

2.4 瀝青混凝土面層橫向接縫設計標準

經調研,瀝青混凝土面層未做接縫設計要求的綠道有4條,服役中該4條綠道均存在沿橫斷面的開裂現象(見圖5)。省綠道4號線(井岸大橋到井岸鎮與斗門鎮交界點路段)瀝青混凝土面層未接縫,開裂后,在車輛荷載作用下,縫寬逐漸擴大,最后瀝青混凝土剝落、破損。

圖5 有無接縫做法服役效果

《城市道路工程設計規范》對瀝青混凝土面層沒有接縫設計要求,目前新建綠道路面結構層中的墊層多是15cm厚C25混凝土剛性基層,剛性基層每隔5m有橫向接縫,且基層與面層間未設置應力吸收層或土工格柵,導致瀝青面層在基層橫向接縫處出現反射裂縫。部分綠道在基層橫向接縫處設置伸縮縫,如省立綠道1號線延長段(乾務虎山村到五山大道路段)每隔5m進行伸縮縫設計,道路面層沿橫斷面的開裂現象很少,保證了耐久性和步行舒適感。

2.5 彩色透水混凝土導致面層開裂

綠道采用5cm厚彩色透水混凝土面層[12],具有透水性強的優點,符合海綿城市有關標準要求,但彩色透水混凝土面層比普通混凝土路面強度低、耐久性差。同時存在彩色透水混凝土未嚴格按設計配合比要求施工、水泥用量不足、施工過程輥壓與振搗不充分等問題,造成面層強度不足和骨料剝落等病害,影響綠道耐久性和步行舒適感。

3 實體現狀

3.1 綠道網損壞統計

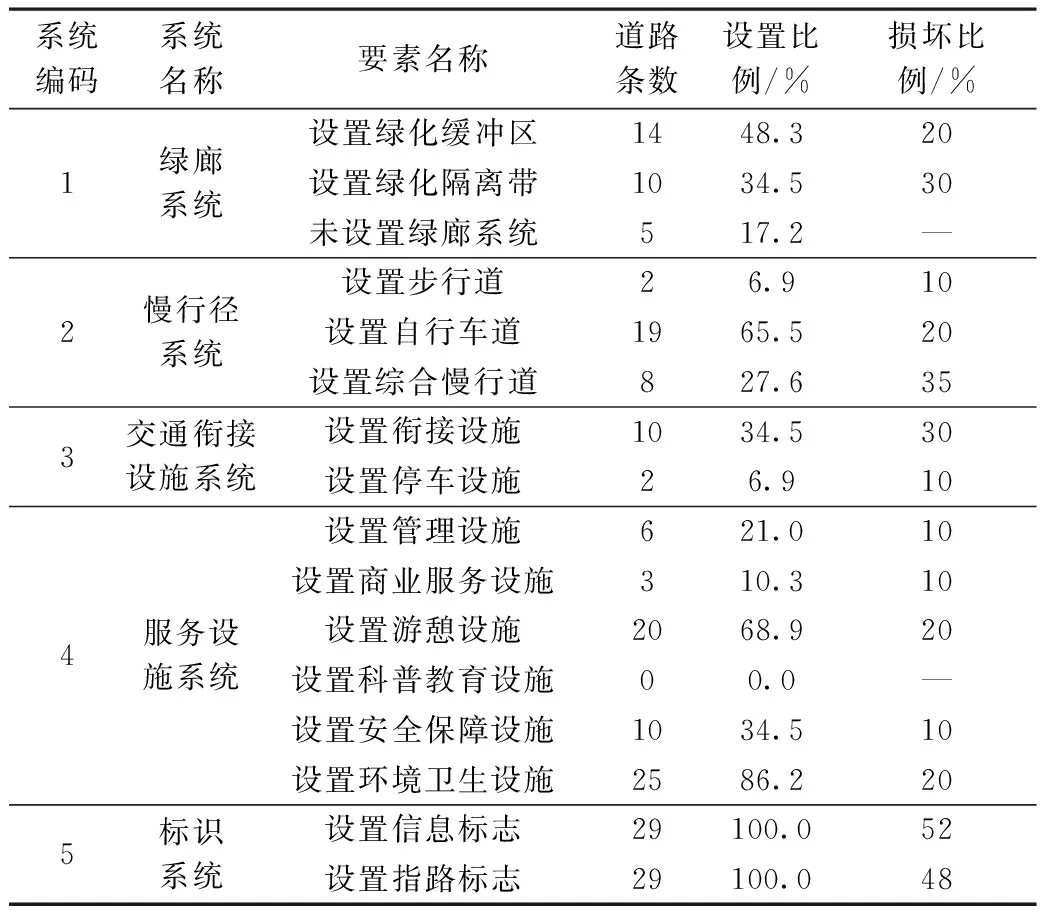

廣東省綠道網系統由綠廊系統、慢行徑系統、交通銜接設施系統、服務設施系統、標識系統五大要素構成。綠道網服役10年,五大系統總體現狀性能如表2所示,其中慢行徑系統、交通銜接設施系統和標識系統損壞比例較高。

表2 斗門段29條綠道五大系統性能現狀

3.2 瀝青混凝土面層病害統計

斗門段21條綠道采用瀝青混凝土面層,其中大部分路段均出現剝落、開裂、擁包、泛油等病害。2011年服役的省綠道4號線(井岸大橋到井岸鎮與斗門鎮交界點路段)瀝青混凝土面層剝落、開裂破損普遍,分析其原因,瀝青混凝土面層為柔性面層[13],基層為其主要強度來源,由于瀝青含量不足、瀝青飽和度偏低等問題,導致瀝青對骨料的握裹力不足,出現瀝青與骨料剝落等病害。

3.3 交通銜接系統統計

交通銜接系統包括綠道停車設施、綠道與城市其他交通系統的接駁設施等。本次調研發現30%的綠道銜接設施損壞,10%的停車設施損壞。周邊新改造城市道路[14]標高與綠道不一致,或新改造城市道路施工挖開后對原有綠道修復不到位,也會導致交通銜接系統連接不暢。

3.4 綠道標識系統損壞統計

綠道系統要求設置統一的標識,要求對各條線路進行統一編號。標識系統包括信息標識、指路標識、規章標識、警告標識等。調查發現部分綠道標識牌、信息墻標識牌損壞。其中51.7%的綠道信息標志損壞,48.4%的綠道指路標志損壞,部分綠道標識牌、信息墻標識牌墻身濕貼石材砂漿飽滿度不足也會導致脫落。

4 使用及維護

4.1 機動車行駛導致綠道損壞

普通機動車道的瀝青混凝土面層設計厚度≥10cm,而綠道瀝青混凝土面層常規做法厚度為5cm。綠道作為機動車道使用,路基容易由于行車荷載等超設計荷載而產生沉降裂縫。另外由于部分綠道與農村機動車道混合使用,慢行徑系統的防撞柱被拆除、機動車卸貨等導致綠道路面病害加速出現。如西灣村內的部分綠道,路面出現大面積剝落、沉陷、坑槽、車轍等病害。

4.2 部分綠道標識系統材料老化

1)綠道熱熔膠標線磨損

調研結果顯示,有9個綠道項目熱熔膠標線磨損未修復,占31%。綠道熱熔膠標線屬于易損部位,耐久性不高,應加快恢復的頻率,提高使用形象。

2)標識系統的ABS樹脂板老化

部分綠道標識牌、信息墻標識牌ABS樹脂板老化、字跡模糊、損壞。ABS樹脂板屬于易損部位,耐久性不高,建議5年更換一次。

4.3 人為破壞

調研發現,6個項目人為破壞影響綠廊系統的景觀美學質量,占調研總量的21%,影響了游憩滿意度和視覺美學感。

5 問題總結及應對措施

1)經過調研發現,服役10年后,珠三角綠道網斗門段存在綠道設計不合理和綠道被人為破壞、綠道使用不當、綠道路面病害等實體現狀問題,導致連續性、可達性、功能性、耐久性、步行舒適感、游憩滿意度、視覺美學感均有降低。在綠道由大規模、粗放式的增量發展邁入到存量化高品質發展新階段的背景下,需秉承全生命周期發展理念,對綠道的管控貫穿規劃、設計、施工、使用和管養的全生命周期每個環節。

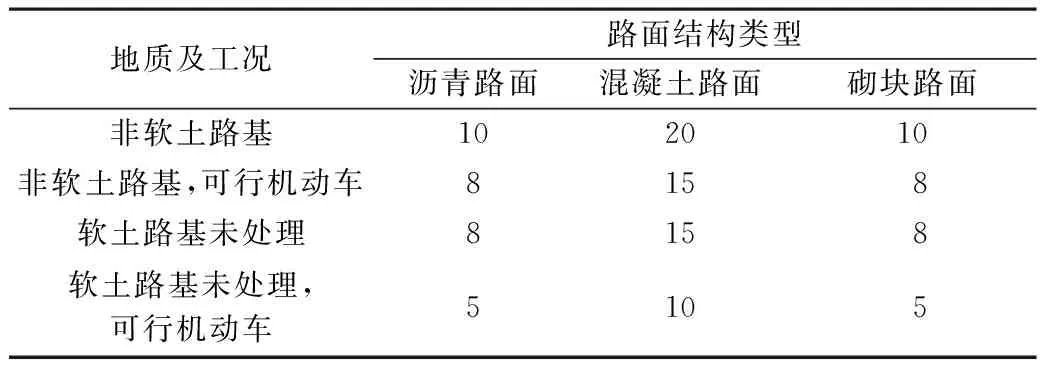

2)瀝青路面的耐久性比混凝土路面低,同時路基的持力層、使用工況對綠道路面結構的設計使用年限也有明顯影響,珠三角綠道路面結構的設計使用年限建議值如表3所示。

表3 綠道路面結構設計使用年限建議值 年

3)完善綠道設計標準:①位于農村周邊的新建綠道由于較為偏遠,村民使用摩托車、小汽車等交通工具需求較高,采用15cm厚混凝土面層;②為減少使用過程中出現橫向開裂病害,綠道面層應設置接縫,接縫密度為5m設1條;或在剛性基層上設置20~25mm厚聚合物改性瀝青應力吸收層、應力吸收膜,或鋪設長纖維無紡聚酯類土工織物;③統一按要求設置緣石,增加道路面層的抗側變形能力,減少出現道路的縱向開裂病害;④深厚軟土地區綠道采用15cm厚的混凝土面層。

4)建立長效綠道管理運營機制,打擊人為破壞綠道、擅自改變綠道使用功能的行為。各級政府加大養護資金投入,明確各條綠道的管理養護單位,定職定責,定期養護,完善綠道功能與設施,保護好珠三角綠道網10年建設及管養的成果。