吉林省農產品物聯網電商平臺構架與實現

朱 丹

(吉林工商學院,吉林長春 130000)

通過新的科學技術、互聯網技術、人工智能技以及科學的管理方法,能夠更好的推動農業的不斷發展,同時現代化農業有很多新的特征[1]。主要體現在新的農業設備的不斷使用[2]、農民被自動化設備所取代、更加完善的農業設施。新的遙感技術、生物技術廣泛應用于農業互聯網之中,使農業互聯網發展的更為迅速,同時物聯具有智能化、人性化、標準化等特點,提高了農業生產效率、產品出售。

1 農產品物聯網電商平臺應用技術

本平臺借鑒了國內外互聯網農業平臺的主流模式,在已有的互聯網硬件的基礎上,以設計軟件為指導思想,在技術上采用了數據挖掘技術、云計算技術、地理信息系統、基于位置的服務等,針對農作物的成長、天氣變化和土壤情況,進行監測與分析[3]。從農作物的生長到最后的產品出售都集中于一個平臺[4]。

在平臺構建中主要采用了云技術[5]。其中云技術包括兩個方面,一是平臺通過外部云數據可以判斷出異常數據;二是平臺把自身的一部分云服務轉讓出來,提供云計算服務,實現云計算收費服務[6]。

在平臺構建上,在總結前人經驗的基礎上,通過分析農產品的生產過程,以及農作物生長的各個階段所需的數據,構建了農產品物聯網平臺[7]。本平臺引入了GIS 系統,此系統為地理信息系統,能充分分析空間數據的展示方法,同時能對地理空間數據進行商品分配,在農產品電商平臺銷售中起到了跟蹤物流、實時提供物流位置等功能;另外,本平臺還引入了云服務技術,這一技術在提高資源的利用、軟件的服務等各方面都起到了極大的作用。同時保證了其他用戶在訪問過程中不會出現系統資源被耗盡的情況,穩定性更高,用戶收益更明顯。

主要實現的軟件技術為:WebGIS 技術、前端技術、.NET技術、ArcGIS 技術,通過這些技術可以實現農業互聯網電子商務平臺的軟件環境。

2 農產品物聯網電商平臺系統框架模型

本系統核心是通過從大田作物、信息采集系統、監測數據等多個角度出發,同時對農戶的需求進行研究,從而構建了系統模型。

1.通過觀察農作物生產全過程,構建大數據農業模型,模型的主要特點為區域化。通過對吉林省農業區域的差別性進行研究,在地理信息系統中標識出差異性,從而構建出科學規范的農業系統模型。

2.在農田中互聯網系統通過對相關數據的采集,在空間和時間等各環節對農作物的生長環境、生長狀態及病蟲害進行數據統計,從而形成大數據,利用地理信息系統的圖形可視化,進行農作物的實時監控。

3.農業物聯網的終端擁有大量的數據,物聯網需要具有很強的數據處理能力,需要大量的擴展接口,同時要與傳感器相連接,實時上傳更多數據,同時要保證大量可靠的數據流通常的進行數據交互,因此云服務系整個項目體系當中起到了重要作用。而通過以上三個技術實現了智能管理的功能和需求。

3 農產品物聯網電商平臺系統結構

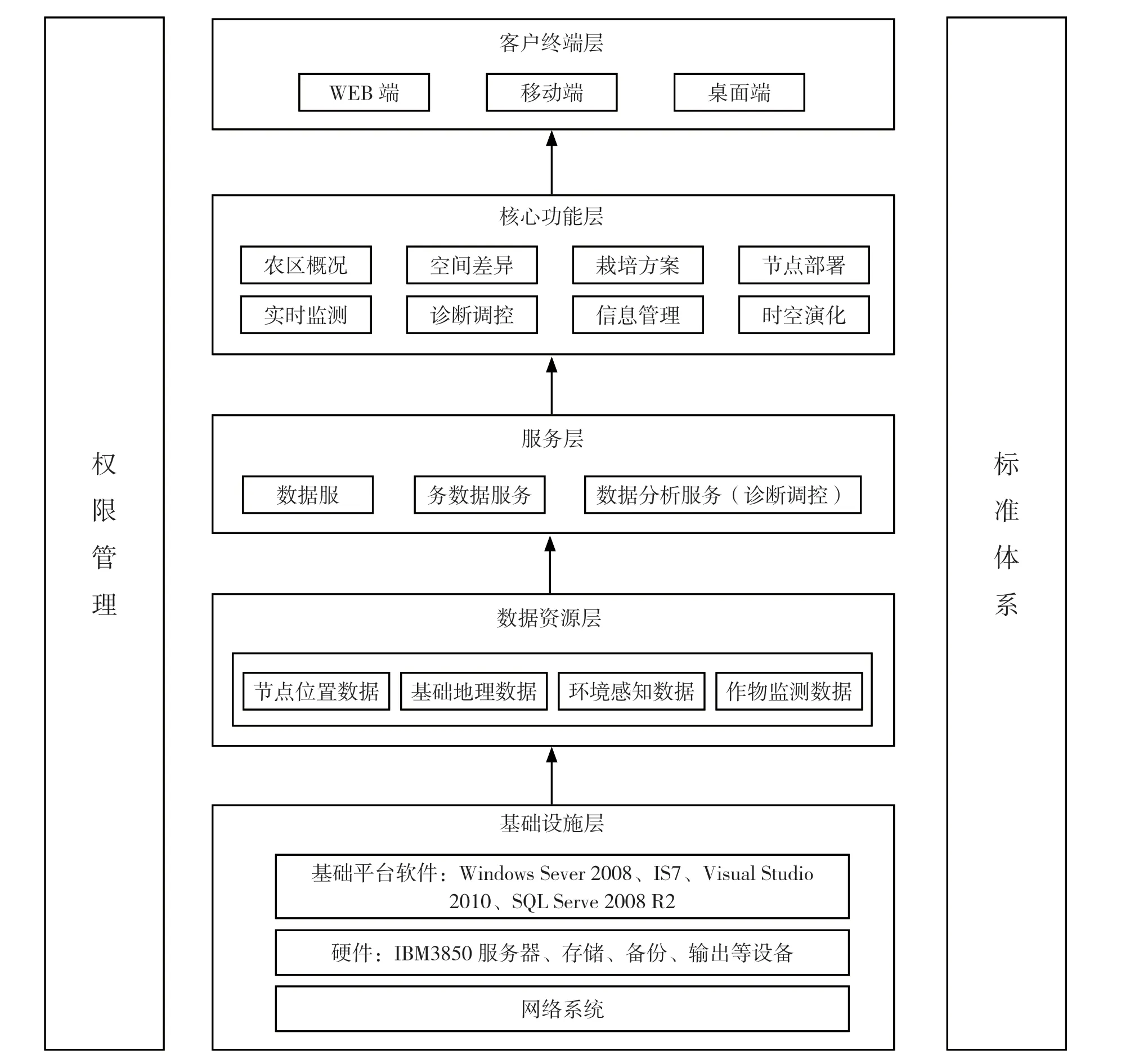

在物聯網平臺結構中會讓整個系統劃分成三層結構,分別為感知層、傳輸層、應用層。感知層為最低層,它是由大量的傳感器構成的,主要功能為采集數據,這一層擁有無線發射模塊進網關,其功能為數據的轉發和存儲;應用層其主要功能為實現客戶端前臺的瀏覽。物聯網電子商務平臺的結構為“感知層-傳輸層-應用層”,具體設計為“基礎設施-數據管理-服務支持-核心功能-客戶終端”的五層結構的系統架構,其結構如圖1 所示。

圖1 系統架構

農業物聯網電子商務平臺的基礎設施,即稱作為基礎設施層,其包括基礎的軟、硬件結構網絡數據內容、數據處理、數據存儲等功能。同時系統還可以利用GIS 地理信息系統,通過位置記錄并與商業數據庫結結合,將重要信息和網絡節點記錄在數據庫中,并傳到后臺進行保存,通過以上結構,保證數據的有效性和完整性。

服務層平臺的主要應用為發布平臺服務信息,從而便于功能層整合、定制系統平臺前端功能,并根據其需求,整合各端數據,根據物聯網電子商務平臺的需求其功能可以進行拓展,端口包括Web 端、移動端、桌面端三種形式。

五層結構既相互協調又相互制約,其結構構成可以解決軟件平臺中物聯網數據采集、數據處理的各種問題,通過本系統可以實現物聯網農控的長期監控、土壤監控、病蟲害監控等各種功能。構建農業物聯網電子商務平臺的目的是通過物聯網傳感器采集農業大數據,并利用云計算、人工智能等技術使現代農業進入到智能化、現代化的新模式,不僅有效的整合了信息資源、防治污染和降低浪費,還實現了現代化優質農業的目標。