新勞動教育“青青校園”課程的開發與實踐

[摘要] 以培養“愛·會·有”人才為指向,我們開發了“青青校園”課程。內容分為以科學觀察為主的課程、以制作為主的課程、以種植為主的課程、以探究為主的課程。學生在基于體驗、探究、實踐、合作、分享的課程學習中增長了勞動知識,掌握了勞動技能,培養了勞動情感,獲得了全面發展。

[關鍵詞] 科學課;拓展性課程;新勞動教育

長期以來,我們的科學課總是圍繞課本轉。作為一名科學課專職教師,一輪輪教下來,我深受學生喜愛,深得學校、家長、社會認可,但是總感覺我的教學缺少一點什么。缺少什么呢?一直彷徨,直到新一輪課程改革的春風吹到我們校園,在我體內有一種認知逐漸被喚醒:我不能僅僅當個教書匠,我的教學應該創設一個實現學生和自己最大教育價值的平臺,我要帶著孩子們創設屬于我們自己的課程。

我們學校坐落在美麗的富春江畔,校園里建有占地20畝的“開心農場”,我校多年來一直推進“新勞動教育”的探索與實踐。在這里,一年四季各種農作物被輪流種植,各班學生一起參與選種、播種、施肥、澆水、除蟲、拔草、收獲等過程,努力實現“從課堂育人到開放育人、從書本育人到生活育人、從知識育人到實踐育人”的育人模式轉換。由此,“青青校園”課程應運而生。

一、“青青校園”課程目標

“青青校園”課程核心素養是培養“兩愛(愛科學、愛生命),兩會(會勞動、會探究),兩有(有感恩心、有責任心)”的新人才。下面簡稱“愛·會·有”

人才。

愛科學。對科學學習活動有興趣,能對身邊的事物保持好奇心、探索欲。能積極主動地從事力所能及的科學探究活動。

愛生命。珍惜身邊的生命世界,體會生命世界的神奇,愿意走進大自然,在與大自然的親密接觸中,善待身邊的事物,不傷害小動物,愿意為環境建設貢獻自己的力量。

會勞動。學會使用一些簡單的勞動工具,在農場能從事簡單的農耕活動,掌握一些勞動的技巧技能。

會探究。掌握基本的探究方法,能靈活運用知識,解決生活中的一些實際問題,進行一些創造性勞動。

有感恩心。會感恩自然的饋贈,珍惜勞動果實;會感恩父母的養育,能和他們一起分享勞動成果;會感恩教師的教育,知道勤奮學習、積極創造是最好的回報;會感恩同學的互助,學會寬以待人、助人為樂。

有責任心。能對自己栽培的植物負責,在種植后期,會對植物進行管理,能對自己前期的言行負責;會整理工具以及實驗材料,不給他人添麻煩;能對班級的榮譽負責,不做有損于班級榮譽的事。

二、“青青校園”課程內容

圍繞“愛·會·有”人才的培養目標,我們建構了下列“青青校園”課程體系。

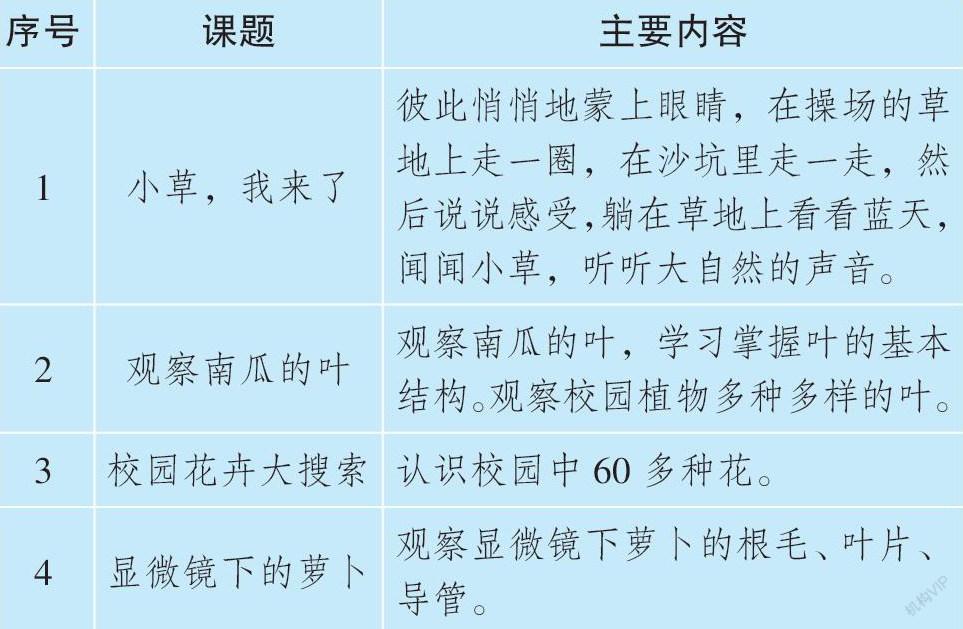

1.以科學觀察為主的課程

科學探究要從身邊熟悉的事物入手,“青青校園”課程就具有這樣的特點。校園里的花草樹木,以其奇特的生命特征為學生的研究提供了豐富的內容。

“青青校園”課程涉及的部分觀察內容:

序號 課題 主要內容

1 小草,我來了 彼此悄悄地蒙上眼睛,在操場的草地上走一圈,在沙坑里走一走,然后說說感受,躺在草地上看看藍天,聞聞小草,聽聽大自然的聲音。

2 觀察南瓜的葉 觀察南瓜的葉,學習掌握葉的基本結構。觀察校園植物多種多樣的葉。

3 校園花卉大搜索 認識校園中60多種花。

4 顯微鏡下的蘿卜 觀察顯微鏡下蘿卜的根毛、葉片、導管。

這是緊密圍繞觀察活動而展開的課程。在這里,我們可以看到最具有科學探究精神的科學課,一系列的活動,主題小而集中,探究集廣度與深度為一體,讓學生在各種各樣的探究實驗中“愛科學、愛生命”“有責任心、有感恩心”地進行主體目標實踐。

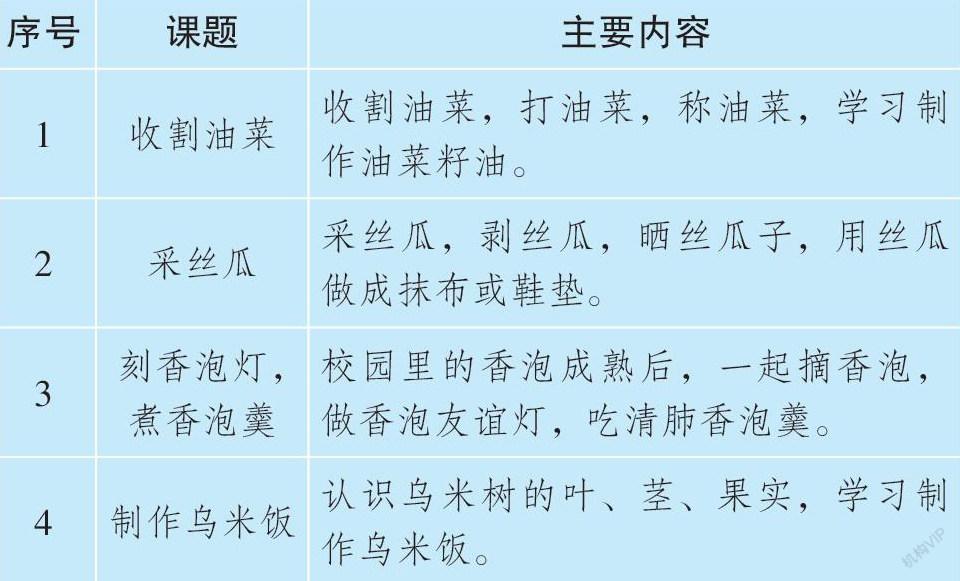

2.以制作為主的課程

制作活動的開展有利于生命教育的活動內涵拓展,有利于創造力、動手能力的培養。制作活動作為新勞動教育的主要組成部分,在科學拓展性課程開發中,也起到舉足輕重的作用。

從課程內容不難看出,這個課程主要承擔著“愛勞動、會創造”“有責任心、有感恩心”的主體目標的踐行與落實。

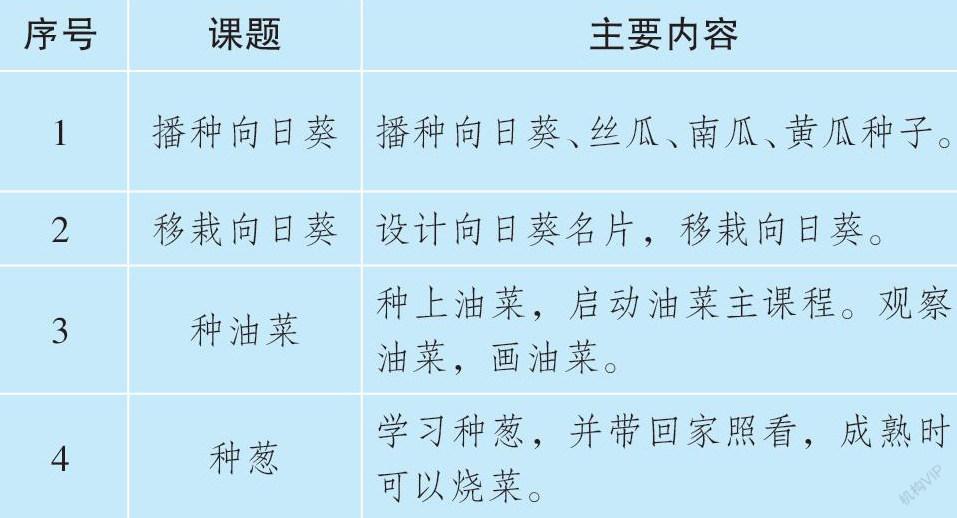

3.以種植為主的課程

種植活動讓學生從教室走向自然,解放雙手和雙眼,和土地親密接觸,成為一個“接地氣”的人。“青青校園”課程中涉及的部分種植內容如下:

該課程主要承擔“愛生命、愛自然”的課程目標的踐行。

4.以探究為主的課程

這個課程以研究為主。所有的研究內容源于生產和生活的需要,源于學生自己種植的內容,以及種植過程中暴露出來的實際問題。

該課程主要承擔“愛生命、愛自然”課程目標的實現。

三、“青青校園”課程實施策略

1.課程編寫,注重勞動文化,傳承學

我們的課程基于學校“開心農場”,所以開發課程中的許多教學內容都與“開心農場”有關。在“青青校園”課程中,我們教會學生種植、移栽、施肥,此外,編稻草繩、研究風車等都緊密圍繞學校勞動文化展開。

2.課堂教學,關注實踐能力,研中學

我們尊重學生的認知規律,在建立充分實踐經驗的基礎上完善認知結構,所以,課程中的很多內容是由一個個探究活動構成的。例如,筆者曾上過公開課“刻香泡燈,煮香泡羹”,在課堂上安排了3個主體活動,先讓學生匯報課前調查到的有關“大雪”的資料,然后教學煮香泡羹,最后刻香泡燈。

3.課時安排,關注時令節氣,按時學

春天是播種的季節,我們主要安排播種的課時;夏天,植物生長旺盛,我們研究一些關于植物的葉和花的問題;植物成熟時,我們設計了做絲瓜鞋墊、刻香泡燈等課程。另一些沒有明確季節要求的植物課時安排穿插其中。課程隨時而動,天人合一,人事相趣。

4.上課時間,長短時結合,靈活學

為了保證學校課題的開展,學校安排了一節“田野大課堂”,學生如有感興趣的植物,可以主動和班主任聯系。學校每周三下午有一節長達50分鐘的社團課,也可以進一步加深課程的落實。我們對于課時的理解很寬泛:有時20多分鐘就夠了,比如去菜地看看植物的長勢;有時既研究又制作,可能需要多個課時才能完成,這些根據課程實施的需要而定。

5.課后分享,多渠道進行,融合學

學生把自己的勞動成果帶回家,帶到社區,與身邊的人分享。心理學研究表明,外部的社會環境和內部心理都會影響自我理解的發展變化。“義賣”“贈送”是我們在社區進行分享的主要方式。在“義賣”“贈送”活動中,兒童逐漸成長并構建多重自我,他們不再提倡個人目標優先,而是轉變為提倡社會文化優先。

四、“青青校園”課程評價體系

有評價才有發展的保證,本著評價“調節教學、鼓勵學生、促進發展”的原則,“青青校園”課程主要采用“三三評價法”。

1.三個階段評價

所謂三個階段評價,即開學初的診斷性評價、學期中的形成性評價、學期末的終結性評價。評價分書面和非書面兩種,書面測試以情境性、論證性、開放性試題為主;非書面評價方式豐富多樣,如社團優秀成員評比、科技之星大講臺、櫥窗展示、實驗擂臺賽、優秀作品展示等。

2.三維主體評價

三維主體評價即學生自評、小組成員互評、師評三方面相結合。例如,每學期結束后,我們都會評選各類優秀社團成員。學生首先自我推薦,然后同學進行評價,投票選舉,教師也參與其中。

3.三個載體評價

一是以評價制度為載體,開展“科學之星”的評比活動。二是以科技節為載體,開展豐富多彩的科技活動,鼓勵學生作品多與新勞動教育相結合,使科技節成為承載評價的重要平臺。三是以“一臺、二窗、三地”為載體,展示學生的學習成果:一臺指的是“科學之星演講臺”;二窗指的是“學校櫥窗”和“科技之星窗”;三地指的是“學習園地”“微信地”和“研究地”。

“青青校園”課程實施以來,孩子們對這種開放的學習方式表現出極大興趣,他們走出教室,來到學校的“開心農場”,開展種植、養殖、觀察、研究活動,從中體驗到生命的偉大、科學的神奇、勞動的艱辛、豐收的喜悅和分享的快樂。

余利娟? ?浙江省杭州市富陽區富春第七小學。