不同版本教材相同內(nèi)容的差異分析與教學(xué)處理

劉金翠

摘要:以普通高中課程“膠體”內(nèi)容為例,分析、比較和理解三個不同版本的新教材,解讀教材的編寫意圖,并從課程標(biāo)準的視角確定教學(xué)的內(nèi)容與學(xué)科素養(yǎng)的發(fā)展,在此基礎(chǔ)上開展融合學(xué)科知識習(xí)得與模型認知素養(yǎng)發(fā)展的教學(xué).

關(guān)鍵詞:課程標(biāo)準;教材;模型認知;膠體

文章編號:1008-0546( 2021)08-0077-05

中圖分類號:G632.41

文獻標(biāo)識碼:B

doi: 10.3969/j.issn. 1008-0546.2021.08.020

在基于核心素養(yǎng)發(fā)展的課程實施中,教師如何認識與理解不同版本教材的差異?如何將課程目標(biāo)中的學(xué)科內(nèi)容知識、基本技能以及價值觀等相結(jié)合并運用于日常的課堂教學(xué)實踐中,讓學(xué)生能夠在全新的、相對陌生的環(huán)境中有效發(fā)展并運用所學(xué)知識?對教師而言這些問題既是挑戰(zhàn),同時也意味著自己在學(xué)習(xí)和教學(xué)的策略設(shè)計以及多種有效學(xué)習(xí)方法的運用上擁有更大的專業(yè)自主權(quán),特別是在課堂上設(shè)計并運用那些能夠引發(fā)深度學(xué)習(xí)、探究式和問題式學(xué)習(xí)以及鼓勵學(xué)生參與學(xué)科實踐活動的方法。下面以“膠體”內(nèi)容為例,對該部分內(nèi)容在三種版本教材的編排差異、素材選擇以及課程標(biāo)準巾的相關(guān)闡述進行探討,從發(fā)展學(xué)生模型認知素養(yǎng)的維度進行分析,以期對教師分析與處理不同版本教材相同教學(xué)內(nèi)容的差異提供參考。

一、教材比較分析

新版的三套高中教材關(guān)于膠體這一教學(xué)內(nèi)容的設(shè)計有同處,有異處,有同而異處,有異而同處。下面從教材的編排順序和內(nèi)容安排兩個角度進行分析。

1.三種版本教材的知識編排

山東科學(xué)技術(shù)出版社的教材(下文簡稱魯科版)將膠體放在第二章“元素與物質(zhì)世界”的第一節(jié)“元素與物質(zhì)的分類”中[1]。該節(jié)內(nèi)容從元素與物質(zhì)的關(guān)系開始,引出如何從形成元素的角度對物質(zhì)進行分類,接著從物質(zhì)分類與物質(zhì)性質(zhì)的視角揭示出對物質(zhì)進行分類的本質(zhì)作用在于方便對其進行研究,最后將膠體作為一種特殊的混合物進行介紹。魯科版教材關(guān)于膠體內(nèi)容的編排如圖1所示。

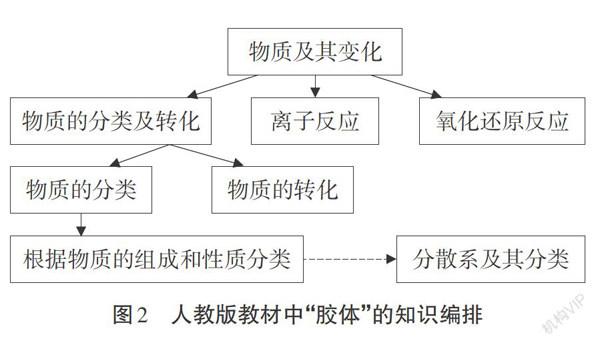

人民教育出版社教材(下文簡稱人教版)將膠體放在第一章“物質(zhì)及其變化”的第一節(jié)“物質(zhì)的分類及轉(zhuǎn)化”中[2],該節(jié)內(nèi)容分為兩個部分,一是物質(zhì)的分類,二是物質(zhì)的轉(zhuǎn)化。在物質(zhì)的分類巾教材首先根據(jù)物質(zhì)的組成和性質(zhì)進行分類,接著介紹了對于分散系的分類。人教版教材關(guān)于膠體內(nèi)容的編排如圖2所示。

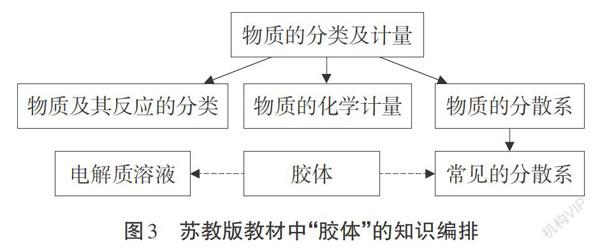

江蘇鳳凰教育出版社的教材(下文簡稱蘇教版)將膠體放在專題1“物質(zhì)的分類及計量”的第三單元“物質(zhì)的分散系”中[3]。這一單元首先介紹了溶液、濁液和膠體這三種分散系,接下來介紹了膠體和電解質(zhì)溶液這兩種分散系的一些特殊性質(zhì)。蘇教版教材關(guān)于膠體內(nèi)容的編排如圖3所示。

三種版本的教材在知識的內(nèi)容編排上存在一定的差異。相比較而言,魯科版教材特別關(guān)注由表及里的物質(zhì)研究方法與思路的學(xué)習(xí)。首先從組成物質(zhì)的元素認識物質(zhì)的分類方法,再從各類物質(zhì)的不同性質(zhì)認識物質(zhì)類別與性質(zhì)的關(guān)系,最后從構(gòu)成物質(zhì)微粒的視角來了解不同的分類方法。人教版教材特別關(guān)注物質(zhì)及其變化的知識體系。學(xué)習(xí)沿著物質(zhì)的分類到不同類別物質(zhì)的轉(zhuǎn)化這條主線展開,在物質(zhì)的分類中首先學(xué)習(xí)根據(jù)物質(zhì)組成和性質(zhì)進行分類的方法,再到根據(jù)分散質(zhì)微粒大小進行分類的方法。蘇教版教材則引導(dǎo)學(xué)生從定性和定量兩個視角來學(xué)習(xí)和研究物質(zhì)。教材在學(xué)習(xí)了物質(zhì)及其反應(yīng)的分類后安排了物質(zhì)的化學(xué)計量的內(nèi)容,除了從定量視角認識物質(zhì)外,教材也關(guān)注了物質(zhì)的聚集狀態(tài)對物質(zhì)性質(zhì)的一些影響,這種聚集狀態(tài)對于性質(zhì)的影響在膠體知識的學(xué)習(xí)中有一定的遷移。

盡管在內(nèi)容編排上存在差異,三種版本的教材又都具有非常清晰的共性。教材都將膠體放在了物質(zhì)與反應(yīng)的分類中,都關(guān)注了物質(zhì)類別與性質(zhì)之間的關(guān)聯(lián),都突出了膠體知識對于學(xué)生建立從微粒視角來認識宏觀物質(zhì)的作用。在膠體知識的學(xué)習(xí)之后,也都安排了電解質(zhì)的電離以及離子反應(yīng)等知識的學(xué)習(xí),這樣的編排有助于學(xué)生對不同分散系的特點和性質(zhì)形成一個整體的認識,突出了分散系模型認知對于理解不同分散系所具有性質(zhì)的學(xué)習(xí)功能。因此,在“膠體”內(nèi)容的學(xué)習(xí)巾,教師既需要從宏觀辨識與微觀探析這一學(xué)科素養(yǎng)維度出發(fā)展開教學(xué),也需要關(guān)注模型認知這一學(xué)科素養(yǎng)維度的發(fā)展,需要以“膠體”知識內(nèi)容的學(xué)習(xí)為載體,幫助學(xué)生建立模型認知與發(fā)展的一般思路。教師應(yīng)思考以怎樣的模型建構(gòu)學(xué)科邏輯來組織教學(xué)活動,讓學(xué)生將自己的原有經(jīng)驗、實驗觀察和探究方法相結(jié)合,完成模型建構(gòu)、發(fā)展與運用的學(xué)習(xí)過程。

2.三種版本教材的內(nèi)容安排

從內(nèi)容上看,三種不同版本的教材中膠體內(nèi)容的核心知識基本相同,而拓展的部分以及知識展開的方式略有差異,也體現(xiàn)了教材編寫者不同的視角和觀念。三種版本的教材都緊緊圍繞課程標(biāo)準的要求,關(guān)注了分散系、分散質(zhì)、分散劑和膠體概念的學(xué)習(xí),設(shè)計了丁達爾效應(yīng)的實驗以及對實驗現(xiàn)象的微觀解釋。三種版本教材膠體的知識內(nèi)容安排見表1。

三種不同版本的教材分別構(gòu)建了具有各自特點的連貫而清晰的學(xué)習(xí)圖景。魯科版教材圍繞溶液、膠體和濁液三種分散系中分散質(zhì)大小的差異,不僅指出這種差異在光線通過三種分散系時產(chǎn)生的不同現(xiàn)象,還揭示了如何利用這一差異進行三種分散系的分離。這樣的設(shè)計既將滲析與過濾這兩種本質(zhì)相同的分離方法建立關(guān)聯(lián),又從多種視角給出了不同分散系巾微粒大小差異的證據(jù)。在膠體的性質(zhì)中還安排了膠體的吸附性以及作為拓展視野出現(xiàn)的電泳與聚沉,這些內(nèi)容既是膠體的重要性質(zhì),也是解釋膠體為何具有介穩(wěn)定性的不同視角的證據(jù),還與膠體的應(yīng)用息息相關(guān),完整地構(gòu)建了一幅思考構(gòu)成膠體微粒大小與其特殊性質(zhì)關(guān)系的思維方式的圖景。

人教版教材緊緊圍繞著物質(zhì)的分類這一線索,介紹了不同類別的膠體,建立了關(guān)于膠體分類較為完整的知識體系,也讓學(xué)生將常見的以液體作為分散劑的認識拓展至更廣泛概念上的分散系。在丁達爾效應(yīng)實驗之前,教材設(shè)計了將氯化鐵溶液滴入沸水的實驗,既通過簡單的方法展示了膠體的一種制備過程,讓學(xué)生對膠體的形成產(chǎn)生感性認識,也為將來學(xué)生進一步學(xué)習(xí)鹽類的水解埋下了伏筆。教材沿著膠體的概念、分類、制備和性質(zhì)逐漸展開,娓娓道來,為學(xué)生構(gòu)建了較為完整的知識體系圖景,并在這一圖景巾適當(dāng)留白,充分體現(xiàn)了知識不斷生長與發(fā)展的特點。

蘇教版教材圍繞著膠體的結(jié)構(gòu)特點、性質(zhì)與應(yīng)用展開,在丁達爾效應(yīng)實驗的同時設(shè)計了膠體用于凈水的實驗,突出了基于證據(jù)進行推理和在實驗中學(xué)習(xí)膠體吸附性的方法。這一設(shè)計也將氫氧化鐵膠體的凈水與初中化學(xué)學(xué)習(xí)的明礬凈水原理建立關(guān)聯(lián),突出了知識之間的聯(lián)系以及知識的應(yīng)用價值。在拓展視野中,教材介紹了膠體與表面化學(xué)這一化學(xué)研究的分支,從材料、醫(yī)藥和國防等工業(yè)應(yīng)用的視角介紹這一研究領(lǐng)域的學(xué)科前沿知識。通過以上編排,教材為學(xué)生構(gòu)建了一幅學(xué)科知識、社會應(yīng)用和未來發(fā)展的圖景,展現(xiàn)了化學(xué)學(xué)科知識在促進社會發(fā)展中所起到的作用。

分析三種教材對于膠體內(nèi)容的編排,可以發(fā)現(xiàn)基本都遵循了模型準備——模型建構(gòu)——模型運用的認知發(fā)展過程。三種教材都在原有溶液和濁液模型的基礎(chǔ)上,根據(jù)新的實驗現(xiàn)象與事實讓學(xué)生對自己原有模型進行分析、修正和拓展,構(gòu)建更抓住分散系本質(zhì)特點的新的模型。教材都非常關(guān)注模型的功能取向,關(guān)注模型的發(fā)展與效化,即如何對基于已有模型的預(yù)測進行證實或證偽。

二、課程標(biāo)準分析

在對不同版本教材的內(nèi)容進行分析的時候,教師首先需要對課程標(biāo)準中該部分內(nèi)容的內(nèi)容要求、學(xué)習(xí)活動建議、學(xué)業(yè)要求以及核心素養(yǎng)水平劃分的相關(guān)內(nèi)容進行分析,在理解課程標(biāo)準的基礎(chǔ)上發(fā)揮自己的專業(yè)判斷力,規(guī)劃并實施適合自己學(xué)生的學(xué)習(xí)目標(biāo)。學(xué)習(xí)目標(biāo)的設(shè)計應(yīng)該包括知識內(nèi)容、認知過程以及核心素養(yǎng)的發(fā)展,在此基礎(chǔ)上可以選擇合適的教學(xué)方式組織課程的實施行為以確保達成所設(shè)計的教學(xué)目標(biāo)。對于課程標(biāo)準的分析可以從四個維度展開,如圖4所示。

根據(jù)以上分析維度對“膠體”內(nèi)容進行分析。課程標(biāo)準中對于“膠體”的教學(xué)要求集中在“主題2常見的無機物及其應(yīng)用”中,分別有以下幾點:在“內(nèi)容要求”欄目中指出學(xué)生需要“認識膠體是一種常見的分散系”;在該主題的“學(xué)習(xí)活動建議”欄目中要求進行“膠體的丁達爾實驗”的實驗及探究活動;在“學(xué)業(yè)要求”欄目巾指出學(xué)生在學(xué)習(xí)這部分知識之后應(yīng)該“能舉例說明膠體的典型特征”。此外,在“實驗化學(xué)”選修模塊主題l基礎(chǔ)實驗中建議學(xué)生可以圍繞物質(zhì)的制備實驗展開學(xué)習(xí),如膠體的制備與性質(zhì)。

1.“內(nèi)容要求”分析

“內(nèi)容要求”是對學(xué)習(xí)的知識內(nèi)容進行規(guī)定,對教材的編寫提出要求。“認識膠體是一種常見的分散系”,就是要求在教材中從分散系的視角來學(xué)習(xí)膠體,編寫時需將膠體與學(xué)生熟悉的溶液和濁液建立關(guān)聯(lián),幫助學(xué)生認識這三種分散系的本質(zhì),理解其在微粒聚集程度上的差異及其引起的性質(zhì)差異,認識到膠體特殊的性質(zhì)所對應(yīng)的特別用途。通過以上分析可知,膠體是基于溶液和濁液發(fā)展起來的關(guān)于物質(zhì)類別的知識,學(xué)習(xí)巾需要注意概念與模型的發(fā)展。教師對內(nèi)容要求進行分析是從學(xué)科知識整體上了解學(xué)習(xí)內(nèi)容及其所屬的學(xué)習(xí)范疇。膠體的學(xué)習(xí)是通過發(fā)現(xiàn)問題與解決問題的方式,發(fā)展學(xué)生對物質(zhì)世界及學(xué)科概念的理解,并通過類比與建立模型的方法,在經(jīng)驗世界與科學(xué)概念之間架構(gòu)橋梁。

2.“學(xué)習(xí)活動建議”分析

“學(xué)習(xí)活動建議”是對課堂教學(xué)方式給出建議,這種建議應(yīng)該是基于對內(nèi)容要求的理解以及學(xué)生化學(xué)學(xué)科核心素養(yǎng)發(fā)展的需求所設(shè)計。“膠體的丁達爾實驗”這一課堂實驗及探究活動的作用有兩點:一是完成學(xué)科知識的學(xué)習(xí)。讓學(xué)生通過實驗從宏觀上看到膠體的特殊性質(zhì),形成感性認識之后思考為何膠體會產(chǎn)生這樣的性質(zhì),進而從構(gòu)成微粒的視角來認識這種特殊的分散系。二是促進學(xué)科核心素養(yǎng)的發(fā)展。該實驗主要涉及兩個維度核心素養(yǎng)的發(fā)展,一是“宏觀辨識與微觀探析”,二是“證據(jù)推理和模型認知”。教學(xué)中需要將真實性探究的認知過程與模型建構(gòu)的本質(zhì)納入知識學(xué)習(xí)的過程中,形成以模型認知發(fā)展為主線的探究教學(xué)活動線索,探討在模型建構(gòu)與發(fā)展的活動中學(xué)生的行為表現(xiàn)。

3.“學(xué)業(yè)要求”分析

“學(xué)業(yè)要求”闡述的是學(xué)生完成這部分內(nèi)容的學(xué)習(xí)之后應(yīng)該能夠做的,它按照學(xué)科領(lǐng)域?qū)稍u價的學(xué)習(xí)結(jié)果進行明確規(guī)定,說明了對這一知識內(nèi)容考查什么以及如何考查的問題。“能舉例說明膠體的典型特征”是一種表述課程內(nèi)容的方式,這一表述方式清晰地闡明了該部分內(nèi)容學(xué)習(xí)的核心目標(biāo),可用于對學(xué)習(xí)者進行最終評價。要達成這一要求,可以讓學(xué)生參與膠體及分散系模型意義的闡述解釋與探究活動,讓學(xué)生在參與活動的過程巾產(chǎn)生想法、建立模型進而修正概念模型,最終能夠運用模型來理解和分析膠體的典型特征。

4.“學(xué)科核心素養(yǎng)”分析

從學(xué)科核心素養(yǎng)發(fā)展的視角來看,在膠體的學(xué)習(xí)中主要涉及的素養(yǎng)有兩個維度:宏觀辨識與微觀探析以及證據(jù)推理與模型認知,本文主要討論模型認知素養(yǎng)的發(fā)展。對“模型認知”素養(yǎng)的水平l特征描述為“能識別化學(xué)中常見的物質(zhì)模型和化學(xué)反應(yīng)的理論模型,能將化學(xué)事實和理論模型之間進行關(guān)聯(lián)和合理匹配”。水平2的描述為“能理解、描述和表示化學(xué)中常見的認知模型,指出模型表示的具體含義,并運用于理論解釋或推測物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)、性質(zhì)與變化。”

必修化學(xué)教學(xué)的核心素養(yǎng)要求為水平1和水平2層級,因此,這兩個層級的描述規(guī)定了該學(xué)習(xí)內(nèi)容在這兩個核心素養(yǎng)維度上的具體要求和深度。在“模型認知”素養(yǎng)維度上,這部分學(xué)習(xí)內(nèi)容需要達到水平2層次,學(xué)生需要基于溶液、膠體和濁液三種分散系對光線的不同作用這一實驗事實進行推測,并建立分散質(zhì)大小的模型對其加以解釋;還需要根據(jù)電泳現(xiàn)象建立帶電的膠體粒子這一模型,并將其用于解釋膠體在遇到電解質(zhì)等情況下的聚沉現(xiàn)象。教學(xué)時教師需注意模型效化中概念的融合、連貫與發(fā)展性,學(xué)生經(jīng)由觀察、分析和對已有知識的梳理,進一步確認模型內(nèi)部組成之間的關(guān)聯(lián)性,所形成的新的模型結(jié)構(gòu)的融合與連貫程度較高。

三、教學(xué)設(shè)計分析

教師對于宏觀辨識與微觀探析以及證據(jù)推理往往比較熟悉,但是在模型認知的教學(xué)理解與實施上存在一定的差異。大家都知道利用科學(xué)模型的教學(xué)和模擬能夠促進較為復(fù)雜的概念學(xué)習(xí)與理解,然而雖然模型經(jīng)常在化學(xué)課堂上使用,但往往僅起到直觀模擬原型的作用,對模型建構(gòu)與發(fā)展的過程與方法缺少解釋與說明,對模型的意義、目的、限制與適用范圍等缺少分析與理解,使得學(xué)生對模型的了解與認識仍依賴自己的經(jīng)驗與領(lǐng)悟。整體而言,教學(xué)巾主要集中在特定模型上,以認識論為主,即讓學(xué)生通過模型了解與認識現(xiàn)象,在方法論上的學(xué)習(xí)與探討較少。

讓內(nèi)隱的心智模式透過模型來使思考具體或外顯化,是膠體教學(xué)中需要關(guān)注的內(nèi)容。教師需要更多地思考如何運用模型呈現(xiàn)、運用模型思考、運用模型解釋、運用模型理解、運用模型表達的學(xué)習(xí)方式,關(guān)注學(xué)科內(nèi)隱知識結(jié)構(gòu)與外顯模型的交互作用。模型認知學(xué)習(xí)能夠幫助學(xué)生以可見到的形式來思考,而不僅僅是以抽象的描述或符號的形式,能夠傳遞難以輕易看到的內(nèi)容,引發(fā)對于物質(zhì)間復(fù)雜關(guān)系的思考,從而建立更合理的科學(xué)認知。

從以上對于課程標(biāo)準和不同版本的教材分析中可見,三種版本的教材盡管在“膠體”知識內(nèi)容的呈現(xiàn)形式上表現(xiàn)出了個性化的設(shè)計,但其在模型認知這一素養(yǎng)維度的發(fā)展是相同的。不同版本的教材中都注意了幫助學(xué)生建立“膠體”的認知模型,并運用這一認知模型來解釋生活和實驗中遇到的問題。如圖5,教師可以圍繞模型認知這一學(xué)科素養(yǎng)維度的發(fā)展,以膠體的知識學(xué)習(xí)為情境,通過模型準備、模型構(gòu)建、模型修正和模型運用這一發(fā)展途徑[4],建立起學(xué)科知識學(xué)習(xí)與模型認識素養(yǎng)發(fā)展的良好互動關(guān)系。

首先,膠體這一知識的學(xué)習(xí)需要進行模型準備,溶液和濁液屬于學(xué)生的先前知識與概念,這兩個概念的認識與理解深度對于膠體概念的學(xué)習(xí)非常重要,教學(xué)時可以基于事實和模型對溶液和濁液中的微粒分散情況進行分析和討論,從而為膠體的學(xué)習(xí)進行模型準備。

接下來在觀察與分析膠體性質(zhì)的基礎(chǔ)上,教學(xué)可以將膠體與剛剛建立的溶液與濁液的模型進行對比,分析膠體與前兩個分散系基本模型之間的關(guān)系與異同,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建起膠體的模型,并利用已構(gòu)建的膠體模型與溶液、濁液模型的關(guān)系與結(jié)構(gòu)進行效化,這是模型建構(gòu)的過程。

隨著學(xué)習(xí)的深入,學(xué)生不斷有新的認識,會發(fā)現(xiàn)他們自己原先構(gòu)建的膠體模型在解釋這些新的現(xiàn)象時存在不足之處。教學(xué)巾需要增加他們原先構(gòu)建的膠體模型中的結(jié)構(gòu)、要素或關(guān)系,將其修正為新的模型,這是模型修正的過程。

最后,可以通過知識運用與知識拓展展開兩個水平層次的模型運用,知識運用環(huán)節(jié)可以將修正后的膠體模型應(yīng)用在與前面的學(xué)習(xí)活動類似情境的問題中,而知識拓展可以從膠體到不同微粒聚集狀態(tài)對于物質(zhì)性質(zhì)的影響,將物質(zhì)微粒大小與物質(zhì)性質(zhì)之間關(guān)系的模型應(yīng)用于新情境的問題中。

從課程標(biāo)準出發(fā)對不同版本的教材進行分析,能夠幫助教師對其編寫理念、內(nèi)容編排、素材選取、欄目設(shè)計、呈現(xiàn)形式、文本特色等進行解讀,更好地認識學(xué)習(xí)內(nèi)容的學(xué)科本質(zhì)、結(jié)構(gòu)體系與學(xué)習(xí)線索,從而更好地對教學(xué)素材進行整合、重組和利用,設(shè)計出兼顧知識習(xí)得與素養(yǎng)發(fā)展的課堂教學(xué)。

參考文獻

[1]王磊,陳光巨.化學(xué)必修第一冊[M].濟南:山東科學(xué)技術(shù)出版社.2019

[2]王晶,畢華林.化學(xué)必修第一冊[M].北京:人民教育出版社.2019

[3]王祖浩.化學(xué)必修第一冊[M].南京:江蘇鳳凰教育出版社.2020

[4]宋元惟.探討日本與臺灣學(xué)生之模型本質(zhì)認識——以東京與臺北地區(qū)為例[D].臺北:臺灣師范大學(xué),2016