飼料加工方式對育肥豬生長性能、養分消化及胴體性狀的影響

李永萍,寧志軍,郭 偉,陶艷華,郭晶晶*,靳小惠

(1.河南省漯河市召陵區動物衛生檢疫服務中心,河南漯河 462000;2.河南省漯河市召陵區動物疫病預防控制中心,河南漯河 462000;3.河南省漯河市郾城區動物檢疫檢驗中心,河南漯河 462000;4.河南省漯河市郾城區動物疫病預防控制中心,河南漯河 462000;5.河南省漯河市動物檢疫站,河南漯河 462000)

飼糧的物理特性是決定動物生產性能的重要因素,因此,最適的原料粉碎粒度一直是一個熱門的研究課題。生產上降低原料粉碎粒度可以增加酶消化的表面積,相關研究結果發現,降低原料粉碎粒度對豬營養物質消化率具有積極影響,如淀粉表觀消化率隨著顆粒粒度的減小而提高,總能和粗蛋白質的表觀消化率隨原料粉碎粒度的減小而提高(黃偉等,2016;段海濤等,2015)。雖然降低原料粉碎粒度有許多積極的影響,但它可能導致生產成本增加和飼料生產率下降。此外,由于不同采食量、胃潰瘍發生率和不同的環境條件,相關研究中不同粒度的影響結果也不一致。因此,最優顆粒大小顯然需要評估改善豬的生長與可接受的生產成本。玉米-豆粕型日糧制粒后對提高生長性能、養分消化率和飼料效率具有積極作用。Ulens等(2015)研究證明,飼喂顆粒日糧的豬飼料效率相對于飼喂粉狀豬有所提高,而發現顆粒飼料可提高斷奶豬采食量,產生這些反應的主要原因是飼料原料中淀粉組分的糊化程度提高(馬海江等,2011)。雖然有研究發現與顆粒飼料對豬的影響有關,但飼料形式和飼料成分顆粒大小之間相互作用的信息有限。飼料形式和粒度是決定生產成本的主要因素,但由于以往研究結果不一致,難以實現最優標準。因此,本試驗旨在評估飼料加工方式對育肥豬生長性能、養分消化及胴體性狀的影響。

1 材料與方法

1.1 試驗設計 試驗將896頭13周齡平均體重為42.77 kg的商品肥豬隨機分為4組,每組8個重復,每個重復28頭。試驗采用2×2因子設計,即2種飼料形式(粉料和顆粒料)及2種原料粉碎粒度(500和1000 μm),原料粉碎不同粒度主要針對玉米,整個試驗為期8周。

表1 基礎日糧組成及營養水平

1.2 數據收集 試驗期間每天觀察豬只健康狀況,每2周對各重復的豬進行稱重,每周記錄1次飼料用量,試驗結束后計算各組日增重、采食量和料重比。

1.3 樣品采集及分析 在試驗結束前3 d,每個重復選擇體重接近的4頭豬進行代謝試驗,收集糞便,用于測定干物質、粗蛋白質、粗脂肪表觀消化率及氮排泄、氮沉積量,具體方法參考于長寧等(2015)的研究報道。之后每個重復隨機選擇5頭豬進行屠宰,稱量屠體重,用游標卡尺測定背最長肌厚度,分離胃腸道、腿肌和腰肌并稱重。

1.4 數據分析 將各重復數據用EXCEL做均值和標準誤差處理,將各指標的平均值代入SAS軟件多因素方差分析模型中,采用Turkey法進行多重比較,同時研究兩個主因素的交互作用,P<0.05表示差異顯著。

2 結果與分析

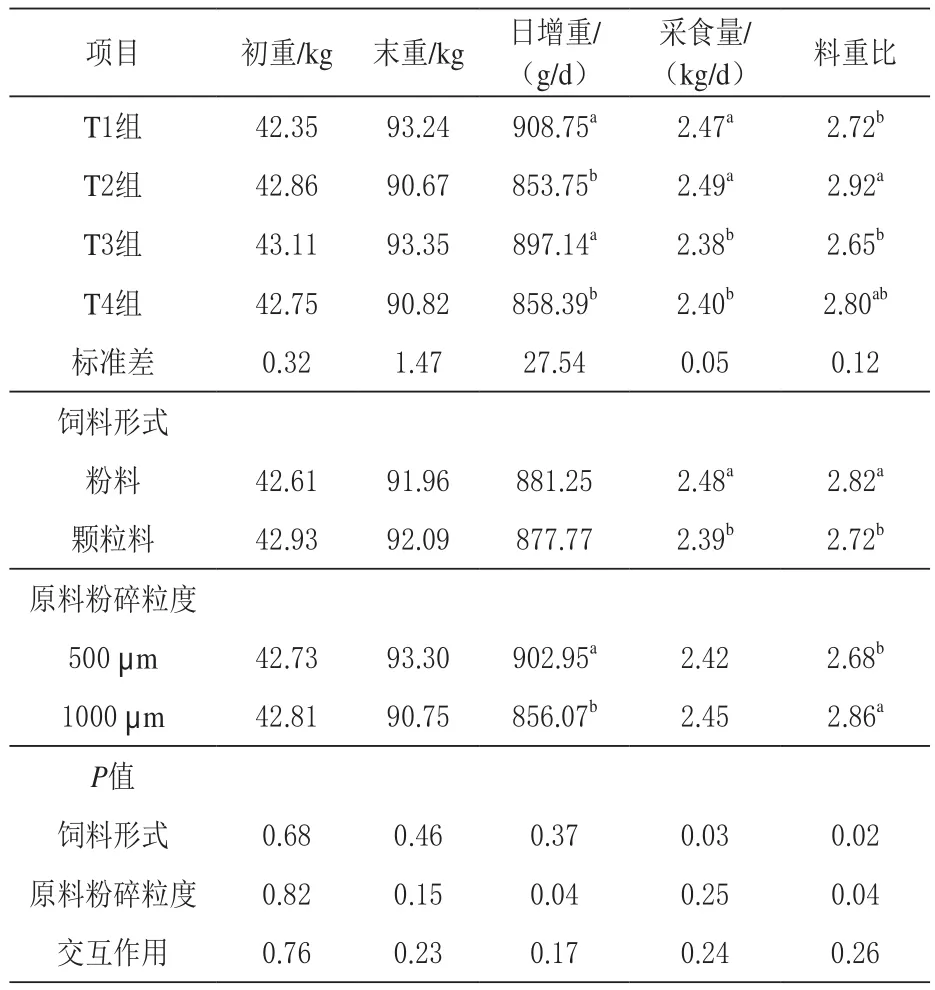

2.1 飼料加工方式對育肥豬生長性能的影響 由表2可知,飼料形式和原料粉碎粒度及其交互效應對育肥豬末重的影響無顯著差異(P>0.05)。粉料組育肥豬平均日采食量和料重比較顆粒料顯著提高3.77%和3.68%(P<0.05),同時,500 μm粒度組育肥豬日增重較1000 μm顯著提高5.48%(P<0.05),但料重比顯著降低6.29%(P<0.05)。飼料形式和粒度對育肥豬平均日增重、采食量和料重比的影響均無顯著交互效應(P > 0.05)。

表2 飼料加工方式對育肥豬生長性能的影響

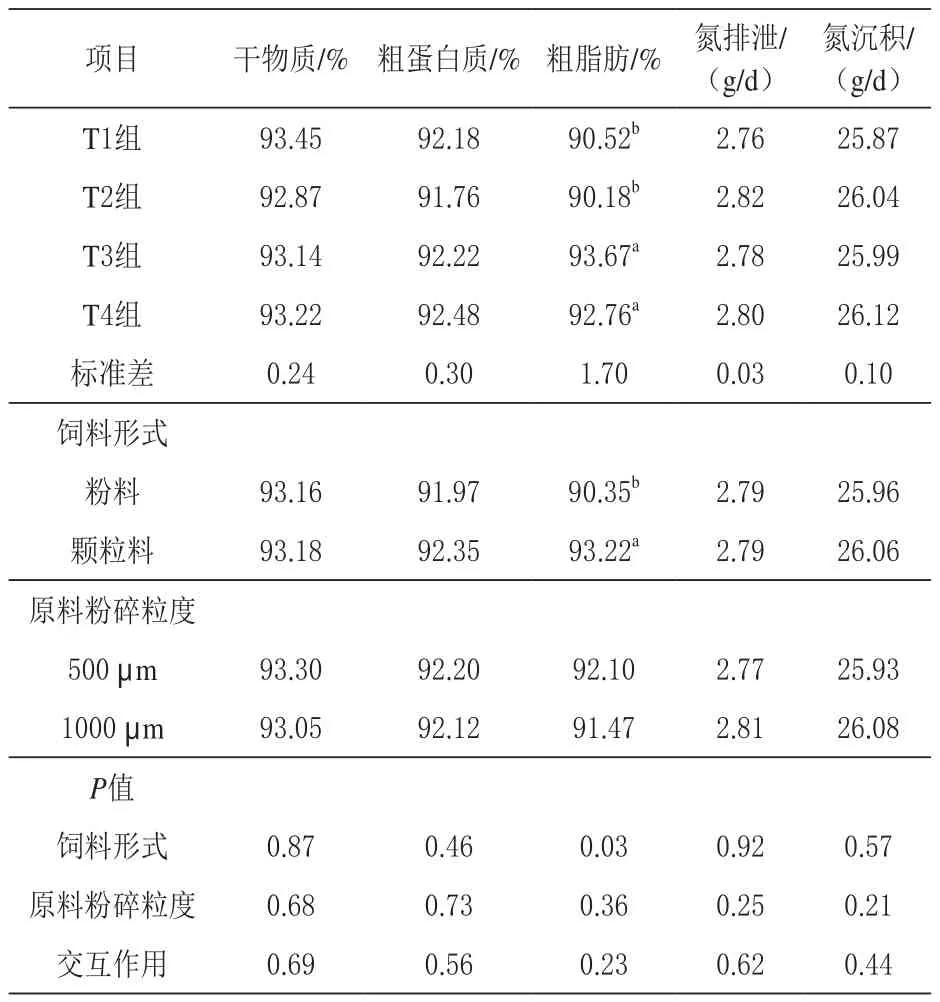

2.2 飼料加工方式對育肥豬養分表現消化率及氮沉積的影響 由表3可知,飼料形式和粒度及其交互作用對育肥豬干物質、粗蛋白質、氮排泄和氮沉積的影響均無顯著差異(P>0.05)。顆粒料組育肥豬粗脂肪表觀消化率較粉料組顯著提高3.18%(P<0.05),但原料粉碎粒度及飼料形式和粒度的交互作用對粗脂肪表觀消化率的影響均無顯著差異(P>0.05)。

表3 飼料加工方式對育肥豬養分表觀消化的影響

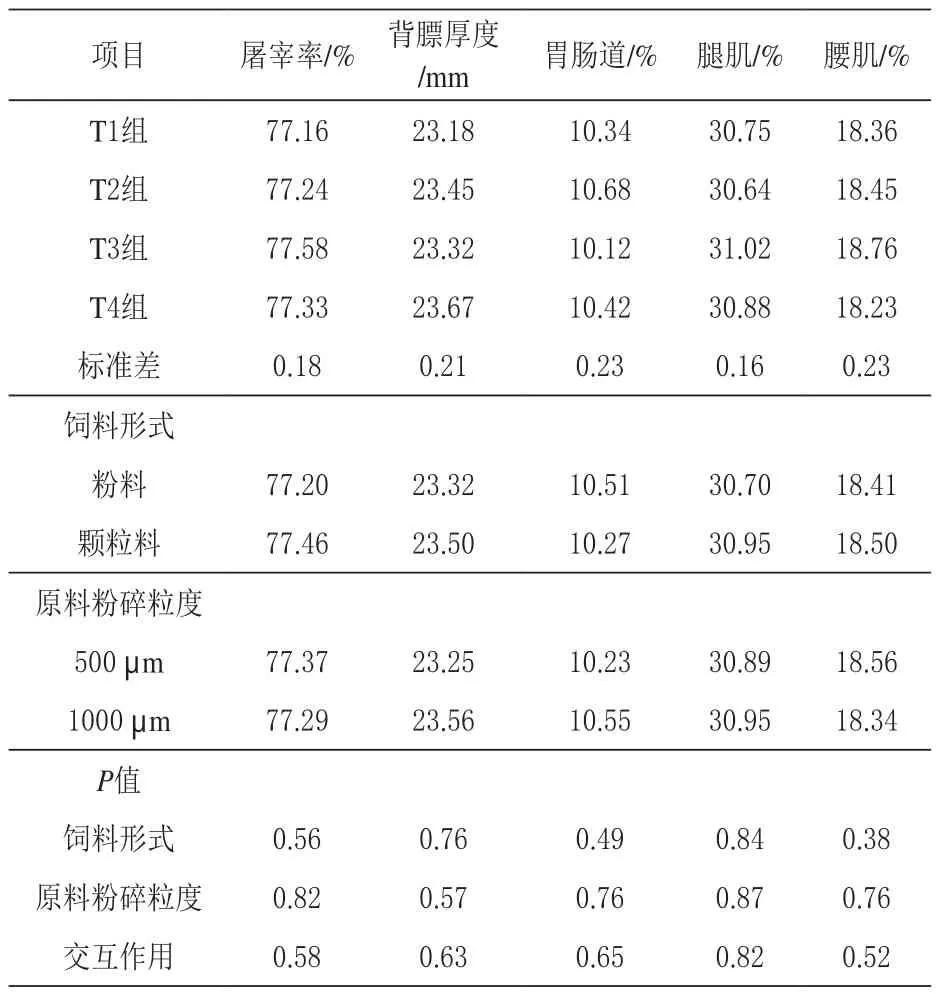

2.3 飼料加工方式對育肥豬胴體性狀的影響 由表4可知,飼料顆粒形式和粒度及其交互效應對育肥豬屠宰率、背膘厚度、胃腸道、腿肌和腰肌的影響均無顯著差異(P>0.05)。

表4 飼料加工方式對育肥豬胴體性狀的影響

3 討論

環境條件和動物日齡對采食量有不同的影響。在一個管理良好的環境中,動物會有最大的采食量。因此,不同飼料形式對采食量的影響可能大于真實采食量。在本試驗中,豬在整個試驗期間粉料的采食量均高于顆粒料。一般來說,顆粒料由于通過高溫制粒過程,提高了淀粉的糊化程度,從而提高了谷物的淀粉消化率,這可能也是本試驗中顆粒料組育肥豬飼料效率提高的原因(Attia等,2012)。本研究結果發現,降低原料粉碎粒度對豬飼料效率有積極影響,這與Wondra等(1995)報道的結果一致。與粉料相比,制粒往往能提高平均日增重和飼料效率,其原因是提高了能量消化率,降低了采食量(Attia等,2012))。

Wondra等(1995)研究結果發現,顆粒飼料可提高5%~8%的干物質、氮和能量消化率,并可提高必需氨基酸的表觀消化率。在本研究中,與粉料組相比,顆粒料組顯著提高了粗脂肪表觀消化率,這可能與制粒增加了淀粉糊化,改變蛋白質結構有關。本研究的代謝試驗采用限制性飼養方法,飼養環境良好。Amaral等(2015)報道,通過減小原料粉碎粒度來提高營養物質消化率,而這種改進方法可延長食糜通過率,增加酶反應表面積。作者推測氮沉積的提高可能與制粒通過蒸汽高溫提高氮消化率有關。

Potter等(2009)研究表明,與粉料相比,顆粒飼料豬屠宰后的胴體產量和背膘厚均有所增加,這種變化的主要原因是能量消化率提高,器官重量降低。但在本試驗中,顆粒料與粉料組育肥豬的胴體性狀無顯著差異。由于器官重量降低,進而提高了胴體產量。但我們未發現不同粒度對胴體性狀有顯著影響。此外,食道區域是胃潰瘍發生風險最高的區域,既往研究也報道了粒度減小導致胃潰瘍發生率增加的情況,因為腸道頻繁蠕動刺激上皮細胞的硬化,角質化區域被小腸膽汁染色(Lawrence等,1996)。

4 結論

飼料顆粒形式及粒度對育肥豬胴體性狀無負面影響,但采用顆粒料飼喂育肥豬可以提高飼料效率及粗脂肪表觀消化率,原料粉碎粒度為500 μm時可以提高日增重和飼料效率。