《新撰字鏡》所引《切韻》下平聲性質考

肖雅文

(上海大學,上海 201900)

《新撰字鏡》是日本僧侶昌住所編的一部漢和字書,成書于昌泰年間(898—901),大約相當于我國的唐昭宗時期。全書共分為160部,約收錄兩萬余字。根據昌住的序文,這部字書以《一切經音義》為藍本,同時又大量摘錄了原本《玉篇》《切韻》等書中的內容。《新撰字鏡》較為完整地保存了所引典籍的原貌,這對研究原本書有很重要的語言學價值。特別是征引自《切韻》的反切,對探索漢語語音發展規律、研究中古漢語語音史具有十分重要的參考價值。關于《切韻》的研究,前人主要集中在佚文輯錄方面[1-3]。但這其中仍然存在問題,特別是《切韻》下平聲的引用,貞苅伊德認為此部分與其他四聲相比存在明顯的不同[4]。藤田拓海認為《新撰字鏡》所引《切韻》下平聲與《唐韻》更為接近[5]23。然而,貞苅伊德沒有提出實質性證據,藤田拓海的論證也值得進一步商榷,故而這一問題還有可探討的空間。本文擬在前人的基礎之上,對藤田拓海的研究結論做進一步討論,同時對《新撰字鏡》所引《切韻》下平聲部分重新進行分析。

本文所據《新撰字鏡》底本為天治元年抄本[6]。有關《切韻》系韻書的材料版本,本文以周祖謨《唐五代韻書集存》[7]的照片為底本,同時利用上田正[8]、關長龍[9]的校勘成果。

一、《新撰字鏡》中的《切韻》

根據《新撰字鏡》注解形式的不同,貞苅伊德將每個部首分成各自連續的若干組,辨別出了《新撰字鏡》所引《一切經音義》《切韻》《玉篇》的部分[10]62-66。以日部為例,該部共有204字,前50個字引自玄應《一切經音義》,之后的23個字引自《切韻》,再后面43個字引自《玉篇》,另有88個字所出不詳。通過與《廣韻》的對比,貞苅伊德認為《新撰字鏡》中的61個部首有《切韻》引用的部分,其他7部有《切韻》引用的可能[2]63。上田正在這一基礎上加上了5個部首,共計73個部首。同時,他還考證出《新撰字鏡》所引的《切韻》應當是長孫訥言箋注本系的韻書[11]2。《新撰字鏡》是按照部首收字排列的,故而與韻書有很大的不同,貞苅伊德[10]62-66和周祖謨[12]223-224都曾就《新撰字鏡》引用《切韻》的體例進行過探討,概而言之,可以分為四類:

1.四聲一括注記,有《切韻》書名

《新撰字鏡·肉部》:“胮薄江反……螣徒登反(已上卅八字平聲)……脡他鼎反(已上聲)……?乃亞反(已上去聲)……脟力決反(已上出自切韻)。”

2.四聲一括注記,無《切韻》書名

《新撰字鏡·系部》:“緎況逼反,入……續似足反(自緎以下入聲,次去聲)……絘七四反……(去聲,次上聲)?方孔反(上聲了,次平聲)……繱倉江反(平聲了)。”

3.平聲一括注記,有上、去、入聲注記,在反切之下,無《切韻》書名

4.有四聲注記,在反切之下,無《切韻》書名

《新撰字鏡·足部》:“蹱疾容反,平……跬去羽反,上……跢都蓋反,去……蹴取育反,入。”

二、《新撰字鏡》所引《切韻》的下平聲

貞苅伊德提到,從收字范圍、反切用字、分韻以及訓釋四個方面來看,《新撰字鏡》所引《切韻》的下平聲部分應當是異質的[4]281。但他并未從這四個角度進行詳細論證。受貞苅伊德研究的啟發,藤田拓海從反切用字、韻目順序、分韻三個方面對《新撰字鏡》所引《切韻》下平聲進行了分析。從反切用字來看,《新撰字鏡》所引《切韻》的下平聲部分與《廣韻》的反切用字更加接近;從韻目順序來看,覃談兩韻在麻韻之后陽韻之前,蒸登兩韻出現在添韻之后咸韻之前;從分韻來看,下平聲的歌戈兩韻應當是分韻的。綜合以上三個方面,藤田拓海認為《新撰字鏡》所引《切韻》的下平聲更接近《唐韻》[5]23。藤田拓海的觀點看似新穎,但他所給出的論據卻值得做進一步的討論。

在反切用字方面,藤田拓海先選出了《新撰字鏡》所引《切韻》與陸法言的《切韻》相異的反切,然后將這部分反切與《廣韻》《篆韻譜》進行對比①藤田拓海采用了上田正《切韻》殘卷的分類體系。。與其他四聲相比,下平聲的反切與《廣韻》《篆韻譜》相合的比例最高。因此,他認為《新撰字鏡》所引《切韻》下平聲是異質的,且與《廣韻》更加接近[5]22-24。

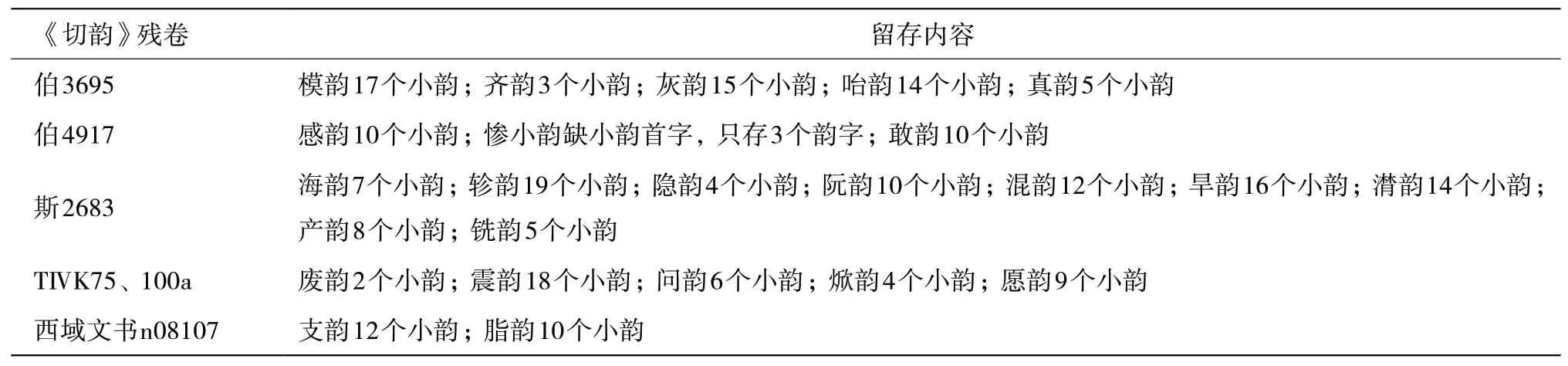

這一論證過程雖有理有據,但卻存在幾個問題。首先,在上田正所作的《切韻》殘卷分類體系中,陸法言《切韻》包含以下幾種《切韻》殘卷,分別是:(1)伯3695;(2)伯4917、斯2683;(3)TIVK75、100a;(4)龍谷大學藏西域文書n08107。這四種《切韻》殘卷缺損較多,所保留的內容如表1所示。

表1 伯3695,伯4917,斯2683,TIVK75,100a,西域文書n08107留存內容

從上面《切韻》殘卷保留的內容來看,藤田拓海所摘錄的大部分反切在其中無法找到。根據他所列出的陸法言反切來看,應當是將對比范圍擴大到了長孫訥言《切韻》殘卷以及中期《切韻》殘卷②中期《切韻》殘卷屬于上田正《切韻》殘卷的分類體系,包括伯2017、斯6012、斯6013、內府本《王韻》。。例如,《新撰字鏡》“”反切作呂員反,《切三》呂員反,《王三》呂緣反。藤田拓海所收的陸法言反切為呂緣反。《新撰字鏡》“?”反切作魚力反,《王三》魚力反,斯6013魚抑反。藤田拓海所收的陸法言反切為魚抑反。但這種收錄似乎沒有確定的標準,例如,《新撰字鏡》“?”反切作子列反,《切三》子列反,《王三》姉列反,《廣韻》[13]姉列反。藤田拓海所收的陸法言反切卻是姉列反。

其次,藤田拓海在統計反切的過程中,還存在漏收的現象,如表2所示。

表2 漏收反切

現存的《切韻》幾乎都為殘卷,特別是去聲部分,僅伯3696、伯3694、斯6176、TIVK75、100a保留部分去聲的小韻。而在反切對比的過程中,《新撰字鏡》中的很多反切與《廣韻》相合,但因《切韻》殘卷的缺損,無法與之對比,這部分反切也未納入藤田拓海的統計中。

此外,在藤田拓海所摘錄的《新撰字鏡》所引《切韻》與陸法言《切韻》相異的反切里,一些反切是否相異,還需斟酌。現將藤田拓海所列《新撰字鏡》反切中的存疑部分摘取出來,并做說明。

1.鷐:慎隣反

原卷的反切上字漫漶不清。上田正校訂為“慎”[1]68,池田證壽校正為“植”,“慎”與“植”都為常母字②具體請參看“平安時代漢字字書総合データベー”網站:https://hdic.jp/。。《切三》作慎鄰反,《王三》作植鄰反,《廣韻》亦作植鄰反。藤田拓海認為《新撰字鏡》所收反切與《切韻》不合。“扌”“忄”常因形近相混,俗書中的“木”與“扌”也極易混寫[14],故“慎”字或為“植”之誤。無論是按照上田正的校訂還是池田證壽的校正,《新撰字鏡》所收此反切都應當承自《切韻》。

此反切經過上田正校訂[1]352,《新撰字鏡》中的反切原為“匕必反”和“七必反”。“匕”為幫母字,“七”為清母字,兩字異紐。但在《切韻》系韻書中,“”與“榓”都屬質韻蜜小韻。《切三》民必反,《王一》名必反,《王三》無必反,蔣藏本《唐韻》彌畢反,《廣韻》彌畢切,皆未見到幫母和清母的讀音。“匕”和“七”字形相近,或是形訛導致兩者相混。上田正校正為無必反,可能是參照了《王三》的反切,但是在《新撰字鏡》中并未見到“無”與“匕”字形相混的例子,故這一問題還需重新討論。《新撰字鏡·序》中有“調聲之美,勘附改張”[15]319,這說明昌住在征引的過程中,可能會對部分內容進行校勘修改。《新撰字鏡》中的反切可能存在因日語同音而用省字的情況,幫母字常用“匕(ヒ)”代替[16]。例如,《新撰字鏡·草部》:“薲,匕身反。”《篆隸萬象名義》[17]作裨身反,“裨”為幫母字。《新撰字鏡·巾部》:“帲,匕井反。”《篆隸萬象名義》作碑井反,“碑”也是幫母字。《新撰字鏡》中存在唇音鼻音互注的現象[18]。在早期的的日本漢字音中,清濁混淆是一個十分顯著的特征。因此,“匕必反”原本的反切上字應是明母字,但是否就是上田正所校訂的“無必反”,還有待進一步研究。

3.拙:止雪反

《切三》職雪反,《王一》職雪反,《王三》職雪反,蔣藏本《唐韻》職恱反,《廣韻》軄恱切,“職”與“止”都為章母字。《新撰字鏡》中的一些反切存在改寫現象,章母、精母、心母、邪母等字常用“止(シ)”代替[19]55-56。例如,《新撰字鏡·毛部》:“?,止移反。”《篆隸萬象名義》作之移反,“之”為章母字。《新撰字鏡·衣部》:“細,止計反。”《篆隸萬象名義》作思計反,“思”為心母字。因此,“拙”字的反切可能是經過昌住的改寫后再被收入書中,其原本的反切應與《切三》一致。

4.湜:常力反

《王三》、斯6012,《王二》、蔣藏本《唐韻》、《廣韻》皆作常職反。按照《新撰字鏡》引《切韻》的體例,此字所處的群組有四聲一括注記,且明確標有“出自《切韻》”的字樣,應當是引自《切韻》。但上田正對此提出質疑,《篆隸萬象名義》視力反,玄應《一切經音義》[20]是力反,他認為此反切或非出《切韻》[1]405。上田正的懷疑不無道理,《新撰字鏡》所引《切韻》中的部分反切與《切韻》殘卷中的反切并不相符。例如,《新撰字鏡·肉部》:“脟,力決反。脅肉也、膫也(已上出自切韻)。”“脟”字在《切三》《王三》《王二》中的反切和訓釋均為“脟,力惙反。脅肉”,《廣韻》為“力輟切,脅肉”,與《新撰字鏡》訓釋相合,反切不合。《篆隸萬象名義》作“力決反,肉也、腸間肥也。”《說文解字》[21]:“,脅肉也。從肉寽聲。一曰脟,腸間也。一曰膫也。”《新撰字鏡》“脟”字反切與《篆隸萬象名義》相合,訓釋當承自《說文解字》。此字是否引自《切韻》,仍有待考證。再如,《新撰字鏡·女部》“委:正:行詭反。積也、少曰委、多曰積、又囑也、棄也、累也、也、安也、授也、曲云委為字。借:於偽反。去:主之祭川也。或源或委流所聚、又平聲。”“委”字所處的群組有四聲注記,平聲部分標明“出自《切韻》”。但貞苅伊德認為此字非出《切韻》[2]63,《切韻逸文の研究》亦未收錄此字。“委”有於為、於詭兩音。《切三》:“委,扵詭反。”《王三》:“委,於詭反,依。”《廣韻》:“委,曲也。亦委積。又屬也,棄也,隨也,任也。又姓,漢有太原太守委進,出《風俗通》。於詭切。”“於為反”僅《廣韻》收,訓釋作委委佗佗,美也。“行”為匣母一等字,“於”為影母三等字。《新撰字鏡》“委”字所收錄的兩個反切皆不與《切韻》系韻書相符,僅訓釋與《廣韻》稍合。《一切經音義》:“紆詭反。《周禮》‘少曰委,多曰積’是也,謂積聚也。”《篆隸萬象名義》:“紆詭反。屬也、棄也、任也、累安也、隨也。”反切上字“行”或是“紆”形訛所致。“亍”實際作“于”,是由《說文解字》小篆“”隸變而來,但這種字形流傳不廣[14]331。“糹”和“彳”字形相近,極易混淆。例如,《新撰字鏡·木部》:“枉,紆往反。屈。從木也。”“枉”原書反切上字為,與“委”字反切上字十分相似。“枉”在《切三》與《廣韻》中皆作“紆往反”。故《新撰字鏡》中“委”反切“行詭反”應當作“紆詭反”,與《一切經音義》和《篆隸萬象名義》合。

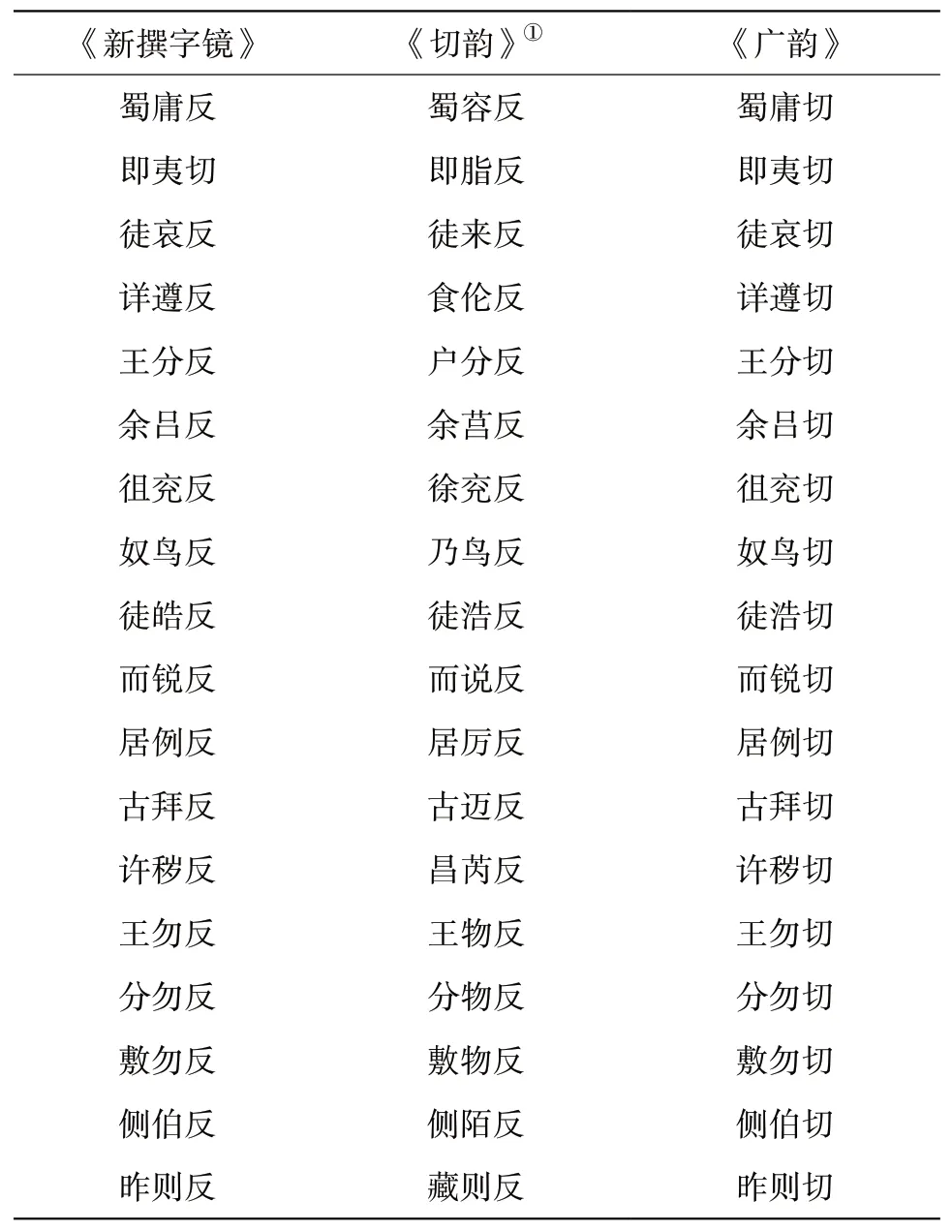

《新撰字鏡·序言》提到,“因以昌泰年中得《玉篇》及《切韻》,捃加私記,(脫)泄之字,更增花麗”[15]318。由此可以看出,昌住只是了選取《一切經音義》所缺之字,以《玉篇》和《切韻》進行增補。因此,《新撰字鏡》并未將整部《切韻》完全引用。根據表3的統計結果,《新撰字鏡》引用下平聲小韻比例最高,這或許可以解釋為什么在反切用字方面下平聲與《廣韻》相合的概率最高。

表3 《新撰字鏡》所引《切韻》小韻數

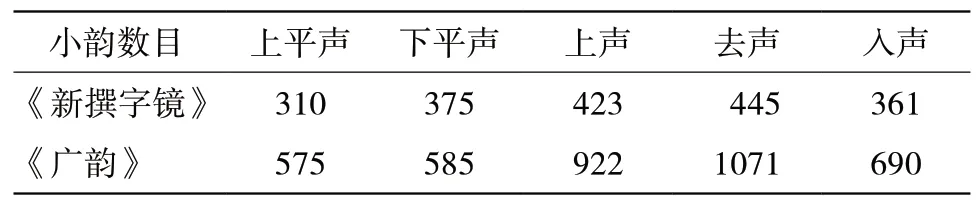

在分韻方面,藤田拓海判斷歌戈分韻所使用的方法也存在問題。他的做法是先找出連續收錄歌戈兩韻的部首,之后觀察歌戈兩韻韻字在部首中的次序與《廣韻》是否相合,以此來判斷歌戈是否分韻。連續收錄歌戈兩韻字的部首中兩韻字的排列順序情況[5]23如圖1所示①。

圖1 歌戈兩韻字排列順序

《新撰字鏡》所引《切韻》在每部中大都是按照平上去入的方式分別排列,其韻目次第也跟《切韻》相合[12]223。貞苅伊德在辨別《新撰字鏡》所引《切韻》內容時,將引字是否按照韻目順序排列作為判斷標準之一[10]55-57。《新撰字鏡》是一部字書,本身按照部首分類,昌住在引用《切韻》時應當是按照韻次及紐次依次進行摘錄。這也是藤田拓海判斷歌戈分韻方法的前提。但是,從實際統計的結果來看,情況卻有所不同。在所有《新撰字鏡》引用《切韻》的部首之中,僅平聲韻次混亂的部首就有40%。在水部、草部以及魚部之中,特別是下平聲部分,也存在這種韻次混亂的狀況。

例如:《新撰字鏡·水部》:“澹徒甘反……蘫魯甘反……漳諸良反……瀼汝陽反……洭去王反……渶於京反……澎撫庚反……澂直庚反……湞宅耕反……洺武并反……古靈反……洴薄涇反……沋羽求反……瀀於求反……瑬力求反……洲軄流反……涪薄謀反……恪侯反……湘息良反……泱於良反……。”“漳、瀼、洭、湘、泱”皆為陽韻字,其所在小韻在《廣韻》中的順序為“漳、瀼、湘、洭、泱”。但“湘、泱”卻出現在尤韻之后。

《新撰字鏡·草部》:“芊倉先反……菺古賢反……古玄反……苮相然反……薽居延軄鄰二反……燕烏前反……荃此緣反……蕭蘇彫反……。”“燕”為先韻字,按照《廣韻》中先韻各小韻的排列順序,此字應該收錄在“菺”和“”之間,但它卻被放在了仙韻字之中。

《新撰字鏡·魚部》“鰱連音。①《新撰字鏡》的注音形式除反切之外,也用直音,一般是用該小韻的首字或引字的上字作直音。鯛都聊反。鰬渠焉反。魛都勞反。鰠蘓遭反。”“鯛”為蕭韻字,卻被放在鰱鰬兩個仙韻字之間。

由于這種韻次及紐次排列混亂的情況并非個例,在分析的時候就很難將其視為偶然疏誤而排除掉。這樣來看,藤田拓海認為歌戈已經分韻的結論便不能成立。昌住于昌泰年間所作的《新撰字鏡》稿本已經失傳,目前學界所存的幾個版本基本都是殘本,僅天治本保存相對完整。但天治本的質量不高,存在大量抄寫及體例上的錯誤,因而我們很難從其中窺探到昌住所作原本的面貌。這種韻次及紐次排列混亂的情況究竟是昌住原本所有還是《新撰字鏡》在后世傳抄所致,現在亦不得而知,只能有待于更深入的研究。

由于藤田拓海所給出的反切用字和分韻論據都存在問題,因而我們既無法推出《新撰字鏡》所引《切韻》下平聲是異質的,更不能認為下平聲部分來自《唐韻》。對于下平聲部分的性質問題,我們還需要再做討論。

此前,貞苅伊德曾提到,從收字范圍、反切用字、分韻以及訓釋四個方面來看,《新撰字鏡》所引《切韻》的下平聲部分與其他四聲表現十分不同[4]281,但他并未就此觀點進行詳細論證。雖然昌住在《新撰字鏡·序言》中提到,他在編撰此書時參考了《一切經音義》《玉篇》《切韻》《本草》《小學篇》[15]318,但從全書的情況來看,他所引用的文獻不僅局限在這幾種[15]251-267。而且,《新撰字鏡》所引《切韻》的訓釋中摻雜了大量《玉篇》的內容[11]14-15。再加上天治本《新撰字鏡》自身存在的訛誤問題,若要從收字、訓釋以及分韻的角度來論證《新撰字鏡》所引《切韻》下平聲的性質,都會顯得十分困難。相較之下,從反切用字入手,則能避免上面的問題。究其本質而言,韻書就是以反切為主的。由于《新撰字鏡》對《切韻》上平、下平、上、去、入五個部分的引用是不平衡的,若直接用這些反切與《切韻》系殘卷進行對比,則會失之偏頗。

《切韻·序》中提到“捃選精切,除削疏緩”,這表明陸法言等人在綜合諸家反切而有所取舍的過程中,是有原則地在整理反切。這樣整理的結果便是《切韻》的反切用字嚴密有序,自成系統。其后的整理者在修訂《切韻》以及取舍反切時,也一直貫徹這一點[22-25]。因此,在論證《新撰字鏡》所引《切韻》下平聲的性質時,就可利用這一特點。將下平聲的反切上字與其他四聲的反切上字進行對比,觀察下平聲的反切上字與其他四聲的不同之處,就可確定《新撰字鏡》所引《切韻》的下平聲是否異質②由于所引小韻的比例不一,對比分析側重于下平聲比其他四聲多出來的反切上字。。

三、下平聲的三種情況

從前述對比的情況來看,下平聲的反切上字與其他四聲基本相符合,下平聲獨有的反切上字共有12例,主要分為以下三種情況:

1.反切上字僅在下平聲小韻中使用

這種情況十分常見。在幫母中,下平聲比其他四聲多用了“伯”字。《新撰字鏡》所收反切為伯加反,《切三》《王韻》《廣韻》均作伯加反,《新撰字鏡》中的反切可能承自《切韻》。而且,從目前所存的《切韻》殘卷來看,“伯”僅在麻韻中被用作反切上字。因此,僅憑此例無法確定下平聲與其他四聲存在不同。云母的“永”字,為《新撰字鏡》“蠑”字的反切上字。唐五代《切韻》系韻書中,僅《王韻》和《廣韻》收錄此字,并且它只出現在庚韻榮小韻中,因而不能用來證明下平聲與其他四聲存在不同。與此相同的情況還有心母的“須”字、日母的“耳”字。

還有一種情況與此類似。即反切上字雖在其他四聲中使用,但《新撰字鏡》未收錄與之相關的反切,因而無法證明下平聲的異質性。例如,並母所收的“部”。此為“輧”字的反切上字,僅《廣韻》所收反切與《新撰字鏡》相符。在《廣韻》中,“部”除了是先韻蹁小韻的反切上字之外,還是齊韻鼙小韻的反切上字。但《新撰字鏡》未收錄鼙小韻的反切,因而無法確定“部”是否是下平聲獨有的反切上字。昌母的“赤”字,此為“犨”的反切上字,《切三》《王韻》《廣韻》與《新撰字鏡》所收反切相符。《切三》中,“赤”分別在之韻蚩小韻和尤韻犨小韻中作反切上字;《王一》中,“赤”只在之韻蚩小韻反切上字;《王三》中,“赤”只在尤韻犨小韻作反切上字;《廣韻》中,“赤”分別在之韻蚩小韻、尤韻犨小韻、術韻出小韻中作反切上字。除了尤韻中的“犨”字,《新撰字鏡》所引《切韻》部分未收錄蚩小韻和出小韻中的字。故此不能證明“赤”為下平聲特有的反切上字。

2. 《新撰字鏡》本身的訛誤

這類主要包括滂母中的“浦”,見母的“古、故”,從母的“字”。其中,“浦”和“古”的訛誤在《新撰字鏡》中屬于臆省反切[19]54-56。“浦”是“琶”的反切上字。在唐五代《切韻》系韻書中,“琶”屬于麻韻中的爬小韻,《切三》《王韻》《廣韻》中的反切均為蒲巴反。《說文解字》:“蒲,水艸也。可以作席。從艸浦聲。”《新撰字鏡》卻只保留了聲旁“浦”。“古”是“、湟”的反切上字,這兩字的反切在唐五代《切韻》系韻書中都屬于唐韻黃小韻,《切三》《王韻》《廣韻》的反切均為胡光反。《說文解字》:“胡,牛■垂也,從肉古聲。”昌住在抄錄反切時只保留了聲旁“古”。“故”為“河”的反切上字。《切三》《廣韻》均作胡歌反,《王韻》韓柯反,《篆隸萬象名義》戶多反、賀柯反,皆未見見母讀音。《說文解字》:“胡,使為之也,從攴古聲。”由于“故”與“胡”的聲旁皆為“古”,此例或因此而誤[26]。①日語音系中是用塞音g和k代替?,“故”、“胡”聲母同音,昌住或受自己口語的影響從而誤寫反切上字。此外,“故”“胡”混用也可能是古音留存的表現[27-28]。上古喉牙諧聲相通,而喉牙音相混在唐五代《切韻》系韻書中也有反映。例如,“僴”,斯2683、《切三》、《廣韻》作“下報赦”,《王一》古板反,《王三》胡板反。“字”是“■”的反切上字,《新撰字鏡》反切作字弋反。“■”字在唐五代《切韻》系韻書中有兩音:羊朱反、以周反,未見從母讀音。《篆隸萬象名義》與《一切經音義》未見此字。《王一》:“擨■,以手相弄。擨字,弋攴反。”或因昌住對《切韻》的體例不甚熟悉,因而抄錄時誤將“字”作“■”的反切上字。

3.性質不明

反切上字“打”和“忍”,因無法確定其性質,故列在這里分別討論。“打”是“挺、楟、停、庭”的反切上字。在《切三》《王韻》《廣韻》中,此四字同屬一個小韻,反切為特丁反。原本《玉篇》《說文解字》徐鉉音皆為定母,未見端母的讀音。“打”與“特”字形并不接近,因而形訛的可能性很小。在《新撰字鏡》中,“特”用作“打”的反切都是“打丁反”,據此可有兩種推測:或者是昌住對所引反切進行了修改,或者是《新撰字鏡》所據的《切韻》底本反切就是如此。雖然清濁混淆在早期日本漢字音中常見,昌住可能在收錄反切時對其進行簡省,但用“打”來代替“特”,《新撰字鏡》中只見到此例,因此第一種猜測的可能性很小。唐五代《切韻》系韻書中存在大量反映當時實際口音的濁音清化現象,《經典釋文》、顏師古《漢書注》、玄奘對音、《五經文字》等材料中也都存在清濁聲母相混的現象[29-30]。可在所有下平聲的反切中,只有這一個清濁聲母相混的例子,故無法確定此例是清濁相混還是昌住誤寫所致。“忍”是《新撰字鏡》“袻”的反切上字。“袻”下標有四聲,且處在一個按照韻次排列的組內,貞苅伊德認為此字引自《切韻》[2]70。但上田正認為現存的《切韻》殘卷沒有“忍”作反切上字的先例,故“袻”字的反切可能非出《切韻》[1]95。由于所存《切韻》大都為殘卷,沒有更直接的證據證明,因而存疑。

從上面反切用字的對比情況來看,除去幾例特殊的情況,下平聲與其他四聲反切上字用字的一致性表明,二者性質一致,來源應當一致。至于貞苅伊德以及藤田拓海提及的下平聲異質性的問題,則可能是《新撰字鏡》對《切韻》引用不平衡造成的。

本文通過對《新撰字鏡》所引《切韻》反切、韻次兩方面的分析,對貞苅伊德和藤田拓海的觀點重新進行了驗證。根據現有材料,《新撰字鏡》所引《切韻》下平聲可能來自《唐韻》的觀點需要重新考慮。同時,從反切上字的對比來看,《新撰字鏡》所引《切韻》下平聲不存在異質性。