無痛胃鏡下電凝電切術對上消化道息肉患者病灶殘留及復發的影響

朱小霞

(山東省德州聯合醫院內科,山東 德州 253000)

上消化道息肉指在消化道黏膜隆起局限性增生而形成的腫物,是消化內科常見疾病之一,該病發病率與年齡、生活習慣等因素相關[1]。病發后易引起消化道穿孔、出血等癥狀,病情嚴重者可能造成癌變。上消化道息肉起病較隱匿,臨床未見明顯癥狀,較大息肉則會造成胃腸道癥狀,包括大便習慣發生改變、次數增多等。及時有效的切除息肉能達到防止發生出血與癌變的目的[2-3]。基于此,本研究旨在探討針對上消化道息肉患者采取無痛胃鏡下電凝電切術對其病灶殘留及復發的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 回顧性分析2018 年1 月至2020 年2 月于本院接受治療的93 例上消化道息肉患者的臨床資料,將行無痛胃鏡下電凝電切術治療的47 例患者納入觀察組,行內鏡下電凝電切術46 例患者納入對照組。對照組男27 例,女19 例;年齡24~63 歲,平均年齡(42.79±8.54)歲;息肉類型:胃底息肉16 例,胃竇息肉17 例,胃大彎息肉13 例。觀察組男26 例,女21 例;年齡23~65 歲,平均年齡(43.03±8.60)歲;息肉類型:胃底息肉17 例,胃竇息肉19 例,胃大彎息肉11 例。兩組患者臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:耐受內鏡檢查者;臨床資料與影像學資料均完整者。排除標準:心、腎等功能嚴重衰竭者;無法隨訪者;精神疾病者。

1.3 方法 術前準備:①對患者病情進行評估,并檢查其血小板、出血凝血時間等,囑患者術前12 h禁食,若大腸息肉者囑術前3 d開始行半流質進食,且手術當天禁食;②加強患者健康教育,并予以一定心理支持,減少患者對疾病的恐慌,加強手術治療信心。

1.3.1 觀察組 實施無痛胃鏡下電凝電切術:患者取左側臥位,將咪達唑侖(宜昌人福藥業有限責任公司,國藥準字H20067040)0.01~0.02 mg/kg、芬太尼(杭州民生藥業集團有限公司,國藥準字H20054171)1 μg/kg、丙泊酚(四川國瑞藥業有限責任公司,國藥準字H20040079)1~1.5 mg/kg 緩慢經靜脈推注,進行全身麻醉;術中采取高頻電手術器械以及圈套器、電刀等配套設備(Olympus,PSD-20)。調整電切為2.5~4.0 檔,電凝為2~4 檔。并經無痛胃鏡檢測結果顯示,息肉≤0.5 cm,采取電刀尖電灼進行切割;息肉>0.5 cm,采用圈套器進行切割;注意切割時將息肉組織上的黏液及水汽盡量吹干,避免發生導電,出現燒傷的狀況;術后觀察患者是否出現潰瘍、出血等并發癥,予以患者常規胃黏膜保護劑和制酸劑,維持3 周;術后3 d 內食用流質軟食,3 d 后正常進食。

1.3.2 對照組 實施內鏡下電凝電切術:經內鏡檢查,手術方式同觀察組。

1.4 觀察指標 ①手術相關指標:包括手術時間及疼痛程度;手術時間指從內鏡進入探查息肉至息肉去除后完成創面處理的時間;疼痛程度應用視覺模擬評分(VAS)對兩組患者術后疼痛進行評估,在一條帶有0~10分刻度的直線,從左、中、右依次標注疼痛分數,患者根據自我耐受程度于直線上進行標記,0 分為無疼痛,10 分為劇烈疼痛。②手術一次成功率:記錄兩組患者術后3 個月內病變組織消失,且基底顯示凝固變白,則為手術一次性成功;③并發癥:包括感染、潰瘍、息肉殘留、術后滲血、穿孔;④復發率:隨訪患者1 年,記錄治療1年內復發情況。

1.5 統計學方法 采用SPSS 24.0 統計學軟件進行數據處理,計量資料以“±s”表示,采用t檢驗,計數資料用[n(%)]表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

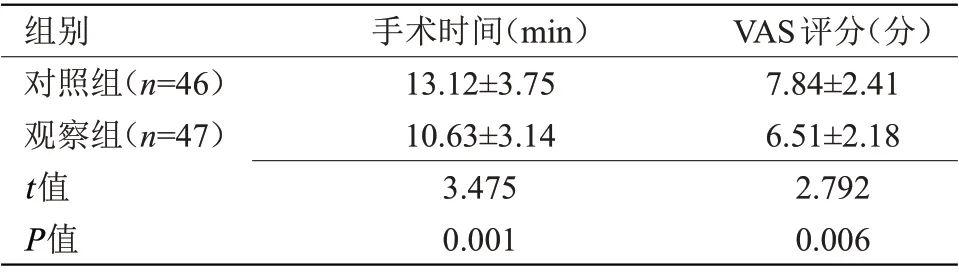

2.1 兩組手術相關指標比較 觀察組手術時間短于對照組,VAS評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組手術時間和VAS評分比較(±s)Table 1 Comparison of operation time and VAS score between the two groups(±s)

表1 兩組手術時間和VAS評分比較(±s)Table 1 Comparison of operation time and VAS score between the two groups(±s)

組別對照組(n=46)觀察組(n=47)t值P值手術時間(min)13.12±3.75 10.63±3.14 3.475 0.001 VAS評分(分)7.84±2.41 6.51±2.18 2.792 0.006

2.2 兩組手術一次成功率比較 觀察組一次成功率為95.74%(45/47),對照組一次成功率為80.43%(37/46),兩組比較差異有統計學意義(χ2=5.225,P=0.022)。

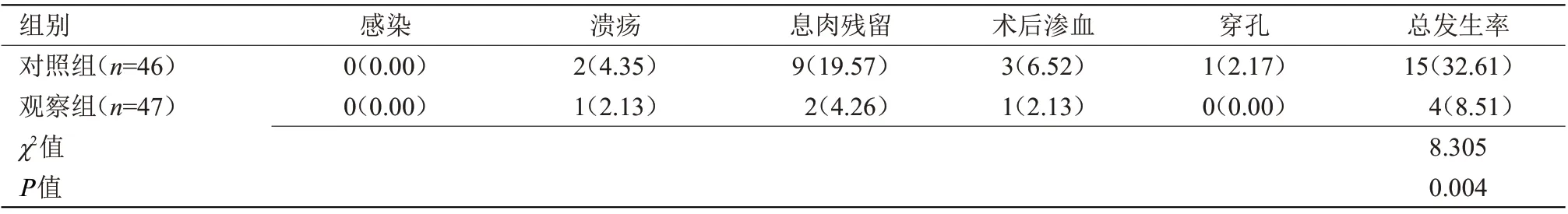

2.3 兩組并發癥比較 觀察組并發癥發生率為8.51%,低于對照組的32.61%,差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組并發癥比較[n(%)]Table 2 Comparison of complications between the two groups[n(%)]

2.4 兩組復發率比較 隨訪1 年,觀察組復發率為14.89%(7/47),對照組復發率為34.78%(16/46),兩組比較差異有統計學意義(χ2=4.663,P=0.031)。

3 討論

上消化道息肉屬于臨床常見的疾病之一,具有較高發病率,起病原因多因上消化道黏膜發生隆起性病變及黏膜上皮發生增生所致[4]。其病理類型可分為腺瘤型、增生型,前者更易引發癌變,且已被公認為癌前病變,若未能及時有效治療,隨病情進一步發展可能會造成消化道穿孔、出血。臨床對于此疾病多采取手術治療,且經手術病理證實,無痛胃鏡檢測下的診斷率高于內鏡檢測[5-6]。

本研究結果顯示,觀察組手術時間短于對照組,VAS 評分、并發癥發生率、治療1年復發率均低于對照組,且一次手術成功率高于對照組,表明針對上消化道息肉患者采取無痛胃鏡下電凝電切術較內鏡下電凝電切術更為安全,能夠有效縮短手術時間,減輕患者疼痛程度,提升手術療效,減少并發癥的發生,提高手術成功率的同時減少復發情況。分析其原因在于,傳統胃鏡檢查為插管式檢查,借助一條柔軟、纖細的管子,將其伸入患者胃中,使醫生能夠直接觀察患者胃腸病變,但此種方式會給患者帶來極大痛苦[7-8]。而無痛胃鏡優勢在于患者不會感到痛苦,能夠在患者麻醉睡眠狀態下進行檢測,以此能夠減少患者痛苦及不適程度;另外,痛苦會發生增加消化道分泌物的情況,而無痛胃鏡于患者睡眠中進行,能夠有效減少患者因痛苦而產生的腹脹、惡心、嘔吐等情況,更加有利于操作者發現病變部位的具體位置[9-10]。但需要注意的是,實施無痛胃鏡下電凝電切術時,若息肉直徑>2 cm,操作者需進行分次電凝電切,先行切除部分息肉組織,直至將息肉完全切除。且需術前充分準備,術中仔細操作,術后對患者密切觀察,是保障手術成功的關鍵[11]。

綜上所述,對上消化道息肉患者實施無痛胃鏡下電凝電切術,能夠有效減輕患者疼痛,提高手術成功率的同時減少復發情況及病灶殘留,且能夠減少患者并發癥的發生,具有較高安全性。