腦動脈瘤性蛛網膜下腔出血患者血管栓塞介入治療的療效

吳云龍

(燈塔市中心醫院神經外科,遼寧 遼陽 111300)

腦動脈瘤性蛛網膜下腔出血是臨床常見疾病,是由多種因素導致的腦部組織血管破裂引起的急性出血性腦血管病,臨床病死率高達50%左右,還會增加腦血管痙攣、破裂出血和腦積水等常見并發癥,也是導致患者殘疾和死亡的主要原因[1]。臨床研究發現,約有20%的腦動脈瘤性蛛網膜下腔出血患者會在發病早期出現再次破裂出血,因此,必須盡早診治[2]。傳統開顱手術會給患者造成較大損傷,部分老年患者無法耐受手術傷害,增加臨床診治困難[3]。本研究旨在分析血管栓塞介入治療腦動脈瘤性蛛網膜下腔出血患者中的臨床療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2018年5月至2020年5月本院收治的62例腦動脈瘤性蛛網膜下腔出血患者作為研究對象,隨機分為對照組和研究組,各31 例。對照組男16 例,女15 例;年齡25~72 歲,平均(48.49±3.78)歲;疾病類型:后交通動脈瘤12 例,前交通動脈瘤17 例,其他動脈瘤2 例。研究組男15例,女16例;年齡26~71歲,平均(48.50±3.79)歲;疾病類型:后交通動脈瘤11例,前交通動脈瘤17例,其他動脈瘤3例。兩組患者臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。本研究經醫院倫理委員會審核批準。

納入標準:①患者均確診為腦動脈瘤性蛛網膜下腔出血;②患者病歷資料完整;③患者與家屬對本研究知情并簽署知情同意書;④患者依從性較高。排除標準:①合并其他臟器重大疾病者;②精神疾病者;③喪失正常溝通能力、理解能力者;④中途無故退出研究者。

1.2 方法

1.2.1 對照組 對照組實施傳統開顱手術治療,組內患者均行常規術前檢查,通過影像學檢查對病情嚴重程度進行分級。為患者行常規氣管插管,全身麻醉后,根據檢查情況確定患者動脈瘤的具體情況(如位置、大小和分級)等,選擇合適體位,經側裂入路打開患者的骨瓣,并分離動脈瘤。將永久動脈瘤夾放置好后,成功止血,然后關閉顱腔。常規使用尼莫同降低發生腦血管痙攣的風險,使用抗生素進行抗感染治療,常規抗凝治療需聯合低分子肝素,為避免瘤頸部血栓的形成,還需口服抗血小板類藥物。

1.2.2 研究組 研究組實施血管栓塞介入,組內患者術前準備與對照組一致,患者全身肝素化后進行靜脈泵入尼莫地平。通過Seldinger 技術對其股動脈位置進行穿刺造影,了解動脈瘤情況(如位置、方向、形狀、大小),將提前選好的彈簧圈置入動脈瘤腔內,然后釋放彈簧圈,完全填塞動脈瘤腔內。手術結束后,壓迫患者的穿刺點,直到無出血癥狀后進行加壓和包扎,并常規使用尼莫同來降低發生腦血管痙攣的風險,使用抗生素進行抗感染治療,常規抗凝治療需聯合低分子肝素,為避免瘤頸部血栓的形成,需口服抗血小板類藥物。

1.3 觀察指標 ①比較兩組臨床療效。根據患者治療情況可分為顯效(腦動脈瘤性蛛網膜下腔出血癥狀完全消失,瘤體消失,恢復正常的神經功能)、有效(腦動脈瘤性蛛網膜下腔出血癥狀和神經功能均得到一定改善,并經檢查發現原有瘤體體積縮小1/2)、無效(患者癥狀和神經功能基本未改善,甚至惡化,瘤體體積縮小程度<1/2,或瘤體體積增大)[4]。總有效率=顯效率+有效率。②比較兩組手術時間、術后恢復時間和術中出血量[5]。③比較兩組腦積水、再出血和腦血管痙攣等并發癥發生情況[6]。

1.4 統計學方法 采用SPSS 18.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料以“±s”表示,采用t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較 研究組治療總有效率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組臨床療效比較[n(%)]

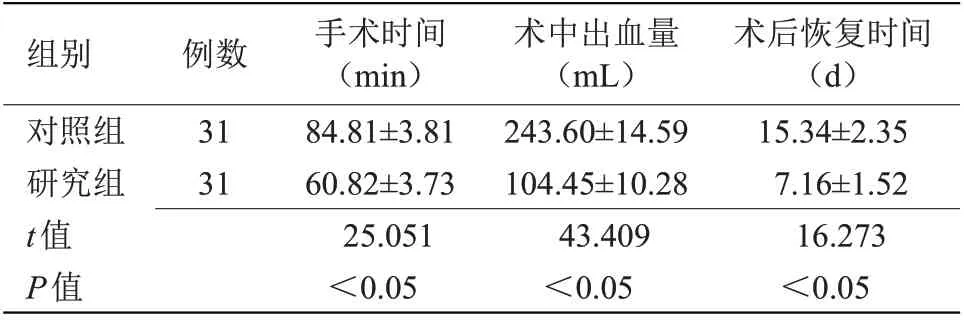

2.2 兩組手術指標比較 研究組手術時間、術后恢復時間均短于對照組,研究組術中出血量少于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組手術指標比較(±s)

表2 兩組手術指標比較(±s)

術后恢復時間(d)15.34±2.35 7.16±1.52 16.273<0.05組別對照組研究組t值P值例數31 31手術時間(min)84.81±3.81 60.82±3.73 25.051<0.05術中出血量(mL)243.60±14.59 104.45±10.28 43.409<0.05

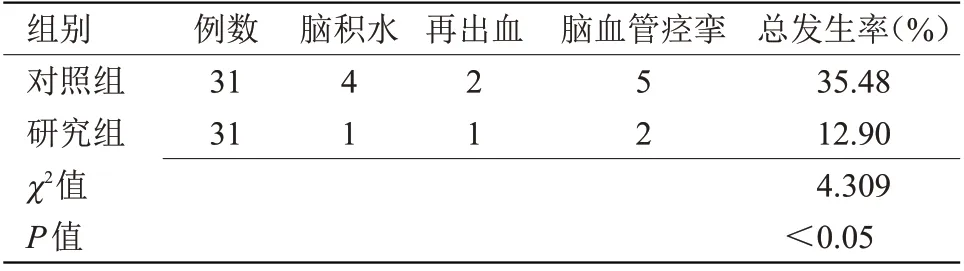

2.3 兩組并發癥比較 研究組并發癥總發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組并發癥比較

3 討論

臨床研究發現,一般顱內動脈瘤病發前沒有任何癥狀,所以不易提前發現,患者通常是因為蛛網膜下腔出血才入院治療,且有20%的動脈瘤破裂患者會在出血后7 d內出現再次破裂出血,此時死亡率會上升至70%[7]。同時,腦血管痙攣一般出現在出血后3 d,患者術中出血量越高,發生腦血管痙攣的時間越早,且增加患者殘疾或死亡的風險。因此,一旦患者因為蛛網膜下腔出血入院治療時,應該盡快確診并進行常規檢查,如果患者符合手術標準,應立即安排患者盡快接受手術治療。本研究結果顯示,研究組治療總有效率高于對照組(P<0.05),提示血管栓塞介入治療能提高臨床療效,究其原因為,早期蛛網膜下腔出血患者多會出現腦水腫和顱內高壓的現象,如果此時開展開顱手術,會導致術野顯露不清晰,增加患者的手術風險,且因多數老年患者合并多種基礎疾病,腦血管的儲備能力相對較差,患者無法耐受開顱手術損傷,而血管栓塞介入治療屬于一種微創手術,能有效減少手術給患者帶來的傷害,所以臨床療效較理想[8]。

開顱手術主要是利用患者的腦組織自然間隙,分離腦組織使動脈瘤充分暴露,再用手術夾夾閉動脈瘤和患者腦血管的連接位置,但是開顱手術需大范圍暴露患者的顱腦腔內組織,所以術后創傷較大,還易引發感染,增加患者并發癥的發生風險[9]。血管栓塞介入治療是一種不需要打開顱腔即可進行操作的微創手術,不會造成太大手術創傷,短時間內可完成手術,具有極高安全性。本研究結果顯示,研究組手術時間、術后恢復時間均短于對照組,研究組術中出血量少于對照組(P<0.05),提示在腦動脈瘤性蛛網膜下腔出血的臨床治療中采取血管栓塞介入治療能改善患者手術指標,證實臨床采用血管栓塞介入治療具有極高的臨床價值。隨著臨床醫療技術和顯微技術的進步和發展,早期手術和擇期為患者進行手術,手術效果無顯著差異,但是早期進行手術能有效降低患者再次破裂出血或腦血管痙攣等并發癥的風險[10]。本研究結果顯示,研究組并發癥發生率低于對照組(P<0.05),提示血管栓塞介入治療的安全性較高,可降低并發癥的發生風險,分析其原因,開顱手術會使局部組織血管受到損傷,影響患者正常的免疫和內分泌功能,造成體內的炎性因子大量分泌,所以并發癥的風險較高。

綜上所述,血管栓塞介入在臨床治療腦動脈瘤性蛛網膜下腔出血中應用效果顯著,能提高臨床療效,改善手術指標,降低患者并發癥發生風險,值得臨床推廣應用。