甘當新中國航空的“燎原星火”

衛巍

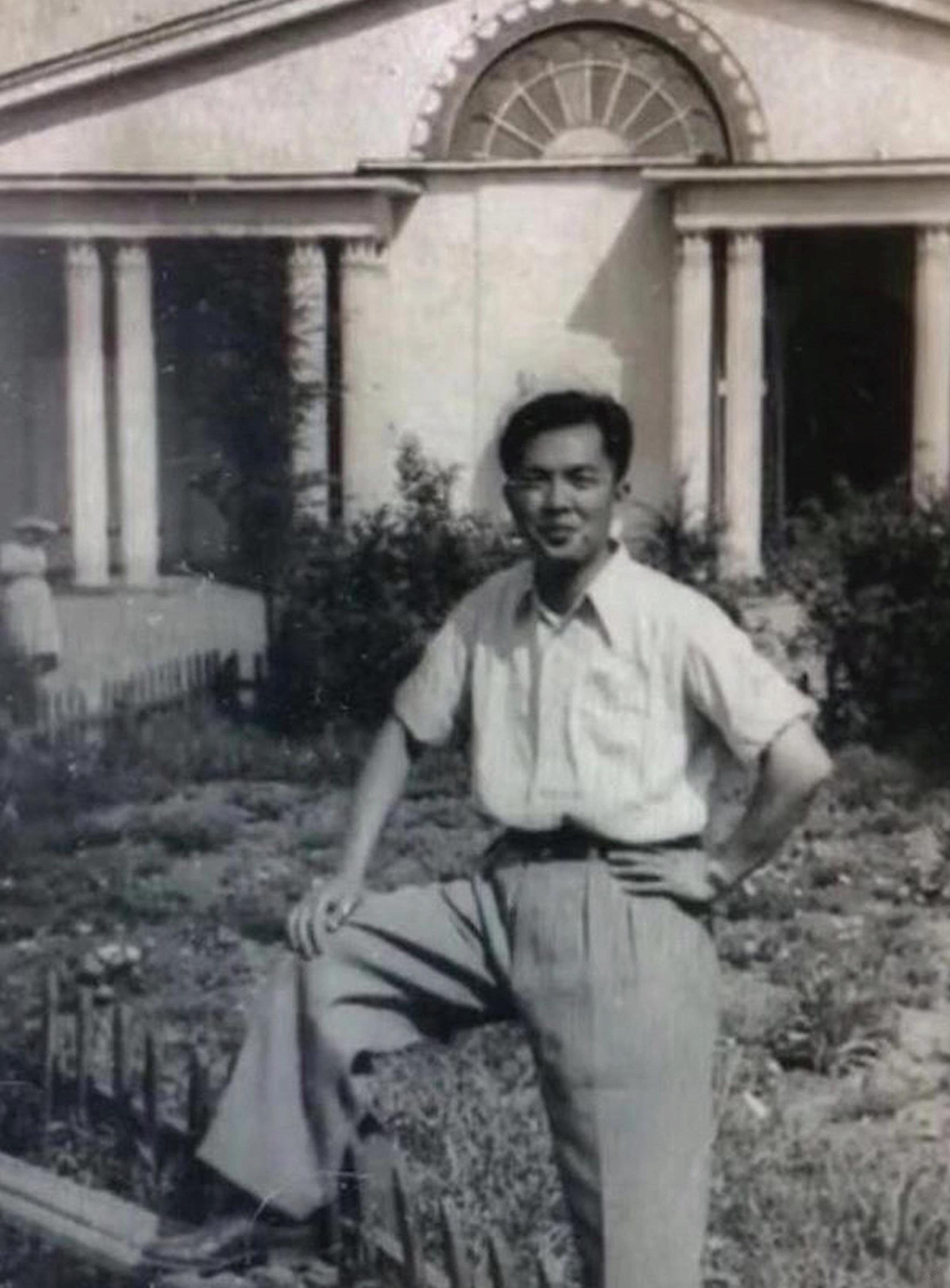

熊焰(1919—1996)

航空航天部特殊貢獻專家,新中國航空工業的創建者之一

1919年出生于安徽蕪湖,1937年從南昌航空機械學校畢業,后奔赴延安,走上革命道路。先后在十八集團軍工程學校(延安安塞航空學校)、抗大總校和張家口航空站工作。1945年起參加接收牡丹江航校和創建東北航校的工作。1951年起先后領導了沈陽飛機制造廠、中國飛行試驗研究所(今中國飛行試驗研究院)、上海708設計院(今中國商飛上海飛機設計研究院)的創建工作和中國第一架噴氣式飛機殲5、第一架大型噴氣客機運10的研制工作,第一架教練機初教6和第一架強擊機強5的鑒定試飛工作。

愿做新中國航空的“燎原星火”

農歷1919年2月27日,熊焰出生于安徽省蕪湖縣一個教師家庭,原籍湖北省鄂縣金牛鎮(今鄂州市)。1936年在漢口初中畢業,以優異成績考入南昌航空機械學校。1937年底畢業后被分配到空軍南昌第三器材庫工作。在學校學習和器材庫工作期間,熊焰接觸到不少共產黨人和革命青年,閱讀進步書刊,逐漸對共產黨有了認識。1938年秋,他帶著南昌地下黨組織的介紹信,以探親為名,來到武漢八路軍辦事處,后又輾轉到了延安,從此走上革命道路。到延安以后,在延安抗大二大隊學習,不久加入中國共產黨。后在延安中央黨校學習兩年,1941年起在中共第一個航校——十八集團軍工程學校(延安安塞航空學校)任物理課教員一年、在延安綏德抗大總校工作兩年、在延安瓦窯堡抗大三大隊任數學教員一年。

在革命隊伍中,在黨的培育下,熊焰很快成長為一名堅定的共產黨員。延安窯洞的燈火,是熊焰心目中最美的畫卷,也就是從那時起,他將自己的名字改為熊焰。

1945年抗日戰爭勝利后,黨中央決定派人奔赴東北接收日本人在東北的飛機工廠。為組建人民的航空隊伍,創辦航校,熊焰于1945年10月由抗大調出,隨第一批接收人員離開延安徒步奔往東北。在經過張家口時,因三人停戰談判小組及中共代表周恩來同志的專機在張家口機場起落,急需場站機務領導干部,熊焰便留在該航空站任機務科長,主要負責專機的維護和機務工作。不久國共談判破裂,熊焰和徐昌裕(后曾任航空工業部副部長兼航空研究院院長)等航空站的領導同志及工作人員奉命趕往牡丹江航校接受任務。

在航校,由于沒有汽油,飛機無法上天,訓練飛行員的任務又相當緊迫,他們想出了一個大膽的辦法,以高純度酒精代替汽油。組織上把研制高純度酒精的任務交給了酈少安、熊焰等同志。

熊焰被任命為哈爾濱酒精廠廠長,負責組織領導研制。經過無數個不眠之夜,克服了一個又一個難關,終于研制成高純度酒精,保證了訓練任務的完成。之后,熊焰被先后任命為機械教育科長、修理廠副廠長。1948年熊焰跟隨解放大軍進入沈陽,負責接收偽滿飛機工廠和機場及其他工廠等。隨之,航校機務處遷入沈陽,先后接收了5個工廠和哈爾濱的一個修理廠,熊焰被任命為東北空軍修理總廠廠長并兼任五廠廠長,仍負責飛機修理工作。

抗美援朝戰爭開始后,熊焰先是領導完成了100架米格15殲擊機的組裝任務,后又出色地組織完成了保障這批飛機的30000個副油箱的制造任務,保證了前線的需要,得到了時任空軍司令員劉亞樓的表揚。

創建沈飛,

創造新中國航空工業的多個第一

1951年,為了更快地發展航空工業,黨中央決定成立航空工業局,并把空軍駐沈陽的魯班部隊(原牡丹江航校機務處)劃歸航空工業局管理。副隊長熊焰與魯班部隊全體人員轉業到航空工業局。魯班部隊五中隊(原航校機務處五廠)改為112廠,即沈陽飛機制造廠。熊焰任該廠第一任廠長。

1952年7月,中央決定將剛剛建成一年的沈飛廠擴建為噴氣式飛機制造廠。

1953年10月24日,按照第二機械工業部部署,沈飛廠要在1957年前建成具有年產1000架米格飛機能力的殲擊機制造廠,并完成第一架噴氣式殲擊機的試制任務。

熊焰曾回憶道:“1952年年末至1953年年初,沈飛廠的發展規模已定,1953年開始大上基建。根據飛機制造廠的規劃和設計,組織了基建隊伍和相應的機構。”

從1953年開始建設,沈飛人僅用了三年零九個月的時間,提前一年零三個月完成了新中國第一座大型噴氣式殲擊機制造廠的全部建設任務,一座現代化的航空工業城在沈陽北部崛起。

1956年7月19日,新中國制造的第一架噴氣式殲擊機殲5在這里誕生。殲5的誕生標志著新中國航空和工業制造能力的重大躍升。聶榮臻為殲5飛機剪彩。黨中央、國務院向全體職工發來了賀電。

周總理在全國人大會議上向世界莊嚴宣告:中國不能造汽車、飛機的歷史,已經結束了!

殲5首次試飛后不到一個月,沈陽飛機制造廠成立飛機設計室,自主設計制造殲教1,打響了新中國飛機設計事業起跑的第一槍。

殲教1,是沈陽飛機制造廠研制的亞音速噴氣式中級教練機。它是我國自行設計和制造的第一種噴氣式飛機,也是新中國自行設計和制造的第一種飛機,在新中國航空史上占有重要的地位。1958年7月26日,是個劃時代的日子。這一天,殲教1在沈飛機場首飛成功。一年零九個月,這是從接到任務到首飛的時間,對于從零開始學習設計飛機的中國人來說,這無疑是一個奇跡。

而這支設計隊伍,則成為新中國飛機設計的“火種”和“脊梁”。除徐舜壽、葉正大、黃志千外,還有日后的強5總設計師陸孝彭、殲7G總設計師屠基達、殲轟7“飛豹”總設計師陳一堅、殲8總設計師顧誦芬、運10副總設計師程不時、中國氣動彈性專業奠基者管德等。

試飛院艱苦創業,

再補新中國航空核心能力關鍵一環

試飛是航空工業鏈條中的關鍵一環。自行設計飛機,沒有飛行試驗研究,就不可能提供大量設計所需的數據。當時,美國有愛德華試飛中心,蘇聯有“紅旗試飛研究院”。新中國在仿制成功各種飛機和發動機并轉入設計制造階段后,僅僅靠空軍駐廠試飛已經不能滿足新機研制的需要,開展專業飛行試驗研究已經相當迫切。

1956年9月15日,根據試驗中蘇兩國政府簽訂的協議,蘇聯正式提供關于我國建設飛行試驗研究院的初步資料。

按照蘇聯專家強調的條件,選址小組曾組織在北京選址。后來,因在北京有困難,所以提出在北京搞一條小跑道,在內蒙古搞一個大的試驗場地,故選址小組從1957年1月13日開始,分別在呼和浩特市西南的北什軸地區、集寧市東南的全玉林河地區、陜西閻良地區及甘肅張掖沙井子地區、吉林鄭家屯大土山地區進行了具體的踏勘工作。

選址小組通過上述活動,對各方面的情況進行反復分析比較并經過選址委員會討論研究,最后建議將飛行試驗研究院建在陜西閻良。

閻良,東至海岸線約800千米,西南距西安市50千米,地處關中平原,東南兩側環有秦嶺山脈,北面有黃土高原,東北有呂梁山、火焰山、中條山相環繞,形成一條東西長25O千米,南北寬約70千米的狹長地帶。海拔標高387米,境內有石川河及清河合流匯入渭河。地勢平坦,物產殷富,空域條件良好。以原有跑道方向而論,兩側凈空良好。從氣象條件講,晴天日數89天,半晴天日數108天,年飛行日數接近300天。氣象穩定,冬季平均氣溫1℃,接近文化中心及科研機構,便于協作,交通方便,而且還有一個重要因素是,空軍十一航校早已在此,有現成的機場可用。按照我國自行設計飛機機種的部署,飛行研究院在建設的第一期,利用這個現有機場就可滿足,既能加快建設速度,又可節省投資經費。

飛行試驗研究院位置確定后,又將正在張掖籌建的飛機制造廠遷到閻良,命名為172廠(紅安公司,現為西飛公司)。十幾年后,原先建在南京的特種飛機研究所也搬至閻良,名為603所,就是現在的航空工業第一飛機設計研究院。

按照蘇方預計,飛行研究院的全部設計需要4年時間,至1960年方能全部完成。

根據籌建工作需要,熊焰于1958年8月開始負責飛行試驗研究機構的籌建工作。1958年冬,空軍與一機部共同召開飛行研究院組建會議,確定院長由空軍派出,黨委書記由一機部派出(確定由周天行擔任),副院長由空軍和一機部各派一人(—機部擬派熊焰)。后來實際正式到閻良肩負工作的只有熊焰,他是實際上的籌建負責人。

1959年春,熊焰正式來到閻良十一航校,接洽接收事宜,得到十一航校領導的大力支持。6月初,接收組全體成員到達閻良。6月25日,完成了全部移交、接收工作。從此,中國結束了沒有航空試飛研究機構的歷史,八百里秦川中部渭北平原上的這個飛機場,開始譜寫新的篇章。

這里的工作一切都是從零開始。閻良與西安之間的交通近乎原始,途中隔著渭河,當時沒有橋,物資運輸要靠渡船過河。自己的汽車又少,汽油也不足,周轉率自然就低,使得各種物資供不應求。用火車運回來的物資設備更無倉庫存放,只有放在站臺上,遇到下雨,就動員干部去遮蓋。沒有加油車,科研試飛任務下來了,飛機加不上油,只有組織機關干部到機場排成長隊,用臉盆、水桶傳遞給飛機加油。就是在這樣極其艱苦的條件下,他們戰勝了一個又一個困難,在熊焰的領導下,首次開創性地完成了我國自行設計的初教6、強5等飛機的國家級鑒定試飛。

初教6當時也稱“紅專502”,它的定型試飛任務是新組建的試飛院承擔的第一個新機全機(含無線電等機載設備)定型試飛任務,它也因此成為我國第一架進行全面國家鑒定的新機。

面對試飛院首戰,同時也是新中國試飛的首戰,熊焰親自掛帥。

1960年8月23日,“紅專502”飛機從南昌轉場至閻良,熊焰在機場召開了簡短的慶祝會,他說:“新型飛機的全面試飛鑒定在我國是第一次,蘇聯專家幫助指了路,但還沒有走完全過程就撤走了,現在只能靠咱們自己了。自力更生,艱苦奮斗,一定要創建新中國航空試飛之偉業。當務之急,是盡快完成這架‘紅專502的鑒定試飛,她雖是初級教練機,但并不是水平低,而是飛行員展翅飛行的最初起步,就像嬰兒最早的學步車一樣至關重要。她將為部隊培養大批飛行員,也許將來還要軍民兩用,前程無可限量。”

9月初,試飛拉開序幕。其時,試飛院剛剛成立一年多,人員、設備、經驗都很欠缺,而且正值國家三年困難時期,其艱辛程度可想而知。那時,我國的飛機設計和制造工藝還不過關,每次飛行結束,不是機械系統出問題,就是系統有故障。為了保障第二天的飛行,機務人員經常加班到半夜兩三點,甚至忙到天亮,機場成了他們的家。

初教6飛機先后進行了飛行性能、操縱性和穩定性、“失速/尾旋”等科目試飛,共完成了1300個起落的飛行。由于試飛中暴露了飛機發動機“氣缸頭溫度偏低、滑油系統散熱器性能差、飛機右偏及油箱耗油不均”四大故障,在第一次定型會議上未能通過。南昌飛機公司進行了改進設計,另行制造了三架飛機在閻良重新試飛,至1961年10月完成全部定型試飛任務。此后不久在北京召開了第二次定型會議,熊焰院長帶人參加了會議,向大會作了詳細的試飛報告。

1962年1月5日,國務院軍工產品定型委員會正式批準初教6飛機定型投入批量生產。

初教6的試飛成功,為新中國航空工業的發展架起了一座橋梁,簽發了中國新機研制的第一本通行證,也開啟了中國教練機研制的新紀元。同時,對于探索和規范我國其他型號飛機試飛程序、試飛方法和試飛技術具有重要的奠基作用。初教6飛機的定型過程還證明,試飛對發現和消除飛機設計缺陷、提高飛機性能起著至關重要的作用。

特別值得一提的是, 初教6飛機雖是我國第一次國家級新機鑒定試飛,卻在熊焰直接組織下,完成了人類航空飛行中最具危險性的三大科目之一——“失速/尾旋”試飛。

面對這個世界級難題,熊焰親自給大家作動員:

在抗美援朝戰場上,一天,朝鮮臨津江上空炮聲隆隆,中國人民志愿軍空軍與美國空軍激戰正酣。我空軍一架米格-15戰機咬住了敵人的F-84飛機,我軍飛行員鎖定目標后,一串炮彈射向敵機,敵機冒著黑煙栽進了滔滔江水。然而這時,我軍飛機也因迎角太大突然失速進入尾旋狀態。干鈞一發之際,我軍飛行員按下彈射紐棄機逃生。這是一次漂亮的空中戰役,可惜由于當時我們不懂尾旋,也不知道如何改出尾旋而白白丟了一架飛機。可以說,“失速/尾旋”長期以來被人們視為禁區,困擾著我軍航空兵部隊訓練水平的提高和飛機性能的發揮,影響著飛行安全,不少部隊飛行員由于沒有處置“失速/尾旋”的經驗,從而導致嚴重的飛行事故。

講到這里,他站了起來,語重心長地囑托大家說:“正因為這個原因,我們這些人才要知難而進,迎難而上,掌握大迎角試飛的本領。當然,我們不能盲目蠻干。既然飛行試驗是一門科學,那我們就要探索這門科學的規律,不僅要研究‘失速/尾旋,還要陸續開展對空中停車和顫振試飛的研究。沖破神秘禁區,攻克各種復雜科目和風險科目,是我們試飛人義不容辭的責任,是國家賦予我們的使命!”

首戰告捷后,年輕的試飛人又先后完成了轟5彈射試驗機、強5強擊機的鑒定試飛,以及“原子彈爆炸沖擊波對飛機表面壓力分布影響”、失重試飛等保障“兩彈一星”研制的有關試飛任務。

在這些重大的國家試飛任務中,熊焰提出:要創立一套中國式的試飛方法。他要求在掌握了蘇聯《試飛指南》之后,要老老實實地研究歐美的方法,認真比較各國試飛方法的優缺點,結合我們的經驗,摸索出一套符合中國實際的試飛方法,并且要從型號的鑒定試飛向更深層次的預先研究試飛邁進,以促進航空工業的快速發展。

轉戰運10,

領導中華民族第一次藍天“沖頂”

20世紀60年代,周恩來總理訪問歐洲,當時中國沒有自己的大型飛機,總理乘坐的是向國外租用的噴氣式客機。外國報紙譏諷說:中國還沒有進入噴氣時代,中國是一只沒有翅膀的鷹。

國家看到了發展先進旅客機的需要。1970年8月,國家正式下達研制大型噴氣式旅客機的任務。研制的地點,選在上海,為的是可以利用上海地區較強的工業和科研力量。這項任務,以下達任務的年月命名為708工程,所設計的飛機型號則命名為運10。

熊焰被指派擔任708工程設計組行政負責人,赴上海領導這項工程的設計工作。在閻良艱苦奮斗11年之后,熊焰再次與戰友告別,轉戰東海之濱,住進從衛生學校借用的集體宿舍,帶領又一支全新的隊伍,走向更高、更艱難、更復雜的創業征程。

這些從全國四十多個單位聚集而來的技術人員,有來自高等航空學院的教師、長期從事飛機設計的設計人員,也有來自飛機工廠的人員。熊焰和技術負責人馬鳳山一起,將有不同經歷背景和技術素養的人員很好地糅合在一起,取長補短,使設計隊伍成為一支有著共同目標、極具戰斗力的技術大軍,向我國大型噴氣式旅客機的新高峰開始了聲勢雄偉的大進軍。

他們在食堂的長條飯桌上繪圖,在大型木質包裝箱里計算,夏日的夜晚為防機場蚊蟲的叮咬用報紙裹著穿短褲的腿繼續揮汗設計繪圖,1975年就基本完成飛機設計發圖;1978年11月,第一架運10飛機進行全機靜力試驗一次成功;1980年9月,運10飛機首飛上天,接著進行科研試飛,到1985年2月,共飛行121架次、164小時,證明運10飛機操縱穩定性好,飛行性能達到了設計指標。其間,運10飛機曾飛到北京、哈爾濱、廣州、昆明、合肥、鄭州、烏魯木齊、成都等地,并七次飛抵拉薩。

運10飛機上天,在國內外引起強烈反響。《世界經濟導報》報道:運10飛機研制成功,使中國民航工業同世界先進水平差距縮短了15年。路透社評價:在得到這種高度復雜的技術時,再也不能視中國為一個落后的國家了。

在熊焰和馬鳳山領導下,我國工程技術人員完成了中國航空工業史上有重大意義的攀登,開啟了自主創新研制中國有完全知識產權的大型民用飛機的道路。

運10也是在極為特殊和復雜的情況下研制的,這對作為技術和工程組織領導者的熊焰來說,提出了諸多特殊的挑戰和考驗。

在當時的特定歷史條件下,要創建一個新的飛機設計機構,并迅速推進工作,熊焰和其領導的隊伍不僅要白手起家,艱苦創業,而且還面臨著很大的政治壓力。這對于剛被“解放”不久的他來說,是一個重大的考驗。然而作為一名久經考驗的老黨員,他始終堅持實事求是、按科學規律辦事,尊重知識,尊重人才,頂住壓力,排除干擾。當時“四人幫”在上海的代理人提出大飛機要在1971年的國慶節上天,熊焰和馬鳳山一起對這種違背客觀規律瞎指揮的主張,進行了堅決的抵制。記得在當時的一次小會以后,他明確地對技術人員說:“你們該干啥還干啥,模型還要做,風洞還要吹。”

1973年12月,708工程設計組正式改名為上海市708設計院。

1974年,熊焰被調到上海市機電一局708辦公室(后來成為上海市航空工業辦公室)任副主任,兼任生產計劃組組長,代管技術組工作,全面負責整個運10飛機設計和制造的工程管理工作。

有一件事讓當時在技術組工作的周和也一生難忘:

1974年,熊焰同志調任708辦公室負責生產計劃組并任組長。我當時在辦公室技術組工作,因技術組沒有任命組長,由生產計劃組代管。因此我們許多工作都是直接向熊焰同志請示報告。記得我在分工材料和技術標準方面的工作時,發現有的廠由于從未生產過航空產品,將制造航空零件的原材料和其他材料混用,航空材料進廠沒有復驗,材料管理極為混亂,這是嚴重影響質量的重大隱患。為此我起草了一個報告,規定沒有經過復驗合格的材料一律不準用于制造航空零件。誰知這一文件一下發,就觸犯了一些人,他們糾集了一些干部到708辦公室來提意見。他們指著我說:“你發了個法西斯文件……”并向當時市政府公交組管軍工生產的領導告狀。

那位領導把我叫到市革會說:“誰給你們權利發這樣的文件,上海生產的原材料都不需要復驗,可以直接用于生產。”我說,如果市里認為我們錯了可以另發文件。當時我的壓力很大,向熊焰同志匯報,他不僅表示極大支持,并親自和708辦公室的其他領導蕭卡、孟慶功等同志起草了一個文件,肯定我的做法,并向上級反復說明理由,終于將這場風波平息下去。正是由于熊焰等領導同志和群眾的堅決抵制,才保證了飛機的研制質量,使得運10飛機全機靜力試驗一次成功,首次試飛一舉成功,各項飛行試驗均取得了良好的成績。

而讓設計組成員王維翰始終難忘的有兩件事:

第一件事是1973年,在大批技術人員從全國各地來到上海充實設計隊伍的情況下,“四人幫”在上海的代理人卻提出并開始了“清理設計隊伍”的工作。這項工作由各設計大隊擔任政治隊長的造反派負責,對所有設計人員進行政治審查,對他們認為家庭背景和個人歷史有問題的人,一律將其退回原單位,不準留在上海。我所在的設計大隊,經過討論,對三位人員產生了分歧,最后負責審查的人同意留下其中兩名,但對于最后一位,態度十分堅決,不肯退讓。在爭論無果的情況下,我決定去找設計組負責人熊焰。熊焰聽了我的匯報后,輕輕地對我說:“你回去,此事交給我來處理。”在他的干預下,設計隊伍的實力得以保存。

另外一件是關于工程技術決策的:

大約是在1975年,為了能夠在運10飛機的排除顫振設計中獲取一些有關同類機種的相應數據以供參考,我們提出建議,希望對一架中國民航的進口飛機進行共振試驗。但上海沒有試驗條件,所以這架飛機必須飛到閻良,在172廠廠房內由專業的623所人員和設備進行試驗。由于涉及面較大,熊焰決定親自聽取匯報后再作決定。于是我和當時從事顫振分析工作的吳興世同志一起到航辦向他當面匯報。在我們近一個半小時的匯報中,他一面聽,一面記錄,然后提出許多問題要我們回答,包括在整項工作實施過程中可能遇到的各種困難應該如何應對等問題。在仔細地聽取我們的解答以后,他最后作出決定,盡管這項工作在實施過程中有一定的難度和風險,但是為了確保運10飛機的設計質量,他還是同意設計部門的請求并要求設計部門加強領導,建議由設計院的技術組直接領導,做好各單位的協調工作。這件事情充分體現了熊焰在工作中尊重知識、傾聽基層意見的優良作風,給我留下了難忘的記憶。

在運10研制中,熊焰憑借多年航空工業領導工作經驗和豐富的航空工業技術知識,多次決策和解決了一些橫亙在基層和實踐中的工程項目難題。在試飛工作上,更是發揮了中流砥柱的作用。

當時在技術組的周和也記憶猶新:對如何提出和實施試飛課題,如何發揮參考樣機的作用,通過試飛取得第一手資料等,熊焰同志提出了具體意見。他請來了630所(試飛院)的同志幫助提出試飛課題,制定了試飛大綱。他還系自聯系,讓我和其他同志去630所學習。過后他又與大家一起確定了第一批試飛課題,成立課題攻關小組。憑多年的經驗, 他知道必須建立一支能承擔試飛工作的隊伍。他針對試飛工作的特點,加強了統一領導。在5703廠試飛站成立了飛行試驗室,負責編寫飛行試驗大綱,提出飛機的測試改裝方案,負責數據處理工作,負責向地勤人員介紹試飛要求及最后寫出試飛報告。在成立飛行試驗室的過程中,熊焰同志逐個考查調到飛行試驗室的技術人員。在選購測試儀器時他仔細聽取匯報,深入調查研究,作出最后的決定。

推動試飛再攀新巔峰,

始終魂牽夢縈中國人的大飛機

1978年,熊焰按組織安排,重返西安閻良飛行試驗研究所(現中國飛行試驗研究院)任所長,將受“文革”沖擊而瀕臨崩潰的試飛研究所重新整合, 沐浴著改革的春風,繼續帶領科研人員不斷向更高目標奮進。

1980年1月3日,中央軍委以1號文件發布命令,授予試飛院滑俊、王昂“科研試飛英雄”榮譽稱號。1月15日的《人民曰報》頭版頭條報道了這一消息。1月16日,試飛院召開隆重的慶祝大會,號召全體職工以英雄為榮,向英雄學習,為航空試飛事業的快速發展和實現四個現代化而奮斗。

20世紀80年代,殲7Ⅲ、殲8Ⅱ和殲教7三種新機同時進行設計定型試飛,這在中國是首次,在國際上也是少有的。1988年初,《人民日報》(海外版)在顯著位置刊登新華社消息:3種新型號10架飛機在3年時間內同時完成“設計定型”,這表明我國試飛技術達到了世界先進水平。

在試飛事業結出累累碩果的同時,熊焰始終牽掛著運10,牽掛著中國人的大飛機。

上海的技術人員每次去閻良出差,總會到他家里去拜訪,向他通報大飛機研制的進展情況,他總是勉勵大家再接再厲,把大飛機早日送上藍天。在運10首飛并試飛一段時間以后,由他負責的中國航空學會試飛委員會經常安排在全國性的試飛學術會議上作報告與同行們交流,他為中國有了自己的大飛機而感到特別高興和驕傲。每次見到上海來的同志,他都如同見到親人一樣。后來在廣州組織一次試飛工作會議期間,他不幸遭遇車禍,身體受到傷殘之痛,自此不得不坐上了輪椅。在以后的數年中,他坐在輪椅上一次次跟上海來的戰友們傾心交流,一起為運10飛機的研制成功而喜悅,一起為運10飛機隨后所遇到的坎坷而不平。

1984年1月16日,他在病中寫下了回憶和總結運10研制經驗教訓的幾萬字報告《回憶地方辦航空的二三事——運10的回顧與啟示》,他在文中心情澎湃:

我們國家建設了這么多年,到現在我國的旅客機制造還基本上是個空白,從20世紀50年代開始,航空工業經歷了半個世紀的辛勤勞動,有雄心也有志氣,中國人并不比外國人笨,總不能在旅客機這個問題上帶著“零蛋”進入21世紀。

有這樣一幕,永遠烙印在上海飛機設計研究所原副總設計師王維翰的腦海里:

20世紀90年代初的一天,我正好在大場上班,一個電話把我叫到樓下。只見一輛小車停在那里,走近一看,原來是老首長熊焰和他愛人陳然在車內。熊焰告訴我,他想趁這次在滬的機會,來工廠好好地再看一看,他要我陪他一起看看。我非常高興,隨即進入車內,帶著他們參觀。我們先到二車間即部裝車間,小車一直開進車間廠房內。當時,正在進行中美合資MD82飛機組裝的項目,車間里擺滿著MD82的部裝型架。由于熊焰已經不能行走,我勸他在車內看看就可以了。事實上,通過小車的窗玻璃,可以清楚地看見車間內的一切。但是熊焰堅持要下車,他打開車門,慢慢地將自己的身體移出車外并且扶著車身艱難地站立起來,我過去趕緊將他扶住。只見他將自己的目光深情地緩慢地環視廠房一周。為了看清廠房遠處的一副巨大型架,他竟踮起腳尖仰起頭來細細地看,然后滿足地點了點頭,回到車內。隨后我們來到一車間即總裝車間,他同樣堅持要下車,如同在二車間一樣,他深情地緩緩地將目光環視車間一周,然后滿足地點點頭,回到車內。最后,我們來到試飛站,小車慢慢地在停機坪繞場一圈以后就結束了這次私人參觀。

熊焰走后,我的內心久久不能平靜。

我清楚地知道,他哪里是在參觀,他是在告別。我永遠不會忘記他緩緩環視車間一周時所流露出來的深情的目光,像是在說:“再見了,我曾經戰斗過的地方;再見了,我所鐘愛并為之奮斗一生的航空事業。”這是熊焰最后一次來到生產現場,也是我們最后一次的見面。這次分別成了我們的訣別,以后我一直沒有他的消息。后來聽說他去北京治病,1996年在北京去世。

熊焰一生為航空事業奮斗,他是我國航空事業的一代先驅。他為我國的軍機研制、試飛科研和中國第一架大型民用飛機——運10飛機的研制作出了不可磨滅的貢獻,我們永遠不會忘記他。(本文根據《難忘的運10——中國第一架大型噴氣客機研制紀實》《中國試飛》中有關文章綜合整理而成,特別感謝程不時、熊曉虹、王維翰、韋克家、周和也、吳興世等專家。圖片由江東提供)