追溯人類航空科技的源頭(二)

黃沛

1843年至1900年這一階段,以英國工程師亨森完成第一架完整的飛機設計藍圖為起點,隨著活塞發動機的問世與成功應用而結束,被譽為有動力飛行器的試驗階段。在這短暫的半個多世紀,世界各國航空科學家勇于嘗試,飛艇、撲翼機、滑翔機、固定翼機等多種航空器的設計與試驗爭先恐后,最為亮眼的是蒸汽機等動力的出現及其在航空業的應用。

這一時期,雖然除了飛艇、熱氣球之外,大多數的飛機在試驗中還處于跳躍式的飛行狀態,但飛機結構的基本雛形已經確定,飛行的理論基礎也得到進一步研究:眾多航空科學家已經著手對空氣動力學原理、飛行的穩定性、飛機的結構等航空知識進行了探索。

這一時期,多個科學家嘗試將蒸汽機、內燃機、電動機應用于飛艇等飛行器,為后來萊特兄弟實現人類第一次飛行提供了理論與知識的土壤。

以達芬奇撰寫的近35000字關于鳥類飛翔的論著作為飛行原理基礎,當時大多數學者更傾向于模擬鳥類設計撲翼機來實現人類的飛翔夢想,然而鳥類飛行的復雜性使得這個研究方向異常艱難。1843年,被譽為“重于空氣飛行的先驅”英國航空學者喬治·凱利不僅多次嘗試多款滑翔機的設計與試驗,還定義了機械飛行的原理:重量、提升、拖拽和推力之間的關系。他在闡述空氣動力學原理及應用時,表明設計能夠讓空運成為可能,甚至暢想出攜家帶眷進行比乘船更為安全的旅行。

現代飛機概念提出

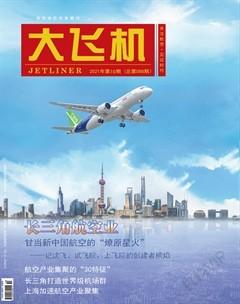

1843年4月,英國工程師威廉·塞繆爾·亨森設計并獲得專利的蒸汽動力飛機公布于眾,即刻受到了公眾的關注,這是人類首次對裝有動力裝置的機械型飛機進行如此詳細的設計描述。早在一年前,亨森將蒸汽機安裝在飛行器上,創造了第一個固定翼概念——空中蒸汽客車,這對后來重于空氣的航空器的發展產生了巨大影響。

這架空中蒸汽客車是亨森在助手約翰·斯特林費洛的協助下,參考了前輩學者凱利的航空力學理論設計出來的。翼展45.72米、單翼面積430平米、總重1350千克,裝載一臺18.4至22.1千瓦的蒸汽機驅動兩副六葉螺旋槳。雖然在外觀上,這架空中蒸汽客車還類似于一只巨型的鳥,但配備的蒸汽動力和固定機翼,已經具備了現代飛機的設計雛形。

隨后,由于建立空中運輸公司的夭折,亨利逐漸對航空失去了興趣,他的助手約翰·斯特林費洛繼續進行單翼機的試驗研究。1868年,斯特林費洛在首次世界航空展上展示的三翼飛機獲得了世人的矚目和認同。“三個總面積為2.6平米的疊合面、一個0.7平米的尾翼、總重量不到5.5千克,通過一個1/3馬力的蒸汽機燃燒甲基化酒精提供動力驅動中央螺旋槳。”遺憾的是,在試驗中,三翼飛機向上運動到電線高度停了下來,由于缺乏平衡性,最終沒有完成自由飛行。而且,運行時產生的氣流總使得發動機熄火,其蒸汽發動機也在試驗中由于多次使用需要維修。

此次航空展覽共展出15種發動機、60種撲翼機、2種固定翼飛機等試驗模型,這也反映出當時大多數研究者仍更傾向于將翱翔藍天的夢想寄希望于模擬鳥類的撲翼機身上,這也反襯出裝載蒸汽機固定機翼飛機的設計顯得異常珍貴。

蒸汽機在航空業的應用

雖然斯特林費洛及其兒子在調整螺旋槳的數量和飛機機翼數量后也沒有取得試驗成功,但同一時期,各國科學家開啟了飛向天空的競爭,繼續著相關的蒸汽機航空試驗與研究。

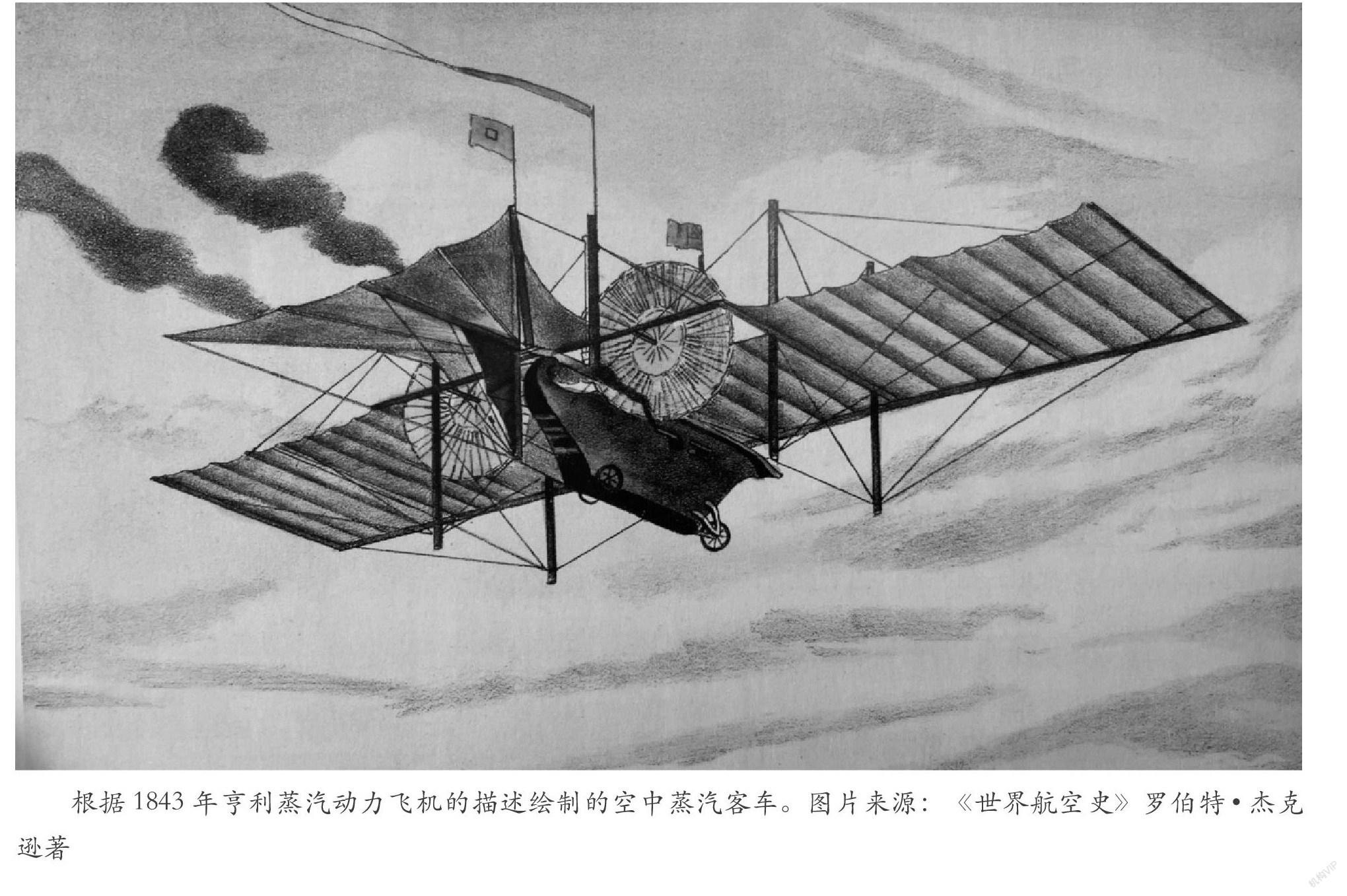

1857年,法國海軍軍官費利克斯·迪唐普勒設計制作了法國第一架飛機。該機機身類似一艘小艇,機翼和機身呈14度夾角,螺旋槳位于小艇前端,由一臺小型蒸汽機驅動。尾部設有兩只舵,一個處于水平位置,用來調節機翼的傾斜角度;一個處于垂直位置,作用和水平舵一樣。

1874年,費利克斯又建造了杜·坦普單翼機。該機在經過一段下坡加速后能通過發動機提供動力起飛,雖未完成一定時間的持續飛行,但還是成為了人類歷史上第一架全尺寸、離開地面、有動力裝置的飛機。

有動力載人飛機的成功首飛

1889年,法國工程師克萊芒·阿代爾憑借著當時相對成熟的蒸汽機技術和對航空業的高度興趣,制作了一架蒸汽動力大型飛機。這架飛機名為“伊奧利”號,翼展14米、長6.5米、機翼面積約28平方米。機身重101千克,包括蒸汽發動機、螺旋槳、帶輪支架、冷凝器等。阿代爾將這架飛機的設計申請了專利。他采用了平面固定翼方案,固定翼表面彎曲,外觀像一只蝙蝠;飛機機翼木框架結構包裹真絲蒙皮,飛行途中可以向前向后伸縮,駕駛者借此在飛行中可以根據飛機的速度來改變機翼大小。

1890年10月,在一處花園中,阿代爾試飛了“伊奧利”號,在他的報告中描述了這架飛機載著阿代爾飛離地面,依靠蒸汽發動機提供的動力和機翼的升力,擦著地飛行了50多米。這是人類歷史上第一次駕駛由發動機提供動力的飛機離開地面,雖然不管是飛行距離還是飛行高度都十分有限,但無法否認依然是人類航空史上重要的事件。

航空技術的“躍進”

1866年、1872年,航空業發展突出的英國、法國先后成立了各自的國家航空協會,并舉辦航空展覽會、發動機、飛行器設計大賽,出資組織航空科學試驗,使得航空試驗得以實施,技術得到發展。

這一時期,航空理論研究得到發展。一方面,飛行器的結構和相關設備越來越完善。科學家在飛艇上配備螺旋槳、方向舵(1856年,德拉馬爾納)、蒸汽機、水平機翼、升降舵(1869年,瑪麗奧特),為現代飛機的設計提供了知識儲備。不同動力源泉不斷在飛行器上進行嘗試,蒸汽機(1852年,亨利)、汽油內燃機(1872年,亨萊茵)、電發動機(1883年,蒂桑迪耶兄弟)先后被應用于飛行器上。

然而對整個航空界來說,此項研究還處于初級階段,合適的驅動裝置還需要在不斷的試錯當中找尋。1883年,法國工程師古皮制作的單翼飛機,飛機前端配有可手動控制的“調節器”,可以校正飛機側面,被譽為最早的副翼。

另一方面,專業人員對飛機設計、螺旋槳理論、飛機的穩定性等進行理論研究。1857年,法國塔木樸里兄弟研究飛機攻角、壓力中心與尾翼動作等。1866年,英國航空理論家維納姆提出飛行中機翼凸面形的重要性。1871年,世界上第一座小型風洞由英國人韋納姆研制成功,木箱結構尺寸為0.457×0.45×3.05米,使得飛機的氣動設計與計算有了相對科學的實驗工具。1872年,英國人佩諾在飛機設計上提出空氣阻力、材料阻力和輕型發動機三個問題,并在飛機模型上應用密封機艙、可變螺距螺旋槳、減震可收放起落架等設備概念。1893年,英國人菲利浦通過風洞試驗,找到多種上凸下凹的曲面翼型,為飛機翼型提供更科學的選擇。

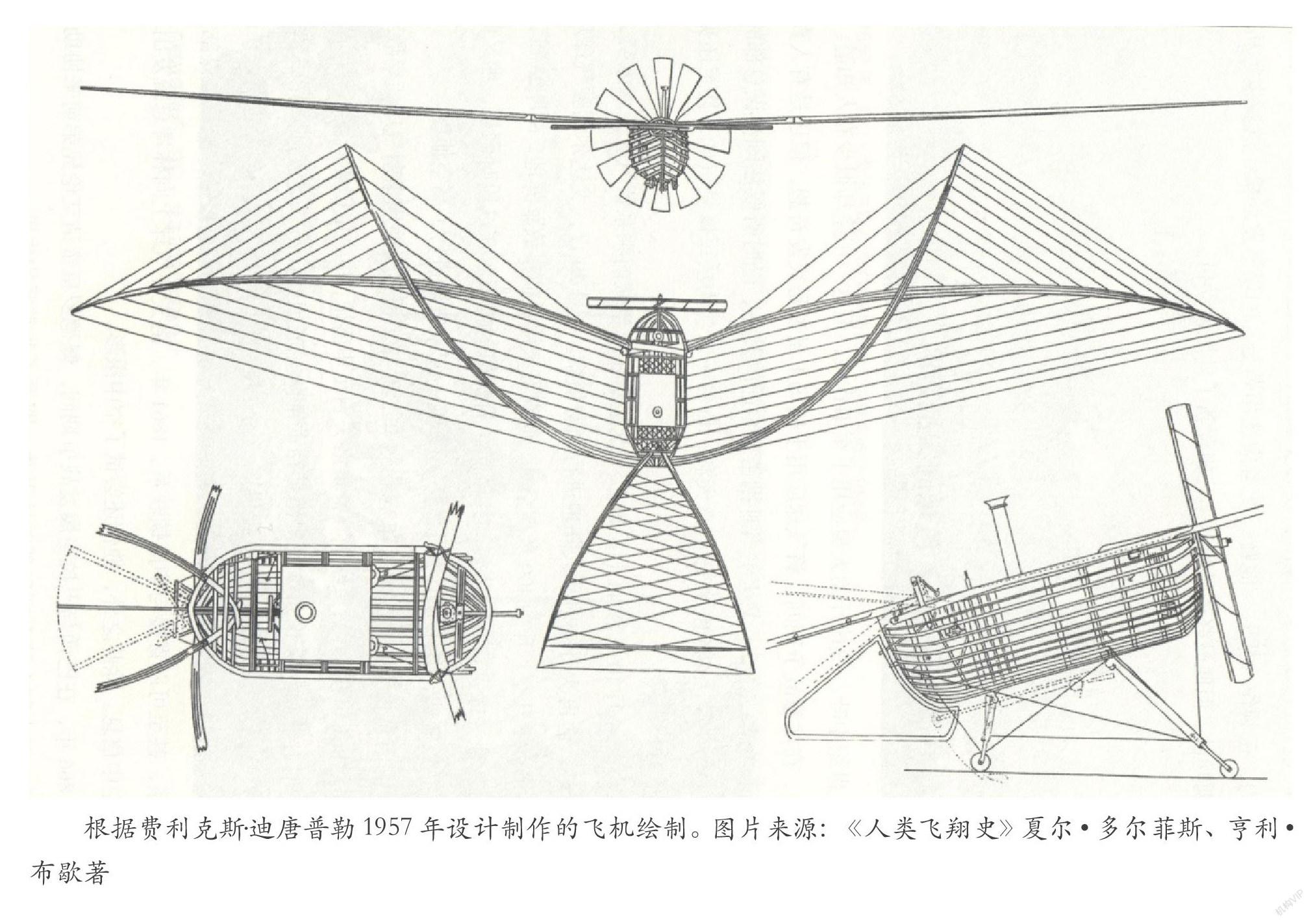

19世紀中后期,中國航空業在憑借歷史經驗積累的同時也開始從西方世界獲取相關知識。1855年,中國開始編譯關于國外航空知識的文章和圖片。當時由直隸總督兼北洋大臣李鴻章仿照西洋軍事學院創立的天津陸軍學堂,在1887年開始進口飛行器,并自制了直徑1.66米的氫氣球。隨后,由當時任教武備學堂的華蘅芳改良制造的小型氫氣球進行了試放試驗,試放過程中升空十幾丈高,這是國人自行制造并釋放成功的第一個氫氣球。1899年,旅澳華人謝鉆泰設計出鋁殼結構電機推進的“中國號”飛艇,這是中國人首次設計的有動力飛行器。(本文圖片由作者提供)