西部采礦工程專業校企協同創新型人才培養模式的構建與實踐

高喜才,伍永平,解盤石,王紅偉,郎丁

摘? 要:在“新工科”教育改革背景下,地方特色高校整合校內外資源開展校企合作協同育人是傳統專業人才培養模式改革的有效途徑。基于工程教育以學生持續發展為中心理念,闡述新時代煤炭行業人才培養現狀及存在問題,突出傳統采礦與煤炭智能開采的交叉融合,構建了以學生工程實踐和創新能力提升為目標的校企協同育人模式,培養面向西部區域經濟發展及煤炭行業智能化建設的應用創新型高層次技術人才。

關鍵詞:新工科;工程教育;創新人才培養;校企協同育人

中圖分類號:C961 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2021)32-0159-04

Abstract: Under the background of "new engineering" education reform, it is an effective way to integrate internal and external resources to carry out collaborative education for colleges with local characteristics. Based on engineering education with students sustainable development as the center concept, the paper expounds the current situation of coal industry talent training and the existing problems, highlights the traditional mining and coal intelligent mining fusion, and a school-enterprise collaborative education mode with the goal of improving student engineering practice and innovation ability has been established in order to cultivate innovative high-level technical talents for the economic development of the western region and the intelligent construction of the coal industry.

Keywords: new engineering; engineering education; training mode for innovative talents; cooperative education of schools and enterprises

“新工科”是基于新時代國家戰略發展新需求、國際競爭新形勢、立德樹人新要求而提出的我國工程教育改革方向,開拓了我國高等工程教育改革的新思維、新途徑[1-2]。為主動適應新一輪的科技革命和產業變革,支撐“中國制造2025”、創新驅動發展、“大眾創業,萬眾創新”等一系列國家戰略[3-4],培養一大批實踐能力強、能夠解決復雜工程問題的復合型、創新性工程技術人才,圍繞人才培養,在貫徹工程教育理念、構建“新工科”課程體系和創新人才培養模式方面積極開展變革探索是高等學校深化工程教育改革、推動“新工科”建設的戰略選擇[5-6]。在繼承“老”工科優秀培養模式的同時,進一步深化工程學科交叉和產教融合[7],促進校企協同育人是“新工科”創新人才培養的重要舉措[8]。

校企協同育人是地方本科高校培養高素質應用型人才的著力點,也是國家推進工程教育深化改革、提高大學生工程實踐創新能力的迫切需求[9-10]。煤炭行業正經歷由機械化、自動化到智能化、數字化的產業升級,西部煤炭企業在加快推進智能化煤礦建設,構建智能+綠色煤炭工業新體系,實現煤炭資源的智能、安全、高效、綠色開發與低碳、清潔、高效利用方面已經走在了前列。西安科技大學是西部唯一一所煤炭特色高等學校,采礦工程專業應按照學校辦學目標和總體定位,結合國家能源安全戰略、煤炭產業革命、智慧礦山建設實際,積極開展新工科人才培養體系改革與探索,構建并實踐校企協同育人模式,更加注重學生綜合素質、工程實踐能力、創新創業能力的培養,拓展了采礦工程專業人才發展空間,不斷增強培養人才的社會、行業適應性,取得了良好的教學成果和社會效益。

一、基于工程素質和創新能力培養的校企協同育人模式

(一)傳統煤炭行業人才培養模式現狀及主要問題

1. 人才培養模式守舊,與行業需求定位不相適應

傳統的人才培養模式,將面向行業培養應用型專業人才作為目標,忽視了對學生在行業轉型升級和專業技術發展方向上的持續培養,學生的創新意識和國際化視野受到限制,校企協同育人關鍵環節路徑不暢,學生工程實踐創新能力和行業就業適應性不強。煤炭開采轉型升級與未來發展要求采礦工程專業人才培養必須在跨學科范疇內,圍繞智能采礦工程人才培養目標,要在傳統采礦基礎上,融入新發展理念,完善優化升級校內外人才培養資源,構建新型校企協同育人培養模式。

2. 實踐教學資源不夠豐富,系統性不強

地方行業高校中普遍存在的實踐基地建設系統性不足,實踐教學隊伍能力提升與穩定發展機制不健全,參與工程實踐能動性和積極性較弱,學生工程意識和實踐訓練質量提升存在一定困難,工科專業強化實踐的期望得不到滿足。

以課堂教學為主的授課模式,與智能開采路徑下實踐性強、創新性強的工科人才需求不相適應,要堅持問題導向,以智能采礦工程實際問題為基礎,設計和建設融合智能開采相關課程體系的思辨式教學方法,架構智能采礦工程實踐教學新模式。

3. 課程體系設置單一,學科交叉融合深度不夠

課程體系偏于專業理論,教學內容更新慢,“學與用”存在一定差距,學生“過去式”知識結構難以適應現代煤炭企業技術發展的需求,知識結構面較窄,學科交叉視野不夠,學生解決綜合性實際問題所需能力不足。要提供體現通識教育、數理并重以及智能采礦工程特征的課程體系,使培養的學生具有解決采礦工程復雜問題的專業知識、技術能力、創新能力。

(二)校企協同育人模式構建與改革實踐

校企協同育人是高校和企業相互配合、優勢互補、分工協作、資源共享、互惠互利,促進高校和企業互利共贏的機制。面對新時代對煤炭行業高級專門人才的工程素質和創新能力的新要求,通過在人才培養模式、課程體系、教學資源、教學隊伍建設等方面的探索與改革實踐,有效解決了煤炭行業智能化轉型升級背景下高層次專業人才培養存在的突出問題。

1. 創新校企協同人才培養模式,強化學生工程素質和創新能力培養

(1)系統分析煤炭行業未來發展趨勢和人才培養需求,以“面向行業、智能采礦、強化創新、校企協同”的教育改革理念為中心推進校企協同育人模式改革,校企聯合制定采礦工程、采礦工作專業卓越工程師計劃、智能采礦工程專業聯合培養方案并定期修訂。

(2)聯合培養方案明確校內理論教學(1.5年-2年)和現場企業教學(0.25年-0.5年)時限,并編制現場教學大綱、教材和考核標準,保證現場教學取得實效。

(3)促進學校與企業優質資源有效融合,建設校外實習實訓基地,加大精力、經費投入,保證校外基地管理規范、運行高效,為學生工程素質和創新能力培養提供平臺。

(4)聘任企業導師,深度參與學生畢業論文和職業規劃設計,每年定期走訪用人單位和畢業生,發放問卷調查表,關注畢業生職業發展,吸收專業建設、培養體系、教學改革意見建議,全程參與教學改革與實踐,保障人才培養與現場技術進步、企業發展需求緊密結合,相互適應。

2. 重構課程體系,優化更新教學內容,體現“基礎、融合、前沿、國際化”發展趨勢

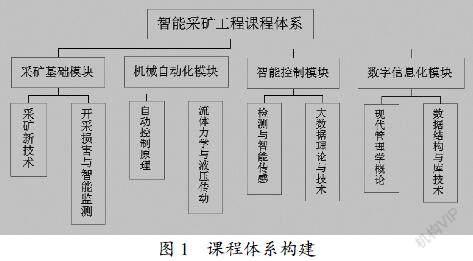

立足西部煤炭行業采礦前沿,考慮現代礦山數字化、技術裝備自動化和智能化、信息網絡化、生產管理精細化的現實需求,探索建立了采礦基礎理論、機械自動化、智能控制、數字信息化知識模塊,重構了學科核心知識體系和課程體系(圖1),帶動教師革新教學方法,不斷提升教育教學水平。

(1)以學科通識、專業基礎理論為基礎,加強融合“互聯網+”、大數據、智能化、自動化等新技術的教學資源建設,建設8門精品主干課程,開設交叉學科課程選修課程5門,新建前沿基礎、創新理論選修課程8門。

(2)圍繞課程知識點和專項能力訓練,形成人才培養目標課程矩陣,重構了專業知識與課程體系。

(3)采用小班授課,引入案例式、思辨式、翻轉式等教學形式和方法,促進教學科研互動,聘請大型企業技術專家、國際采礦專家開設講壇,增強學生知識面和國際化視野,為學生科研思維和實踐創新能力培養營造良好氛圍。

3. 構建校企共享實踐與創新平臺,促進基礎實驗、創新研究、工程實踐深度融合

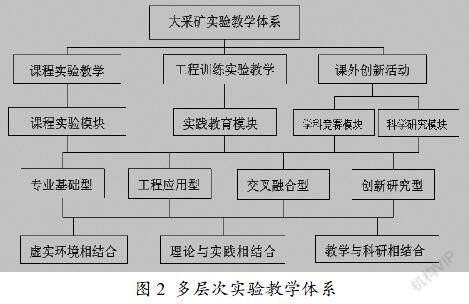

以培養適應現代煤炭行業安全、綠色、智能、少人或無人化開采需求的高層次創新型人才為目標,促進校企優質資源有效融合,搭建了一批校企協同實踐教學平臺,形成了校企結合、課內與課外結合、多層次多元化的實踐教學體系,有效激發和培養學生實踐創新意識。

(1)建成臨潼校區地下模擬礦井及現代化裝備,形成西部惟一的煤礦主體專業實訓中心,面積為26000m2,其中煤礦開采與煤礦安全綜合實驗實訓中心、礦山地下工程綜合實驗中心為地礦類專業實踐教育教學提供工程認知訓練平臺。

(2)按照學科關聯、儀器設備性質和環境設施相近原則,組建 “基礎型、綜合型、工程實踐型、創新型”相結合、多學科交叉的“大采礦”專業綜合實踐創新平臺和虛擬仿真平臺8個,共開設實驗項目100余項,其中驗證型實驗項目41個,綜合型實驗項目31個,設計型實驗項目20個,創新型實驗項目10個,分別占實驗項目總數的41%、31%、20%和10%。實驗教學2000人/年,達 55000年/人時數。為學生專業技能和工程意識培養搭建硬件基礎,助推學生工程實踐、科技創新能力再上新臺階(如圖2)。

(3)落實校企實踐教學、科研創新互惠協同培養人才框架協議,與陜西煤化工集團、神華寧煤集團、四川煤業集團等企業進行深度合作建成國家級采礦工程實驗教學示范中心、國家級煤礦開采與安全工程實踐教育中心和10余個校外實習實訓基地,促進學生工程意識培養和創新能力培養不斷提升。

(4)構建了“學科交叉融合、模塊化教學組織、創新性學科競賽、多元化實踐教學和校內外培養并重”的四個層次實踐教學體系,為創新性應用型人才培養提供了良好的工程教育硬件環境。

4. 建設創新、實踐能力強且相對穩定的教學隊伍,保障創新人才培養模式改革取得實效

(1)通過自主培養與引進,形成一支以“長江學者”等國家級人才領軍的科研成果顯著、具有國際化視野的教學與科研團隊,深入工程實踐一線,學科承擔企業合作項目200余項/年,科研經費近2000萬/年,高校自身教學團隊工程實踐創新能力不斷提升。

(2)通過校企聯合每年聘任8-10名協同企業專家

組成兼職實踐教學隊伍,聘期3年,約定具體實踐教學任務和目標,保證在實訓基地、培訓中心、教學課堂直接參與實踐教學,每年參與各類工程實踐教學40人次,300余學時。有效保障了實踐教學改革研究與探索不斷深入。

(3)對接現代煤炭企業發展難題聯合攻關,擴大人才培養與科學研究領域合作范圍,建設教學與科研互促能力提升平臺,定期分批派青年教師到山西霍州煤電集團、陜西彬長集團、山東兗州集團等企業實習或掛職鍛煉,不斷豐富教師的企業實踐經驗;學校教師定期到企業授課,為企業骨干進行定位幫扶,提升持續發展能力;形成校企實踐隊伍穩定發展機制,實現實踐隊伍工程素質和創新能力持續發展。

以學生持續發展為中心,以學生工程實踐和創新能力提升為目標,突出傳統采礦與現代煤炭智能開采的學科交叉融合,通過校企深度聯合,打通了“企業需求、成果轉化、人才培養”校企協同育人關鍵環節和路徑,縮短了“學和用”的差距。探索出了一條行業轉型升級背景下采礦工程學科專業人才培養體系改造升級的有效途徑。

二、校企協同育人模式實踐教學效果

(一)學生工程實踐和創新能力大幅度提升

依托校企共享平臺資源,以學科競賽、課外科技作品、大學生創業大賽為載體,開展了豐富的科研訓練和工程實踐活動,涌現了一批優秀的本科生和課外科技作品,對學生的科學思維、創新思路、實踐動手能力等得到了實質性的促進和提升,學生受益面也不斷擴大。

近5年來,共有1500多人次本科生參加了科研創新實驗,完成開放創新實驗項目500多項,參加國家級大學生創新創業訓練計劃、全國高校采礦工程專業實踐作品大賽、陜西省大學生創業大賽、“挑戰杯”科技作品競賽項目或作品80余件,獲國家、省、校級獎勵40余項,學生工程實踐和創新能力顯著提升。

(二)高層次創新人才培養成績突出

作為西部煤炭特色高校,構建多學科交叉的研究與實踐團隊,采取多種措施強化工程實踐能力和創新能力,培養“吃得苦、用得上、干得好、留得住”的應用創新型高層次人才,成績突出,涌現出來一批行業先進和模范,為西部煤炭行業安全生產、企業轉型升級和區域經濟社會發展做出了突出貢獻。如神寧集團姚敏主持建設的我國最大的煤化工基地-寧東煤化工基地,被授予寧夏“塞上英才”稱號;陜煤化集團范京道主持建設的我國首個智能化無人綜采工作面-黃陵1號1003工作面,已成為我國現代化煤炭企業智能化開采建設示范基地。

(三)教改成果豐碩,受到專家和同行們充分認可

通過開展課程體系、培養模式和工程實踐教學改革,采礦工程專業教師主編全國煤炭行業“十二五”規劃教材3部、“十三五”規劃教材3部、參編教材2部;參編的《煤礦開采學》獲教育部優秀教材一等獎,主編的《開采損害學》獲全國煤炭高等教育優秀教材一等獎,主編的《礦山工程經濟》獲煤炭協會優秀教材一等獎;專業主干課程等均獲批陜西省精品共享課程,初步形成了特色知識與課程體系,為采礦工程人才培養體系升級、人才培養質量提高奠定了良好的基礎。

采礦工程專業2012、2015年通過了教育部工程教育專業認證,人才培養質量顯著提升。近兩年,畢業生50%以上服務于西部煤炭行業,14人被評為“全國煤炭建功立業優秀大學畢業生”,受到企業和社會的廣泛贊譽。

三、結束語

針對西部煤炭行業快速轉型升級現狀,系統分析煤炭行業未來發展趨勢和高層次創新型人才培養要求的基礎上,提出“面向行業、智能采礦、強化創新、校企協同”的西部采礦工程專業工程教育改革理念,以培養適應現代煤炭行業安全、綠色、智能開采需求的高層次創新型人才為目標,以強化工程素質與創新能力培養為突破口,充分發揮學科優勢,為學生構建了體現“基礎、融合、前沿、國際化”相結合的課程體系和校企聯合的實踐教學體系,搭建了校企協同、學科交叉、理論與實踐深度融合的共享工程教育平臺,扎實推進培養學生的工程實踐創新能力提升,實現了新工科應用型創新人才培養的目標。

參考文獻:

[1]鐘登華.新工科建設的內涵與行動[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[2]徐曉飛,沈毅,鐘詩勝,等.新工科模式和創新人才培養探索與實踐——哈爾濱工業大學“新工科‘Π型方案”[J].高等工程教育研究,2020(2):18-24.

[3]楊寧,張進,馬立香,等.“新工科”背景下“綜合課程設計”實驗課程多元化考核改革實踐[J].實驗技術與管理,2020,37(10):190-196.

[4]仝月榮,陳江平,張執南,等.產教深度融合 協同探索面向新工科的創新人才培養模式——以上海交通大學學生創新中心為例[J].實驗室研究與探索,2020,39(11):194-198.

[5]景安磊,鐘秉林.一流工程技術人才培養的形勢、問題和路徑[J].國家教育行政學院學報,2020(3):65-70.

[6]劉會衡.“新工科”背景下電子信息類人才校企協同培養與實踐研究[J].工業和信息化教育,2021(1):6-11.

[7]劉金龍,冀振元,吳芝路,等.航天特色校企協同育人的探索與實踐——以工業和信息化部校企協同育人示范基地為例[J].中國高校科技,2020(8):69-72.

[8]彭永宏.基于OBE理念的產教協同育人機制探究——以惠州學院的改革為視角[J].中國高校科技,2020(7):4-8.

[9]童雄,李克鋼,王超,等.面向區域新經濟的地方高校礦業類創新人才培養模式改革研究[J].中國礦業,2020,29(S1):60-65.

[10]成思源,楊雪榮,沈彬,等.面向工程專業人才培養的協同育人模式探索[J].實驗技術與管理,2020,37(1):225-229.