探討紅砂巖碎石土路基強夯技術

黃海

(湖南杰通建設工程有限公司,湖南 長沙 410000)

從物理性狀角度看,紅砂巖呈膠泥狀分布,其性能離散性明顯,同一區域內的砂巖強度差異極大,紅砂巖滲水后易瓦解,故其壓實工況較復雜,控制難度較高,且施工完的紅砂巖路基在車輛荷載持續作用下,易出現持續的工后沉降。本文基于紅砂巖的特殊物理特性,擬采用強夯法處治紅砂巖路基,以確保其壓實度指標滿足施工規范要求。

1 試驗段紅砂巖性質

1.1 試驗段地質工況

試驗路段地處山區,地表高差明顯,地質構造形式為單斜構造巖層;本著就地取材、經濟高效的原則,路基填筑材料取自臨近邊坡開挖土石方,經初步檢驗,土石方中的紅砂巖含量介于60%~80%之間,總體呈紅褐色,礦料組成主要以石英石、長石、蒙脫土為主,礦料質地較硬,屬于二類紅砂巖。

1.2 紅砂巖技術性質

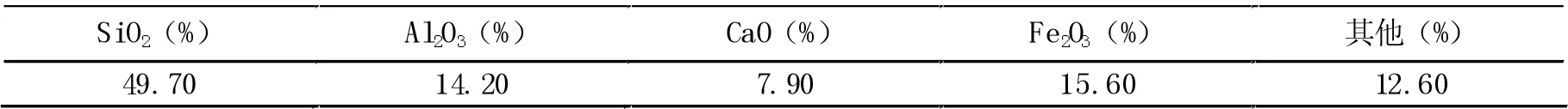

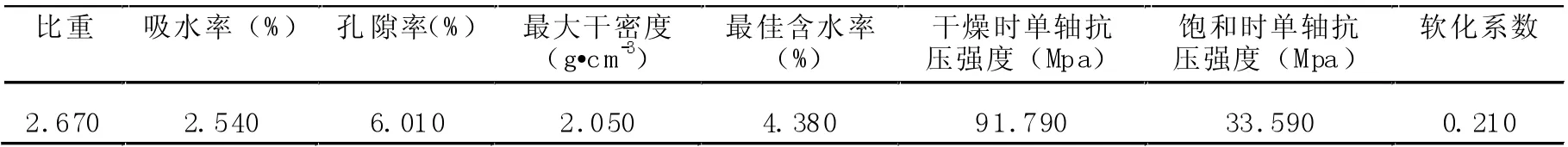

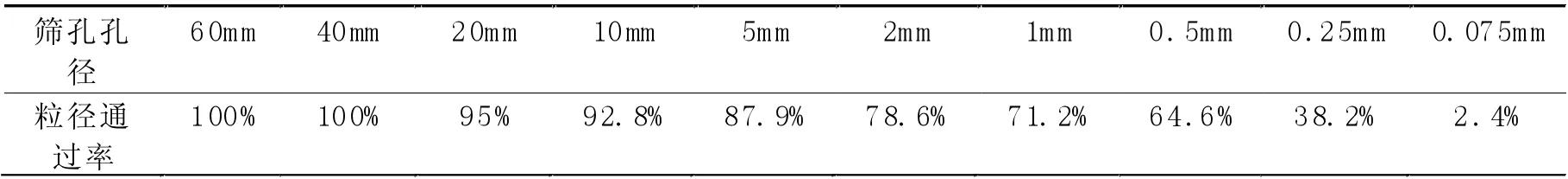

結合現行土工試驗相關規范,擬定量測定紅砂巖中的化學組成及力學特性,具體試驗結果詳見表1~3。

表1 紅砂巖的化學成分

據表2~3 發現:紅砂巖孔隙率較高,滲水性較強,力學強度較低,在外力擾動下易出現脆性破壞,砂巖顆粒粒徑分布不均勻,大部分粒徑則介于0.25mm~2mm 之間。

表2 紅砂巖的物理力學性質

1.3 紅砂巖的崩解處理

既有研究結果表明,紅砂巖吸水后,在外力擾動下易出現脆性瓦解,進而分散成紅砂巖碎石,分散后的紅砂巖脆性破壞特性解除,其水穩性大幅提升,初步滿足路基填料的相關技術要求。綜上,為了能夠使用紅砂巖作為路基填筑料,在填筑前需對其進行瓦解處治,從而解除其脆性破壞特性。

2 強夯試驗方案

2.1 強夯設計方案

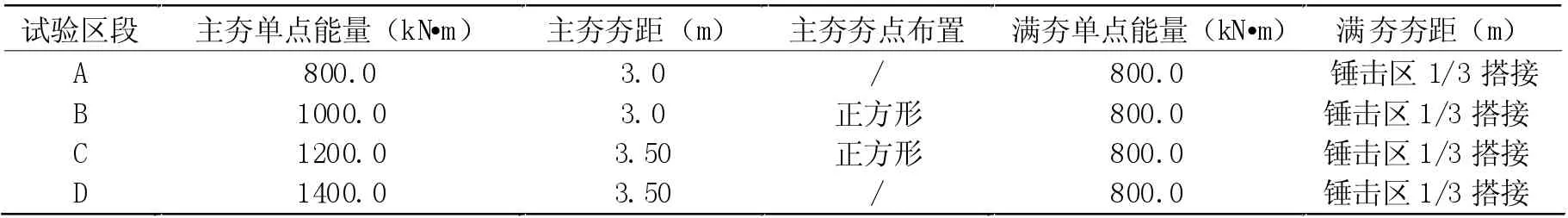

紅砂巖強夯加固處治方案詳見表4,在充分考慮施工現場情況和地質條件的基礎上,擬將試驗段分為A、B、C、D 總計4 個試驗分區,不同分區的試驗段總面積不低于15mm×20mm。夯實完成的標志以連續2 次夯沉量不大于6cm 為準。

表4 強夯設計方案

2.2 原位試驗方案

針對強夯處治路段進行原位試驗,原位試驗包含:變形試驗、平板加荷試驗等,主要用來分析強夯加固處治成效,從而為編制具體的施工方案提供試驗依據。

2.2.1 土體變形試驗

(1)使用灌水法測定砂巖的壓實度,試驗坑尺寸參數為80cm×80cm×80cm。

(2)使用水準儀配合塔尺測定夯沉量及影響范圍內土體的上拱量,從而判斷夯實加固總體效果。

2.2.2 平板荷載試驗

(1)借鑒基礎設計規范中給定的平板加荷法測定紅砂巖強夯前后的承載能力。

(2)承載能力試驗采用的承壓板,必須保證足夠的強度和剛度,鋼板直徑為40cm;試驗坑寬度不能小于板直徑的3 倍;加載使用千斤頂,千斤頂最大行程為200KN。在試驗進行過程中,應維持試驗坑壓實的含水率指標,用中砂對表面進行抹平;紅砂巖壓縮模量E0計算公式如下:

E0=0.785(1-μ)pd/s

上式中:μ——泊松比,取值為0.27;p——加荷值/kPa;d——加載板直徑/cm;s——沉降量/mm。

3 試驗結果與分析

3.1 土體變形試驗

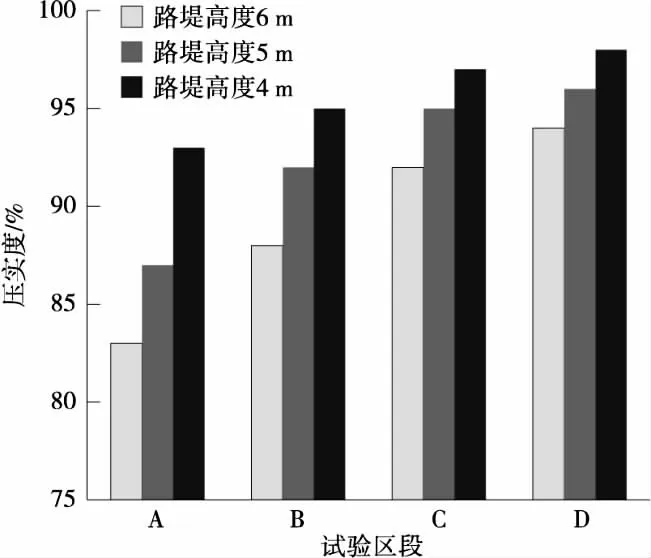

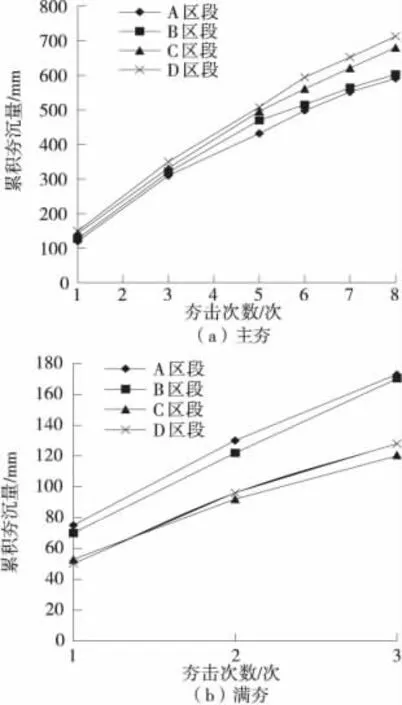

夯擊能對紅砂巖夯擊后的壓實度影響程度詳見圖1 所示,當填方路基高程為6m 時,夯擊次數對單次夯沉量的影響程度詳見圖2。綜合分析圖1、2 發現:

圖1 夯擊能量對紅砂巖碎石土路基壓實度的影響

圖2 夯擊次數對紅砂巖碎石土路基夯沉量的影響

3.1.1 在紅砂巖填方路基高程相同的條件下,路基壓實度與夯擊能之間呈正相關關系,表明經夯擊后的路基壓實度明顯提升。當填方路基高程為6m 時,對應夯擊能為1400kN·m,D 分區內的壓實度指標為94%,壓實度指標滿足現行規范要求。當填方路基高程為5m 時,對應夯擊能為1200kN·m,方可達到相同的壓實度指標要求;同理,當填方路基高程為4m 時,對應夯擊能為1000kN·m,便可達到相同的壓實度指標要求。

3.1.2 經試驗段對比發現,不同試驗段的總夯沉量變化趨勢類似,單次夯擊能與夯擊次數呈負相關,首次夯擊對應的沉降規模最大,最大沉降量超過120mm。在連續夯擊過程中,當夯擊能不大于1000kN·m 時,填方路基夯沉量小于等于605mm,且第五次夯擊對應的夯沉量小于6cm;當夯擊能不小于1200kN·m時,填方路基總夯沉量超過680mm,且第六次夯擊對應的夯沉量不大于6cm。在滿夯過程中,當夯擊能不大于1000kN·m 時,填方路基初始單次夯沉量不小于6cm,下一次夯擊后的夯沉量約6cm,表明紅砂巖路基壓實度的提高空間尚可;當夯擊能不低于1200kN·m 時,填方路基初始單次夯沉量小于6cm,表明連續夯擊階段的路基壓實處治效果較好。

3.1.3 當夯擊能逐步增加時,夯擊影響范圍內的土體出現開裂和局部回彈現象,距夯擊中心點3m 以外的區域,夯擊影響幾乎消失;當夯擊次數超過5 次,影響范圍內的土體上拱高度趨穩,試驗段A、B、C、D 內的上拱最大高度約為連續夯擊階段總夯沉量的11%、12%、12%、14%。

表3 紅砂巖風化碎屑物的顆粒組成

3.2 平板荷載試驗

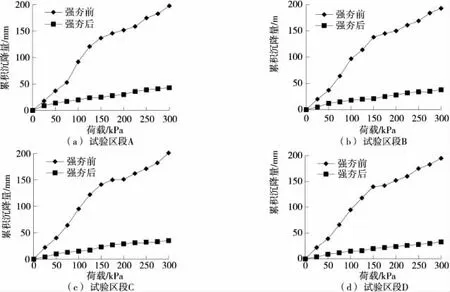

不同試驗段內夯擊前后加載值p 同填方路基夯沉量s 的相關曲線如圖3,壓縮模量指標詳見表5,綜合圖3 及表5 發現:

表5 強夯前后紅砂巖碎石土路基的壓縮模量

圖3 上覆荷載與紅砂巖碎石土路基沉降量的關系

3.2.1 紅砂巖路基強夯前,沉降與加載呈正相關,且增長幅度較強夯后更加明顯,當加載值為300kPa 時,沉降均值達到96mm;紅砂巖路基強夯后,沉降規模與加載值近似呈線性相關,且曲線斜率降低,表明增長幅度下降,荷載增加50kPa,而沉降量增長量小于7mm。

3.2.2 紅砂巖路基經強夯處治后,隨著荷載的提升,沉降量較大夯擊能夯實的路基更低,當加載值為300kPa 時,形變均值為37mm,形變大小僅近似為強夯前的19%。夯擊結果表明,路基強夯后的承載強度明顯提升,路基的工后沉降得到大幅控制。

3.2.3 隨著夯擊能的增加,經強夯的紅砂巖路基壓縮模量增長明顯,較強夯前的1.95kPa,各試驗段壓縮模量提升率分別為43%、88%、102%、111%。強夯結果表明,紅砂巖經強夯處治后,壓縮模量大幅提升,土體壓縮特性得到顯著改善。

綜上所述,強夯法完全適用于紅砂巖路基的壓實處治,當填方路基高程為4m~5m 時,推薦選用B 段的強夯工藝,當填方路基高程為5m~6m 時,推薦選用C 段強夯工藝。

4 結論

4.1 在填方路基高度相同的條件下,路基夯實效果與夯擊能大小呈正相關,當填方路基高程分別為4、5、6m 時,對(轉下頁)應的夯擊能分別為1000、1200、1400kN·m 時,路基壓實度指標均大于94%,壓實度指標滿足規范要求。

4.2 在夯擊能相同的條件下,單次夯沉量與夯擊次數呈負相關關系,且路基壓實度逐漸提升;夯擊能越高,對應的連續夯擊階段的總夯沉量越大,當夯擊能不低于1200kN·m 時,總夯沉量大于680mm;隨著夯擊能的提高,夯擊影響范圍內的土體出現明顯的開裂和回彈現象,且夯擊次數超過5 次時,影響范圍內的土體變形則逐步趨穩。

4.3 路基經強夯后的承載強度得到大幅提升,荷載變形則明顯減小,加載值為300kPa 時,形變大小僅近似為強夯前的19%;各試驗段壓縮模量提升率最大值達到111%。

4.4 當填方路基高度介于4m~5m 時,推薦選用B 段的強夯工藝,當填方路基高程為5m~6m 時,推薦選用C 段強夯工藝。