淺述小學生讀帖四步曲——運用語文的“內功”練好書法的“外拳”

甘肅省蘭州市蘭師附小 廖菊英

學習書法,讀帖是進入書法殿堂的“金鑰匙”,進而摹帖或臨帖,再進行創作,這是學習傳統書法不二法門。那么對于三年級剛剛要敲書法門的小學生來,怎么樣微觀地記住范字的每個點畫和模樣,將字帖中的好字學到手,這就要通過讀帖來觀察、分析、體會。

所謂“讀”是仔細地觀察范字的筆法及整字的構造,既要清楚每個筆畫的形態特征,又要注意筆畫之間的相互位置關系,還要把握字的整體形態美。

古人講“讀書百遍,其義自見”。讀一本書要從字、詞、句、段、篇來分解讀,整本讀,多讀、反復讀、精讀,才能讀明白作者精心的遣詞造句和情感的表達,從而在模仿中能訓練自己寫文章。讀帖如讀書,翻來覆去,讀“點畫、形態、筆勢、結構”多看、多記、多背、多書空默寫,如背“一詞、一話、一段落、整篇文章”,達到如此熟練地讀帖,學生臨帖、寫作品就能做到“胸有丘壑”。

那么如何讀帖,讀懂書法的“字、詞、句、段、篇”諸要素呢?

一、精察點畫

孫過庭在《書譜》中寫道:“察之者尚精”,即觀察字帖一定要精細。可按臨寫的順序,先點畫。點畫如一篇文章中的“字、句”,引導學生先看清楚筆畫的形態以及每個筆畫的角度、方向和組合關系。

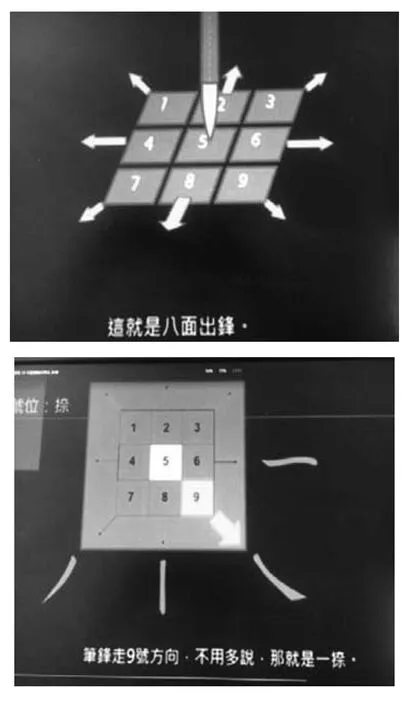

香港中國書法家協會主席黃簡先生,根據包世臣《藝舟雙楫》:“始艮群交乾者,非指全字,乃一筆中自備八方也。后人作書,皆仰筆尖鋒,鋒尖處巽也。筆仰則鋒在畫之陽,其陰不過副毫濡墨,以成畫形,故至坤則鋒止”的理論,結合手機撥號的數字盤,創造出了“鍵盤八方圖”,相當于一個九宮格,四面八方各有一個數字。每個數字各表示一個方向。中間的5,表示不偏不側,那就是毛筆正鋒的位置。當我們執住筆管,使中軸垂直于紙面,這就是5號位置為圓心,出發有八個方向。這就是八面出鋒。筆鋒走6號方向,是一橫,筆鋒走8號方向,是一豎。筆鋒走7號方向,是寫一撇。筆鋒走9號方向,那就是一捺。漢字四大筆畫橫豎撇捺,就是6、7、8、9四個方位。1、2、3、4四個方向基本上都是鉤。

這幅圖對三年級剛學書法的學生非常有用。讓他們每人用卡紙做一個“鍵盤八方圖”,讀帖時用不沾水的毛筆,在上面讀每一個的點畫的方向和書寫方法。

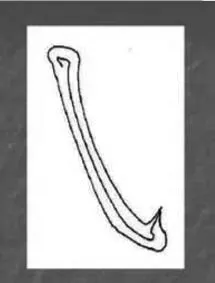

如《臥鉤》這一課,教學時先把“豎彎練習歌”編成三字,學生容易上口記憶:“臥鉤彎,如小船。順鋒入,漸漸粗。船頭翹,用力鉤。鉤起尖,利寬厚。”再把臥鉤放到“鍵盤八方圖”,先用干毛筆練寫,邊說出1、2、3紅色尖頭的1號位入筆,轉到6號位平彎,第三筆2號出鋒,學生心中就有了定位。再通過熟背、反復練習,他們心中就能馬上背誦出“彎彎”一詞,有了深刻的印象。

再把臥鉤和三點組合起來觀察“心”字,三個點分別為7、2、9號位,學生很容易理解了三點有3、7號上串聯,鉤及里面兩點都是2、9號位,很容易解決三點位置學生寫不準的難點,突破了點、鉤有序的重點。再通過“鍵盤八方圖”反復訓練、記憶,如學生脫口而出一句話:“小船彎彎如月牙。”

《斜鉤》這一課可以編成三字經歌:“橫切起,右下行。略微彎,成弧形。末端順,向上鉤。鉤尖直,右上方。”學生在“鍵盤八方圖”用干毛筆練習1、6、7、9、3方 向 后, 有效解決了鉤寫不挺拔的難點。

“鍵盤八方圖”和“練習歌”相互配合,讓學生能觀察組成漢的基本“字、詞”的長短、方向、形態,知道每個點畫從哪里來,到哪里去,如語文學習過了“字詞”關。而我們的書法就過了“點畫”關。

二、深析結構

結構一是“結”,即有相交、相接的筆畫構成,二是“構”,即有框架構成。具體要注意兩個方面:一是安排字形的整體面貌,可寫得或長或扁、或圓或方、或斜或正;二是安排字形中筆畫、部件之間的關系,讓各部分之間既有大小、疏密、輕重等對比,又成為相互聯通的一體。

張懷瓘《玉堂禁經》書法要素是“用筆、識勢和裹束”。書法的結構就是“識勢”,從點畫到復合筆畫到組合。讀帖時不能只見點畫,不見使轉。那么剛剛初學書法的小學生,怎樣才能讓他快速掌握結構的法則呢?

教學中借鑒邱振中《愉快的書法:進入書法的24個練習》中的“單元面積切割”方法很實用。一個漢字是許多筆畫組成的,又可以分成許許多多單元圖形,這些圖形,大小不一,把密切的一部分切下來,就是這個感覺,運用想象力,可以深入結構層次,有意想不到的作用,對深刻分析漢字的內部間架結構、結字規律記憶有效。

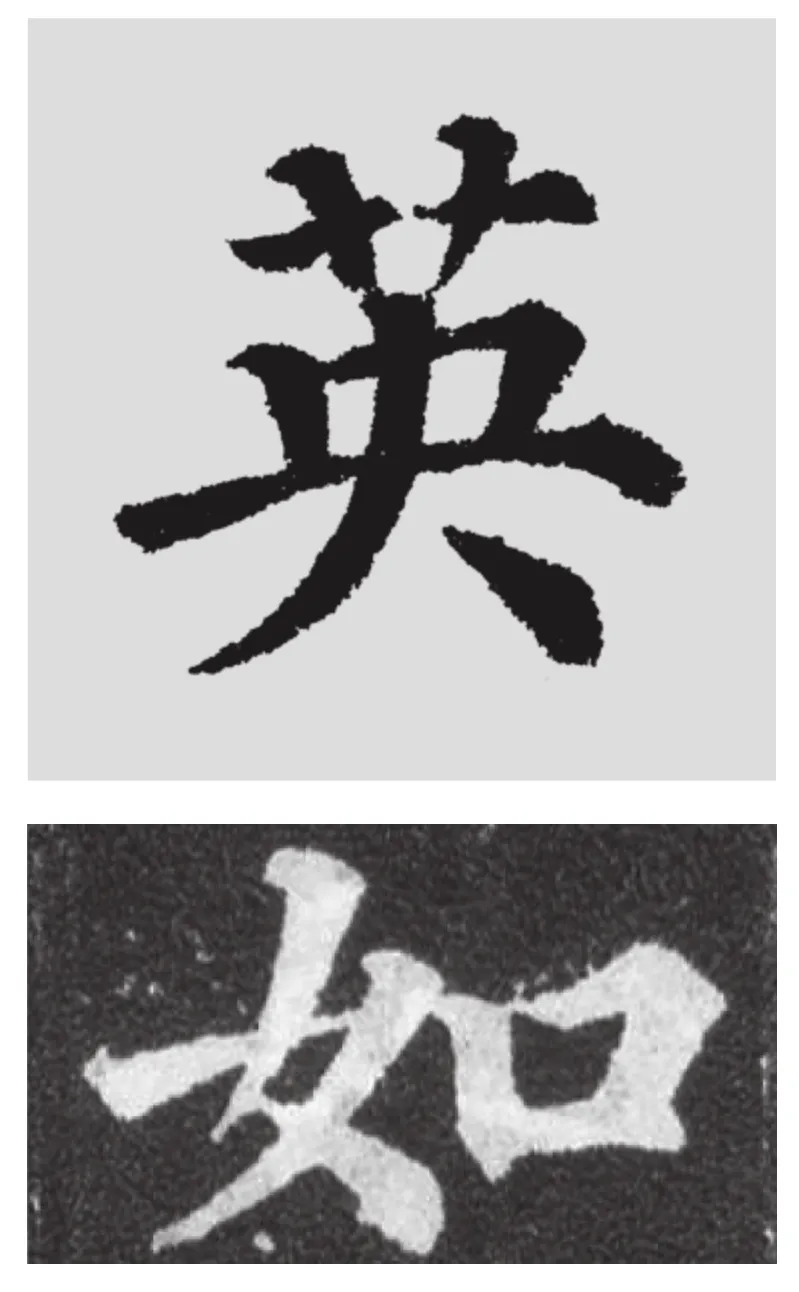

如“英”字,一下子把只看黑色部分的筆畫,一下子調節到了白色的空間部分。通過空間白色部分我們一下子能感受到結構。

“如”字,要理解左右平衡,學生先分析,女字旁的橫起筆和口字的橫收筆,通過女字旁的反捺的收筆來平衡。我們再加上“單元面積圖形”切割法,分成6個塊面,引導學生從空白處分析,畫出筆畫切割的圖形,學生很感興趣,不同的形狀最能刺激他們的眼神,從而由白到黑,從里到外記住了字形,掌握了結構。臨寫時結構掌控較好。這就如讀文章時,理清了每個段落要表達的意思。書法即讓學生明白歐陽詢三十六法:排疊、避就、頂戴、穿插、向背、偏側、挑擁、相讓、補空、覆蓋、貼零、粘合、捷速、滿不要虛、意連、覆冒、垂曳、借換、增減、應副、撐拄、朝揖、救應、附麗、回抱、包裹、卻好、小成大、小大成形、小大、大小、左小右大、左高右低、左短右長、各自成形、相管領、應接,都能分析所得。如“如”字相讓,口在右下,女在左上。從六個切出來的小圖形,引導學生從空白處觀察筆畫的精準位置。

“單元面積分割”法能讓學生在無數個小圖形的趣味切分中,從空間中認識結構,懂得分部。也如《中西畫法所表現的空間意識》一文所寫:“中國畫里的空間構造,既不是憑借光影的烘染襯托,也不是移寫雕像立體及建筑里的幾何透視,而是顯示一種類似音樂或舞蹈所引起的空間感型。確切地說,就是一種書法的空間創造。”

三、巧會精神

讀一篇文章,最后是通過全篇來理解文章的思想,感受其表達的思想。書法最終也是一幅完整的作品呈現書者的心靈。

我們就需要把幾個字或幾行字連起來看,主要是揣度字與字之間如何行氣,如何伸縮揖讓,如何統一中求變化的。

琢磨書寫者在用筆、運腕上做出了怎樣的動作。仔細比較自己摹臨之后的字與帖上的字的差別在什么地方。通過讀帖,對帖上的字的整體做到心中有數,筆下有法。

如“持重”兩字,學生有了對“持”字橫的方向一致,右部中的“土”的長橫向右伸展,“寸”部的豎與“土”部的豎略錯位,使“寺”整體向左傾,提手旁與“寺”部相靠,上下錯落,左右呼應,形成嚴整的內部秩序。“重”以橫豎筆畫為主,構架結實,橫畫長短不同姿態各異,變化豐富。

這樣學生就能體會到“持、重”二字,要寫成一“持重”扇面書法作品,各自獨立時的特點的,把書寫規則編為三字經:察細微,整體穩。字略傾,放一起,平正些。“重”豎上,對“持”點。保兩個,上下對。懂謹慎,有涵養。

引導學生用干毛筆,書寫、背誦、默寫后,就能“文本”實際書寫時,筆下道路就通暢了結合、體悟的境界。

孫過庭《書譜》:“一點為一字之規,一字乃終篇之準。”往往說一篇好文章,具有一個好的開頭,就成功了一半。一幅書法能品也一樣,寫好一點、一畫、一個“開篇”的字,這樣不但能使整幅作品會精神起來,也能讓學生體會作品的情感。

四、書空臨摹

以上我們從讀帖和讀書想通處來讀帖。但是帖和讀書還有一點不同,讀帖最好輔以書空。書空是用干的毛筆在空中寫字。一面看著字帖,一面書空,不但幫助我們理解筆勢、還能幫助我們背誦字帖,從而做到胸中有丘壑,游刃有余的進行書法創作。還不受時間和空間的限制的。在火車上、飛機上,無論何處,處處都可以書空。《世說新語》有這樣一個小故事:“殷中軍被廢,在信安,終日書空作字。”殷中軍就是殷浩,東晉中軍將軍,他是王羲之的朋友,北伐失敗,被廢后移居信安,就是現在的浙江衢州,整天不說話,用手在空中寫字。這就是書空的來歷。

唐代有個很著名的傳奇故事,李公佐的《謝小娥傳》。謝小娥的父親和丈夫被強盜所殺,托夢留下十二字的迷語:兇手就是“車中猴,門東草,禾中走,一日夫”,李公佐“乃憑檻書空,凝思默慮,坐客未倦,了悟其文”。他根據這十二個字,書空默思,破解了迷底。

清代黃遵憲《續懷人》有兩句詩:“只恨書空作唐字,獨無練石補天詞。”給朋友送行,沒有筆硯,只好書空。

鐘繇的被子,虞世南的肚子。鐘繇不分白天黑夜、不論場合地點,見縫插針地練習書法。晚上睡覺的時候,他就以被子當做紙張,用手指在上面不停的練習書法。結果時間一長,被子都被他劃出了一個大窟窿。

張懷瓘在《書斷》中留下的記載,“聞虞眠布被中,恒手畫肚。”虞世南則在被子里面以肚皮當紙。”各有一番天地。蘇東坡也有這個習慣。他在《鳳翔八觀·石鼓》一詩中有句子云:“舊聞石皷今見之,文字郁律蛟蛇走。細觀初以指畫肚,欲讀嗟如箝在口。”以指畫被、以指畫肚,看來是一種古代書法大家的書空臨摹秘法。簡單方便,行之有效——鐘繇之書法是無上妙品神品級,虞世南之書也是位列上上之品。如此看來,書空臨摹是不可言說的“天龍八部”。尤其小學生作業負擔重,我們引導他們能堅持時時書空方便省時的練書之捷徑。

如“六”字因為上下點比較多,活潑、安寧、支撐學生不容易理解。先進行書法,掌握三個點、一個橫的“鍵盤八方”圖,學生一下子明白三字經:橫如陣云,三個點就是豎、撇、點的縮寫。再看“面積單元切割”五個圖形看到六字的模樣就是一個梯形。

研究“口”字左下角的寫法。“口”字的左下角,常見有兩種寫法:第一種是折筆下來向上飛出,這時手腕向左,然后起筆寫最后一橫。寫完后可以看到,飛的動作在最后一橫的上面。第二種是折筆下來,從下面回頭,這時手腕向右側,寫最后一橫。如“登”和“高”字的“口”字的位置、空間部分的左上角的透氣,下面一橫的變化,在書時都細微的體會到。

因此,讀帖是省不得的基本功。而書空是幫助讀帖的好方法。

在讀帖的過程中,除了認真思索之外,運用手指或筆進行“空臨”,以加深印象,幫助學生記憶。

博聞,不如強記。背誦是語文的素養的基本功。背帖也是書法的不二法門。

書到用時方恨少,在精察的基礎上,要強記一些字的造型和章法,把讀帖的成果記在心里。這就需要我們心中的帖背的越多用起來越能得心應手。達到不能過眼即忘。宋高宗學《楔帖》,他說:“詳觀點畫,以至成誦,不少去懷也。”觀帖達到成誦不忘的程度,可以說是使觀看變成了記憶。

“成誦”是讀的結果。讀書成誦,誦上口頭;觀帖成誦,誦上筆端。所謂“上筆端”,是把成誦的內容’表現于自己的書寫中—這是觀的目的。

我們可以借用語文背誦法之一,聯想來讀帖、背帖。古代書法大量的通過了比喻的手法來表達,點畫、結構、章法的奇妙。如筆陣圖言:“橫”如千里陣云,隱隱然其實有形。“點”如高峰墜石,磕磕然實如崩也。“撇”如陸斷犀象。“折”如百鈞弩發。“豎”如萬歲枯藤。“捺”如崩浪雷奔。“橫折鉤”如勁弩筋節。學生正是想像力極其豐富的時候,給他們一個支點,他們就會撬起書法的“地球”來。如示范帶點的字:“心、必、代、以、登、其、亦、太、六、察、系、崇、六、典、氣、炎、并、持。”根據不同的部位,不同的方向,大小不一等變化,學生都能形象的和大自然的物象聯系起來。如有的說像老鼠屎、蝌蚪、蚯蚓、螞蟻、尺子等等十分形象而輕松的記住了其特點。

背誦課文還有一法,用情感線來背誦。書法也可用此法。成人背誦“天下第一行書”《蘭亭序》,通過情感線路:春游——活動中飲酒作詩——乘酒興所為——抒發了內心的情——文意書法相映成趣——充滿了超脫、瀟灑、盡興的意境。

而我們的學生也可如此背誦:如集字作品:《登高》。讓學生理解“登高”就是到高處。是李白《廬山謠寄盧待御虛舟》的詩:“登高壯觀天地間,大江茫茫去不還。”的進步和豪邁。再背誦此幅作品,左緊右松,左斂右放,“登”最后一筆的橫,左低右高,與撇捺收筆處位置相應。“高”為三部分,上短,中窄,下寬。整體距離不遠,不近以半個字左右為好。學生帶著登高遠眺,書寫規則,先書空背誦。背到十分熟悉后,動筆而寫,下筆就有丘壑,背得熟練的寫得比沒有背熟的學生逼真。

姜夔在《續書譜》中說:“余嘗歷觀古之名書,無不點畫振動,如見其揮運之時。”在頭腦中還原成墨跡的形象,然后再聯想到如果要讓我去寫,我將如何去寫、如何蘸墨、如何換鋒、如何提按。通過這種聯想,再臨帖心里就有數得多了。可見,讀帖是書法要過的第一道關。

對小學生而言,讀帖可以通過“鍵盤八方圖”“三字經口訣”“單元面積分割圖”等辦法,對帖進行記憶、背誦的,能為書法的學習練好基本功。

因此,我們培養小學生背帖、默帖的功夫,猶如遷移語文的“內功”,夯實書法創作的基石,打好書法的“外拳。”我們小學生初學書法,也能借鑒他們扎實的語文“內功”,來為書法的“外拳”服務,做到“互利互惠。”