絲綢之路上的貿易與政治破碎:中國—東方穆斯林歷史交往的經濟文化影響*

麗薩·布賴德斯 克里斯托弗·派克 /文 李忠林 朱靈燕 / 譯

2013年,中國國家主席習近平正式提出“一帶一路”倡議。這項被譽為新絲綢之路的倡議,投資數十億美元發展基礎設施,以促進中國與西亞,特別是中亞和中東國家的經濟一體化。重建中國和中東商業一體化的愿望也引發了一系列重要的經驗性問題——歷史上的陸路貿易對中國和中東的經濟發展軌跡有何影響?那些歷史上的經濟聯系至今還有遺留的影響嗎?

長期以來,商人們一直試圖通過絲綢、瓷器和香料等奢侈品貿易將東亞和西亞的主要城市連接起來。研究古絲綢之路貿易的學者強調了與陸路貿易相關的風險。這方面的研究表明,政治破碎可能阻礙了跨文化貿易的收益。我們通過回顧中國和中東之間的陸路貿易歷史,展示了政治沖擊對城市的經濟影響。我們發現,絲綢之路兩個主要的終點站——阿勒頗和古長安(今西安)道路沿線巨大的政治分裂損害了貿易收益,因為商人不得不應對貿易通道上的不確定性。即使在控制了城市和時間固定效應以及其他一些控制變量(如中國的朝貢制度,這一制度在中華帝國和周邊較小的國家間建立了商業、外交和安全聯系)之后,這個結論依然成立。

接下來,我們考察了這些古代貿易通道遺留的長期文化影響。我們發現,即使考慮到諸如地理位置或其他變量的影響,絲綢之路沿線國家在今天仍有著更高程度的文化親近性。這些結果表明歷史交往給后世留下重要的遺產,而這有可能影響到當代政治沖突與合作的形式。現有的研究認為,中國與世界主要強國之間存在著觀念上的差異,這就限制了中國在全球投射實力的能力。我們的研究結果表明,中國在古絲綢之路沿線國家中可能擁有巨大的實力投射能力,這是歷史交往所傳遞的共同文化價值觀的結果。由于這些國家也是“一帶一路”倡議的重要投資目標,因此,亞洲地區日益增長的貿易一體化提出了關于中國投射其軟實力會有哪些政治影響的重要問題。

我們的結論還涉及一個重要的討論,即政治和文化因素對經濟合作與繁榮的決定性作用。盡管學者們對當前自由經濟秩序在多大程度上依賴于共同價值觀,而不是單純的軍事實力等物質力量尚有爭論,但很少有人會不認可“西方大國之間的共同價值觀促進了彼此間的合作”這一觀點。如果說文化可以“潤滑”聯盟的車輪,我們的研究結果就表明,中國這個以同西亞經濟合作為基礎的反霸權項目可能有利于中國全球影響力的提升。

本文的實證研究結果也說明了管轄權的不確定性如何影響合作收益的問題。學者們長期以來一直認為,一個秩序井然的世界有利于貿易和交流。例如,領土爭端不利于經濟交流;而經驗證據也表明,沖突會破壞貿易往來,戰爭對經濟福利有著巨大而持久的負面影響。除此之外,貝絲·西蒙斯(Beth Simmons)認為,“誰對哪些地理空間擁有正式主權”的問題是首先要考慮的,因為在規則和法律保護方面的模糊性會導致跨境貿易的減少。斯蒂芬·R.愛潑斯坦(Stephan R.Epstein)發現,管轄權的破碎增加了與歷史貿易有關的“談判、執行和征收的成本”。例如,政治分裂促使了抽成行為的發生,中世紀“強盜男爵”(或“強盜騎士”)這樣的行為者對位于其領土內的河流和道路征收高額稅款和過路費。加里·W.考克斯(Gary W.Cox)將這種現象更普遍地定義為路線內的分裂——沿著單一航運路線的管理權力分裂,這一情形往往會導致在該地區進行貿易活動的商人們被過度征稅。我們的分析同時對貿易壁壘如何阻礙前現代經濟發展進行了實證評估。

一、西方霸權之前的全球經濟秩序

歐洲的探索時代以及后來的工業革命帶來了新的全球格局,打破了長期以來的貿易和文化聯系。然而現有的學術研究表明,在18世紀之前,并不存在全球經濟霸權。1阿布·盧赫德(Abu Lughod)認為,中世紀時期的世界經濟體系并不存在一個單一的霸權,而是在一個非等級、相互依存的世界經濟體系中存在多個核心大國。安德烈·岡德·弗蘭克(Andre Gunder Frank)寫道,至少在1700年之前,歐洲除了相對邊緣化和“在世界經濟中相應的次要的角色”之外,沒有什么“特別之處”。另一方面,像今天中國最西部的省份新疆這樣的地區在地理位置上很重要,因為“與中國、印度和地中海區域的人口核心大致相等”。事實上,歷史上的商業路線,如絲綢之路以及印度洋的貿易通道,幾個世紀以來一直將中國和中東等繁榮地區的經濟利益聯系在一起。在其鼎盛時期,這個貿易交通網絡使商人能夠跨越千里來進行高價值商品的交易,而這種經濟往來對城市增長和發展至關重要。

(一)歐亞經濟權力分配

確定古代全球經濟實力分布的一個關鍵挑戰是計量問題。經濟學家長期以來一直認為,城市規模是前工業時代經濟發展的一個很好的指標。例如,布拉德福德·德龍(Bradford De Long)和安德烈·施萊弗(Andrei Shleifer)認為,前工業化時期歐洲城市的人口是衡量經濟繁榮的最佳指標,他們認為城市地區是信息和經濟交流的關鍵節點,而這些交流依賴于高水平的農業生產力和經濟專業化。阿西莫格魯(Acemoglu)等人提出的橫向和按時間序列的縱向的證據都表明,前工業時期世界各地城市化與人均收入之間存在密切的經驗關聯。戴維·斯塔薩維奇(David Stasavage)在考察前現代歐洲的比較經濟發展時,將城市規模作為經濟繁榮的衡量指標。

非洲、歐洲和亞洲的城市人口估計表明,在公元1100年至1800年間,世界上最大的城市主要位于中國和中東。事實上,在過去的1000年里,歐亞大陸的城市“重心”大部分時間都位于如今的伊朗。然而,在1500年至1700年之間,一組更加多樣化的城市中心出現了,它們位于歐洲、南亞、中東和東亞等各個地區。到1800年,西北歐的城市群逐漸成為世界上最大的城市群之一,與亞洲城市群并駕齊驅。在這之后,因其“商業和移民中轉站”地位而長期受到青睞的西亞城市變得沒有以前那么突出了;曾經是重要十字路口的中亞地區,隨著“世界歷史重心向外、向海和向西轉移”也“不再是世界歷史的中心”。查爾斯·庫普坎(Charles Kupchan)認為,世界的權力中心在18世紀從亞洲和地中海地區轉移到歐洲,這極大地提升了西方國家利用“其權力和目的來錨定一個全球化世界”的能力。

(二)貿易、分裂與政治秩序

中東和中亞能夠繁榮如此之久的一個原因,與該區域在貿易路線上的中心位置有關。在這些貿易路線中,最著名的就是絲綢之路。“絲綢之路”一詞是指“從中國向西經過中亞到敘利亞及其以外地區的所有不同的陸路路線”。1“絲綢之路”一詞在1877年之前并不存在。大衛·克里斯蒂安(David Christian)將絲綢之路定義為歐亞大陸主要地區之間“商品、觀念以及人員往來的中遠途陸路通道”。這些跨越歐亞的貿易路線上交易的商品種類繁多,包括生絲或紗線、絲綢制品,以及其他奢侈品,如珊瑚、珍珠、玻璃、玉石、寶石、香水和熏香等。在中世紀和近代早期,中國和中東之間的貿易既反映了這兩個地區的經濟繁榮程度,同時反過來又推動了雙方經濟的進一步發展。

然而,這種貿易紐帶可能會斷裂。那么貿易沖擊會如何影響中國以及東方穆斯林國家的城市發展?西方國際秩序的興起又是如何破壞這些歷史上的貿易關系的?布賴德斯和派克發現,與古代穆斯林貿易路線距離的遠近同1200年的城市化呈正相關,但與1800年的城市化無關。換言之,長期受益于其歐亞中心區位優勢的中東和中亞城市,隨著歐洲人找到了通往東方的替代路線并在新世界開辟了新的貿易機會而逐漸衰落。2這并不是說掌握遠距離航海是偶然事件,相反歐洲航海的勝利是“刻意探索的結果”。

本文中,我們還關注了另一種對貿易的干擾——政治破碎,這個因素可能阻礙了連接西亞和東亞的主要陸路沿線經濟的增長。為什么我們要關注亞洲呢?除了需要將世界歷史研究的中心從歐洲轉移出去之外,這類研究還有一些其他理論和經驗上的益處。首先,如上一節所述,歐亞城市重心位于亞洲。中東和中國盡管在宗教和哲學上存在重大差異,但歷史上卻有著不少相似之處,包括它們面對外來者——比如游牧部落時的脆弱性。3此外,在亞洲內部,盡管存在著巨大的多樣性,但在技術、文化等方面存在著“潛在統一性”。歐亞商人,包括來自薩非伊朗(Safavid Iran)和烏茲別克圖蘭(Uzbek Turan)的商人,都被視為來自一個“基本類似的商業和語言環境”,這意味著他們能夠在一個共同的、可以相互理解的法律和文化環境下進行貿易。樸賢熙(Hyunhee Park)寫道,中國與伊斯蘭世界的接觸和交流史是其與歐洲相遇前最引人注目的事件之一,因為它涉及巨大的財富、變革性的思想和強大的力量。雙方的交往基本上無中斷地持續了八個世紀之久,而不斷變化的政治形勢也為這種相互聯系帶去了許多變化與波折。

其次,我們從現有文獻中找到線索,認為中國作為全球經濟的重量級國家,其他國家都試圖與之進行貿易。弗蘭克是這一觀點最突出的支持者之一。根據他的研究,中國在奢侈品,諸如瓷器和絲綢的生產上是“無可匹敵”的。隨著中東和歐洲部分地區變得更加富裕,人們對于購買中國產品產生了濃厚的興趣。中國被描述為展現了“制造業中杰出的絕對生產力和相對生產力”。4印度也生產重要和有價值的商品。但考慮到其主要以海上貿易為主,而我們的研究興趣在于陸路貿易,因此我們主要關注同中國的貿易。歐洲一度被認為在經濟和地理上處于邊緣地位。弗蘭克甚至認為,直到18世紀,“整個世界經濟秩序都可以說是以中國為中心的”。

即使我們認為弗蘭克在這些問題上的立場有些極端,但相對而言,很少有學者試圖理解政治破碎在歐洲以外的影響。關于政治破碎給歐洲帶來的好處已有不少研究,如認為破碎的政治為有限政府(limited government)的出現創造了條件,并最終促進了經濟發展。1政治破碎被認為是歐洲歷史上的一個普遍特征,甚至有學者們據此認為歐洲最長的帝國統治時期羅馬帝國的出現是歷史上的反常現象。雖然一些有影響力的文獻資料表明,政治破碎的形式直接或間接有利于經濟發展,但它也損害了貿易收益。2至少有三組論證試圖將政治破碎與歐洲制度的發展聯系起來。提莉(Baker Tilly)側重于小型、易受戰爭影響的政體之間的競爭對民族國家發展的影響。布賴德斯和錢尼(Eric Chaney)認為與封建制度相關的政治權力的分散對行政約束的出現產生了積極影響。考克斯認為,政治破碎(為商人提供了退出選擇)與自治城市和議會相結合,促進了各種形式的行政自由。我們還考慮了在歐洲經驗之外促進或阻礙經濟交流和發展的條件,發現諸如議會等促進增長的機制在東亞和西亞發展緩慢。我們認為政治破碎阻礙了商品交換,不利于經濟繁榮——而檢驗這一論點最合適的地方就是在前現代的亞洲,因為在那里政治破碎效應不會被那些促進增長的機制所影響,而這一情況在歐洲時有發生。

商人的流動可能因各種原因而中斷,其中許多與政治破碎有關。特別是政權分裂或動蕩時期可能對貿易造成嚴重破壞。例如,部族戰爭構成了安全威脅。菲利普·柯廷(Philp Curtin)認為,即使是在最好的情況下,乘著一輛大篷車穿過不受控制的游牧國家也是危險的。莉蓮·哈里斯(Lillian Harris)認為,小交戰國的出現……使連接東西方的道路變得更加危險和困難,沿線人口也開始減少。除此之外,穿越多個不同的政權也可能導致商人因政治破碎而承擔多重過路費。政治破碎還可能增加管轄權的不確定性,從而增加貿易相關的交易成本。3一個不那么直接的因素影響了文化連續性形式的創造。羅杰斯認為,政治穩定和帝國權力的擴張鼓勵了“秩序建設中多民族和多語言的聯結”。這種貿易也帶來了巨大的收益。克里斯蒂安就描述了跨生態交往的好處,包括得到更加多樣化的交換物品。因此,絲綢之路的重要性及盈利能力的“興衰起伏”,至少在一定程度上,是會為中國、印度、伊朗和美索不達米亞等農業文明邊緣區域的政治穩定性所影響。克里斯蒂安表示,當農業文明或游牧帝國統治了絲綢之路的大部分地區時,商人的出行更加自由,安全成本更低,交通也更加繁忙。

導致政治破碎的原因是復雜多樣的。有時一些大型帝國能控制大片的領土,這種情況的出現通常涉及“將最初的一些小群體合并為一個大聯盟”,這個聯盟則可能會遍布整個大草原去吸納新的領土和人民。J.丹尼爾·羅杰斯(J.Daniel Rogers)認為,對于這些成功的政權何時出現以及為什么會出現,沒有公認的解釋;這些政權“出現、存在和崩潰的方式往往有悖于人們傳統的理解”。因此,國家的形成和崩潰可以被認為是由一系列復雜的因素造成的,這其中會有大量的偶然事件,并可能與周期性模式有關。事實上,因果關系的確定有一部分依賴于越來越多的考古和歷史氣候研究成果,有證據表明,歐亞草原上國家的形成是外生環境因素的結果。

一個可能抵消政治破碎帶來的負面影響的因素是中國的朝貢制度。有學者將朝貢體制描述為19世紀末之前主導中國與中國以外地區關系的制度和外交規范。康燦雄(Kang David)寫道,東亞朝貢體制是一個“持久、穩定的等級制度,而中國在其中顯然居于霸權地位”,同時這也是一個“可行和公認的國際體系,涉及軍事、文化和經濟等多個維度的內容,所有這些內容相互交叉,共同創建一個穩定的安全體系”。1康燦雄寫道,中華文明提供了一個共同的智力、語言和規范框架,在其中各國可以進行互動和解決分歧。然而,他們關于儒學可能緩解沖突的方式的爭論并不打算延伸到非儒學國家。中國區域領導力的運作方式——通過提供穩定和安全——與統治穩定論基本一致,該理論認為權力分配會對貿易開放產生積極影響。2為了回報他國對其在地區事務中合法存在優勢地位的承認,“中國作為經濟、軍事和文化的領導者,有責任維護該地區的政治和安全秩序。”在這種背景下,儒學作為一種共享文化,有助于解決中國與朝貢國之間的沖突。并不是所有的亞洲政權都是中國的朝貢國。事實上,康燦雄寫道,中國周邊的半游牧民族往往不愿意接受中國的權威。與中國保持朝貢關系的國家仍然能夠獨立于中國,處理自己的內政和外交政策。也就是說,康燦雄認為,系統穩定有利于這些中國化的東亞國家的政治統治。然而,也有學者認為前現代中國無法建立開放的貿易秩序,朝貢制度模式在歷史上國際關系中的應用存在嚴重問題。3該觀點認為,朝貢貿易下的區域經濟秩序從來不對所有國家開放,而且朝貢關系由于中國的王朝更迭而時有變化。例如,彼得·濮德培(Peter Perdue)認為,考慮到中國與其他亞洲國家間的貿易、外交和傳統關系錯綜復雜,認為存在一個系統化的中國朝貢制度是不對的。我們的實證分析為檢驗朝貢地位變化對城市發展的影響提供了一些證據。

二、絲綢之路上的貿易沖擊與經濟繁榮

從公元前200年到基督紀元之初,中國與中東的東地中海國家之間的陸路貿易已成為一種常態。歐亞遠途貿易的出現在時間上與漢朝統一中國并將政治版圖擴展到新疆地區相吻合。在同一時期的西亞,羅馬帝國也將其政治影響力擴展到了整個地中海區域。這些貿易路線整合的時機表明了其與中國和地中海區域帝國的統一存在一定聯系。因此,盡管絲綢之路的位置可能是由地理因素決定的,如“山口、山谷和沙漠中的水源”,但連接城市地區間的貿易繁榮或許還會受到政治因素的影響。在本節中,我們回顧了一些已有的定性證據,這些證據表明,政治穩定和帝國的統一如何影響了前現代時期的跨文化交流。

(一)從古代晚期到中世紀的跨文化貿易

中國的唐朝(公元618—907年)恰逢阿拉伯對外征戰和伊斯蘭帝國的頭兩百年。早期伊斯蘭時代的學者認為,伊斯蘭教的出現是打破地主階級從“尼羅河到阿姆河”統治的重要力量,同時也提高了區域間貿易的重要性。J.C.霍奇森(J.C.Hodgesen)認為,正是在這一時期,貿易“越來越成為影響某一地區命運的決定性因素”;而商業和資產階級的利益相對于地主階級也得到了加強。唐朝與中亞國家的軍事和商業往來向西一直延伸到了波斯。

在此期間,連接中東和中國的貿易對主要城市中心的增長和發展具有重要的經濟意義。馬隊和巴克特里亞駝隊(Batrian camels)從美索不達米亞前往伊朗高原,然后向東走向阿姆河,之后便分叉出多條路線,包括途經喀什或喀布爾的路線。這些貿易路線不僅為商品的遠距離運輸提供了條件,還涉及了思想、科技和藝術的傳播。

大型帝國的政治穩定為貿易繁榮創造了安全地帶。柯廷認為,“中國的唐朝和巴格達的阿巴斯哈里發王朝……為中國和地中海之間大部分的貿易路線提供了帝國的保護傘。”這些有利條件,與當時幾大帝國的實力密不可分,也使得長途貿易者能夠相對容易地跨越更廣闊的地區。隨著“唐王朝向西延伸其影響力”,許多中東和歐洲的旅行者得以訪問中國。外國商人將中亞地區許多小型綠洲定居點改造成了更大的城鎮。貿易商和代理商在當地統治者的保護下,也可以相對更安全地進行往來。

中國宋朝(公元960—1279年)的特點是商業、貿易和金融的大量發展以及生產的專業化和市場的增長。學者們認為,中國“在十一世紀因市場發展而發生了重大轉變”,整體經濟得到不斷增長。馮·格萊恩(Von Glahn)認為宋代的“商業繁榮”幾乎影響了中國社會的方方面面。1中國的農業在13世紀非常發達。家庭生產可以提供穩定的食物來源,許多其他的日常消費品也可以通過市場交換來獲得。宋代經濟增長強勁,激增的人口支撐起了繁榮的城市文化。2宋代賦稅相對較輕,官僚機構相對有效,貨幣也較為穩定。中國的宋朝在時間上與一個經濟文化繁榮發展的伊斯蘭黃金時代(the Islamic Golden Age)是同步的。然而,阿巴斯哈里發王朝的解體導致了這一時期穆斯林世界政治破碎局面的加劇。

(二)蒙古帝國及其對貿易的影響

宋朝之后的元朝(公元1279—1368年)是由蒙古人建立的,他們的土地征服不論是對東亞還是西亞都是一大沖擊。對蒙古人來說,富裕的中國、伊朗、伊拉克和安納托利亞是特別具有吸引力的攻擊目標,而“鮮為人知的、支離破碎的歐洲”則相對邊緣化。盡管有許多關于蒙古統治破壞性影響的研究,但歷史學家們對蒙古入侵所造成的整體經濟影響的描述卻越來越復雜。如有一些城市的人口一直沒能從被征服期間遭受的破壞中恢復過來,而其他城市的人口卻出現了相對較快的反彈。碧翠絲·曼茨(Beatrice Manz)既描述了蒙古征服的破壞性的一面,也提到了其為工匠和商人帶來的新機遇。

蒙古帝國的建立所帶來的最重要的正外部性之一便是在區域內建立起了支持陸路貿易的政治秩序。柯廷寫道,“新統治者將亞洲大部分地區團結在一起,旅行者們可以在一個單一的政權下安全地從黑海海岸前往中國。”安納托利亞與來自中亞和東亞的遠距離商業關系變得更加緊密。根據阿布·盧赫德(Abu Lughod)的說法,蒙古人創造了“一個以較少的風險和較低的保護性支出來便利陸路運輸的環境”。茲維·本尼特(Zvi Benite)表示在這一時期前往中國的商人比以往任何時候都多,其中許多來自伊斯蘭世界。陸路貿易的增長所帶來的一個結果就是中國瓷器開始更多地出現在中東以及歐洲。

盡管蒙古人是一個游牧民族,但學者們認為蒙古統治者“組織并贊助了”經濟交往。曼茲認為,貿易是蒙古人的主要利益所在,蒙古統治者通過商業伙伴關系直接參與國際貿易。商隊是“蒙古和平下的主要受益者”,因為泛亞蒙古帝國的形成有力地支持了東西方的陸路貿易。彼得·弗蘭科潘(Peter Frankopan)甚至聲稱蒙古在13世紀取得的領土上的成功重塑了歐亞大陸的貨幣體系。

同樣,蒙古帝國的解體也可能阻礙了各種形式的經濟交往。成吉思汗試圖將帝國分割成若干部分來傳給他的兒子們,這就埋下了政治不穩定的種子。之后蒙古汗國間的自相殘殺使得人們紛紛將更大的興趣投向海上貿易。這反映了一種更普遍的模式,即在中亞政治不穩定時期,商人傾向于轉向海上商路,而不是從事陸路貿易。然而這并不是說蒙古人的征服沒有長期的影響。在蒙古人入侵后的幾年里,中國能夠更有效地將政治權力投射到中亞。也就是說,即使蒙古帝國的對外征服還有其他重要的遺產,但如果缺少一個覆蓋絲綢之路的龐大陸地帝國,貿易的成本還是可能會有所增加。

(三)后蒙古時期亞洲的跨區域貿易

元朝之后的明朝(公元1368—1644年)在對外交往方面較前者更為保守;但當可以從貿易中獲得經濟利益時,商人們便開始從事跨文化貿易了(即使這需要規避一些現有法規)。15世紀,外來食品、香料、藥品、貴金屬和珠寶的跨區域貿易推動了長途貿易的發展。

到了15世紀末,中國可以說是世界上最大的經濟體,擁有1億多人口,農業生產部門和手工藝部門均優于歐亞大陸的其他地區。隨著歐洲市場重要性的增長,對亞洲香精、香料和絲綢的需求也隨之增加。其中許多奢侈品途經波斯和黎凡特,最終抵達阿勒頗。例如,在伊斯坦布爾的托普卡比博物館、德黑蘭的考古博物館以及整個中東甚至東非都發現了大量明代瓷器的收藏品。

航海業的興起給陸上絲綢之路貿易造成了多大的損害,學者們對這一問題尚存爭論。詹姆斯·米爾沃德(James Millward)對這些不同觀點進行了思考,指出有些人把16世紀初視為絲綢之路的轉折點,而另一些人直到16世紀末或更晚才注意到絲綢之路的衰落。斯科特·利韋(Scott Levi)認為,雖然長途貿易受到了暫時的創傷,但這些破壞之后往往就會出現商業往來的復蘇。中亞貿易路線一直活躍到17世紀,但城市的繁榮受到了經濟和政治轉型的影響。例如,撒馬爾罕(Samarkand)在這一時期遭受了去城市化;然而這種衰退并不普遍,其他城市的商業經濟依舊活躍。

三、實證分析

到目前為止,我們已經討論了一些可能影響跨文化陸路貿易收益的因素。這些決定性因素中有一些僅限于特定的區域,有一些可能隨著時間的推移而變化,還有一些可能反映了地理因素與時間的相互作用。中亞陸上帝國的興衰無疑是最重要的影響因素之一。弗蘭克將中亞描述為不同民族及其文明“聯系和互動”的地方。然而,影響中亞政治穩定的因素可能很難預測。在這一節中,我們的目標是在排除特定城市或階段的影響下,了解那些破壞因素如何影響絲綢之路沿線的繁榮。1雖然許多研究已經著眼于古代中國的商業發展,但很少有研究試圖衡量長途貿易影響的長期變化。

要衡量貿易的經濟影響和對貿易的沖擊面臨的一個挑戰是對絲綢之路位置的諸多不同描述。1例如,聯合國教科文組織2008年發表的一份報告稱,僅在佛教僧侶、波斯人和突厥旅行者、馬可波羅和其他13世紀歐洲旅行者的歷史書面記錄中,就有7萬多份關于東方絲綢之路中國段的現存手稿。在本文中,我們不試圖引入某一套確定的絲綢之路體系,也不試圖再添加一些在現有研究中尚未被提及的特定路線地點。2盡管有大量的文獻資料,關于主要城市間交通路線具體位置的信息仍然不完善,且以描述性內容居多。例如在樸賢熙關于賈丹所設想的公元8世紀從廣州到外國的路線的描述中,重要的地方簡單地被標記為點,旅行路徑則是連接它們的線,其中還包含一些關于海岸線位置和出行時間的信息,但其他信息就很少。相反,我們的目標是建立絲綢之路通道與經濟繁榮之間的聯系,以明確其給區域貿易帶來的機會和阻礙。為此,我們認為明確自然交通路線是如何被塑造,以及是否與該地區隨后的發展變化相關等問題十分必要。基于現有的地理學研究,我們認為這些路線并非是絲綢之路貿易的內生路線;也就是說,人們在選擇交通路線時并未考慮到貿易或商業因素。相反,我們依靠自然地理特征,使用邁克爾·弗拉崔悌(Michael Frachetti)等人描述的策略來確定成本最低的路線。在此過程中,我們將他們對中亞某一特定地區的原始研究擴展到了更廣泛的亞洲樣本。

特別是,弗拉崔悌等人設計了一個GIS算法來模擬和識別游牧民族季節性遷移的路線。這項確定游牧遷移路線的工作主要集中在海拔750~4000米的高原地區。3弗拉崔悌等人對這一海拔范圍進行了描述,將高地與低地(低于750米)區分開來。低地牧場產量高,但會因夏季高溫和干旱而受損;高地(高于4000米)由于永久凍土和土壤質量而牧場有限。根據弗拉崔悌等人的說法,高地路線是絲綢之路網絡的重要組成部分,但其發展與低地區域不同,后者是通過基于地形的“最低成本”交通算法預測的,該算法基于已知絲綢之路位置之間的“便捷性”和“連接點”。這與預測高地絲綢之路走廊的游牧適應策略形成了對比。

在海拔較高的地區,牧民夏季帶著牲畜遷徙到高地牧場,冬季則返回低地,以最大限度地為牧群提供食物。弗拉崔悌等人利用亞洲高地的季節性牧場質量和年度放牧“流量積算”建立了游牧遷移和絲綢之路線路間的經驗聯系。重要的是在建立其流量模型時,這些研究者并沒有將絲綢之路遺址納入計算之中。因此該模型推斷出的游牧路徑與絲綢之路有所重疊似乎繞過了內生性的擔憂,因為已有的城市化模式并沒有影響牧民——他們只是在尋求最好的可放牧草場。換言之,游牧路線至少在最初并不是為了連接人口聚居區。更確切地說,它們是通往隱蔽而肥沃草場的通道,而這些草地之后成為了商業和旅游要道。

我們的實證分析旨在評估以高地區域游牧遷徙走廊和低地區域最低成本路線為代表的絲綢之路交通網能否解釋經濟發展的變化。我們用以衡量經濟發展的指標是東亞、西亞和中亞85個城市從1100年到1800年(50年為一個間隔)間的城市人口規模。我們的面板數據不包括南亞和東南亞,因為這些地區的貿易更可能通過海運而不是陸路交通進行,而陸路交通是本次分析的重點。4我們將樣本特別限制在北緯25度以北。此外,根據弗拉崔悌等的研究,中亞游牧民族的高地以草原為特征,不同于東南亞熱帶和準熱帶森林高地,在這些高地中,水稻種植更為普遍。考慮到我們模擬游牧遷徙路徑的經驗方法,將我們的分析擴展到北緯25度線以南的地區是沒有意義的。同時,這一基準也確實讓我們保留了青藏高原以西、阿勒頗以東的絲綢之路沿線的所有相關城市。我們的數據來自特蒂烏斯·錢德勒(Tertius Chandler)和吉拉爾德·福克斯(Gerald Fox),包含了所有在全球最大城市名單中至少出現過一次的城市。1雖然這些名單上的城市往往缺少實際的人口數據,但錢德勒和福克斯確實提供了按城市規模排序的城市排名。布賴德斯和派克即將出版的研究成果對這些數據進行了進一步的討論,討論了以前利用進行研究取得的成果,以及對多個大陸的城市人口使用單一數據源的優勢。我們為什么要用城市規模來衡量經濟增長和貿易繁榮呢?除了因為現有的經濟學文獻對這種方法的認可,定性歷史分析也將歐亞陸上貿易和城市增長聯系了起來。如戴安娜·拉里(Diana Lary)表示,在中亞城市定居的商人以貿易為生。商業市場創造了密集的交換網絡,反映了多樣的產品專業化。克里斯蒂安寫道,“絲綢之路的城市地理……表明了跨生態通道的重要性”,喀什和布哈拉等重要城市位于主要貿易通道上。

為了進行實證分析,我們模擬了樣本中每個城市與絲綢之路的兩個端點城市(阿勒頗和古長安)之間的絲綢之路通道。長安是東部陸路貿易路線的一個主要終點站;而阿勒頗則是亞洲商品在西方的一個“大型商場”,并長期以來作為陸路商隊的一個終點站。

為了評估商人們在其路線中是否遇到不同的國家和非國家地區,我們使用了一組來自互動歷史地圖集GeaCron的地圖,這些地圖展示了全球不同時期的國境線。2關于這些數據是如何被收集的更多細節可參見geacron.com。基于這些地圖,我們得到了主要的解釋性變量——每條線路穿越不同國家到達長安和阿勒頗的次數。這個變量衡量的是一個人在絲綢之路上向東和向西旅行時所觀察到的政治破碎程度。我們還收集了出發城市是否屬于GeaCron中確定的某一政權的一部分(而不是位于一個非國家地區)以及它是否是一國首都等信息。最后我們對所經過的政權是否是中華帝國的附屬國進行了編碼,這一變量會隨著時間而變化,因為一些國家會加入或退出中國的朝貢體系。

關注東亞、中亞和西亞城市的一個特殊優勢是,歐亞草原上的國家形成越來越被理解為外生氣候因素的作用,這至少在一定程度上是因為游牧國家對環境條件很敏感。考慮到中亞地區一些政權的形成和支持畜牧文化的運輸技術之間的重要關聯,這一點就更為突出了。例如,根據歷史學家的說法,成吉思汗的突然崛起完全是個意外事件。然而專門研究氣候變化的科學家們發現,蒙古人崛起的時間與氣候異常密切相關,因為反常的濕潤氣候導致草場大量生長,而這就為蒙古人穿越歐亞大草原提供了充足的草料來喂養坐騎。氣候科學上的一些其他研究表明,1242年蒙古從匈牙利撤軍可能也是反常氣候條件的結果。這個觀點與一些學者提出的“歐亞陸地帝國形成的過程相對不可預測”的觀點相一致,表明了外生條件的重要性。

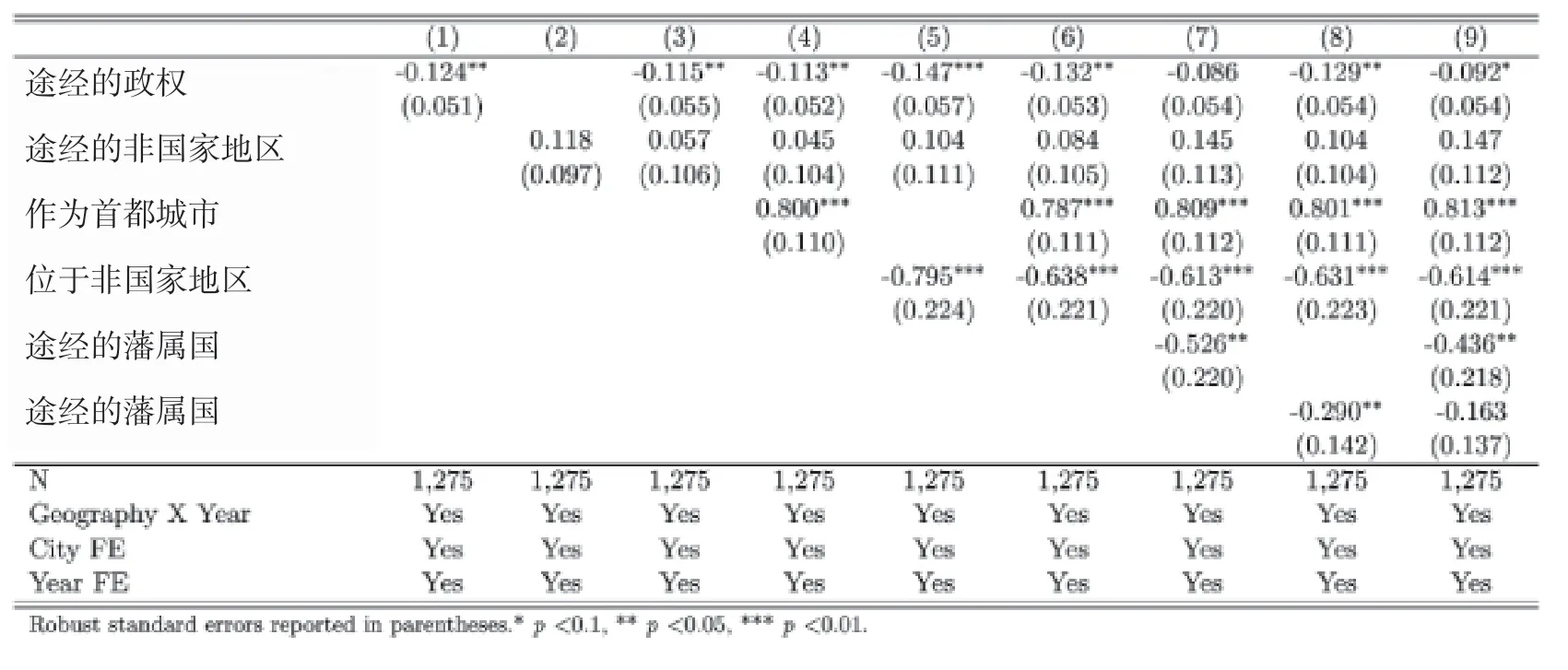

表1提供了一個可供選擇的方法來驗證“政治破碎減少了跨區域貿易的收益”這一觀點。一個特定城市的經濟前景可能是與整個東西貿易要道破碎有關,而不僅是前往阿勒頗或長安會經過的政權數量。換言之,整個貿易道路的健康狀況可能對獲得貿易收益至關重要,因此這兩個方面的破碎情況不應被視為是相互獨立的因素。在這一組參數中,主要的解釋性興趣變量是途經政權的總數。我們發現,在貿易組合路徑上跨越的政權數量越多,城市人口越少。即使控制了首都地位,途經的非國家區域數量以及藩屬國地位和途經的藩屬國等一系列變量,這一結論依然成立。

表1.政治破碎對城市規模的影響(綜合考慮所有路線)

我們的實證策略基于這樣一個假設,即偏離我們確定的交通路線(即高地“游牧走廊”和低地“最低成本路線”的組合)對將這些路線視為首選出行路線的商人來說代價高昂。雖然考慮到中亞的地形(有塔克拉瑪干沙漠和戈壁沙漠等巨大的自然屏障)不太可能出現大的偏差,但我們還是使用芮樂偉·韓森(Valerie Hansen)確定的路線而不是我們模擬的路線來驗證我們的主要發現。我們還對表1中的發現進行了平行測定,再次發現與實證結果相一致。

四、古絲綢之路文化親近性的測量

到目前為止,通過絲綢之路進行貿易對前現代亞洲的經濟繁榮產生了積極影響。特別是在中亞政治破碎程度相對較低的情況下,這類貿易所帶來的收益能得到最大體現,而中國和中東之間的跨區域交流也得到了促進。然而,跨區域貿易的影響遠遠超出了經濟利益。貿易路線的存在最初是為了遠距離運輸貨物,但是除了商業產品之外,不同地區的“思想、科技和藝術”也實現了交流。羅納德·芬德利(Ronald Findlay)和凱文·H.奧洛克(Kevin H.O’Rourke)將中亞描述為“商品貨物、技術發明、藝術形式和宗教信仰在廣泛分布的聚居區之間流動的十字路口”。例如,印歐語言就“從龐蒂克草原北部某處擴散到了新疆”。歷史學家認為,中國和伊朗之間的政治、商業和文化接觸是“世界歷史上持續時間最長的跨文化交流范例”。

歷史上的貿易往來所帶來的一個經驗啟示就是,絲綢之路沿線社會在文化上的親近性應高于其他地區,即使是那些在地理位置上更接近的地區。而在當代,這種親近可能對與全球化相關的一些政策倡議產生影響。中國過去四十年間的經濟增長已經使其有能力向全世界投射力量。2013年,中國推出了一系列新舉措以加強同歐亞國家之間的貿易聯系和經濟合作。“絲綢之路經濟帶”連接中國與中亞、伊朗、土耳其和巴爾干半島,“21世紀海上絲綢之路”連接中國與南亞、東南亞以及波斯灣。這些項目一起被稱為“一帶一路”倡議(BRI)。根據一份報告顯示,中國政府已經在這些項目上花費了2500億美元,并將在未來十年再投入1萬多億美元在海外項目上。中國這些未來的經濟伙伴中有許多是中東的穆斯林國家。事實上,現有的和計劃中的“一帶一路”項目在很大程度上是與古絲綢之路的貿易路線相重疊的。

然而,中國對中東地區的經濟影響還不是很清楚。雖然現有研究表明,中國的經濟崛起為其成為新的全球大國提供了有利條件,但艾倫等人認為中國與世界大國之間存在觀念認同上的差異,這阻礙了中國挑戰當前西方新自由主義秩序的能力。在他們的描述中,大國秩序依賴于意識形態的合法化,這些意識形態需要在大眾和精英層面上與世界其他主要大國的身份偏好保持一致。因為只有當其他國家發現替代秩序在意識形態上具有吸引力時,聯盟才有可能成功,而艾倫等人認為中國的“國家認同”與其他主要大國的認同均不一致。他們由此得出結論,這些身份差異構成了“制度層面上的障礙”。雖然那些同樣奉行中國儒家文化價值觀的國家或許能夠與中國保持穩定的合作關系,但中國的世界觀如何能夠更廣泛地被接受,尤其是在那些不怎么受到儒家思想影響的地區被接受,這個問題的答案尚不明晰。

艾倫等人通過對包括政治演說、報紙、高中歷史教科書、小說和電影在內的文本進行話語分析來衡量國家認同。這僅僅是檢驗親和力的眾多策略之一,而且或許并不是衡量核心利益觀的最有效方法。例如麗薩·布賴德斯和賈斯汀·格瑞姆(Justin Grimmer)即將出版的研究測量了世界各地社會內部和社會之間政治文化的差異,在回答調查問題時就將政治文化視為一系列共同的社會價值觀。根據他們兩人的政治文化衡量標準,世界上哪些國家傾向于接受中國的基本文化價值觀呢?

除了確定文化類型的分布之外,布賴德斯和格瑞姆還根據經驗估計了他們確定的文化群體之間的距離。在此基礎上,我們根據《世界價值觀調查》(World Values Survey)的數據計算了中國與世界其他國家之間的文化“距離”。此外,考慮到不同的文化類型以及這些類型之間的“距離”,我們還計算了一個加權文化距離。1在這樣做的過程中,我們密切關注了一些現有類似的對文化距離進行測量的學術成果,但這些學術成果采用的是文化的替代測量,包括語言、族裔和宗教和遺傳成分。

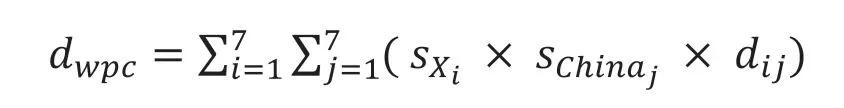

X國與中國的加權文化距離(dwpc)為:

其中sXi是X國i類的份額,是j類在中國的份額,dij是i組和j組之間的文化距離。

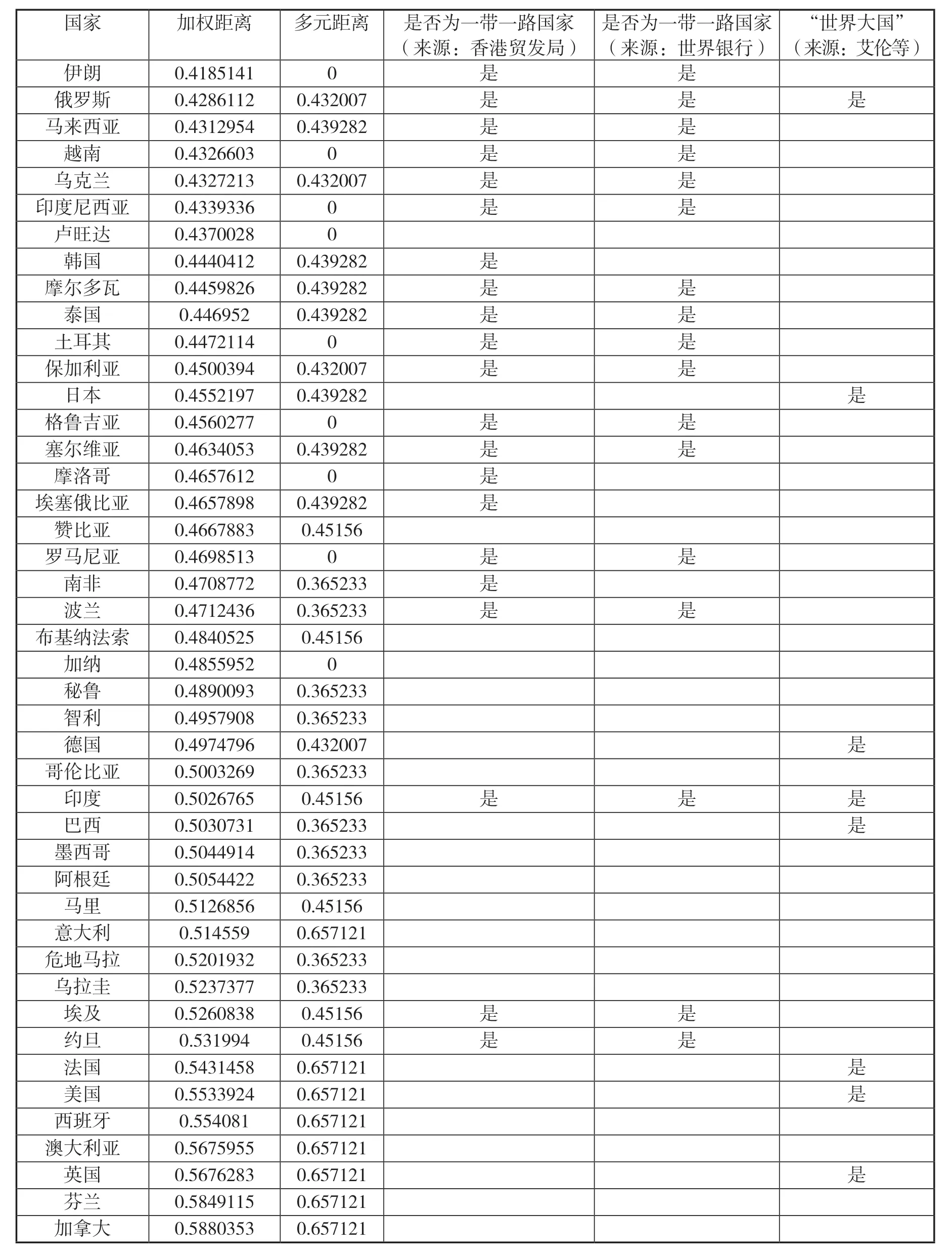

表2提供了中國與世界各國之間文化距離的詳細信息,既包括與“一帶一路”相關的國家,也包括艾倫等人確定的世界主要強國。鑒于中國歡迎所有國家參與“一帶一路”倡議,目前并沒有官方的“一帶一路”國家名單,我們預計“一帶一路”國家會隨著時間的推移而變化,我們標明了這些參與者是暫時的,且因數據來源不同會有所差異。對于今天可能被認為是世界主要強國的國家來說,彼此間的文化距離還是很大的。例如,中國與英國的加權距離為0.568,與法國為0.543,與美國為0.553。

表2.中國與世界其他國家的文化距離

然而中國與重要“一帶一路”國家間的文化距離則要低得多。例如,與土耳其的加權距離為0.447,與越南為0.433,與印度尼西亞為0.434,與伊朗為0.419。事實上,中國與伊朗的加權文化距離比樣本中任何其他國家都小。這一分析表明,中國的民族認同可能并不像其最初表現的那樣獨樹一幟;相反,相關的反霸權集團可能與艾倫等人所探討的有所不同。

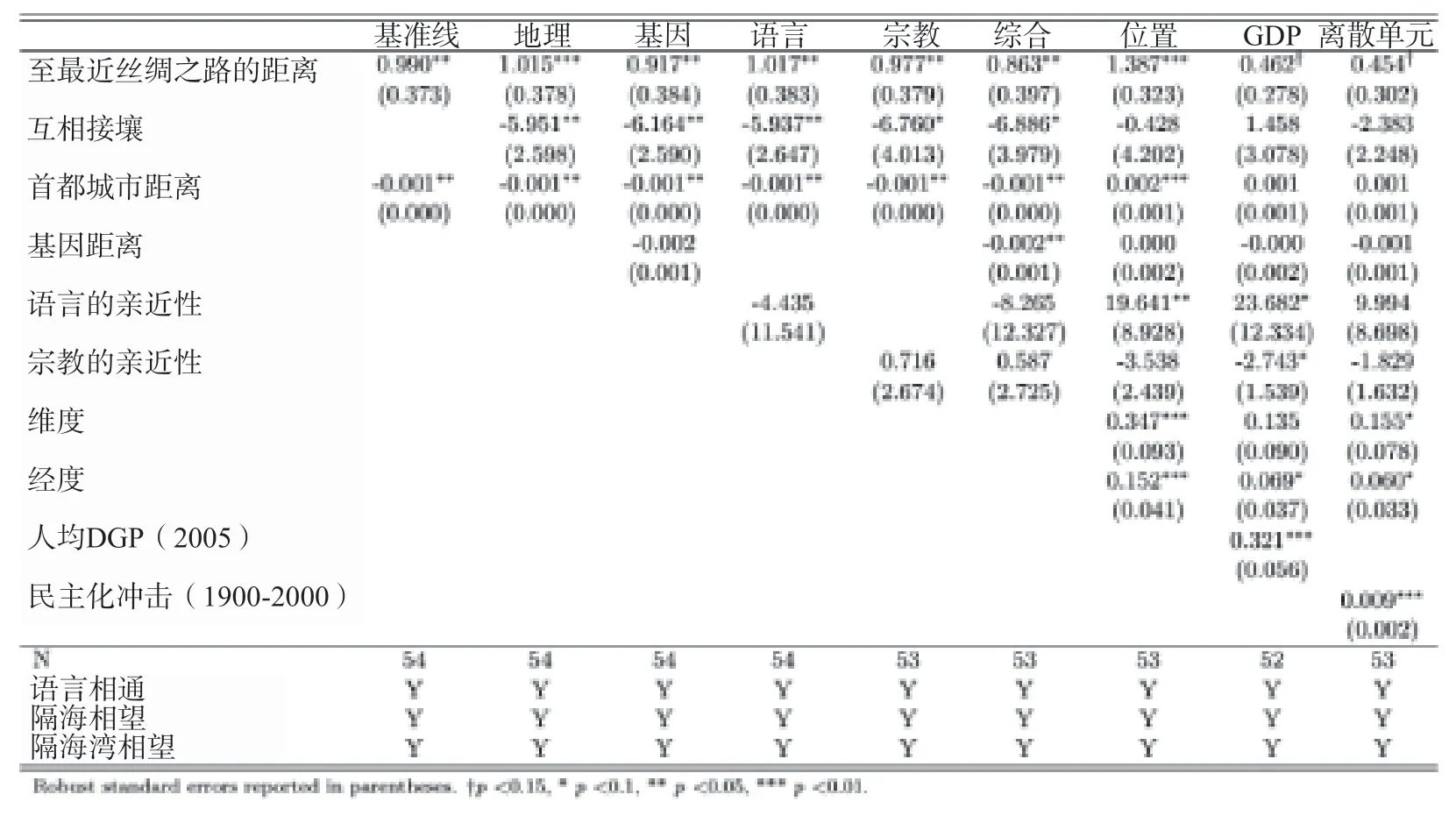

接下來,為了研究文化距離是否可以用絲綢之路的遺產來解釋,我們將樣本中每個國家與中國之間的加權文化距離回歸到該國至最近的絲綢之路的距離。這里的數據如表3展現了我們關于中國同樣本中其他國家之間雙邊加權文化距離的研究結果,這個結果包含了各種控制變量。我們發現一個國家至古代絲綢之路的距離與其同中國的文化距離呈正相關;換句話說,靠近古代歐亞貿易路線的國家與今天的中國有著更高的文化親近性。每一列都增加了額外的控制變量,其中就包括與地理以及遺傳、語言和宗教差異有關的一些變量。雖然基因、語言和宗教的距離可能與古絲綢之路的距離有關,但我們得到了一些保證,即我們的主要興趣系數在不同的參數中是相當穩定的。例如在表3的第6列中,系數估值為0.86,表明至絲綢之路的距離增加一個標準差(4.08)與增加3.5個單位有關,這時加權文化距離會增加約0.6個標準差,或平均加權文化距離增加7%。

表3.雙邊文化距離及至絲綢之路的距離

接下來我們將經緯度作為位置控制變量,因為地理與一個國家的發展水平有關。表4的最后兩列包括可能與文化距離有著更復雜因果關系的變量——人均GDP和一國在20世紀的民主“存量”。一國與絲綢之路的距離繼續同其與中國的文化距離呈正相關,盡管在統計意義上略低于傳統水平。然而兩者在0.15或更高水平上都是顯著的。1在第8欄(“GDP”)中,至最近絲綢之路的距離的p值為0.105,在第9欄(“Dem”)中,p值為0.141。兩個輸出都表明正關聯與其他規范中報告的方向一致。總的來說,我們發現即使控制了各種二元特征,包括那些可能是內生的特征,絲綢之路建立起的聯系似乎具有持久的影響力,而這可能會放大中國在西亞的軟實力投射。

中國與其他國家之間的距離與目前自由國際秩序的核心國家相比如何?由于沒有一種明顯的方式來操作當前的聯盟結構,因此我們提供了其他操作的結果。在我們樣本的56個國家中,有10個國家(格魯吉亞、印度、伊朗、伊拉克、俄羅斯、韓國、泰國、土耳其、烏克蘭、越南)通過陸路絲綢之路與中國直接相連,它們與中國的平均加權文化距離為0.46,而中國與我們樣本中所有國家間的平均加權文化距離為0.51。美國與北約創始成員國之間的平均加權文化距離為0.35,英國與這些國家之間的平均加權文化距離為0.33。1我們樣本數據中包含的創始成員國是英國、加拿大、法國、荷蘭、挪威、美國,缺少了比利時、丹麥、冰島、盧森堡和葡萄牙這五個國家。數據表示的當前北約成員國與美國之間的平均加權文化距離為0.41。美國與八國集團國家的平均加權文化距離為0.39。為了提供一個基準測量,美國與我們樣本中其他56個國家之間的平均文化距離是0.46。

這些指標表明了以下幾點內容:同與美國的文化距離(0.46)相比,我們樣本中的國家平均與中國的文化距離更大(0.51)。雖然陸路絲綢之路連接的國家與中國的平均距離(0.46)要比其他國家與中國的距離小,但與美國和北約創始國(0.35)、北約現任成員國(0.41)和八國集團(0.39)之間的距離相比仍然要大得多。總的來說,這些結果表明,中國可能比其他國家更接近絲綢之路連接的國家,但在文化上,與美國及其自由經濟秩序中的伙伴相比,中國還是離這些國家更遠。2如果我們在分析中用英國取代美國,這些結果非常相似。

五、結論

雖然一些最著名的歷史發展方面的著作都關注國家和國家機構的起源,但學者們越來越多地注意到跨國和全球動力學的重要性,包括前現代及早期全球化的形式。歷史上全球層面的相遇為建立跨空間的理解渠道提供了機會,而且還往往涉及人員、商品、思想和疾病以及價值觀、倫理和美學傳統的流動。跨區域貿易通道,如絲綢之路,數百年來將世界繁榮地區之間的經濟利益聯系在一起。本文中,我們本著國際關系學者的精神,著眼于長期的權力和影響力趨勢,對全球經濟秩序進行了長期的觀察。我們的研究結果引起了人們對西亞和東亞(在西方霸權崛起之前這里是世界上最繁榮的地區)之間的貿易及交往的關注。3學者們已經提出,印度洋地區需要作為一個綜合的經濟、社會和政治體系進行研究,并越來越注重將“地中海化”作為一個理解對象,在本文中,我們通過陸路貿易的連通性為跨區域研究在亞洲的相關性提供了實證證據。我們對前現代亞洲繁榮的關注并沒有回答為什么歐洲在經濟上領先于世界其他地區的問題,但我們得以更多地了解在一個都是“自然國”而不是運行“開放進入秩序”的世界中不同的發展形式。愛潑斯坦指出,雖然學者們普遍認為所有的前工業經濟體都是同樣的蕭條,但“區域多樣性已成為最近研究的中心問題”。

我們的實證結果表明,跨文化交流的收益由于跨區域貿易通道上政治穩定性受到的沖擊而減少了。我們發現貿易路線內的政治破碎使貿易變得困難,因為這往往表明這些地區存在管轄權的不確定性、正式和非正式貿易壁壘以及對商人的重復征稅。對絲綢之路沿線貿易的分析尤其適合這種類型的研究。考古學和歷史氣候學最新的跨學科研究表明,中亞大草原(絲綢之路走廊的關鍵位置)上前現代國家的形成受到與天氣有關的外來沖擊的影響,這些沖擊以世界其他地區可能沒有的方式影響了牧民社會。1特別是,氣候科學的日益優勢表明,即使氣候波動與特定的環境條件相結合,也會對游牧帝國的建立產生重要的歷史影響。我們還擴展了最近的科學工作,推斷出了可能的絲綢之路路線,即沿亞洲高地自然形成的遷徙通道。這一道路沿線的政治破碎與城市規模的縮小有關,即使在控制了城市和時間固定效應以及包括是否為中華帝國的藩屬國在內的各種控制變量之后,這一結論依然成立。

除了對歷史經濟發展的影響之外,我們還發現絲綢之路貿易有更長期的影響。特別是今天絲綢之路沿線國家間的文化距離較低,即使控制了各種一級地理和其他變量之后結論依然如此。這些發現對中國在西亞投射政治力量的能力具有重要意義。中國已經成為亞洲大多數國家的貿易伙伴,并提出了“一帶一路”倡議以降低中國和西亞國家之間的貿易成本。長期以來,對外貿易一直被視為一種政治工具,因為中止商業關系的能力可能成為一個施加影響力的主要途徑。此外,中國的規模和經濟實力也能為貿易格局的重組創造條件。

中國—中東貿易復蘇的關鍵是什么?中國對新經濟秩序的憧憬并不依賴于一套特定的西方自由主義價值觀。根據蘭德爾·L.施韋勒(Randall L.Schweller)和蒲曉宇(Xiaoyu Pu)的觀點,“中國靈活的經濟外交吸引了許多發展中國家”,因為“與西方捐助國的援助不同,中國的援助通常是在沒有政治前提的情況下提供的”。 中國的壯大及其投資模式可能會導致一些發展中國家懷疑自由化改革的好處,以及發達工業民主國家作為西方主導的自由經濟秩序領導者的相關作用。 盡管中國在試圖與當前一些自由經濟秩序下的“大國”建立反霸權聯盟方面可能面臨困難,但基于共同價值觀的文化親密度可能為中國在東方穆斯林的軟實力投放創造新的機遇。關于自由主義的西方霸權時代是否真的已經結束,它是否對全球物質能力的變化具有強大的抵抗力,以及自由主義的西方秩序是否真的具有人們常說的意義,學術界存在著激烈的爭論。但是,如果物質能力的變化有利于中國,自由的西方秩序可能會被一個更加多元化的世界秩序所取代,這個世界秩序涉及多元化的思想觀念、參與主體和領導者,以及一些文化認同的新主張。